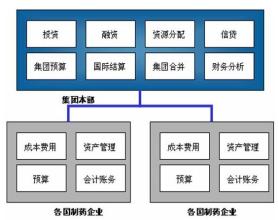

中国财政改革20年的经验告诉我们,财政“集权”不仅能在顶层解决中央税收问题,还能在中央和地方关系中,实现推进分权改革的作用。 1994年分税制以统一公平的改革实现了各种性质企业纳税问题,缓解了中央和地方财力不均的现象,不过改革最终的胜利者却是中央财政。数据显示,此后很长时间,中央财政在全国财政收入中的占比具有绝对优势,也一定程度上造成了中央对地方绝对“控制权”。 历史总是那么相似,如今,十八届三中全会重新启动了十三大曾经试图启动的新权威主义思潮的政治体制改革。不过,这次的重点是把经济体制改革强调到很高的位置。 十八届三中全会指出,必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率,建立现代财政制度,发挥中央和地方两个积极性。要改进预算管理制度,完善税收制度,建立事权和支出责任相适应的制度。

“和以往改革不同的是,此次全会文件中很明显的一个变化是这次改革很多人都注意到这里边两个组织,一个小组、一个委员会,这是高度集权。这次改革方案中包含的一个逻辑,就是要以集权推进分权。”在《环球时报》2014年年会上,中央社会主义学院教授王占阳说。 在王占阳看来,这个逻辑包含了一系列的分权,比如在中央与地方的关系上,关键的一点就是,提出要把中央事权、中央与地方共同事权、地方事权,这三种事权分成三种权力,然后在不同层次配套相应的财税权限和责任,这是改革的关键。 不仅如此,随着中央全面深化改革领导小组的成立,以习近平为组长的中国领导人正在拉开新一轮的改革大幕,这让外界对中国财政“集权”时代即将来临颇多猜测。在各种各样的猜测和解读中,一种说法认为,深化改革领导小组的设立,使得改革大权集中到中央,有利的一面是可以加强改革的推动力,但是不利的一方面可能因为“集权”造成决策失误,而不利于改革的落实。 对此,中国(海南)改革发展研究院院长迟福林在接受采访时表示,中央成立深化改革领导小组,不但不是集权,而是全面深化改革的重大决策。这是因为改革到了关键时刻,如果没有高层次的协调,改革是很难推动的。 迟福林认为目前改革进入攻坚期,本应承担改革任务的发改委却处于“自己也需改革”的状态,故必须成立更高机构去强力推动改革。 2013年11月19日,中共中央对外联络部在北京举办的专题吹风会上,国务院法制办公室副主任袁曙宏说,全面深化改革领导小组是1978年中国改革开放以来设立的最高级别的改革领导机构,直接隶属于中共中央。 迟福林表示,深化改革领导小组负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。它与国家安全委员会一样是顶层设计的建设,体现出“集权”的说法系重大误读。“此外,深化改革领导小组是一个协调小组,而不是由它去代替各个方面的职能。”

爱华网

爱华网