中央农村工作领导小组办公室主任陈锡文提供的权威数据表明,由于经济衰退,全国大约有2000万农民工失去工作,或者还没有找到工作就返乡了。有很多人认为,这些农民工回乡,正好可以创业,进而带动乡村的发展。但现在看来,这个期望也许过于乐观了。

外出打工的农民大多属于青壮年,大多接受过一定教育,大多具有较强的冒险与创业精神。也就是说,在乡村人口中,甚至在整个社会的人口结构中,农村外出打工经商者,属于具有较强企业家精神的一个群体。因此,他们大规模返乡,如果顺利就业于乡村,或者更进一步,在乡村创业,扎根于乡村社会,那将极大地有利于乡村经济、社会、乃至文化的存续、繁荣,有利于缩小城乡之间日益扩大的差距。

然而,一个人要在某个地方创业,除了企业家精神之外,还需要这个地方具备大体上说得过去的外部条件。首先需要一定的基础设施,包括交通物流体系、金融信用体系、信息渠道、劳动力市场、文化娱乐等等。有了这些基础设施,企业家创业的成本将会较低。否则,这方面的成本势必内部化,由企业自己承担,一个个单独的创业者,是不大可能承担得起这方面的成本的。

也因此,各个国家的资本和企业家都大量涌入、聚集在城市,因为乡村的基础设施总是不如城市。在中国,城乡之间在基础设施方面的差距就更大了,乡村的基础设施过于贫瘠。除了少数例外,大多数乡村缺乏基本的现代公共基础设施。

城乡基础设施的巨大差异,源于政府的歧视性财政支出制度。长期以来,政府从全民收取税款,却只在城市进行基础设施建设,农民交了税,却不见政府的基础设施投资。这样,各种资源受基础设施吸引,畸形地集中于城市,乡村处于绝对比较劣势。从城镇回到乡村的农民眼见这种局面,其创业的热情不会太高。相反,他们把自己在乡村的家当作暂时的栖居地,眼光仍然盯着城市,还惦记在城镇找到就业岗位,即便要创业,也回到城镇去。

其他方面的制度供给的失灵,同样制约着返乡农民的创业努力。首先,农民对土地的产权不够完整。显然,对于返乡的农民工来说,他所能拥有的资本,除了可能积攒的一小笔现金外,主要是承包地及宅基地的产权收益。然而,现有法律在这方面给予农民的权利相当有限,更进一步,基层政府及村集体又以各种各样的名目限制农民行使这些有限的权利。结果,这些土地及宅基地无法贴现,或者贴现值很低,无法为农民创业提供基本的资本。此即秘鲁著名学者德·索托提出的著名命题:由于产权的法律保障匮乏,农民资产是死的,不能成活资本。

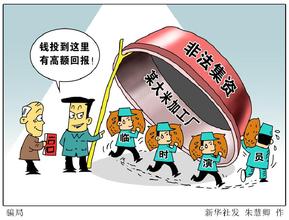

其次,县政及乡村基层社会治理混乱,农民工创业需要支付的法律与行政成本过高。关于私人产权、企业经营、税务等等方面的法律本身就不够完善、合理,比如,增值税、营业税过高,县乡政府设立了各种各样的管理机构,以各种名目征收各种费用。同时,基层社会秩序不够安宁,也无形中增加了创业与企业运营的社会成本。

总之,大体可以断言,乡村的各项制度及法律执行状况,要劣于城市。这一因素与物质的基础设施因素相叠加,导致城乡创业与运营的制度环境差距极大。也许可以说,这种差距已经超过了临界点,乡村不享有任何比较优势,对于包括农民工在内的任何人都没有吸引力。这一点,对于中国经济、社会、乃至文明的发展来说,才是最为可怕的。

解决问题的出路,在于政府在财政上立刻采取补救措施,对城乡基础设施建设采取均等化政策,甚至对乡村采取倾斜政策。同时,通过重构行政、司法体制,尤其是通过推进县政自治、乡镇自治,实现基层社会治理的优化。乡村的软硬环境有所改善,城乡间的差距若有所缩小,也许会吸引部分城市资源流入乡村,乡村自身的部分人力资源,也会留住。

不错,这些办法缓不济急,但除此之外,又有什么有效的办法呢?

爱华网

爱华网