讲述人:许崧

职业:作家

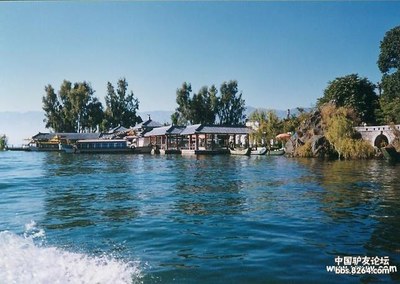

地址:云南省大理古城大理学院台湾村

年夜饭菜单:豉油鸡、清蒸鱼、北菇蠔豉、花生猪手、花胶鸡丝羹、芋头扣肉、素什锦、皮蛋拌黄瓜、腊味合蒸、陈皮红豆沙年夜饭花费:大人120元×2+小孩60元=300元整春节总花费:全家新棉袄500元+年夜饭300元=800元整我之所以能娶到我家小郑同学,说到底是因为我们两口子有个难得的共同点—对一切具有仪式感的事情都抱着种天然的难以克制的戏谑态度,包括春节。

坦白讲,我不喜欢一切节日,春节尤甚。如果硬要扯个大旗来支持一下自己,我对春节的恐慌有很大一部分来自于老生常谈的春运。其实我本人并不算是春运的受害者。上世纪八十年代,当人民铁道还是绿皮车天下时,火车车厢里的基本状况可以分成“挤”、“很挤”和“春运”几个等级,把人民群众的耐受性锻炼到了惊人的地步。当年的铁道故事根本不用“春运”这位大神来助威,搞笑的恐怖的深情的残酷的,说整个晚上都未必能说完,以至于我后来看到《辛德勒名单》里装运犹太人去集中营的场景基本表示无感。

真正让我感到恐惧的春运经历,我能记得的只有一次(也许是其他更苦难的已经被自我保护体系屏蔽了)。 那次我靠一扇打碎了的玻璃窗才得以爬进车厢里,一边要哀告车里的乡亲父老们给我留条活路(他们正试图把我推出去以便守住自己的地盘),一边我还要保全随身携带的大件行李不要被人趁乱摸走。那种旅行经历,别说舒适,尊严都早已荡然无存。在我印象中,一支被人撵着走的溃败大军也就无非如此了。

不记得我对过年的期待是何时停止的。反正小时候是盼着过年的。过年,意味着吃得很好,可以不做作业,还能帮大人忙显得自己很有用。“文革”时候什么都要凭票购买,然而供应不足哪儿都要排队,大人要“抓革命促生产”忙不过来,有时候就会把我派出去。对于“人生贵在有起伏”这句话,我最早的觉悟大概就发生在上海襄阳南路560弄一盏昏暗的路灯下。我至今记得那年春节,舅妈在门口路灯下仔细地一只只做着蛋饺,我流着口水和鼻涕等在一旁,心里想着“过年了这下真的过年了!”。

后来啊,世界像是被人推了一把,跑得飞快,追也追不上;再后来,索性不追了,就地停下。我的“就地停下”套餐中,包括不再回家过年。经过十分功利主义的利弊思考,我发现平时回家跟父母一起住一阵子,比春节回去住那几天优势不是一点点:吃饭反正全都那样了,外面是个正常世界,陪老人家四处走走都方便,而且还不会触发传说中的“远房亲戚春节综合征”。对了,还不用给红包!非常合理的,我把省下来的红包钱用到了别处,比如澳大利亚德国土耳其柬埔寨之类的地方。

直到我在大理定居下来。

边缘生活者收容地

2010年4月我搬来大理古城,从此过年再没走开过。

我算是来得晚的,之前大理是全国边缘生活者的收容地,很多人到了大理就会留下来,这也许是独属于大理的神奇吸引力。

大理古城地处昆明西边三百多公里,是个当作皇城来建的四四方方的小城,南北三里地,东西三里地,街巷的走向横平竖直,能认清东南西北就不会迷路,西安和北京似的。机缘巧合地,近20年来陆陆续续有些外地社会闲散人员搬来了此地,就此住下。那时大理古城的人还不多,如果过春节不回去古城里的异乡人就会聚在一起过大年,春节时他们会一起到洋人街上的那几家不关门的酒吧一起开派对,放鞭炮,狂欢至凌晨,我没赶上那样的快乐时候,我来的时候,大理的人已经很多了,分成了一个一个的圈子,起先我只是很木然地随着我的朋友们,别人放炮我放炮,别人打牌我打牌,但到了第二年春节时,我隐隐觉得此地有古怪,想说但说不清,“若亡却还在”。

大理是个“不管你觉得自己多奇怪,大理人民都不觉得你奇怪”的地方,各路奇人在此汇聚,不多我一个。用罗永浩的话说,“精神病人只有在精神病院才会觉得温暖”。此地便是。小小古城,两座清真寺一个天主教堂一个基督教堂,再说云南是少数民族最多的省份,民族间的和睦相处也同样得益于宽怀待人的传统。多几个闪闪发光的神经病,大理人民不在乎。

回到味觉渴望年代

这般土壤之下,那么些漂来大理生根的外来种子,开出了一朵朵奇葩。

早些年的奇葩多是画家,他们待在大理,生活画画。这些人平时不出来,偶尔能在街上撞到,有时到酒吧里也能碰到他们在喝酒,唱歌。仿佛到了大理,人与人之间就自在了很多,在大理你被尊重的因素不会因为你有钱也不会因为你有名,而是你热爱生活。是啊,都走到大理了,除了生活你还能在乎点什么呢?于是乎喜欢做手工的喜欢做木工的喜欢做农活的,喜欢做什么的人都有,其中最多的就是喜欢做饭的。这下热闹了。

厨神们在大理可受欢迎了。作为外来物种,我对大理最多的抱怨是吃得不丰富,比如海鲜近乎于没有,各省地方菜有就感恩吧,还想挑挑拣拣选选看就难了。总之,大理用一种难以挑剔的另类方式把我带回了味觉渴望年代。

因此,春节又再次变得值得期待。期待是种奇特的情绪,有了她的参与,你的心情上蹿下跳喜忧无常。好在大理的春节从没让我失望过。关键在于,经历了过那么多年那么多地方的春节以后,大理又把我的新年变得像新年了。

进入腊月,各家各户便开始储备各自的家乡年货,各人的老家亲朋也陆续开始发送特产过来攒人品,过年的气氛悄悄一点点滋生出来。然后便是回家过年的朋友街坊送行季,一个一个的院子热闹起来,一桌桌私房菜摆出来,每天都在各家吃,一轮轮“不醉无归”活动热烈开展。等吃到春节,众人已经都吃得不行了,每天晒着太阳盼着饿。

大理各院落的私房菜,妙在大家来自五湖四海,带来的是东西南北的私房。民间本来高手就多,新大理人奔着好生活而来,有闲还有好心情,练习得相当勤奋,毫无疑问高手越来越多。人民路上不少馆子就是高手们开的,更多的则躲在院子里做“大内高手”。吃“大内”的毛病是要碰运气,吃不吃得上看缘分。

和朋友吃年夜饭更靠谱

送完要回家的这一拨,留下的人开始正式准备过年,从腊月到正月显然是最容易碰上“缘分”的时段。今年我们家的年夜饭是在King叔家过的。King叔是个香港老伯,来大理十几年,以前开过一家很少游客知道但颇受常住奇葩欢迎的私房菜“竹园”。

去年“竹园”的院落重新翻修歇业,King叔料理就吃不到了。不承想春节临近,连King叔都重出江湖。得知消息,赶紧呼朋唤友把年夜饭安顿在他的小院里。

这就是大理的春节了。搬来这里的大多是小家庭,几家凑个年夜饭是种流行方式(今年还有几十号人拉帮结伙一起去年夜饭自助餐的呢!)。说句不成体统的话,我觉得这么吃饭比跟一群亲戚吃还有趣些。话说朋友便是自己选择的亲戚,比血缘啥的靠谱。

一个个院子串过来,一家家私厨尝过去,是一场场街坊朋友之间的热闹非凡。至于吃的具体是什么,哪怕再精彩,也变得不重要。

穿着过年做的新棉袄从人民路上走过,一路的新年好问候过去,我仿佛又回去小时候的弄堂和胡同里,仿佛又回到小时候的新年里。于是某天我忽然醒悟过来—除非是在坐牢或者服役,当你一而再再而三地在同一个地方过年,不管出于何种理由,那里就是你的家了。

那么,这里,大理,就是我的家了。

2013年事件簿

大理正成为新式教育追梦者的“圣地”,文艺男女青年的避难所。从华德福学校、苍山学堂,到反叛学校教育的蔬菜教育社区、家长共建式的内明学堂……全国一半以上从体制内教育走出来的家庭最后汇聚于此。

爱华网

爱华网