□颜志刚

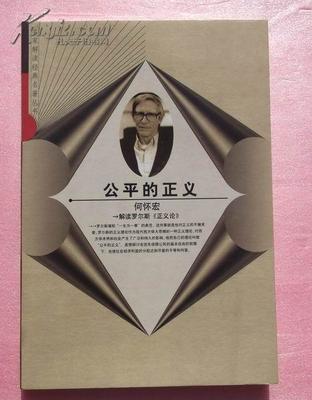

又到一年“两会”时。本期的封面文章引用了2008年两会上温家宝总理面对中外记者时说的一段话:“一个国家的财政史是惊心动魄的。如果你读它,会从中看到不仅是经济的发展,而且是社会的结构和公平正义。”现在看来,温总理这段话简直是专门针对今年两会的热点话题之一——是否开征物业税而发的。 一个税种的开征与否,决不仅仅关乎财政收入数字的涨落,也不仅仅意味着宏观经济调控动作的增减,在更深的层面上,它关系社会结构的变动,关系各种利益的消长,而不同利益主体之间的博弈结果是否为社会大众所服膺,其中之关键就系于总理这段话所提到的“公平正义”。从2003年10月中共十六届三中全会上通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提及“物业税”至今,历时7年,物业税仍未开征,这本不足为奇,奇的是该税种所牵涉的诸多利益主体中,房地产开发商、地方政府、中央政府各部门纷纷发言,而且都能对博弈结果产生显著的影响,唯独消费者这一最大的群体似乎成了“沉默的大多数”,或者即便有所议论有所呼喊,对大局也毫无改观。这种怪相不能不令人深思。 立法程序不合理,参与者权利不对等;执法程序不透明,执法者暗箱操作上下其手愚弄公众,这在中国都不是什么新鲜事,本期的《盘古大观现象》说的就是其中一例:违章建筑被处罚,罚款数额相对其租金收入只是九牛一毛,而只要交了罚金,违章建筑反倒拥有了合法性!这到底是行政执法,还是“相关部门”与开发商合谋的双簧戏?这种荒诞剧何以能够长期演出?无他,行政执法程序严重缺乏民意机构的监督也! 什么才是公平?怎样才叫正义?当今国人对这句话已不再陌生:“程序正义是实体正义之母”。中国社会中诸多令人愤懑的现实,就在于程序正义的缺失,天怒人怨的暴力拆迁就是其中的极端典型,而为制止这些恶相的立法努力能否收到实效,关键就在于能否张扬程序正义。本期的《“公共利益”与认定程序孰重?》一文在对《国有土地上房屋征收与补偿条例》(即本刊上期封面文章所议论的“新拆迁条例”)征求意见稿条分缕析之后指出,“公共利益如何界定尽管重要,但对公共利益的认定设置一个公正透明的程序很显然更加重要,甚至可以视为征收是否公正的生命之所在。”在我们看来,这句话是有振聋发聩之效的。 中国的进步,端赖程序正义的地位和价值得到所有人的认同和敬畏。

爱华网

爱华网