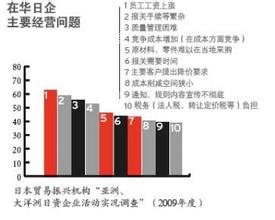

日本本田刚刚解决佛山两起罢工事件,6月9日,广东中山的广东固力本田员工又爆发另一起罢工行动。尽管中国是世界上最大的汽车市场,但从薪资待遇来看,中国工人丝毫感受不到这份自豪与优越。待遇不过是一根导火索,由待遇而起的劳资纠纷,抛开工人权益意识觉醒等问题不说,显现出的是在华日企的困境。 根据日本贸易振兴机构在2009年9月~10月开展的在华日资企业经营实况调查,该项涉及了1367家在华日企的调查结果,在华日企制造业中盈利企业的比例从2005年的73.0%逐年下降到2009年的51.9%。在华日企“不赚钱”的主要经营方面问题中,“员工工资上涨”(62.7%)高居榜首。“在成本方面因为竞争对手增加带来的问题”(52.9%),“主要客户提出降价要求”(43.6%)和“成本削减空间狭小”(40.7%)等都显示了在华日企盈利空间减小的原因。 即使日子这么不好过,但中国依然是日企最为重要的投资地。以本田为例,从1982年进入中国相继在摩托车、汽车和通用产品领域成立合资公司。目前,本田在国内拥有15家合资公司和子公司,员工总数将近2万4千人。仅2008年一年,本田向中国顾客提供摩托车产品129万辆、汽车47万辆,发电机、草坪机等通用产品58万台。同时在中国生产的产品还销往日本、欧洲等全球各国。 对日企群体而言,中国地位不容小觑。日本国际合作银行每年开展的“日本制造业企业的海外事业开展相关调查报告”指出,日资企业(制造业)在过去15余年将中国选为最有潜力的投资地。除去中华区及自由港外,日本对中国的投资总额居首位。另一方面,尽管受到2008年全球金融危机的影响,2009年中日贸易进出口额减少,但中日贸易降幅低于日本对全球贸易降幅,日本对华贸易份额全年首次超过20%,达到20.5%,创历史新高。中国首次成为日本最大的贸易出口对象国。

尽管中国在人力成本方面逐渐失去了绝对优势,但由于去年4万亿政府主导的投资,让中国成为日企眼中的成长高地。同样是来自日本贸易振兴机构的数据,今后1~2年内“扩大”业务的日资企业同比增加1.7个百分点,达到61.9%。作为业务扩大的具体方针,“开拓新兴市场(扩充营业、销售网)”(68.3%)居首位,其次是“生产品种、服务内容的多元化(扩大领域)”(43.6%)、“通过追加投资,扩大现有业务规模”(39.9%)和“提高生产品种、服务的附加值”(36.3%),回答上述排名前4位方针的企业超过30%。和ZARA、H&M、C&A齐名的日本服装零售商“优衣库”(UNICLO),正在以“短期内将在中国开设平均面积超过750平方米的店铺100家,今后5年开店300家”的实际行动,希望实现2020年营业额5万亿日元的目标,因为他们认定其中的1/5将由中国市场贡献。 但一个值得注意的事实是,“加强设计、研究开发及企划功能”的日企比例只占23.5%。同样是在中国市场“淘金”的美资企业,在适应中国劳动力市场变化中态度相对更为灵活一些。美国商会与博斯公司联合进行的《2009~2010年中国制造业竞争力研究报告》可以看出,美资企业意识到“通过对员工施压进行成本控制的时代即将结束,越来越多的公司开始考虑将制造业‘最佳实践’引入中国”,而创新成为他们在中国等新兴国家继续盈利的方式。一些更为觉醒的公司甚至认识到,在2009年以后的后经济危机时代,包含增长及发展机遇的全新价值主张,才是吸引人才及保留人才的必要条件。 对于日企来说,依赖中国“价格便宜量又足”的劳动力盈利的时代已经过去,如何在新的低成本竞争中形成日企特色的商业模式,是目前在华日企面临的最大考验。

爱华网

爱华网