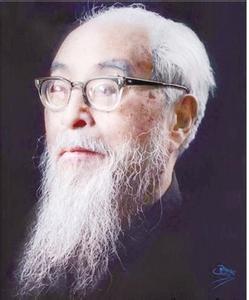

冯友兰,1895年12月4日出生,1990年11月26日去世,字芝生,河南南阳唐河县人,中国哲学家、哲学史家。冯友兰出生在一个“诗礼人家”,家境殷富,极重教育。他早期确立了新实在主义的哲学信仰,并把新实在主义同程朱理学的结合,20世纪五六十年代放弃其新理学体系,接受马克思主义。1924年获美国哥伦比亚大学博士学位,历任中州大学、广东大学、燕京大学教授、清华大学文学院院长兼哲学系主任,西南联大哲学系教授兼文学院院长,清华大学校务会议主席,北京大学哲学系教授,其哲学作品为中国哲学史的学科建设做出了重大贡献,被誉为“现代新儒家”。由于冯友兰在文革中阿谀权力,备受争议。

冯友兰简介_冯友兰 -简介

中国哲学家、著名学者 冯友兰

冯友兰,字芝生,河南省唐河县人,中国哲学家、哲学史家。冯友兰除长期从事教学工作外,还撰写了大量哲学与哲学史著作。1926年出版《人生哲学》,融合中国传统哲学与实用主义、新实在论之见解,提出“中道”的人生观。1930年出版《中国哲学史》上册,1934年出版《中国哲学史》下册,有英文、日文译本,在国内外有较大的影响。抗日战争时期,先后写成《新理学》、《新事论》、《新世训》、《新原人》、《新原道》、《新知言》,合称《贞元之际所著书》,把程朱理学与西方新实在论相结合,构成富于思辨性的哲学体系。

冯友兰简介_冯友兰 -人生履历

家世

1895年12月4日(清光绪二十一年十月十六日)冯友兰生于河南省唐河县祁仪镇。冯氏是当地的望族,合族而居,有地千余亩。祖父讳玉文,字圣征。父亲讳台异,字树候,光绪二十四年戊戌科进士,曾任唐河崇实书院山长。母亲吴氏,讳清芝,曾任唐河端本女学学监。

求学

冯友兰6岁入家塾发蒙。1904年因冯台异任武昌方言学堂会计庶务委员,随父迁居武昌。

1907年冯台异任湖北崇阳县知县,全家迁崇阳。

1908年夏冯台异病故于崇阳,冯友兰遂返回唐河就读家塾。

1910年入唐河县立高等小学预科。

1911年入开封中州公学中学班。

1912年入上海中国公学大学预科班。

1915年9月考入北京大学文科中国哲学门,开始接受较为系统的哲学训练。

1919年赴美留学。

1923年夏,冯友兰以《人生理想之比较研究》(又名《天人损益论》)顺利通过美国哥伦比亚大学博士毕业答辩。

1923年秋回国后,沿博士论文方向写成《一种人生观》。

1924年获哥伦比亚大学博士学位。同年又写成《人生哲学》,作为高中教材之用,在这本书中,冯友兰确立了其新实在主义的哲学信仰,并开始把新实在主义同程朱理学的结合。

1924年~1931年,历任中州大学、广东大学、燕京大学教授、清华大学文学院院长兼哲学系主任。

1931年、1934年在燕京大学任教期间,冯友兰讲授中国哲学史,分别完成《中国哲学史》上(31年)、下册(1934年),后作为大学教材,为中国哲学史的学科建设做出了重大贡献。

1934年冯友兰获邀出访捷克及苏联,回国后分别就苏联见闻及历史唯物主义作两次演讲,因此触怒国民党当局,遭逮捕审讯,但不久即获释。事后冯迅速向国民党靠拢,不久即加入国民党,并与1935年当选国民党第五次全国代表大会代表。

1937年抗日战争全面爆发,冯遂随清华大学迁往长沙,又旋即再迁昆明,任职于西南联大,仍为哲学系教授兼文学院院长。因迁徙期间国民党籍关系中断,1939年冯再次加入国民党。

1939年到1946年7年冯友兰连续出版了六本书,称为“贞元之际所著书”:《新理学》、《新世训》、《新事论》、《新原人》、《新原道》、《新知言》。通过“贞元六书”,冯友兰创立了“新理学思想体系”,使他成为中国当时影响最大的哲学家。 冯友兰除了在西南联大上课和办公外,他还于1941年11月至1942年4月这段时间里执教于国立云南大学,给云大学子带来了颇为有益的启迪,为云大的学科建设带来了深远的影响。

1942年起数次前往重庆为国民党干部授课。1943年以西南联大党部名义,致函蒋介石望其“收拾人心”,蒋阅信“为之动容,为之泪下”。1945年国民党第六次全国代表大会上冯被选为主席团成员。

1946年抗战胜利,西南联大解散,清华大学返回北平,冯应美国宾夕法尼亚大学邀请,任客座教授一年,集结其间讲稿出版《中国哲学简史》。

1948年回国后仍担任清华大学教授,哲学系主任和文学院院长,后又当选中央研究院首任院士(人文及社会科学组)及中央研究院评议会第三届评议员。

1948年末至1949年初,任清华大学校务会议主席。曾获美国普林斯顿大学、印度德里大学、美国哥伦比亚大学名誉文学博士。

1952年后一直为北京大学哲学系授。 建国后,冯多次检讨自己历史问题,在国内外数次公开表示新理学是“与马列主义毛泽东思想为敌”,是“反人民”,是“要人一心一意拥护当时半封建半殖民地的社会合国民党政权”,“我过去的著作都是没有价值的”,并“对40年代所写的几本书忏悔”。并经常做出配合政治形势的举动,如“寻找一些马克思主义的词句,努力运用”而相继写出了《中国哲学史新编》第一二册;1955年参加批判胡适和梁漱溟的政治活动;1962年政协全国委员会召开第三届政治协商会后向毛泽东献诗“怀仁堂后百花香,浩荡春风感众芳”云云。由于冯友兰在文革中阿谀权力,被称为“大陆四大无耻文人”之一。

1966年文革开始,起初冯抄家关入牛棚。1968年毛泽东表示“北京大学有一个冯友兰,是讲唯心主义哲学的,我们只懂唯物主义,不懂唯心主义,如果想知道一点唯心主义,还得去找他”,冯得以离开牛棚,恢复自由。

1973年批林批孔运动中,冯友兰出任四人帮掌握的“梁效”写作班子顾问。后又著《论孔丘》一书,为江青集团效力。这些书文中,冯称自己1949年以前的尊孔思想是“为大地主大资产家,特别是为国民党反动派的统治服务的”,1949年以后则是“为刘少奇,林彪反革命的修正主义路线服务的”,认为自己能参加批孔运动是一种“更大的幸福”,一代儒学名家“竟以批孔鸣于时”。冯积极向江青靠拢,然1976年四人帮失势,梁效写作班子遭彻底清算,冯亦遭长时间关押审查。

1980年起,冯通过口述方式开始重写《中国哲学史新编》,至1989年完成,马克思主义和阶级斗争观念贯穿全书始终。

1990年,冯友兰病逝,享年95岁。

冯友兰简介_冯友兰 -著作

《中国哲学简史》

冯友兰曾自拟“三史释古今,六书纪贞元”一联,总结自己得意之作。三史是《中国哲学史》、《中国哲学简史》、《中国哲学史新编》等三套中国哲学史著作。六书是“贞元六书”即《新理学》、《新世训》、《新事论》、《新原人》、《新原道》、《新知言》等六本自成体系的哲学著作。

《中国哲学史上下册》分别完成于1931年、1934年,是第一套以西方哲学概念完成的中国哲学史著作。其中许多概念已成为定论,为后世学者所共同接受。堪称中国哲学史的奠基之作。

《中国哲学简史》是由1948年在美国宾州大学上课教材编写而成。此书译为十多国语言,销售数百万册。是西方各国大学中国哲学史课程必用的教科书,也是西方了解中国哲学的最佳入门途径。

《中国哲学史新编七册》完成于1990年,乃是冯友兰用生命写成的哲学大作。在84到95高龄等11年间,以准盲人、准聋子的身体状态,在每年住院数次的情况下,口述由弟子笔录而成。

《贞元六书》是一套自成体系的哲学著作,分为《新理学》、《新世训》、《新事论》、《新原人》、《新原道》与《新知言》。《新理学》为其总纲,后五册是分属各章节,主要讲纯粹哲学。《新世训》是社会观,是新理学观点在社会问题中的应用。《新事论》是生活方法论与道德修养论。《新原人》是人生哲学,以觉解的程度将人生分为四个境界。《新原道》是哲学史观,分析中国哲学之发展。《新知言》是方法论,总结中西哲学史的经验。

生平著作收录在《三松堂全集》共十五册。

冯友兰简介_冯友兰 -人物评价

冯友兰

季羡林:“晚节善终,大节不亏”。

胡适:“天下蠢人恐无出芝生(冯友兰字号)右者”。

牟宗三:说冯友兰的哲学是“脓包哲学”,但“至少表面上很像个样子”。

张君劢:“不知人间尚有羞耻事乎?”

舒芜:“贞元三策记当年,又见西宫侍讲道。莫信批儒反戈击,栖栖南子是心传。”

冯友兰简介_冯友兰 -学术活动

综观冯友兰解放后的学术活动,大体可分为三个阶段:

第一阶段:50―60年代。在自我批判的基础上,以马克思主义作指导,他开始撰写《中国哲学史新编》。冯友兰《三松堂自序》里回忆说:“当时正在提倡向苏联学习,我也向苏联的‘学术权威’学习,看他们是怎样研究西方哲学史的。我寻找一些马克思主义的词句,努力运用,写了《中国哲学史新编》,出版到第二册,十年浩劫就开始了,我的工作也停了。”在这一时期,整个学术界都被一种僵化、教条的学术空气所笼罩,哲学史研究由于其与政治过于紧密的关系更是如此。一部丰富多彩的哲学史被简化为唯物主义与唯心主义的斗争史,并被图式化地定为唯物主义战胜唯心主义的历史,冯友兰身处其时,亦颇受这种氛围的影响。

第二阶段:70年代,代表作为《论孔丘》。其时写了《对于孔子的批判和对于我过去的尊孔思想的自我批判》及《复古与反复古是两条路线的斗争》两篇文章在《北大学报》上发表。不久,《光明日报》《北京日报》即予全文转载,在社会上引起很大反响。1975年,他的《论孔丘》一书正式出版。书中观点与以前迥然不同。他在《三松堂自序》说:“我在当时的思想,真是毫无实事求是之意,而有哗众取宠之心,不是立其诚而是立其伪。”这既是冯氏个人的无奈,也是建国以来知识分子群体的一大悲剧。1972年,身处逆境中的冯友兰曾赋诗一首,其中有云:“若惊道术多迁变,请向兴亡事里寻。”对解放后事态纷纭和自己哲学思想之多变,颇多感叹!

第三阶段:80年代,随着“四人帮”的垮台,思想上的“拨乱反正”,尤其是中国共产党的十一届三中全会之后,冯友兰迎来了自己的学术春天。经过50―60年代的教训以及70年代的思想折腾,冯氏决意空所依傍,直陈己见,决意重写中国哲学史,以舒解胸中积压多年之郁闷。自1980年开始,冯友兰以耄耋之年,展老骥之志,手握如椽巨笔,重写《中国哲学史新编》,并明确申明只写“自己在现有马克思主义水平上所能见到的东西,直接写我自己在现有的马克思主义水平上对于中国哲学史和文化的理解和体会,不依傍别人。”从而真正把自己80年来对中国哲学及文化研究所得之理解、体会写出来,成为一家之言。经过十年的艰苦努力,终于在1989年完成了七卷本的《中国哲学史新编》,了却了一大心愿。

冯友兰简介_冯友兰 -人物轶事

与毛泽东的书信交往

1949年10月1日,冯友兰参加了新中国成立的开国盛典,并聆听了毛泽东在天安门城楼上庄严地宣告中华人民共和国成立了。他心潮起伏,思绪万千。1949年10月5日,冯友兰给毛泽东写了一封信。信中说:“我在过去讲封建哲学,帮了国民党的忙,现在我决心改正错误,……我计划于五年之内,如政协共同纲领所指示的,以科学的历史的观点,将我在二十年前所写的《中国哲学史》,重新写过,作为一个新编。诚如你所说的,我们不但要知道中国的今天,还要知道中国的昨日。”

毛主席虽然开国前后日理万机,但很快给冯友兰写了回信。“友兰先生:十月五日来函已悉。我们是欢迎人们进步的。像你这样的人,过去犯过错误,现在准备改正错误,如果能实践,那是好的。也不必急于求效,可以慢慢地改,总以采取老实态度为宜。此复。敬颂教祺!毛泽东十月十三日。”

收到毛泽东回信的冯友兰有两点很意外的感受:其一是,“我不料毛泽东的回信来得如此之快,并且信还是他亲笔写的,当时颇有意外之感”;其二是,“信中最重要的一句话‘总以采取老实态度为宜’,我不懂。而且心中有一点反感,我当时想,什么是老实态度,我有什么不老实”。

究竟什么是毛泽东所说的老实态度?这个问题使冯友兰困惑了多年。“经过了三十多年的锻炼,冯友兰终于慢慢地认识到信中的涵义:1949年给毛泽东信中所说的“要用马克思主义的立场、观点、方法,在五年之内重写一部中国哲学史,这么短暂的时间完成是不现实的。”

与梁漱溟

梁漱溟和冯友兰是20世纪中国思想界极具代表性的两位人物。1916年9月,23岁的梁漱溟在《东方杂志》发表《究元决疑论》,引起了北大校长蔡元培的注意,遂于1918年将仅有高中学历的梁漱溟聘为讲师,后又聘为教授,主讲《印度哲学》。当时冯友兰在北大哲学系读三年级,梁漱溟虽仅仅比他年长两岁,却是他的印度哲学老师。1921年梁漱溟的《东西文化及其哲学》出版时,冯友兰正在美国读书,他设法买到一本,读后给老师写了一封长信,很爽直地提出自己的见解,与老师商榷。梁漱溟很重视这位学生的批评,将这封信保存了60多年。冯友兰回国后在清华大学国学研究院工作,经过孜孜

爱华网

爱华网