《二马》是老舍客居伦敦时写作的最后一个长篇。最初由《小说月报》第二十卷第五号(一九二九年五月)开始连载,同年第二十卷第十二号续完。《二马》一文把视线转向了帝国主义对于中国人民的欺压和凌辱。《二马》的中心,是描述马则仁、马威父子在伦敦经营古玩店时的生活和遭遇,也揭露了帝国主义的种族歧视和金钱主宰一切的现实,特别是深入描述了由于祖国的衰弱给中国人民带来的痛苦和屈辱,表现了作者深沉的爱国主义精神。根据老舍先生小说《二马》改编的同名电视连续剧正在北京电视台播出。在《二马》里,老舍先生通过犀利的笔触准确地刻画了一系列人物,剖析了中国人的暮气、懒惰和英国人的心态。

《二马》

二马_《二马》 -作品简介

《二马》,作者不无痛苦地描述了马则仁、马威父子在伦敦所受到的歧视和侮慢。这种民族歧视是渗透于生活的各个方面,无处不在的。他们父子俩租住温都寡妇的房间,在第一天早饭的饭桌上温都寡妇的女儿玛力就在心里嘲骂马威了:“不光是英国男子能打你们这群找揍的货,女英雄也能把你打一溜跟头!心里也同时想到她的朋友约翰:约翰在上海不定多么出锋头呢!”后来,马则仁同温都寡妇相处很好。两个人都有意结婚,但是民族歧视的传统观念使温都寡妇不敢应承。这种民族歧视已经到了荒唐的地步:因为温都太太租房给马则仁父子,她的一些亲戚好友就再不愿同她来往;设若她同马则仁结婚,那么女儿玛力就会找不到恋人,“一个年青气壮的小伙子爱上她,一听说她有个中国继父,要命他也不娶她。”马威后来单恋玛力,玛力拒绝马威的爱情,也是因为他是一个中国人。

二马_《二马》 -作者简介

《二马》

老舍(1899~1966)现、当代作家。原名舒庆春,字舍予,另有笔名絮青,鸿来、非我等。满族,北京人。出生于一个贫民家庭。1918年北京师范学校毕业后任小学校长和中学教员。1924年赴英国任伦敦大学东方学院汉语讲师,阅读了大量英文作品,并从事小说创作, 1926年加入文学研究会。1930年回国后任济南齐鲁大学、青岛山东大学教授。这个时期创作了《猫城记》、《离婚》、《骆驼祥子》等长篇小说,《月牙儿》、《我这一辈子》等中篇小说,《微神》等短篇小说。抗日战争爆发后南下赴汉口和重庆。1938年中华全国文艺界抗敌协会成立,他被选为理事兼总务部主任,主持文协日常工作。在创作上,以抗战救国为主题,写了各种形式的文艺作品。1944年开始,创作近百万字的长篇巨著《四世同堂》。1946年应邀赴美国讲学1年,期满后旅居美国从事创作。中华人民共和国成立后不久应召回国,曾任中国文联副主席、中国作家协会副主席、中国民间文艺研究会副主席等职。参加政治、社会、文化和对外友好交流等活动,注意对青年文学工作者的培养和辅导,曾因创作优秀话剧《龙须沟》而被授予“人民艺术家”称号。1966年“文化大革命”中因被迫害而投湖自尽。

老舍一生写了约计800万字的作品。主要著作有:长篇小说《老张的哲学》、《赵子曰》,《二马》、《猫城记》、《离婚》、《牛天赐传》、《文博士》、《骆驼样子》、《火葬》、《四世同堂》,《鼓书艺人》、《正红旗下》(未完),中篇小说《月牙儿》,《我这一辈子》,短篇小说集《赶集》、《樱海集》,《蛤藻集》、《火车集》、《贫血集》,剧本《龙须沟》、《茶馆》,另有《老舍剧作全集》,《老舍散文集》、《老舍诗选》、《老舍文艺评论集》和《老舍文集》等。老舍以长篇小说和剧作著称于世。他的作品大都取材于市民生活,为中国现代文学开拓了重要的题材领域。他所描写的自然风光、世态人情、习俗时尚,运用的群众口语,都呈现出浓郁的“京味”。优秀长篇小说《骆驼样子》、《四世同堂》便是描写北京市民生活的代表作。他的短篇小说构思精致,取材较为宽广,其中的《柳家大院》、《上任》、《断魂枪》等篇各具特色,耐人咀嚼。他的作品已被译成20 余种文字出版,以具有独特的幽默风格和浓郁的民族色彩,以及从内容到形式的雅俗共赏而赢得了广大的读者。

二马_《二马》 -写作背景

《二马》是以作者在异邦的亲身感受为基础写成的。流动于作品中的作者的感情是悲怆而又激愤的。做为一个备受帝国主义欺凌的弱国的学者,目睹中国人在伦敦的非人的境遇以及所受到的侮辱,引起他感情上的痛苦,是极自然的。他渴望中国富强、强大;渴望中国人坚毅、有为。在《二马》中,有时甚至于直接诉诸议论的文字,表述他深广的忧思和痛苦:

二十世纪的“人”是与“国家”相对待的:强国的人是“人”,弱国的呢?狗!

中国是个弱国,中国“人”呢?是――!

中国人!你们该睁开眼看一看了,到了该睁眼的时候了!你们该挺挺腰板了,到了挺腰板的时候了!――除非你们愿意永远当狗!

痛苦的感受、热切的期望、深沉的思索,这一切交织为《二马》的基本内容。《二马》,这是一个爱国者唱出的一首哀歌。

二马_《二马》 -人物介绍

在《二马》中,老舍先生用他擅长的幽默笔调勾画出一个个活生生的人物,甚至把这些人物的性格、命运也都写在他们脸上了。

在《二马》里,有一个明白的中国人,但是他也只限于明白,并不积极地去奋斗和改变,而是在维持生活中等待,他就是因为国内打仗,留在伦敦的官费留学生李子荣。

“李子荣的脸差不多正合'扁而肿'的格式。他只有五尺来高,而且两条短腿确乎是罗圈着一点。头上的黑发又粗又多,因脑门儿扁窄和头发的蓬松,差不多眉毛以上,头发以下,没有多大的空地方了,眼睛鼻子和嘴全不难看,可惜颧骨太平了一些。他的体格可真好,脚板又宽又直,脖子挺粗,又加着腿有点弯儿,站在那里好象座小过山炮似的。”再看梁冠华,活生生是老舍先生笔下李子荣的模样!

《二马》中的李子荣,在他的世界,“只有工作,没有理想;只有男女,没有爱情;只有物质,没有玄幻;只有颜色,没有美术!”他赞赏资本主义“器物”文明,拒斥其精神文明。在婚姻上不娶新女性,而依母亲之命,娶了一个能洗会作的乡下姑娘为妻。他说:“我有朝一日做了总统,我下令禁止中国人穿西洋衣服!世界上还有比中国服装再大雅,再美的!” 在李子荣形象身上,体现了老舍民粹思想的既有实干精神又有道德操守的统一。

二马_《二马》 -精彩片断

马威低着头儿往玉石牌楼走。走几步儿,不知不觉的就楞磕磕的站住一会儿。抬起头来,有时候向左,有时候向右,看一眼。他看什么呢?他不想看什么,也真的没看见什么。他想着的那点事,象块化透了的鳔胶,把他的心整个儿糊满了;不但没有给外面的东西留个钻得进去的小缝儿,连他身上筋肉的一切动作也满没受他的心的指挥。他的眼光只是直着出去,又直着回来了,并没有带回什么东西来。他早把世界忘了,他恨不得世界和他自己一齐消灭了,立刻消灭了,何苦再看呢!

李子荣临睡的时候,心里边一个劲儿的盘算:“早早儿起来,别叫老马跑了!起来用凉水洗洗脸,给楼下老太太写个字条儿,告诉她:有急事,不必等吃早饭啦!然后和他出去,送他回家――对,还是上铺子去好,父子见面也不好意思在铺子里再捣乱。……常有的事,父子拌嘴罢咧!……年青,老马!……太认真!……”

在梦里他还不断的这么想着。……胡同里送牛奶的小车子咕碌咕碌的响起来了,街上汽车的声音也越来越多了。李子荣一机灵睁开了眼,太阳已经从窗帘的缝儿射进一条金丝儿。

“老马!”毡子大氅都在椅子背儿上搭拉着,可是马威没影儿啦!他起来,把后面的窗帘打开,披上大氅,呆呆的站在窗子旁边。从窗子往外看,正看太晤士河。河岸上还没有什么走道儿的,河上的小船可是都活动开了。岸上的小树刚吐出浅绿的叶子,树梢儿上绕着一层轻雾。太阳光从雾薄的地方射到嫩树叶儿上,一星星的闪着,象刚由水里捞出的小淡绿珠子。河上的大船差不多全没挂着帆,只有几支小划子挂着白帆,在大船中间忽悠忽悠的摇动,好象几支要往花儿上落的大白蝴蝶儿。

早潮正往上涨,一滚一滚的浪头都被阳光镶上了一层金鳞:高起来的地方,一拥一拥的把这层金光挤破;这挤碎了的金星儿,往下落的时候,又被后浪激起一堆小白花儿,真白,恰象刚由蒲公英梗子上挤出来的嫩白浆儿。

最远的那支小帆船慢慢的忽悠着走,河浪还是一滚一滚的往前追,好象这条金龙要把那个小蝴蝶儿赶跑似的。这样赶来赶去,小帆船拐过河湾去了。

二马_《二马》 -书评

《二马》无疑是老舍早期创作中很值得重视的一部作品。老舍努力摆脱模仿所带来的对于北京印象似的描摹,开始有意为小说,“放胆”写了自己只生活了几年的伦敦。小说带有更多的虚构色彩,然而对二十世纪二十年代前后的中国和西方现实又有着自己独到的观察和体悟,其得其失,在今天的时代背景下颇堪玩味。第一部分主要从人物设置的角度谈作品中体现出来的老舍的创作规划,属于作家高度的意识层面,也是作家在创作谈中反复申述的意图层次。这是读解老舍作品时常用的一个角度,本文也力图指出这种解读角度可能带来的迷误。第二部分主要从创作主体、从生活的观察者、思考者观察到的事物的范围、深度等方面反观观察者自身,探究老舍创作中留下的潜意识印迹,从而在老舍对民族性和现代性处理的纠结中一窥老舍彼时的思想轨迹。这是本文重点论述的一个层面。第三部分从老舍的创作与外国尤其是英国文学的关系、从语言运用等诗学的角度来论述老舍这篇小说已经达到的、可能达到的和未能达到的艺术效果,侧重审美分析。雾都茫茫,前路何在?马威在寻找,作为作家的老舍也在寻找,正是在这种不确定性中,老舍的这部作品给了我们更多的思考空间和回味的余地。

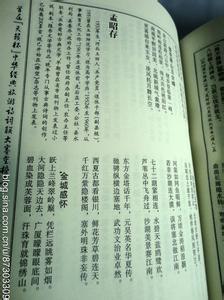

二马_《二马》 -老舍的摘记

《二马》是我在国外的末一部作:以“作”的方面说,已经有了经验;以“读”的方面说,我不但读得多了,而且认识了英国的著作。心理分析与描写工细是当代文艺特色;读了它们,不禁使我感到自己的粗劣,我开始决定往“细”里写。

《二马》中的细腻处是在《老张的哲学》与《赵子曰》里找不到的。“张”与“赵”中的泼辣姿肆处从《二马》以后可是也不多见了。人的思想不必一定随着年纪而往稳健里走,可是文字的风格差不多是“晚节渐于诗律”的。读与写的经验增多,形式之美自然在心中添了分量,不管个人愿意这样与否。

《二马》在一开首便把故事最后的一幕提出来,就是这“求细”的证明:先有了结局,自然是对故事的全盘设计已有了个大概,不能再信口开河。可是这还不十分正确;我不仅打算细写,而且要非常的细,要像康拉德那样把故事看成一个球,从任何地方起始它总会滚动的。我本打算把故事的中段放在最前面,而后倒转回来补讲前文,而后再由这里接下去讲――讲马威走以后的事。这样,篇首的两节,现在看起来是像尾巴,在原来的计划中本是“腰眼儿”。为什么腰眼儿变成了尾巴呢?有两个原因:第一个是我到底不能完全把幽默放下,而另换一个风格,于是由心里分析又走入姿态上的取笑,笑出以后便没法再使文章萦回跌宕;无论是尾巴吧,还是腰眼吧,放在前面乃是全无意义!第二个是时间上的关系:我应在一九二九年的六月离开英国,在动身以前必须把这本书写完寄出来,以免心中存着块病,时候到了我只写了那么多,马威逃走以后的事无论如何也赶不出来了,于是一狠心,就反腰眼当作尾巴,硬行结束,那么,《二马》只是比较的“细”,并非和我的理想一致;到如今我还没写出一部真正细腻的东西,这或者是天才的限制,没法勉强吧。

在文字上可是稍稍有了些变动。这不能不感激亡友白涤洲!已经说过,我在《老张的哲学》与《赵子曰》里往往把文言与白话夹裹在一处;文字录一致多少能帮助些矛盾气,好使人发笑。涤洲是头一个指出这一个毛病,而且劝我不要这样讨巧。我当时还不以为然,我写信给他,说我这是想把文言溶解在白话里,以提高白话,使白话成为雅俗共赏的东西。可是不久我就明白过来,利用文言多少是有点偷懒;把文言与白话中容易用的,现成的,都拿过去,而毫不费力的作成公众讲演稿子一类的东西,不是偷懒么?所谓文艺创作不是兼思想与文字二者而言么?那么,在文字方面就必须努力,作出一种简单的,有力的,可读的,而且美好的文章,才算本事。在《二马》中我开始实验这个。请看看那些风景的描写就可明白了。《红楼梦》言语是那么漂亮,可是一提到风景便立刻改腔换调而有诗而证了;我试试看,一个洋车夫用自己的言语能否形容一个晚晴或雪景呢?假若他不能的话,让我代他来试试。什么“潺浮”咧,“凄凉”咧,“萧条”咧……我都不用,而用顶俗浅的字另想主意,设若我能这样形容得出呢,那就是本事,反之则宁可不去描写,这样描写出来才是真觉得了物之美而由心中说出;用文言拼凑只是修辞而已。论味道,英国菜――就是所谓英法大菜的菜――可以算是天下最难吃的了,什么几乎都是白水煮或楞烧,可是英国人有个说法――记得好像George Gissig也说这么过――英国人烹调术的主旨是不假其他人的材料,而是把肉和熟菜的原味,真正的香味,烧出来。我以为,用白话作著倒须用这个方法,把白话的真正香味烧出来;文言中的现成字与辞虽说一时无法一概充斥,而是用在白话文里究竟是有些像酱油与味之素什么的;放上去能使菜的色味俱佳,但不是真正的原味儿。

在材料方面,不用说,是我在国外四五年中慢慢积蓄下来的。可是像故事中那些人与事全是想像的,几乎没有一个人一件事曾在伦敦见过或发生过。写这本东西的动机不是由于某人某事的值得一写,而是在比较中国人与英国人的不同处,所以一切人差不多都代表着什么;我不能完全忽略了他们的个性,可是我更注意他们所代表的民族性。因此,《二马》除了在文字上是没有成功的。其中的人与事是对我所要比较的那点负责,而比较根本是种类似报告的东西。自然报告能够新颖可喜,假若读者不晓得这些事,但它的取巧处只是这一点,它缺乏文艺的伟大与永久性,至好也不过是一种还不讨厌的报章文学而已。比较是件容易的事,连个小孩也能看出洋人鼻子高,头发黄;因此也就很难不浮浅。注意在比较,便不能不多取些表面上的差异作资料,而由这些资料里提出判断。脸黄的就是野蛮,与头发卷的便文明,都是容易说出而且说着怪高兴的;越是在北平住过一半天的越敢给北平下考话,许多污辱中国的电影,戏剧与小说,差不多都是仅就表面的观察而后加以主观的判断。《二马》虽然没这样坏,可是究竟也算上这个当。

老马代表老一派的中国人,小马代表晚一辈的,谁也能看出这个来。老马的描写有相当的成功:虽然他只代表了一种中国人,可是到底是我所最熟识的;他不能普遍的代表老一辈的中国人,但我最熟识的老人确是他那个样子。他不好,也不怎么坏;他对过去的文化负责,所以自尊自傲,对将来他茫然,所以无从努力,也不想努力。他的希望是老年舒服与有所依靠;若没有自己的子孙,世界是非常孤寂冷酷的。他背后有几千年的文化,面前只有个儿子。他不太爱思想,因为事事已有了准则。这使他很可爱,也很可恨;很安详,也很无聊。至于小马,我又失败了,前者我已经说过,五四动时我 是个旁观者;在写《二马》的时节,正赶上革命军北伐,我又远远的立在一旁,没机会参加。这两个大运动,我都立在外面,实在没有资格去描写比我小十岁的青年。我们在伦敦的一些朋友天天用针插地图上:革命军前进了,我们狂;退却了,懊丧。虽然如此,我们的消息只来自新闻报,我们没亲眼看见血与肉的牺牲,没有听见枪炮的响声。更不明白的是国内青年们的思想。那时在国外读书的身处异域,自然极爱祖国;再加上看着外国国民如何对国家的事尽职责,也自然使自己想作个好国民,好像一个中国人能像英国人那样作国民便是最高的理想了。个人的私事如恋爱,如孝悌,都可以不管,只要能有益于国家什么都可以放在一旁。这就是马威所要代表的。比这再高一点的理想我还没想到这。先不用管这个理想高明不高明吧,马威这正是个理想的产儿。他是个空的,一点儿也不能像个活人。他还有缺点,不尽合我的理想,于是另请出一位李子荣来作补充;所以李子荣更没劲!

对于英国人,我连半个有人性的也没写出来。他们的褊狭的爱国主义决定了他们的罪案,他们所表现的都是偏见与讨厌,没有别的。自然,猛一看过去,他们确是有这种讨厌而不自学的地方,可是稍微再细看一看,他们到底还是不这么狭小。我专注意了他们与国家的关系,而忽略了他们其他的部分。幸而我是用幽默的口气述说他们,不然他们简单是群可怜的半疯子。幽默宽恕了他们,正如宽恕了马三父子,把褊狭与浮浅消解在笑声中,万幸!

最危险的地方是那些恋爱的穿插,它们极容易使《二马》成为《留东外史》一类的东西。可是我在一动笔时就留着神,设法使这些地方都成为揭露人物性格与民族成见的机会,不准恋爱情节自由的展动,这是我很会办的事,在我的作品中差不多老是把恋爱作为副笔,而把另一些东西摆在正面。这个办法的好处是把我从三角四角恋爱小说中救出来,它的坏处是使我老不敢放胆写这个人生最大的问题――两性间的问题。我一方面在思想上失之平凡,另一方面又在题材上不敢摸这个禁果,所以我的作品即使在结构上文字上有可观,可是总走不上那伟大之路。三角恋爱打八卦拳倒许是个好办法,对写小说它使我轻浮,激不起心灵的震颤。

这本书的写成也差不多费了一年的工夫。写几段,我便对朋友们去朗读,请他们批评,最多的时候是找祝伸谨兄去,他是北平人,自然更能听出句子的顺当与否,和字眼的是否妥当。全篇写完,我托丽厚兄给看了一遍,他很细心的把错字都给挑出来。把它寄出去以后――仍是寄给《小说月报》――我便向伦敦说了“再见”。

二马_《二马》 -参考资料

[1] 中国论文下载中心 http://www.studa.net/wenhuayanjiu/080808/08383647-2.html

[2] 资源库 http://kzedu.cn:8899/jsp/search/show.jsp?ResID=95237

[3] 研究老舍 http://www.laoshexue.com/Research/show.asp?id=347

[4] 从书本到电视看《二马》 http://news.sina.com.cn/richtalk/news/culture/9902/020804.html

爱华网

爱华网