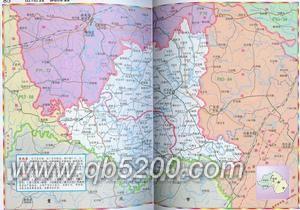

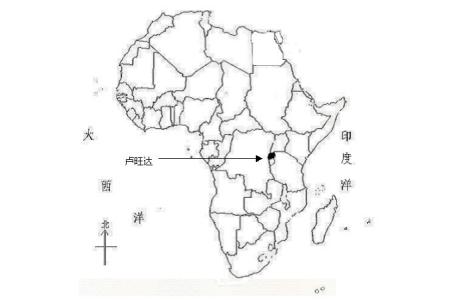

十堰市是鄂、豫、陕、渝毗邻地区唯一的区域性中心城市,位于华中、西南、西北三大经济板块的结合部,是毗邻地区最大的汽车制造,汽车科研,医疗卫生,商业集散,交通枢纽,旅游文化,生态控制中心,是鄂西生态文化旅游圈的核心城市。十堰是世界著名道教圣地武当山,南水北调中线工程调水源头丹江口水库,中国第一世界前三的东风商用车公司总部所在地,“武当山”、“丹江水”、“汽车城”三张世界级名片闪耀全球。十堰市位于中国版图雄鸡心脏部位秦巴山区汉水谷地,湖北西北部,汉江中上游,四季分明,气候宜人,与鄂、豫、陕、渝四省市交界,独特的地理位置,使十堰拥有“南船北马、川陕咽喉、四省通衢”之称。辖三区四县一市及两个市政府派出机构区(即:茅箭区、张湾区、郧阳区、郧西县、竹溪县、竹山县、房县、丹江口市和十堰经济技术开发区、武当山旅游经济特区,总面积2.4万平方公里,人口350万。1969年12月经国务院批准成立十堰市(县级市),1973年升格为省辖市。1994年10月,原十堰市和郧阳地区合并,成立新的十堰市(地级市)。

卢富昌_十堰市 -简介

十堰市

十堰是一个资源富市。矿产资源储量丰富,现已探明的矿藏有绿松石、金、银、石煤、稀土、铁、锡、钒、锑、铅、锌、大理石、石棉、重晶石、铀、钾、钼、钴等50多种,潜在价值在4000亿元以上。水力资源丰富,年平均经流量达100亿m2,过境客水280亿m3,水能资源理论蕴藏量达500万kw,其中可供开发利用的有340kw;林特资源闻名遐迩,茶叶、食用菌产量丰富,质优品高,房县被誉为全国“燕耳之乡”;药材资源品类繁多,共生产药材2700余种,在国家确定的363个重点品种中我市约占235种,占总数的65%,素有“天然药库”的美称;旅游资源更是得天独厚,十堰是三峡――神农架――武当山――西安黄金旅游线上的一颗璀璨明珠,六大类25处各具特色的风景名胜遍及全市。

十堰又是一座新兴的现代化汽车城,是东风汽车集团总部所在地。东风汽车公司跻身于世界三大卡车厂家之列,已与世界30多个国家和地区的200多个厂家建立了贸易联系。全市与东风汽车公司配套的地方工业企业多达200余家,具有很强的综合配套能力。

十堰市具有良好的投资环境。近年来,城市基础设施建设突飞猛进,服务功能不断完善。目前十堰城区已建成20多条街道,道路绿化率达到62%。文化、教育、卫生、体育、科教等设施配套、功能齐全。交通通讯便捷,襄渝铁路横贯东西,每天有13对客车通过,可直达北京、上海、武汉、郑州、重庆、成都、西安等地。209和316国道交汇十堰,四通八达。汉江黄金水道运输可通江(长江)达海(上海)。老河口和襄樊两机场毗邻我市,班机可直飞北京、上海、广州等大中城市。随着火车提速、(武)汉――堰(十堰)一级汽车专用公路及十堰空港的建设,交通条件将进一步改善。十堰市邮电通讯已实现了传输光纤化、长途自动化,可与160个国家和地区直拨电话。十堰有两座大型自来水厂,有丹江口水电站、黄龙滩水电站、十堰热电厂、东风汽车公司热电厂等众多大中型电厂,全市供水、供电、供气、供热等设施的综合配套服务能力居国内先进水平。

1990年代以来,先后获得湖北省省辖八市文明城市竞赛综合评比第一名,全国卫生城市、全国双拥模范城市、全国园林绿化先进城市、全国绿化十佳城市、国家园林城市等光荣称号。对外开放力度不断加大,目前仅城区就有三资企业60多家,协议引进外资上亿美元。全市有汽车、轮胎、轻纺产品、土特产等56种商品出口到世界上的55个国家和地区。出台了《关于进一步对外开放,鼓励外商投资的若干规定》,在投资领域、税费征收、土地征用、劳动用工和提供服务等方面制定了十分优惠的政策。

十堰市继《1998―2020十堰市经济科技社会发展战略纲要》提出建设“汽车城、旅游城、生态城和区域性中心城”的战略目标之后,市委、市政府又高瞻远瞩地规划建设“三路两港两站”,即建设至武汉、西安、重庆的高等级公路,建设信息港和航空港,建设十堰火车站及武当山火车站。

十堰市旅游资源丰富多彩,高品位、世界级的旅游产品蜚声中外。东有世界文化遗产、著名道教圣地武当山、“中国汉民族民歌第一村”、“中国民间故事村”和亚洲第一大人工淡水湖、南水北调中线工程水源地――丹江口水库;南有“野人”谜踪的原始森林神农架、千里房县流放文化和饮浴两用的温泉;西有史学家称之为“内长城”的楚长城和奇美秀丽的十八里长峡及堵河漂流风景区;北有世界罕见的白垩纪恐龙蛋化石群和恐龙骨骼化石遗址;市区内有风景秀丽的伏龙山自然保护区和世界第三大卡车生产基地――东风汽车公司。这里,远古历史文化遗存与现代社会文明交相辉映,壮美的自然风光和浓郁的风土民情异彩纷呈。

十堰是物产富饶的资源大市。全市水资源总量401亿立方米,水能资源理论蕴藏量500多万千瓦,可开发利用的达340多万千瓦。水域面积154万亩,可养殖水面62.3万亩。素有"世界水都、亚洲天池"之美誉的丹江口水库,是南水北调中线工程的调水源头和核心水源区,自然水质达到国家二类标准,2010年全线建成后年可调水100亿立方米润泽京、津及华北广大地区。生物资源3100余种,森林覆盖率达51.6%,香菇、木耳、魔芋、有机绿茶、山野菜等绿色食品畅销国内外;中药材资源共有1360多种,素有"华中药库"之称,是全国重点中药材产区之一。矿产资源储量巨大,已探明的矿藏有50多种,潜在开发价值达4000亿元以上,绿松石、金银、稀土、大理石等开发前景十分广阔。

十堰是贯穿东西的交通走廊。 十堰位于鄂豫陕渝四省市毗邻地区的结合部,距武汉、郑州、西安、重庆均为500公里左右,自古就有"南船北马、川陕咽喉、四省通衢"之称。贯穿十堰的襄渝铁路是华中进入西南的交通大动脉,已建成通车的西康铁路是华中经十堰进入西安的最便捷通道。汉十高速公路已建成通车,到武汉可早出晚归。随着十漫高速、银沪高速、襄渝铁路二线建设步伐的加快,以及襄天高速、郧房高速的启动,十堰连南带北、承东接西、通江达海,交通枢纽地位将进一步提升。

十堰市实施大开放战略,培植壮大汽车、水电、旅游、生物医药、绿色食品等"一主四大"产业,突破性发展特色经济、民营经济和外向型经济,经济发展势头强劲。2007年,十堰市全市生产总值突破400亿元,地方财政总收入37.54亿元。在国家统计局发布的全国地级以上城市综合实力评估中,2002至2004年十堰市连续三年跻身"全国综合实力百强城市"。先后获得中国优秀旅游城市、全国卫生城市、全国绿化十佳城市、国家园林城市、全国生态示范区和全国文明创建先进城市等殊荣。

卢富昌_十堰市 -历史沿革

地名由来

十堰地名始于明朝。明成化二十年 (1484年) 薛刚纂修《湖广图经志》载有:“十堰,在县 ( 今郧县 ) 南,因溪筑十堰以灌田”,这是关于十堰地名的最早记载。由此可见,十堰因为在明朝筑十堰引溪水灌溉农田而得名。明嘉靖元年(1522年)续修的《湖广通志郧阳》录有明代韩弼诗《十堰春耕》:“布谷声中水满溪,南畴北陇把锄犁,劝农不费田官力,腰鼓一声人自齐”,生动地描绘了当时的十堰人民辛勤劳作的情景。其志记载的《郧阳十景》中有十堰春耕。

历史变迁

十堰市

十堰是人类的发祥地之―。据中国科学院等单位对郧县梅铺西寺沟口龙骨洞、郧西县神雾岭白龙洞猿人牙齿化石和郧县曲远河口古遗址中猿人头骨化石的考证,大约在距今 80~100 万年之前,就有人类在十堰这块土地上生息繁衍。相传黄帝时代,在汉水之南有彭、庸两个部落,属现在十堰市南三县 ( 竹山、竹溪、房县 ) 的地域。在郧阳设府建制前,十堰市所辖疆域之归属不定。大禹治水,划中国为九州,那时十堰属于雍、梁两州。到了商朝,大体也是如此。春秋时期,五霸竞相争斗,当时庸、彭、麇 ( 今郧县 ) 等国,先后败于楚国,那时十堰属于楚国疆域;战国时期,七雄互相征伐,十堰归属常有变化,故史有“朝秦暮楚”之说。古代古代十堰悠久历史,是中华民族的重要发祥地。十堰市在商属绞国、周属庸国;战国时属楚国;秦汉时属汉中郡长利县;东汉、魏时属锡县;唐、宋时属武当郡郧乡县;元代始设郧县。

十堰是中国古人类的发祥地之一。20世纪八十年代末,国家考古学者在郧县青曲的曲远河学堂梁子上发掘出了古人类颅骨化石,被国际古人类学者认定为直立人,并命名为“郧阳人”,距今100多万年。证明十堰地域为古人类的起源地。

夏朝十堰地域分属梁州和豫州。今郧县、郧西县、房县、竹山县、竹溪县等地域属梁州,丹江口属豫州。商朝十堰是古代方国的领地,先后有庸、彭、微等封国和部落方国在此生存。庸国中心在今竹山上庸北坝地区,彭国中心在今房县地域,微国中心在今张湾黄龙附近。西周十堰仍为古方国并存地,有庸、微、麇、

爱华网

爱华网