瓦・阿・苏霍姆林斯基(B・A・Cyxomjnhcknn,1918-1970),苏联著名教育实践家和教育理论家。苏霍姆林斯基从17岁即开始投身教育工作,直到逝世,在国内外享有盛誉。苏霍姆林斯基出生于乌克兰共和国一个农民家庭。1936至1939年就读于波尔塔瓦师范学院函授部,毕业后取得中学教师证书。1948年起至1970去世,苏霍姆林斯基担任家乡所在地的一所农村完全中学――巴甫雷什中学的校长。自1957年起,苏霍姆林斯基一直是俄罗斯联邦教育科学院通讯院士。1968年起任苏联教育科学院通讯院士。1969年苏霍姆林斯基获乌克兰社会主义加盟共和国功勋教师称号,并获两枚列宁勋章、1枚红星勋章、多枚乌申斯基和马卡连柯奖章等。

苏霍姆林斯基_苏霍姆林斯基 -个人概述

从事学校工作

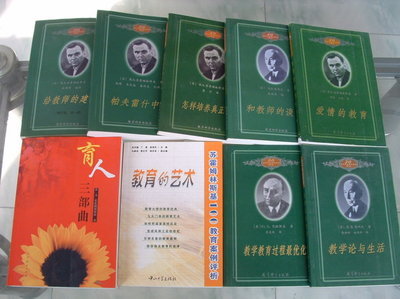

苏霍姆林斯基在从事学校实际工作的同时,进行了一系列教育理论问题的研究,写有《给教师的一百条建议》、《把整个心灵献给孩子》、《巴甫雷什中学》、《公民的诞生》、《失去的一天》等教育专著。

苏霍姆林斯基探讨了学生个性全面发展、在学校集体中和家庭中对学生进行共产主义教育、农村学校的教育与生产劳动相结合以及校内领导等问题。苏霍姆林斯基在著作中,宣传苏维埃人道主义教育学思想,他的著作富有生动的教育实例,在一些问题上有独到的见解。

苏霍姆林斯基写有教育专著和小册子40余本。主要的分别收入乌克兰基辅“苏维埃学校”出版社编选的《著作选集》(5卷本)和苏联教育科学院编的《教育著作选集》(3卷本)。其中《给教师的一百条建议》《把整个心灵献给孩子》(1969)《帕甫雷什中学》(1969)《和青年校长的谈话》(1973)《公民的诞生》(1974)等,已有中译本。

苏霍姆林斯基_苏霍姆林斯基 -职业生涯

苏霍姆林斯基

1918年,苏霍姆林斯基诞生在乌克兰基洛沃格勒一个贫民家庭。

1926年,入一所七年制的农村学校学习。

1933年毕业,翌年进入短期师资训练班。

1935年结业后便开始当小学教师。

1939年,在波尔塔瓦师范学院语言文学系接受函授教育,取得了中学教师的合格证书,并先后担任中学语文教师、教导主任。

1941年,苏联卫国战争开始后,他立即奔赴前线,受过重伤。伤愈后不能重上战场,被委任为一所中学的校长。家乡解放后回到当地,任区教育局长。

1947年,主动申请调回学校工作。

1948年开始担任帕夫雷什农村中学校长。

1970年逝世,享年52岁。

苏霍姆林斯基_苏霍姆林斯基 -个人荣誉

他生前是乌克兰共和国的功勋教师、原苏联教育科学院通讯院士,曾获得两枚列宁勋章、多枚乌申斯基和马卡连柯奖章,被人们称为“教育思想泰斗”。他的书被称为“活的教育学”、“学校生活的百科全书”,他所领导的帕夫雷什中学被列为世界上著名的实验学校之一。

苏霍姆林斯基_苏霍姆林斯基 -人物评价

著作

苏霍姆林斯基被人们称为“教育思想泰斗”。他的书被称为“活的教育学”“学校生活的百科全书”,他所领导的帕夫雷什中学被列为世界上著名的实验学校之一。

苏霍姆林斯基的教育经验与理论著作是一个庞大的体系。在他一生长期的教育实践中,既当校长,又当普通教师;既教课,又当班主任;既做具体工作,又搞科学研究。他是一位勤奋务实,笔耕不辍的杰出人物。这就使得他能从学校工作的不同侧面、不同角度、全面地观察、了解研究有关学校教育、教学和管理的各种现象和问题,避免理论与实践中的片面性,及时总结经验教训,将其提升到理性的高度,逐步形成自己较为完整的教育思想体系。他的著作是近几十年来罕见的先进教育经验宝库。

苏霍姆林斯是具有执著的教育信念和顽强的工作作风。自从1948年被任命为帕夫雷什中学校长后,他的教育才华就愈益明显地展示出来。到20世纪50年代中期以后,他已成为一名成熟的教育家,活跃在原苏联教育界。他的工作富有鲜明的独创性和革新精神,从不拘泥于传统的陋习,紧紧把握时代发展的脉博,如他敢公开指出:20世纪30年代苏共中央发动的对“儿童学的批判有过火之处,批判的结果是把孩子和洗澡水一起泼掉了”,从而导致原苏联20世纪30至40年代直至凯洛夫教育学的严重错误;又如,1955年以前的一段时间内,原苏联普通学校一度完全取消了劳动课,而他主持的帕夫雷什中学却从未间断过。不仅如此,学生毕业时,既领取毕业证书,还领取职业证书。

苏霍姆林斯基伟大、光辉的一生给后人的最大启示是,教育理论工作者应深入教育教学第一线,做深入细致研究工作际教育工作者除了搞好日常工作之外,也时刻不应忘记肩负的理研究的使命。真正的教育家是教育理论家与教育实践家的完美结合。

苏霍姆林斯基_苏霍姆林斯基 -教育实例

苏霍姆林斯基循循善诱收益成功

循循善诱

苏霍姆林斯基对小学生的教育,方法上灵活多样。苏霍姆林斯基把运用民间童话故事作为自己在学校教育的方法之一,并且收到了良好的效果。我们仅从他运用这一方法的众多教育实例中撷取其中的一个片断。

这是暑假后的一天,苏霍姆林斯基所带的三年级甲班准备去野营训练。考虑到所带东西较多,其中一个学生建议,两个人结成一对,有的东西可以合用,这样可以减轻旅途负担。建议受到班主任苏霍姆林斯基的赞扬,孩子们开始自由组合,呈现一片欢乐的场面。大家都有了对子,唯独平时自以为是而妄自尊大的学生安德烈卡没有对子,他在一边哭泣着。

苏霍姆林斯基把安德烈卡叫到一边,问明情况,知道是同学都不愿和他组合成对。这孩子委屈地认为,是同伴们嫉妒他。苏霍姆林斯基深知这个学生的天性,认为这是一个很好的教育时机,便直截了当地对安德烈卡说:“你要明白,安德烈卡,最困难的就是迫使自己去感觉。你迫使自己去感觉,那你就会以另一种目光看你的同学、去看人。如果你老是认为,你是最聪明的人、最有才能的人、最好的人,那么到头来你就会成一个最孤立的人……”

“但是,实际上我就是在解题上比谁都强,并比谁都快地背会诗歌……多少次您自己都说:“好样的,安德烈卡,安德烈卡学习了,现在就懂了……”我比谁都懂得多,这难道是我的错?”孩子哭得更伤心了。苏霍姆林斯基还能用什么语言再去解释呢?说教显然对这个孩子没有多大效果。他思索着如何对这位男孩子进行解释,才能让他懂得、认识并相信……

“安德烈卡,咱们找个荫凉的地方坐下,我给你讲一个故事,这个故事与我们这件事十分相似,愿意听吗?”安德烈卡点点头。他们来到大橡树的树荫下,坐在一条长凳上,苏霍姆林斯基讲了一个“菊花和葱头”的故事:

在一个农村老大娘的住处旁,长着一株菊花。菊花老是沾沾自喜:“你们瞧,我多美啊!在这地方我是最美的”,在菊花旁边长着一棵葱头,一颗普普通通的葱头。夏末,葱头熟了。绿色的茎叶蔫了,葱头散发出辛辣的气味。菊花扇动鼻子。“呸,你发出一股多难闻的味道呀!”它对邻居说到。“我真感到奇怪,人们干吗要种这种植物呢?想必是为了熏跳蚤……”

葱头没有作声,它把自己视为灰姑娘。这时,大娘从屋子里走出来朝菊花走去。菊花屏住了呼吸。她想:大娘马上就会说,她的花多美啊。菊花由于心满意足,已经感到有点飘飘然了。大娘走近菊花却弯腰拔起了葱头。大娘端详着葱头,惊呼了一声:“多好看的葱头啊!”菊花感到困惑了:“难道葱头会被认为是好看的吗?”听完了这个故事,安德烈卡眼泪已经干了,从这个故事中他好像悟出了一条道理:人各有所长,各有所用,不能自作聪明,看不起同学。他羞愧地低下了头,一言不发。

苏霍姆林斯基采用这种讲童话故事的方法,使小学生易于接受,并从类比中受到了应有的教育。这无疑是一个伟大的创造。

苏霍姆林斯基_苏霍姆林斯基 -教育思想

苏霍姆林斯基主要教育思想

培养学生

苏霍姆林斯基是前苏联教育家中通过理论与实践相结合的道路来发展教育科学的光辉典型。他的教改经验和他的教育思想是符合当代教育发展的一般要求的。他对教育事业的无私奉献精神,是他取得成功的力量源泉;他对理论问题的勤奋、求实的探索精神,使他获得了重大的理论建树。

一、提出要把全体学生培养成个性全面和谐发展的人

苏霍姆林斯基指出,社会主义教育的任务就是要培养“个性全面和谐发展的人”。所谓“个性全面和谐发展”,按照他的意见,即“意味着劳动与人在各类活动中的丰富精神的统一,意味着人在品行上以及同他人的相互关系上的道德纯洁,意味着体魄的完美、审美需求和趣味的丰富及社会和个人兴趣的多样”他指出:“在这个和谐中,没有可能,也没有必要规定什么是主要的,什么是次要的。我们只能说,全面发展的某些方面对于人的整个精神世界的影响可能比其他的方面大一些。”同时,“个性全面和谐发展”也不是意味着一个人可以不停地从一种职业转到另一种职业,而是指每一个人在精通自己所从事的专业的同时,还有兴趣和能力进入任何其他的知识领域。他说:“全面发展的思想是跟样样都做而又不求甚解是毫不相容的。”

苏霍姆林斯基认为,在学校中德育、智育、体育、美育和劳动教育都是重要的,没有第一、第二之分。他说:“在教育作用的完整的体系里,那怕只是忽略了其中的一个环节都会破坏这个有机的统一”。他强调道德面貌在每个人身上起着主导的作用。他认为“社会要求学校培养出来的人,不论他从事什么工作,都应该是一个道德高尚的人”。因此,学校中的任何工作都应当包含道德教育的意义,发挥德育的作用。他也强调智育的重要性,认为“无知的人对于社会来说是危险的,”“学校应当不让任何一个没有在智力方面受过训练的人进入生活。”他还非常重视劳动教育和美育,强调课外与校外教育的作用。他认为,如果不给学生提供足够的自由活动时间,要发展他们的兴趣、爱好和才能是办不到的,要培养全面和谐发展的人也是不可能的。合理的学习制度,课内外教学的有机结合,就使德、智、体、美和劳动教育融为一体,发展了学生学习的积极性、主动性和创造性,为他们升学就业打下良好的基础。

在实施“个性全面和谐发展”教育时,苏霍姆林斯基认为,必须使人的多种多样的才能、天赋、意向、兴趣和爱好等个性特点得到充分发挥。他强调说:我们的教育目标“就是让走向生活的每一个青年男女的才能得到最充分的发挥。”在苏霍姆林斯基看来,个性全面和谐发展是对每一个受教育者的共同要求;而各种才能、兴趣、爱好的充分发挥则因人而异,因此,他要求教师必须以关切而又深思熟虑的谨慎态度去对待每个孩子的优缺点,竭力设法把教学和教育工作安排得使每一个学生都能显示出他的天赋,找到他喜爱的活动,并在这方面成为能手。

总之,苏霍姆林斯基提出要把全体学生培养成个性全面和谐发展的人,既是“个性全面和谐发展”教育理论的出发点,又是它的归宿点。这一培养目标是以“全面发展”为主体,把“个性发展”、“和谐发展”与“全面发展”三者融合在一起,成为互相联系、互相渗透、互相促进的统一整体。

二、论证了道德教育的内容和方法

在苏霍姆林斯基“个性全面和谐发展”的理论中,道德教育居于主导的地位,他认为,从学校培养出来的人,不管他从事什么职业,都必须首先是一个有良好道德品质的人。

他首先提出了德育的主要内容和任务:

1.树立儿童坚定的共产主义道德信念。苏霍姆林斯基认为,道德信念是道德发展的最高目标,或者说是“对坚持真理、证明自己观点的正确性、并为此随时准备作出任何牺牲的一种热忱企望”。道德信念一旦形成,就成为个人心目中完全正确的真理,成为人的一种能动力量;反之,一个人如果缺乏坚定正确的道德信念,便没有正确的方向。他认为,共产主义信念,是激发儿童和青少年不断产生崇高的、纯洁的、美好的愿望的源泉。如果学生能从内心真正认识到共产主义信念的崇高目的,那么,他就会为社会的利益而投身于生活。

2.培养儿童丰富的爱祖国、爱人民的道德情感。苏霍姆林斯基认为,道德情感乃是“道德信念、原则性和精神力量的核心和血肉;没有情感,道德就会变成枯燥无味的空话,只能培养伪君子”。在他看来,学校应由浅入深,由近及远,培养学生的道德情感。例如,先教育学生热爱自己的母亲,了解和体贴母亲的忧伤和难处,力所能及地分担母亲的家务琐事;由此扩而广之,为爷爷、奶奶、父亲、兄长、弟妹献出爱心,付出爱行;再扩而广之,为家乡献出爱心,付出辛劳,作出贡献。继续扩而广之,为家乡父老乡亲,尤其是孤老病残乡亲,献出爱心,施以善行。再下一步,为素不相识的路遇同胞,献出爱心,做出善举,等等。苏霍姆林斯基断言,如果一个孩子连自己的母亲都不爱,他会爱自己的祖国吗?爱出于奉献,奉献中生出情感美。

3.培养儿童良好的道德习惯。按照苏霍姆林斯基的意见,道德具有继承性,并且存在着全人类的基本道德准则。在人的个性形成中,童年是一个关键时期。因此必须从幼年开始,就对儿童进行道德教育,使他们逐步地理解社会道德的基本准则,进而养成良好的道德习惯。苏霍姆林斯基尤其强调把“同情人、关心人”视为奠基性品质,他认为,孩子在童年时期对人的苦难、不幸、烦恼和孤单特别敏感,此时培养他们这方面的品质最为有效。他也认为,热爱劳动,热爱劳动成果,热爱劳动者,对儿童也是极为重要的品德。苏霍姆林斯基确信:如果儿童懂得为别人的幸福和欢乐而付出劳动,并为此而流了汗,那么他的心就会变得善良、敏感和温柔。与此相反,如果一个儿童在童年期并没有形成上述良好的道德习惯的话,那么,所造成的损失将是无法弥补的。

苏霍姆林斯基

在对儿童进行道德教育时,苏霍姆林斯基认为应该遵循以下途径和方法:

1.通过积极的实践活动,形成儿童良好的道德品质。苏霍姆林斯基指出,要在儿童身上去掉某种不良的行为,养成某种好的品德,仅靠阻止、警告是远远不够的,还必须在教育的引导下,让儿童自己去积极实践,走上正确的道路,相信自己有克服困难的力量。他断言:儿童良好的道德品质,只有依靠他们自身的努力实践,才能形成和巩固;他们做的好事越多,给坏事的可乘之机也就越少。

2.坚持正面教育,使优良品质在儿童身上占支配地位。苏霍姆林斯基认为,在任何一个儿童道德品质的形成过程中,都存在积极因素和消极因素的斗争。因此,在教育儿童,特别是缺点,错误较多的学生时,必须坚持正面教育,充分调动起儿童的积极因素,使优良品质在他们身上占支配地位,这样才能唤起儿童对美好事物的向往,帮助他们树立积极上进的信心,养成自我教育、自我管理的能力,为进一步接受教育和不断克服消极因素创造条件。

3.抓好集体教育,充分发挥学生集体的教育作用。苏霍姆林斯基认为,外部环境是儿童精神生活的决定性因素。学生的生活环境就是学校集体和班级集体。这个集体是学生成长的“土壤”,对学生的意识倾向、信念、理想、兴趣和能力等个性特点的形成具有巨大的作用。他说:“集体活动中先进的社会思想展现得越清楚,作为社会小细胞的集体的作用越大,那么它的教育力量也就越大。”因此,教育者应有目的、有计划的组织和培养学生的健全的集体,通过集体组织的各种有教育意义的活动,并建立合理的交往,寓教育于教学、社会活动和学生的集体活动中。

4.多宽恕、少惩罚,惩罚须以教育为基础。按照苏霍姆林斯基的意见,惩罚是一种特别刺激人和危险的方法,在使用惩罚时,很多教师容易犯错误。所以,他认张只要儿童不是故意作恶,一般都不应给以惩罚。苏霍姆林斯基认为,在这种情况下,宽恕才能触及儿童自尊心最敏感的部分,使儿童产生出一种要求改进错误的意愿和积极性。他说:“不要急于处分学生,要好好想一想,是什么促使他犯这样或那样的错误的;要设身处地为孩子们想一想,那么就可相信他们会通过自身的努力来改进错误的。”

苏霍姆林斯基论教学的切入点

苏霍姆林斯基的著作中既有关于教学基本理论的论述,又有各个教学环节的体经验介绍和建议,基本上构成了一套较完整的教学论。他从智育的基本任务出发,要求正确解决教学过程中的两对矛盾,即教学―教育、教学―发展,要求在促进矛盾的辩证统一过程中,完成目的,实现和谐发展的总任务。

关于教学―教育的统一。他提出了教育性教学(或教学的教育性)原则,指出这一原则不仅要求世界观教育、道德教育也必须在科学知识的教学过程中来进行。反对把教育看成与学习和教养相隔绝的东西。

教育

苏霍姆林斯基说:“训练和教养能够形成各种世界观吗?考虑一个人在教学过程所见到、所理解、所思考的东西,能够对他的心灵实施教育吗?”可见,他是教学、教育和教养的统一论著。

关于教学―发展的统一。首先苏霍姆林斯基强调师生通过教学有效地传授和获取知识认为只有掌握知识的人才是一个真正幸福的人。其次,他坚决反对那种只给知识,不重视发展智力的教学。

关于“两套教学大纲”的论述。在苏霍姆林斯基看来,教师在教学过程中要忠实执行国家制订的教学大纲,但不能过于机械,心目中同时装有“第二大纲”,借以指导学生课外阅读,开阔视野,以培养学生的自学能力。

因此,苏霍姆林斯基要求教师要精通自己所教的学科,吃透教材,并指出:一位优秀教师懂得东西应比“大纲”规定的内容多许多倍,课程对他来说只不过是这门学科的起码知识。教师高深的学识是吸引学生热爱学习,获取知识的必要条件。

爱华网

爱华网