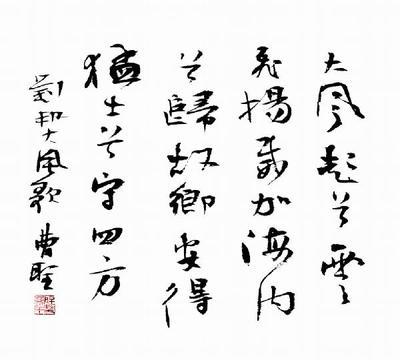

文,刘久歌

文,刘久歌

我出生在一个尘土飞扬的傍晚,那时狂风大作,无数枯枝落叶被卷上暗黄暗黄的天穹,它们像是离弦的箭争先恐后地飞向天顶的漩涡。这个时候,我便带着哇哇声看见了灰暗房屋里明亮的火光。鬼子也是这个时候进村的,他们半弓着腰,缓慢地前进。他们像是正在猎食的狼群,小心翼翼,生怕惊吓走猎物。在未来的日子里,我自认为是不详之物,由于我生不逢时的缘故,母亲未能来得及逃走。为此,她挨了一刀,那一刀深深的扎进她刚生完我空荡荡的腹部,然后我被摔在地上一直滚到床底下。鬼子走时,把我家里唯一一床棉被从我血淋淋的母亲身上拿走。母亲疼痛得已感觉不到冷,但又像被冻得一样颤颤地发抖,她就这样在秋末的寒冷里悄然断了声息。

父亲从地里回来望见风平息后阴沉的天空,有几许不详的预感,村里遍地落叶,水沟上漂着的落叶把整个水面严严实实的盖住。深秋里残留在树枝上的叶子本就弱不禁风,狂风肆虐后更证明了它们多么不堪一击。父亲加急脚步,走在被覆盖的泥土之上,留下簌簌的声音,和被脚步带起来的碎小叶片。父亲在我轻微哭声中踏进屋,那一刻,他睁大眼睛死死地瞪着躺在床上的母亲,献血浸透了灰色床单,从床单的边沿不停地溢出一滴滴鲜红的血水,在灯火下显得无比晶莹剔透,令父亲心惊胆寒。父亲把我抱起来藏到温热的怀里,然后蹲在地上痛哭不止。地上的血水和泪水化成一片,父亲在泪水与血水的交错中滋生出深深的仇恨。父亲在仇恨的灌溉中,不乏余力,在漆黑如墨的庄稼地里挖出了一个坑。父亲用那条被血浸透的睡布把母亲严严实实的裹着放入坑里。然后把结婚时送给母亲作聘礼的,那唯一没有缺口的青色花碗留在了坟坑里。

天微凉,东方的东方泛着黯淡白光,一人在阴暗中偷偷摸摸地进了村,刚好碰见回来的父亲。那人慌忙的躲起来,等到父亲快到家门口时,那人才压着凄婉声喊:

“孙大哥――”(文章阅读网:www.www.AihuAu.com.net )

父亲无力地转过头,见闫三跑过来。闫三知道母亲惨遭毒手后哭着说:

“村里人都跑走藏起来了,可怜的嫂子啊!”父亲抑制住哭声,走到床边:

“可怜了这娃啊 !刚出生就没了母亲。没奶水吃恐怕要魂追他母亲而去”

闫三抹着眼泪安慰父亲说:

“孙哥,这孩子一定是个强苗子,大难不死必有后福。”

话罢,坐在暗色的屋里,只能看见两尊雕塑般丝毫不动的身影。天幕渐渐亮了起来,从遥远的地方传来一声单调的鸡鸣划破天际,父亲紧紧扣住床沿的手上,青筋像波浪一样涌起迟迟不肯下去。他垂着头不知是闭着眼还是看着脚下暗黑色的血迹。

十一月份的早晨,日头又一次违约,阴沉的天空如临死之人灰白的脸。寥寥几只飞鸟化成几个黑点在天幕下缓缓移动,飘过光秃秃的树梢,飘过袅袅青烟,飘过沉寂了一夜,苍凉的江淮大地。

我躺那张血迹未干的床上,熟睡着。

爱华网

爱华网