原生态,一个新生的文化名词,最近广泛的流传在各种媒体之间。它可以定义为:没有被特殊雕琢,存在于民间原始的、散发着乡土气息的表演形态,它包含着原生态唱法、原生态舞蹈、原生态歌手、原生态大写意山水画等新说法。它借用了生态学科之“生态概念”。从“原生态”一词由发明到流行、乃至成为大众想象的非物质文化的代名词,这一生产过程可以发现,原生态实际上是一个大众文化的符号,它是一种逐渐被人们遗忘或者抛弃民俗文化。

原生态歌手“原生态”这个词是从自然科学上借鉴而来的。生态是生物和环境之间相互影响的一种生存发展状态,原生态是一切在自然状况下生存下来的东西。例如原生态民歌就是老百姓很自然地表达出的东西,而把很多民歌进行改编等则是原生态状况的变异,属于非原生态。

原生态_原生态 -简介

民俗文化

原生态实际上是被人们遗忘或抛弃的民俗文化

原生态,一个新生的文化名词,最近广泛的流传在各种媒体之间。它可以定义为:

没有被特殊雕琢,存在于民间原始的、散发着乡土气息的表演形态,它借用了生态学科之“生态概念”。从“原生态”一词由发明到流行、乃至成为大众想象的非物质文化的代名词,这一生产过程可以发现,原生态实际上是一个大众文化的符号,它是一种逐渐被人们遗忘或者抛弃民俗文化。

原生态艺术活动在民间已经发展很久了

其实原生态艺术活动在民间已经发展许久了,因其质朴自然,而显得清新、真实。原生态作为一种新生事物,最近一两年似4月的和风细雨慢慢的滋润着中国大地。

原生态最早是出现在对张艺谋《印象・刘三姐》的评价上。那个时候,张艺谋以桂林的真山真水为舞台,让当地的农民尽情欢歌漫舞,模糊的原生态艺术表演就这样被人们所发现。杨丽萍和她的《云南印象》则把原生态表演发扬光大――云南的当地人用他们日常生活中的舞蹈以原始性的风姿,挤进了电视和荧屏,和千家万户见面了。从那时起,原生态才正式发芽了。而央视“春晚”阿宝的出现,算真正使“原生态”有了正式的名分,结出了褒贬不一的酸甜苦涩的果实。原来被一些所谓的专家所不齿的“下里巴人”散发出了强大的魅力!纯朴的吟诵以一种朴实艺术的新形态走向了舞台,逐渐被人们所接受。

原生态唱法真正的列入了艺术的行列

而在“第十二届CCTV全国青年歌手电视大奖赛”中,原生态唱法又被给予了和美声、通俗、民族唱法并列的位置,真正的列入了艺术的行列。也许,这株新型的野花将成为一门艺术领域的新星,从此将走入大家的音乐,走进千家万户。

民歌

民间流传的“原汁原味”的民间歌唱乐形式

原生态民歌,顾名思义,就是我国各族人民在生产生活实践中创造的、在民间广泛流传的“原汁原味”的民间歌唱音乐形式,它们是中华民族“口头非物质文化遗产”的重要部分。

原生态歌曲是保存自己独特风俗的歌曲

原生态歌曲,原生态歌曲是一种结合民间艺术、民俗,未经过商业化、有自己独特文化、保存自己独特风俗的歌曲,乡土味十足,未经过任何修饰。

民歌是各族人民智慧的结晶

民歌是各族人民智慧的结晶,是各个历史时期人民生活的生动写照。这些歌曲直接产生于民间,并长期流传在农人、船夫、赶脚人、牧羊汉以及广大的妇女中间,反映着时代生活的方方面面,可以说是各个历史时期人民生活的生动画卷。这些歌由大众口头创作,并在流传中不断地得到丰富和发展,歌词越加精炼,曲调渐臻完美,具有很高的艺术价值。民歌的语言生动传神,它并不是将简简单单的生活语言直接拿来,而是也讲究韵律,讲究比兴等传统的诗歌手法,源于生活而高于生活,是百姓的杰作,是大众语言的精华。

民歌的种类极为丰富

我国民歌的种类极为丰富,主要有内蒙古的长、短调牧歌,河套及周边地区的漫翰调、爬山调,陕北和山西西北部的山曲、信天游,甘、青、宁地区的花儿,新疆的十二木卡姆,陕南、川北的姐儿歌、茅山歌,江浙一带的吴歌,赣、闽、粤交汇地区的客家山歌,云、贵、川交界的晨歌、大定山歌、弥渡山歌,藏族聚居区的鲁体、谐体民歌,以及其他各民族的山歌等。

“原生态”这个词是从自然科学借鉴而来

据专家介绍,“原生态”这个词是从自然科学上借鉴而来的。生态是生物和环境之间相互影响的一种生存发展状态,原生态是一切在自然状况下生存下来的东西。原生态民歌是老百姓很自然地表达出的东西,而把很多民歌进行改编等则是原生态状况的变异,属于非原生态。

原生态唱法只是区别于学院派民歌唱法的一种说法,学院派民歌唱法大多吸收了一些西洋唱法,原生态唱法却是一种原始的未加工过的唱法。”作为评委,他认为为原生态唱法组选手打分除了硬性地从音准和音色上衡量,还应该留意选手是否更能把握本民族风格。

原生态_原生态 -概念演化

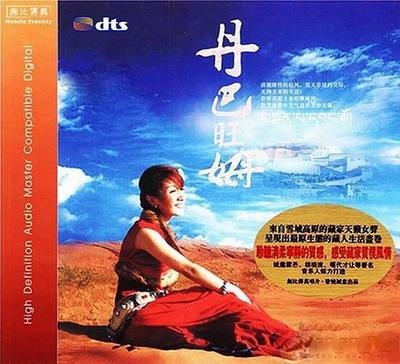

原生态唱片人们对“原生态”这个概念由陌生到熟识,似乎什么东西只要沾上“原生态”就是好的、贵的。而对于什么是原生态,怎样判断原生态之类的问题却少有人问津。据专家介绍,“原生态”这个词是从自然科学上借鉴而来的,生态是生物和环境之间相互影响的一种生存发展状态,原生态是一切在自然状况下生存下来的东西。有关原生态的定义,其基本演化轨迹是:该词是从自然科学中“生态”一词延伸出的,即是在生态学研究的启发下,把在自然状态下保留下来的环境、生物、人和文化所组成的完整的生态性的链条叫做原生态。自然科学是严谨的,十分重视概念的界定,而由自然科学引入人文科学又演化出的“原生态”却不具有科学、规范的界定,即什么是原生态、判断是否为原生态的标准,从来都是模糊的。因此国外学者极少使用“原生态”一词,与之相对的中国的“原生态热”也可以看出中国人重实用不重逻辑界定的思维特征。

原生态_原生态 -文化背景

西方人虽然不太使用“原生态”,却对生态批评较为热衷。“生态批评”也称“文学与环境研究”,是西方最新出现的一种批评潮流。它于2O世纪7O-8O年代在美英初露端倪,从9O年代至今发展迅速。国内也从本世纪出开始了“生态美学”、“文艺生态学”、“生态文艺学”等课题的研究。有关“原生态”的使用,上世纪八十年代以前很少有人使用,到了九十年代中期使用频率增长迅速,可见,使用“原生态”与西方对环境保护的重视和生态批评的影响是有着必然联系的。

进入2O世纪中期,地球自然生态和人类精神生态呈现出重重危机,引发了西方思想领域的反思与自省,环境保护运动和生态批评被作为拯救地球和人类自身的途径在全球不断掀起“生态浪潮”。中国自七十年代末改革开放以来,经济社会得到了长足的发展,而新的问题也开始浮现,环境破坏严重、自然资源减少、本土文化遭遇西方强势文化的入侵、城乡民族之间矛盾凸显? 尤其是工业化时代人的“异化”这一马克思在一百多年前提出的严酷现实,不但未得到改变,反而有愈演愈烈之势。“原生态”现象正是在这种历史文化背景中出现的。

原生态_原生态 -出现原因

原生态的藏民

总的来看,“原生态”现象出现的原因有以下几点:

1.环境破坏、物种消亡、气候恶化,人与自然的矛盾使人们开始关注自然保护环境,一种可持续发展、保持生态的理念在现代人心里形成;

2.现代人对自身“异化”状态的恐惧导致关注自然与人性的联系,研究具有原始意味和生存状态的人类文化现象,希望为现代人的困境提供启示并找到出路;

3.生态学的发展,生态文化、生态美学的研究都为“原生态”现象奠定了理论基础;

4.出于利益目的。商家的炒作、偷换概念,艺术家为夺人耳目套用原始艺术或民间艺术形式,都在客观上使“原生态”的影响扩大。

而使用的泛化必然带来一些消极影响,一是普通群众对“原生态”的认识更加模糊;二是专家学者各执一词,不在同一层面上讨论,实际意义不大;三是以上两点消极影响使得“原生态”现象产生的初衷难以实现,就是说虽然影响扩大了。钱赚得多了,保护、研究的目的难以达到,解决人类自身困境的要旨不能实现也是惘然。因此,澄清“原生态”和“原生态现象”是十分必要的。

原生态_原生态 -观念辨析

云南印象

说起《云南印象》,在中国大地上已是路人皆知的话题。虽有许多人还未曾目睹其尊容,就其形成的强烈冲击和媒体报道,也足以证明杨丽萍编导的《云南印象》原生态舞蹈的巨大成功。这是一种偶然?还是一种必然?抑或是不可思议?杨丽萍《云南印象》没有刻意在作品中拔高大而空洞的主题,“太阳”、“土地”、“火祭”、“雪山”、“天国”等每一个名词都让人感觉到真实,又富于诗意,用最质朴的、最原始的又最艺术化的动作来传达一种生命的信息、一种生命的情调、一种生命的本真昂然绽放的激情。同时,《云南印象》中舞者的步伐、手位都无法用规范来言说,都是那样的整齐,那样形神兼备,心口一致,心灵与肉体合二为一,感受到的只有心灵的撞击与舞蹈艺术的“原生态”之美。然而,真正到云南考察观光过的专家、旅客从当地感受却又是另一番结果,那里虽然拥有旖旎的自然风光但是物质生活匮乏,民风淳朴但是缺少现代文明的滋养。同舞台上那壮美的场面、激情的表演相比不可同日而语。为什么会这样,究竟真实生活中的和艺术世界里的哪一个才是真正的原生态呢?这里所说的艺术形式上的原生态和现实世界中的原生态并不在同一个意义层面上。

现实世界里的原生态是指那些保留了原初形态的系统的可循环的自然环境,或是具有一定稳定性的相对封闭对立的人文社会环境。比如说一个相对完整的生态保护区,它拥有完整的生物群落和食物链,物质消耗也基本在自身环境中完成,如果没有外界环境的干扰,它可以保持较长时间的稳定形态,保持物种、资源、生物链的平衡。相对于自然环境里的原生态,人类社会的原生态较为复杂。因为它不但有物质形态层面的特征,还涉及精神层面。比如说一个原始部落,它有自己活动的区域范围,有自己的社会组织制度,有自己的生产交换,有确认自己身份(包括个体和族群)的精神制度和信仰等。总之,无论是自然原生态还是人文原生态,它们存在于身边却又远离的,是一种活的、运动着的完整体系,绝不是某一个唯美的片段,或者一厢情愿的纯洁。那么,如《印象刘三姐》、《云南印象》、《山丹丹花开红艳艳》这种标榜“原生态”旗号的艺术形式能否称得上是“原生态”呢。一些专家认为,这些所谓的“原生态”更多的是一种吸引观众借而抬高身价的策略,说白了就是一种炒作。诚然,不能否认在这些鼓吹着“原生态”的舞台后面确实存在着商业运作的操纵,也应看到,像民歌、原始舞蹈这类具有“原生态”性质的艺术,在离开其赖以生存的土壤来到舞台之后,就不同于它在现实世界中的意义了。既然如此,是否就说明只有活生生的存在于现实里的才叫原生态,一经提炼、包装、舞台化就不能算是原生态了呢?这样说也过于绝对化了。因为“原生态”本身就不是一个严格界定的范畴,用以判断原生态的标准就不是统一的,那么原生态的形态也就难以用类型化的方法衡量。或许,象《云南印象》这样的运用现代舞台手段的大型歌舞无论从场面上、演员选择上、目的上都不同于现实西南部族的节庆歌舞,但它们所反应的称之为“原始”的少数民族部落对待自然的态度,对待生命的态度和从表演中进发出的那种生命力的激情却又如此的吻合。需要清楚的是,人类的艺术形式.一经定义为某种艺术,就有了类型化痕迹,而真正活生生的原生态的艺术是存活在完整的原生态体系里的。把它分割、提炼、转化而成舞台艺术,本身就具有标本化的意义了。因此.可以说这种具有原生态特征的舞台艺术同样是原生态的,可以姑且称之为“原生态艺术模型”。譬如陕北民歌是原生态的,阿宝的演绎方式就可以称之为原生态陕北民歌艺术模型。

虽然说《云南印象》这种舞台艺术具有原生态特征,但并不是承认所有标榜“原生态”的表演都是原生态的,将那些打着“原生态”幌子的欺骗观众的纯盈利性炒作剔除出观众的视野就是批评家的责任了。

原生态_原生态 -价值判断

藏族原生态歌舞乐

明白了存在于周围的“原生态”分为现实性的和艺术性的,再来分析一下“原生态”的价值何在。现实中的“原生态”可以分为自然和人文两类,它们更多是具有科研性质的活化石,是用以研究、解释人类文化及自然环境多样化的样本。虽然工业化已成为现今全球共同发展的趋势,并不证明就是唯一正确的人类发展途径。而它给人类带来相对丰富的物质的同时也带来了资源危机,民族危机和精神危机。此时,被认为落后的所剩无几的少数民族原始部落,它们对待自然的态度,对人与人、人与环境之间关系的认识,或许能提供新的视野和解决自身困境的启示。对此,生态文化研究者们已经迈出了第一部,他们的研究对人们的认识是具有颠覆性的。“初民文化的确趋向于与他们的生存环境和谐共存。尽管原始民族也要改造环境,从自然中获取资源,但很明显,他们中间存在着一种长期的模式,能够相对稳定的建立起人口与自然群落之间的平衡关系。”“部落文化是一种稳定的、令人满意、生态健全的存在,而不是荒凉、贫困、龌龊与短命的存在”,“是一种人类历史上最成功与最持久的适应方式”,近年来,中国生态文化学者在对中国少数民族文化进行生态研究方面也取得了一定成果。他们认为.中国少数民族生态文化研究的价值:

首先,给农耕经济文化先进论、工业经济文化先进论和单线进化论(狩猎-畜牧-农耕-工业)提供一些“伪证”的材料。其次,提醒人们在少数民族地区推进现代化的时候对于生态环境与传统文化的内在联系、经济与文化的内在关联以及文化自身的逻辑给予更多的关注。再次,为生态人类学或生态民族学的研究提供一些资料和思路。“如果人们能抛弃汉族农耕经济中心主义和西方工业经济中心主义的价值观,忘却“狩猎-畜牧-农耕-工业”单线进化论,不带偏见的融入少数民族那看似简单甚至原始的文化之中,用心去体悟他们是如何与自然和谐相处、如何关爱那被所谓“文明”视为异己力量的自然,则会发现,中国少数民族传统文化具有其内在的合理性和自身的演化逻辑,并具有农耕文化和工业文化所无法取代的优越性。”至于艺术上的“原生态”则更多是带有标本性质的可供人们认识和接受的文化载体。其价值更多体现在它是一种策略和手段。说“原生态”是一种策略和手段,因为人们鼓吹“原生态”是带有明显目的性的,即是一方面希望借助现代传媒和广告效应,唤起人们对原生态价值的重视和原生态的保护意识;另一方面,也是艺术家或商人寻找创作灵感和收益的突破口。

然而,有专家提出质疑:作为非物质文化遗产,原生态歌舞极易失传,对其进行抢救性保护,追在眉睫,而这种挖掘还必须依赖市场和商业的支撑;但这种草根艺术一旦被票房控制,质朴纯真的原生状态便会荡然无存。另一方面,维系原生态文化的前提,就是维持它赖以生民的民族(地域)的自然与文化空间,而这势必跟原住民走向现代化的生活渴望发生激烈冲突。有代表性的还是《云南印象》所引发的“杨丽萍悖论”,它来自杨丽萍《云南印象》的启示。这个歌舞集首次展示了原生态文化的强大魅力,但它被开发出来之后,必将失去原生活力,退化成僵死的橱窗标本。一个著名的前车之鉴,就是云南西双版纳的傣族歌舞。它是8O年代的原生态品种.但经过2O多年的旅游开发,已被市场之手打造得面目全非,沦为商业艳俗文化的反面样板。怎样能既让人们认识、欣赏原生态艺术,又不破坏这些原生态艺术赖以生存和发展的原生态体系.这是现今需要深入思考的问题。

原生态_原生态 -原生态目的

原生态的环境是天然的,在没有

原生态_原生态 -舞蹈

具有“文化源头”意义的民间舞蹈

所谓原生态舞蹈,应当是古代先民们“歌之不足,手之舞之、足之蹈之”而产生的,是较少受到“现代化”侵入的具有“文化源头”意义的民间舞蹈。原生态舞蹈是广场的而不是剧场的

一般认为,原生态舞蹈是广场的而不是剧场的,是自娱自乐的而不是表演性质的,是参与的而不是观赏的,是随机的而不是规范的,是省力的而不是刻意的,是传承的而不是创编的。原生态舞蹈是由普通民众在民俗仪式或民俗活动中传承的民间舞蹈。

原生态舞蹈精神和文化内涵

从民族学、民俗学、和文化心理学的角度去把握,我们会发现原生态舞蹈有以下一些精神和文化内涵:以图腾符号为神圣力量的崇拜性;以生命本体为主题的仪式性;以人与自然和谐相处的主题性;以民间生活为基调的大众性。每一个舞蹈不一定完全包含,但都与其中一个或几个内容有关。

图腾崇拜性舞蹈源于人们对神灵的崇拜

以图腾符号为神圣力量的崇拜性。图腾是原始氏族和部落群体的标记和象征,图腾文化作为形成民族文化心理深层结构的原始积淀层,具有民族文化之元、民族灵魂之源与人性之本真的元初意义。原生态舞蹈就是表现图腾崇拜或本身即以某种作为图腾符号的动物动作为舞蹈动作,使其获得群体认同的标记性,满足和实现社会性集体意识和归属心理。例如,龙舞与汉族人民对龙的图腾崇拜是分不开的。而少数民族中对铜鼓的崇拜、对竹的崇拜,许多民族的傩仪傩舞中对天地神灵的崇拜,是原生态舞蹈中一个重要的元素。图腾崇拜性舞蹈,源于人们对神灵的崇拜和祖先信仰的需要。

仪式舞蹈在原生态舞蹈中占有重要位置

以生命本体为主题的仪式性。仪式是人们的行为方式,仪式舞蹈在原生态舞蹈中占有重要位置。仪式舞蹈产生于对超自然神灵的敬畏和依赖。在原始社会,原始宗教、图腾崇拜、巫术祭祀等活动都离不开舞蹈。仪式舞蹈在行为上可以分为两种,一种是膜拜行为,一种是模仿行为。无论是对神灵的膜拜还是以神灵依附及装神扮鬼,目的都是为了借助神灵的力量来实现驱邪纳吉,反映了他们对生命的追求和生活的向往,寄托着人们对美好未来的愿望。

人与自然和谐相处的主题性

以人与自然和谐相处的主题性。中国是一个传统的农耕社会,在人与自然的关系上,占主导地位的思想是“天人合一”。这种观念反映在原始文化心理中,就是对大自然的敬畏与对自然秩序的服从,并在此基础上达到人与自然和谐相处。“天”的初始含义为“神”,人只能消极被动地顺从。人们后来认为天即自然,是指大自然及自然界的演化规律。“天人合一”就是人与大自然的和谐统一。表现在原生态舞蹈中,就是反映人们祈天祷地、求取风调雨顺的各种仪式舞蹈,而具有原生态性质的民族民间舞蹈,也含有大量类似内容。

民间生活为基调的大众性

以民间生活为基调的大众性。原生态舞蹈是作为人类活动的内容存在于民众之中的,是民间生活与生产活动的一个部分,是以民间生活为基调,以大众审美为旨趣的民间舞蹈艺术。生产活动是人类最基本的活动,以人类体力活动形式为基本表现形式,形成反映劳动活动的原生态舞蹈,同时表现出劳动中自然流露的美好感情。贵州省黔西南布依族苗族自治州州的苗族板凳舞、彝族“阿妹戚托”等便是这种源于生产生活的舞蹈。

原生态_原生态 -写意山水

原生态大写意山水画是现时代山水画发展过程中产生的一个新的画派,是著名书画家、书画理论家杨牧青所倡导的一个新的山水画风,它以粗犷、豪放为其情调,以干笔、枯笔为其基调,在遵循传统的山水画构图原理下以层层积染之法,形成“勾擦大胆、点面隐约、迹简意深、设色简略、墨彩交融、夸张巧拙”鲜明风格,以体现生命的原初意义,给人以心灵上的震撼。附:《原生态大写意山水画创作与技法简述》

原生态_原生态 -生态保护

“原生态”本意是指生物和环境之间相和谐

(一)当人们像发现新大陆一样重新认识到原生态民歌的艺术魅力时,无不为在现代工业社会中自己对本民族传统文化的日益麻木而愕然。在日益现代化的大都市中,在商品社会时尚文化的冲击下,我们距离原生态民歌越来越远了。生活在这个时代的人们,很难有机会领略纯正民间歌谣的韵味,更无法真正体验独具审美特征的原生态民歌充满质朴个性的文化传统及其丰富内涵,因而势必形成群体价值取向的偏差。“原生态”本意是指生物和环境之间相互影响的一种生存发展状态,原生态是一切在自然状况下生存下来的东西。原生态民歌是人类发展历程中一种民间原始文化的记载,是民族“口头与非物质文化遗产”的重要组成部分,具有丰厚饱满的文化内涵,它和历史文物一样具有很高的研究价值。而作为非物质文化遗存,原生态民歌失传最快,保存更困难,应该优先得到保护。但现实却恰恰相反,在对文物遗存的保护中,原生态民歌总是被遗忘的对象。

随着生产与生活方式的改变、汉语普通话的推行、流行文化的冲击,原生态民歌赖以生存的文化生态受到破坏,一些传统民歌失去了演唱环境。一些民歌的功能丧失了,附着在这一功能上的文化也随之萎缩。今天,民歌受到外来文化冲击是历史的必然,但民歌的消亡对中华民族来说,却是不可挽回的巨大损失。随着老歌手相继去世,不少优美动听的民歌也随之而去。一个民间艺人的消失,往往就是一个民歌博物馆的消失。由于缺乏明确的教育思想引导,中小学音乐教育没有坚持教唱原生态民歌,造成很多孩子不会唱本民族的民歌。而以传承和传播音乐文化为己任的专业教学领域,在经历了“文革”时期对民间音乐的全盘否定,以及港台歌曲对原生态民歌的强烈冲击后,原生态民间音乐教学渐渐被边缘化了,民歌、戏曲、曲艺课程越开越少,甚至被无端砍掉。专业院校少有可供学习和参考的音像资料,去民间采风没有经费支持,充斥音像店的民族声乐作品,大多是西洋或流行唱法演唱的创作歌曲和五花八门的民歌新唱。很多学民族唱法的歌手追求媒体一夜出名,只是模仿已成名的大牌歌手,从不去认真学习民间传统风格和技术,因而民族声乐学生民族艺术营养严重不足。

传统原生态民歌具有单一的地域色彩

(二)在没有任何媒体宣传造势的情况下,一张将西部民歌木卡姆的旋律融入简单上口的流行元素创作而成的唱片的畅销,使一些唱片公司发现了对民歌进行风格化再包装的商机,纷纷将触角深入传统原生态民歌,挖掘民族音乐的时代审美内涵,用市场化的方式推动原生态民歌跟随时代的步伐向前发展。商业利益与社会需求相结合的强大推力,使流行音乐领域出现了传统音乐题材和风格复归的强劲趋势,一些专业音乐工作者开始以民间传统音乐为素材,大量写作“民族、古典、流行音乐语言三位一体”的“民歌翻唱”或民乐改编式的作品。这种所谓的“新民乐”,不同于传统原生态民歌单一的地域色彩,而是从民族民间的歌谣中汲取灵感,并大量借鉴了欧美爵士、蓝调、说唱乐等特点。在经历了20世纪城市文化中民族音乐的低迷之后,“新民乐”演唱会出现了少见的火爆场面。“新民乐”的兴起,作为“乐失而求诸野”的特殊音乐文化现象,表明了国人力图摆脱文化价值“中心”论的偏颇,追求传统文化价值复归的趋势。“新民乐”对原生态民族音乐元素的吸收与改造,不失为对民族音乐进行创新的一种有益尝试。然而,长期以来由于专业音乐人采用大量民歌素材,创作了许多具有较广泛影响的优秀的民族风格音乐作品,于是人们误以为专业化创作才是民歌发展的成功之路,只有糅进现代音乐元素才是民歌走向世界的唯一出路。更有甚者,近年一些民歌节的组织者在“创新”的旗号下,仅仅从票房价值和经济效益出发,将民歌的外延无限扩大,随意捕捉几个题目,请几个洋人和大腕,演唱一些似是而非的歌曲,把一个名为“民歌节”的艺术活动,彻底变成了商业化炒作。

诚然,传统应当是变化发展的活的生命体。作为我们民族的非物质文化形式,民歌必然要随着时代的发展而变化,积极有益的探索尝试理当得到鼓励。然而,创新必须对原生态民歌有深刻的了解,对民族音乐艺术的发展有真切的关怀。民歌创新与发展,绝对不能以丢掉民族艺术的个性特色、颠覆传统艺术、迷失文化精神为代价。从乡村民歌向城市民歌的转变,历来是民歌流布的必然趋势。然而都市民歌的继续发展,必须不断从原生态民歌中汲取丰富的营养,这是城市民歌避免走向衰落的唯一出路。专业音乐工作者民族风格歌曲的创作,对于中国民歌的发展做出了历史性的贡献,无疑仍将是维系原生态民歌与现代社会生活的一条重要的纽带,是中国民歌创新与发展的重要途径之一。而那些以出格为己任,视怪异为创新的“民歌”创作,决非中国民歌发展的方向。

各地的原生态民歌有着悠久的传统

(三)我国各地的原生态民歌有着悠久的传统,众多的民族、丰富的民族语言和独特的民俗风貌,孕育了令人叹为观止的民歌艺术。在20世纪80年代对中国传统艺术进行收集的“十大集成”里,中国民歌的搜集量多达40万首。这样丰富的传统音乐资源优势,在世界各国中也比较少见。原生态民歌文化保留了民族生存过程最精炼的信息,是本土文明延续生长最基本的精神要素。原生态民歌是民族音乐艺术的根,越来越多的人为了传承和发展中国民歌,不断探索新的历史时期民歌的适应性转型。然而,那些依附于农业社会典型生产与生活方式的民歌,一旦随着经济转型而“发展”,就不再是它自己了。因而,必须采用博物馆式的保护,必须维护民歌原有的生存环境,让民歌在属于自己的生态空间生存发展。

原生态_原生态 -食品

所谓“原生态食品”,就是自然赋予作物的最本原的一种生活状态,它的基本要义至少应该包括远离技术性和远离操纵性,其凸显的特征应该是天然之美、自然之美和原始之美。作物“喝”的水,自然是天上的雨水;作物“吃”的肥,自然是不会污染环境的有机肥;而防治病虫害主要靠轮作、稀植和放养青蛙、杀虫螨、七星瓢虫等害虫天敌,决不会施用化学农药。

原生态_原生态 -探索发展

魅力乡村,让发展更轻松!

确立公司+基地+农户(订单农业生产),是未来趋势;示范带动农户,追求持续、生态、科学的发展经营模式;解决城乡农民部份劳动力就业,消除贫困;实现生态、经济、社会效益的统一,最终实现公司和农民增收、农村经济发展的“双赢”目标。外力加入的情况下天然生成的健康环境,对人类的健康有很大的益处,所以现在的人都在追求原生态。

爱华网

爱华网