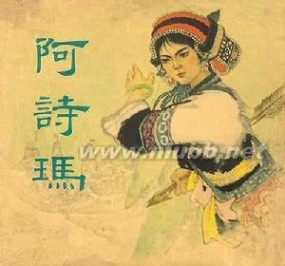

《阿诗玛》是流传在撒尼人民口头上的一支美丽的歌,是撒尼人民世世代代的集体创作,它充分体现了撒尼人民的生活习惯和风俗人情。

阿诗玛_《阿诗玛》 -人物介绍

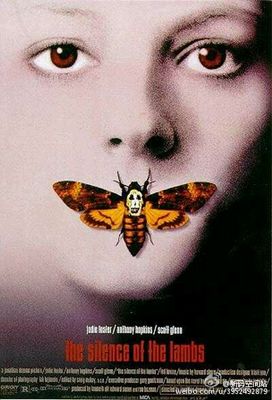

《阿诗玛》《阿诗玛》是流传在撒尼人民口头上的一支美丽的歌,是撒尼人民世世代代的集体创作,它充分体现了撒尼人民的生活习惯和风俗人情。中国第一部彩色宽银幕立体声音乐歌舞片《阿诗玛》,于1982年获西班牙桑坦德第一届国际音乐最佳舞蹈片奖。自此民间叙事长诗《阿诗玛》开始享誉海内外。从那时起,一个勤劳善良、能歌善舞、不畏强权的阿诗玛形象,活在了国人的心中。

阿诗玛_《阿诗玛》 -概述

彝文《阿诗玛》彝族长篇叙事诗。在云南圭山地区彝族分支撒尼人当中广泛流传。长诗生动地刻画了两个撒尼青年的可爱形象。主人公阿诗玛是一个聪明美丽而又能干的姑娘。她被有钱有势的热布巴拉抢走,虽经百般诱惑和恐吓,但始终不屈。她的哥哥阿黑勇敢、机智。为解救阿诗玛和热布巴拉父子斗智、比武,获得胜利,终于救出了妹妹。热布巴拉不甘心失败,当阿黑带着阿诗玛渡河之际,放下洪水,把阿诗玛冲走。相传阿诗玛并没有死。她被一个仙人──应山姑娘搭救,从此便永远住在山上。撒尼人怀念她,常常对着山谷呼唤她的名字,这时山谷里就传来她的回声。

撒尼人喜爱《阿诗玛》。姑娘们把阿诗玛的痛苦当成自己的痛苦,人们传说阿诗玛是撒尼人中第一个出嫁的姑娘;撒尼人的史诗,也记载了《阿诗玛》的片断。阿诗玛和阿黑的行动表现了撒尼人民反抗阶级压迫和追求自由幸福的坚强意志。

《阿诗玛》具有鲜明的人民性和高度的艺术性,受到文学界的重视。早在解放战争时期,就被改编为歌舞剧,在圭山游击区演出。1953年初,云南省文工团组织圭山工作组,对《阿诗玛》进行了广泛的调查搜集,经黄铁、杨知勇、刘绮、公刘整理,于1954年由云南人民出版社出版。国外已出版英、法、俄、日等语种的译本。

此外,在撒尼人民间还流传有彝文手抄本《阿诗玛》,情节完整,语言生动,已译成汉文,由中国民间文艺出版社出版,是比较珍贵的版本。这部优美的叙事长诗还被改编为电影剧本,搬上了银幕。

阿诗玛_《阿诗玛》 -特点

电影《阿诗玛》

《阿诗玛》的原形态是用撒尼彝语创作的,是撒尼人民经过千锤百炼而形成的集体智慧结晶,具有广泛的群众性。它主要流传于云南省石林彝族自治县彝族撒尼人聚居区,分为南北两个大同小异的流派。其作为叙事诗可讲述也可传唱,唱调有"喜调"、"老人调"、"悲调"、"哭调"、"骂调"等,传唱没有固定的场合,可在婚嫁、祭祀、葬仪、劳动、生活等多种不同场合中传唱、讲述。此外,它还具有以下几个主要特点:

1、 内容鲜活

《阿诗玛》,就体裁上说,它当然是一部长篇叙事诗,但它的内容却一点也不干枯,抒情的成分很重,它把饱酣淋漓的情感灌注在每一章、第一节、每一个句子里去了。使得全诗像一座生活的大花园,充满了缤纷的色彩和扑鼻的香气。

2、情节简单

这虽是一部叙事诗,故事的情节并不太复杂,而撒尼人民借助它发挥了自己的情感,用了一千五六百行诗句才唱完它。他们在叙述一个故事,实际上在对他们的英雄人物进行歌颂,爱憎是分明的,强烈的。

3、修辞手法丰富

《阿诗玛》以五言句传唱,其中使用了伏笔、夸张、讽刺等手法和谐音、顶针、拈连、比喻等技巧,内容和形式完美统一。

阿诗玛_《阿诗玛》 -历史发展

《阿诗玛》剧照连环

在50年前,彝族撒尼民间叙事长诗《阿诗玛》的出版,轰动了全国。它被翻译成英、法、德、西班牙、俄、日、韩等多种语言在海外流传,在日本还被改编成广播剧、歌舞剧、儿童剧等艺术形式。在国内,《阿诗玛》被改编成电影及京剧、滇剧、歌剧、舞剧、撒尼剧等在各地上演。中国第一部彩色宽银幕立体声音乐歌舞片《阿诗玛》,于1982年获西班牙桑坦德第一届国际音乐最佳舞蹈片奖。《阿诗玛》开始享誉海内外。

从这时起,一个勤劳善良、能歌善舞、不畏强权的阿诗玛形象,不仅仅活在彝族撒尼人民的心中,而且还永远活在世界人民的心中。2004年8 月6日,由中央民族大学和石林县人民政府联合主办的纪念叙事长诗《阿诗玛》发表50周年、电影《阿诗玛》摄制40周年暨《阿诗玛》国际学术研讨会,再一次把《阿诗玛》这一精品佳作搬上了新世纪的舞台,来自不同地域、不同国度,却有着同一个意愿的海内外专家学者,以此为契机,从各方面对《阿诗玛》文化作了多层面的研究探讨。这是第一次以《阿诗玛》为主题的国际学术研讨会,这次会议的召开,标志着阿诗玛研究揭开了崭新的一页,为阿诗玛研究树立了一个走向未来的里程碑。

但是,随着生活方式、教育体制以及少数民族语言使用的社会空间的改变,《阿诗玛》的传承正面临着危机。

目前,彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》申报国家非物质文化遗产代表作文本被文化部列为申报文本范本,石林县委、县政府高度重视申报工作,从保护一群彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》传承人、保护一批阿诗玛文化生态村、编著一套阿诗玛文化丛书、规划建设一座中型的"阿诗玛文化展览馆"、成立一所"阿诗玛文化研究所"、制定一系列保护与开发措施、注册一批"阿诗玛"文化商标、建立一项"阿诗玛"保护基金等方面为彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》的保护与传承提供了保障。

阿诗玛_《阿诗玛》 -传说

《阿诗玛》

从前有个叫阿着底的地方,贫苦的格路日明家生下了一个美丽的姑娘,阿爹阿妈希望女儿像金子一样发光,因此给她起名阿诗玛。她渐渐地长大了,像一朵艳丽的美伊花。阿诗玛"绣花包头头上戴,美丽的姑娘惹人爱,绣花围腰亮闪闪,小伙子看她看花了眼"。她能歌善舞,那清脆响亮的歌声,经常把小伙子招进公房。她绣花、织麻样样能干,在小伙子身旁像石竹花一样清香。在这年的火把节,阿诗玛向阿黑吐露了真情,愿以终身相许,立誓不嫁他人。

阿黑是个勇敢智慧的撒尼小伙子。他的父母在他12岁时,被土司虐待,相继死去。他被财主热布巴拉抓去服劳役。一天,他为主人上山采摘鲜果迷了路,在密林大管申挨冻受饿,受尽了惊骇,因怕主人责骂,不敢回去。正在这时,他遇到了放羊的小姑娘阿诗玛,她把阿黑领回家,阿黑被阿诗玛的阿爹、阿妈收养为义子。从此,阿黑和阿诗玛,两小无猜,相亲相爱。渐渐地,阿黑长成了大小伙子,他的性格像高山上的青松---断得弯不得,成了周围撤尼小伙子的榜样。人们唱歌夸赞他道:

圭山的树木青松高,

撒尼小伙子阿黑最好,

万丈青松不怕寒,

勇敢的阿黑吃过虎胆。

阿黑十分勤劳,很会种庄稼。他在石子地上开荒种包谷,包谷比别人家的长得旺,包谷穗也比别人家的长得长。他上山砍柴,比别的小伙子砍得多。他从小爱骑光背马。他调理的马,骑起来矫健如飞。他挽弓射箭,百发百中。他的义父格路日明,把神箭传给了他,使他如虎添翼。阿黑喜欢唱歌,他的歌声特别嘹亮。他喜欢吹笛子和弹三弦,他吹的笛声格外悠扬,他弹的弦子格外动听,不知吸引过多少姑娘。这年火把节,阿诗玛与阿黑互相倾吐了爱慕之情以后,这对义兄妹便双双订了亲。

拍摄与1956年的中国电影《阿诗玛》一个街子天,阿诗玛前去赶街,被阿着底财主热布巴拉的儿子阿支看中了,他要娶阿诗玛做媳妇。他回家央求父亲热布巴拉,要父亲请媒人为他堤亲。热布巴拉早就听说过阿诗玛的美名,他马上答应了儿子的请求,请了有权有势的媒人海热,立即到阿诗玛家说亲。海热到了阿诗玛家,用他那麻蛇般的舌头,夸热布巴拉家如何如何好,怎么怎么富,阿诗玛嫁过去怎样怎样享福……阿诗玛听了之后说:"热布巴拉家不是好人家,他家就是栽起鲜花引蜜蜂,蜜蜂也不理他,清水不和浑水一起蹬,绵羊不能伴豺狼。" 阿诗玛的回答,惹恼了海热,他威胁道:"热布巴拉家是阿着底有钱有势的人家,热布巴拉的脚跺两跺,阿着底的山都要摇三摇,阿诗玛要是不嫁过去,当心丢了家。"阿诗玛不管海热怎样威胁利诱,就是不嫁。

转眼间,秋天到了,阿着底水冷草枯,羊儿吃不饱肚子,阿黑要赶着羊群到很远的滇南热地方去放牧。临走时,阿黑向阿诗玛告别,他们互相勉励,互相嘱咐,依依不舍。阿黑走后,热布巴拉便起了歹心,派打手和家丁如狼似虎地抢走了阿诗玛。想让阿诗玛磕了头,吃了酒,来了客,生米做成熟饭,不嫁也得嫁。阿诗玛忠于她与阿黑的爱情,她被抢到热布巴拉家以后,在热布巴拉夫妇的威逼利诱面前,始终不从,拒绝与阿支成亲。财主捧出金银财宝,指着谷仓和牛羊对阿诗玛说:"你只要依了阿支,这些都是你的。"阿诗玛瞧也不瞧,轻蔑地说:"这些我不稀罕,我就是不嫁你们家。"阿支绷着瘦猴似的脸,眨巴眨巴眼睛,恶狠狠地骂道:"你不答应嫁给我,就把你家赶出阿着底!"阿诗玛毫不畏惧地说:"大话吓不了人,阿着底不属于你一家的。"热布巴拉见阿诗玛软硬不吃,恼羞成怒,他命令家丁用皮鞭狠狠地抽打阿诗玛,把她打得遍体鳞伤。热布巴拉的老婆诅咒阿诗玛是"生来的贱薄命,有福不会享"。阿诗玛被关进了黑牢,但她坚信,只要阿黑知道她被关在热布巴拉家,一定会来救她。

《阿诗玛》

一天,阿黑正在牧羊,阿着底报信的人找到了他,向他报告了阿诗玛被抢的消息。阿黑闻讯后,很为阿诗玛的安危担心,他立刻跃马扬鞭,日夜兼程,跨山涧,过险崖,从远方赶回家来搭救阿诗玛。他来到热布巴拉家门口,阿支紧闭铁门不准进,提出要与阿黑对歌,唱赢了才准进门。阿支坐在门楼上,阿黑坐在果树下,两人对歌对了三天三夜。・阿支缺才少智,越唱越没词,急得脸红脖子粗,声音也变得像瘸蛤膜叫似的,越来越难听了;而有才有智的阿黑,越唱越起劲,脸泛笑容,歌声响亮。阿黑终于唱赢了,阿支只得让他进了大门。但阿支又提出种种刁难,要和阿黑赛砍树、接树、撒种。这些活计阿支哪有阿黑熟练,阿黑件件都胜过了阿支。热布巴拉眼看难不住阿黑,便想出一条毒计,皮笑肉不笑地假意说:"天已经不早了,你先好好睡一觉,明天再送你和阿诗玛一起走吧!"阿黑答应住下,被安排睡在一间没有门的房屋里。半夜,热布巴拉指使他的家丁放出3只老虎,企图伤害阿黑。阿黑早有准备,当老虎张开血盆大口向他扑来时,他拿出弓箭,对准老虎"哩哩嗅。连射三箭,射死了老虎。第二天,热布巴拉父子见虎死,很惊异,再也无计可施,理屈词穷,答应放回阿诗玛。可当阿黑走出大门等候时,热布巴拉又立即关闭了大门,食言抵赖,不放出阿诗玛。

阿黑忍无可忍,立刻张弓搭箭,连连射出三箭。第一箭射在大门上,大门立即被射开;第二箭射在堂屋柱子上,房屋震得嗡嗡响;第三支箭射在供桌上,震得供桌摇摇晃晃。热布巴拉吓慌了,连忙命令家丁拔下供桌上的箭。可是,那箭好像生了根,没人能够拔得下。他只好叫人打开黑牢门,放出阿诗玛,向她求情道:"只要你把箭拔下来,我马上就放你回家。"阿诗玛鄙夷地看了热布巴拉一眼,走上前去,像摘花一样,轻轻拔下箭,然后同阿黑一起,离开了热布巴拉家。

热布巴拉父子眼巴巴看着阿黑领走了阿诗玛,心中很不服气,但又不敢去阻拦。心肠歹毒的热布巴拉父子不肯罢休,又想出丧尽天良的毒计。他们知道,阿黑和阿诗玛回家,要经过十二崖子脚,便勾结崖神,要把崖子脚下的小河变大河,淹死阿黑和阿诗玛。热布巴拉父子带着家丁,赶在阿黑和阿诗玛过河之前,趁山洪暴发把小河上游的岩石扒开放水。正当阿黑和阿诗玛过河时,洪水滚滚而来,阿诗玛被卷进漩涡,阿黑只听到阿诗玛喊了声"阿黑哥来救我",就再也没忻见她的声音,没看见她的踪影了。

阿诗玛不见了,阿黑挣扎着上了岸,到处寻找阿诗玛。他找啊找,找到天放晴,找到大河又变成小河,都没有找到阿诗玛。他大声地呼喊:"阿诗玛!阿诗玛!阿诗玛!"可是,只听到那十二崖子顶回答同样的声音:"阿诗玛!阿诗玛!阿诗玛!"

原来,十二崖子上的应山歌姑娘,见阿诗玛被洪水卷走;便跳入漩涡,排开洪水,救出阿诗玛,一同在十二崖子住下,阿诗玛变成了石峰,变成了抽牌神(回声神)。从此,你怎样喊她,她就怎样回答。

阿黑失去了阿诗玛,但他时时刻刻想念着她。每天吃饭时,他盛着包谷饭,端着饭碗走出门,对石崖子喊:"阿诗玛!阿诗玛!"那站在石崖子上的阿诗玛便应声:"阿诗玛!阿诗玛"。

阿爹、阿妈出去做活的时候,对着石崖子喊:"爹妈的好?呀!好?阿诗玛!"那站在石崖子上的阿诗玛,同样地应声:"爹妈的好?呀!好?,阿诗玛!"

小伴们在阿诗玛站的石崖子下,对着石崖子上的阿诗玛弹三弦,吹笛子,唱山歌,那石崖子上的阿诗玛也会应和着锋锋弦音、悠扬笛声,唱起山歌。

阿诗玛的声音永远回荡在石林;她的身影,已经化成石头,永远和她的乡亲相伴。从此,你怎样叫她,她就怎样回答你。她的声音,她的影子永远留在了人间。

现在阿诗玛已经成为彝族女子的代称,关于阿诗玛的传说版本比较多,但无论什么版本都表现了阿诗玛和阿黑曲折动人的爱情故事,塑造了美丽善良,勤劳勇敢的撒尼姑娘阿诗玛的艺术形象,表现了彝族人民追求幸福生活的坚强意志,歌颂了彝族人民的勤劳智慧和反抗邪恶势力的斗争精神。同时,阿诗玛的传说真实地反映了当时撒尼人的社会生活,为研究彝族撒尼人的政治、经济、艺术、宗教、风俗等提供了宝贵的资料。

阿诗玛_《阿诗玛》 -重要价值

珍贵的民间文学价值

《阿诗玛》是生长于撒尼彝区并深深扎根于民间,富有地方特色和民族特色的文学作品,她对撒尼叙事诗的形成与发展有着重大的影响。自《阿诗玛》成形后,后人借鉴其创作手法创作了《逃到甜蜜的地方去》、《圭山彩虹》、《竹叶长青》、《放羊人小黄》等叙事长诗,后4部有明显摹仿前者的痕迹,可见《阿诗玛》对撒尼叙事诗的形成与发展有着深远的影响。

作为古老文学作品的《阿诗玛》,在叙事方法上采用了顺叙、倒叙、插叙、叠叙等;在描写手法上使用了肖像描写、语言描写、行为描写、心理描写等;在构思技巧上使用了伏笔、夸张、讽刺等;在修辞艺术上使用了谐音、顶针、拈连、比喻等,需要说明的是,谐音修辞是撒尼人独有的,而部分谐音修辞方法还是《阿诗玛》独有的。在遥远的年代,撒尼先民就能综合运用多种艺术手法打造古老的文学作品,这在世界上也是罕见的。《阿诗玛》能配以多种曲调,用多种乐器伴奏演唱,比一般的叙事诗赋予了更多的文化内涵。

人类学、民族学、民俗学价值

《阿诗玛》是彝族撒尼人传统文化的突出表现形式,寓含撒尼人的精神、信仰、价值取向,涉及撒尼人衣食住行等方方面面,具有人类学、民族学、民俗学研究素材的特殊价值,已受到国内外学界关注。

彝族撒尼人群体的文化象征

《阿诗玛》植根于石林彝族撒尼人群体的文化传统或文化历史之中,在该民族群体中起着确认文化身份的作用,已成为撒尼人及彝族的一张有代表性的“名片”。阿诗玛也是被广泛认同的中华民族具有美好象征意义的女性形象之一,对于加强民族团结,构建和谐社会起到重要的积极作用。

鲜活的彝族“形象大使”

《阿诗玛》是现存的一种鲜活的彝族传统文化,在族际交流、国际交流中已成为“形象大使”。云南新出现的民谣“十八怪”之一就有“阿诗玛会说goodbye”,可知“阿诗玛”在现代社会还继续传承彝族撒尼人好客、友善的优良传统。

阿诗玛_《阿诗玛》 -影响

《阿诗玛》

2006年《阿诗玛》获得了国家非物质文化遗产名录,遗憾的是现在已经没有几个人能完整地说唱这部叙事长诗,能完整唱出的最多不超过5个,可能连5个都没有。”

尽管《阿诗玛》有了许多整理文本,但它代替不了民间艺人的撒尼月琴弹唱,因为《阿诗玛》不是写出来的,而是唱出来的。《阿诗玛》是云南省石林彝族自治县彝族支系撒尼人的叙事长诗,是通过口耳相传的方式继承下来的。随着会唱《阿诗玛》的民间艺人的衰老和去世,《阿诗玛》面临后继乏人、日趋濒危的境地。

云南民族民间传统文化历史悠久,源远流长,底蕴丰厚,各种民族民间非物质文化遗产非常丰富,许多价值无法估量的民族民间非物质文化遗产生存的文化环境在云南大地,特别是分布在广袤的农村。但随着时代的发展变迁和城市化进程的进一步加快,这些宝贵的文化遗产正日渐萎缩和消失。有专家形容说:“我们丢掉的是那些有祖母爱意的东西,照此下去,我们将面临对一个完全没有自己民族味道的世界。”

拍摄与1956年的中国电影《阿诗玛》现在的阿诗玛,不再是一个诗中人物,不再是一部电影,也不止是民族代表,她是云南优秀民族传统文化精神的象征,是云南人民的骄傲。经典《阿诗玛》作为云南非物质文化遗产的优秀代表,亟待保护!

针对《阿诗玛》非物质文化遗产面临断档,后继乏人,日趋濒危的境地,期盼《阿诗玛》说唱家后继有人。保护《阿诗玛》非物质文化遗产刻不容缓!保护《阿诗玛》非物质文化遗产,是一项全民的事业,是全社会的共同责任。

要坚持政府主导、群众参与和社会支持的原则,积极建立和完善保护机制,进一步加大投入,采取各种有效措施,对《阿诗玛》非物质文化遗产予以扶持,切实加以保护。广泛动员和宣传,深入调查,充分掌握《阿诗玛》非物质文化遗产的现状,制定切实可行的保护措施。要保护好《阿诗玛》民族传统技艺和艺人,组织和吸引更多的人关心和参与农村文化遗产的保护和传承,大力弘扬《阿诗玛》民族传统文化艺术,让《阿诗玛》民族民间传统文化绽放异彩,不断丰富群众的精神文化生活。

阿诗玛_《阿诗玛》 -解禁风波

黄永玉的《阿诗玛》组画1978年9月3日,陈荒煤在《人民日报》上发表了《阿诗玛,你在哪里?》一文。这是粉碎“四人帮”后公开为电影《阿诗玛》平反的第一篇文章。

杨丽坤,这个出生在云南思茅磨黑的彝家女,曾创造了中国电影史上的一个奇迹:没有谁能像她那样,只演过两部电影,却在中国亿万观众的心中留下如此深刻的印象。她的辉煌被永远地定格在电影《五朵金花》和《阿诗玛》上。

《阿诗玛》是流传于云南彝族支系撒尼人的一部口头传说,用诗的语言叙述了勤劳、美丽、坚强、勇敢的青年男女阿黑和阿诗玛爱情的不幸和悲惨的命运。1956年,公刘根据这一长诗改编成电影剧本,上海海燕电影制片厂投拍,但是1957年“反右 ”风暴骤起,《阿诗玛》的四个整理者,有三个(黄铁、杨智勇、公刘)被打成了右派。海燕电影制片厂不愿放弃这一优秀的题材,1960年请出了老诗人、当时的云南大学校长李广田来重新“修订”。可是,不久李广田被打成“右倾机会主义分子”,影片的拍摄再次搁浅。

1963年,上海电影制片厂决定继续拍摄。由葛炎、刘琼联合改编;音乐部分,由罗宗贤、葛炎一起创作,导演即由剧本作者之一的刘琼担任,李广田任文学顾问。杨丽坤由于在《五朵金花》中的不凡演技,被选中扮演“阿诗玛”。

但是,伴随着影片的开拍,厄运也开始了。“当时‘两个批示’发出,康生枪毙了一批影片,文化部正在进行整风。”其后,《阿诗玛》的创作人员,也如政治狂风中的浮萍,一个个“夭折”;直至“文化大革命”,“四人帮”犯下了“迫害杨丽坤、李广田的罪行”。他们的悲惨遭遇,也如同忧伤的阿诗玛的命运一样,令人不忍回首。

1963年11月,《阿诗玛》摄制组将拍摄完成的四本样片送审时,陈荒煤正担任文化部副部长,主管电影工作。11月11日,陈荒煤观看了样片后明确表态:“《阿诗玛》出四本,质量相当高,杨丽坤形象与表演均好,色彩和摄影均好,音乐曲调基本上是民族的。”他对张瑞芳说:“《阿诗玛》拍得好,百花奖我投一票!”有了陈荒煤的表态,上海电影制片厂快马加鞭,在1964年6月完成了整部影片的制作,送到文化部审查。

此时,对于这部以爱情为题材的影片,是否能够上映,陈荒煤又颇踌躇了。1964年6月8日,他看了影片后,心思重重地说:“还不错。可是你们要注意啊,现在提出了群众路线问题,风声很紧啊!先请夏公看看!”夏衍看了《阿诗玛》后也予以肯定。不过,囿于当时的形势,他认为目前在国内还不宜放映,提议先可拿到香港“第二地带”去,国内稍等一下再说。

1964年7月2日,文化部开始整风。主持电影工作的副部长夏衍、陈荒煤首当其冲,被认为是执行修正主义路线而遭到批判。江青在调看了一大批影片之后,公开宣称:“这些影片的本质是反党反社会主义,不要把它们放在仓库里,应该拿出来公开批判。摄制一部影片要花几十万元,批判了,可以思想经济双丰收。”这其中就包括《阿诗玛》。康生也起而呼应,斥责《阿诗玛》是“恋爱至上的大毒草”。这年12月,江青又到中宣部召开会议,点名批判了《阿诗玛》等一批影片,气势汹汹地说:“《阿诗玛》无法修改,是一部典型的资产阶级影片,不要再浪费人力、物力,原样上映批判。”1965年4月11日,中宣部发出《关于公开放映和批判一些坏影片的通知》,共列7部,《阿诗玛》为其中之一。

“文化大革命”开始后,电影《阿诗玛》成为“大毒草”,并迅速波及参与了《阿诗玛》的长诗、京剧、舞剧的众多文学艺术工作者。李广田被迫自杀。他的众多“罪状”中就有参与了“宣传恋爱至上”的“修正主义大毒草”《阿诗玛》的修订和担任影片的文学顾问。杨丽坤的罪名更加严重,什么“修正主义苗子”、“资产阶级美女”等等,一起扣在她身上。这位沐浴着党的阳光成长的优秀演员遭到了非人的摧残。虽然历经“文革”磨难,她活了下来,但这位才华出众的优秀演员的艺术生命被扼杀了。

阿诗玛_《阿诗玛》 -传承意义

彝族撒尼语口传叙事长诗《阿诗玛》是流传在撒尼人民口头上的一支美丽的歌,是撒尼人民世世代代的集体创作。它充分体现了撒尼人民的生活习惯和风俗人情。这种生活上的情调反映在诗歌上,造成一种区别于其他民族诗歌的特色。它是一部思想内容丰富而又十分美丽的长诗,更是在中国人民文艺宝库中闪耀着民族色彩的一部长诗。

阿诗玛_《阿诗玛》 -电影

《阿诗玛》

基本信息

摄影:许琦

美术:丁辰

作曲:罗宗贤、葛炎

录音:苗振宇

剪辑:陈祥兴

作曲:万里、黄田;

类型:歌剧片

影片简介

云南阿着底地方有个彝族姑娘名叫阿诗玛,她聪颖美丽,与青年阿黑相爱。头人热布巴拉之子阿支,贪婪阿诗玛的姿色,心存歹念。一次,阿支在传统舞会上戏弄阿诗玛,遭到严厉斥责。阿支贼心不死,央媒人海热带着厚礼前去逼婚,又被断然拒绝。于是,阿支趁阿黑去远方牧羊之机,派人将阿诗玛劫走。阿诗玛乘隙将与阿黑定情的山茶花掷入溪中,溪水立即倒流,阿黑获讯赶回救援。途中被大山所阻,他用神箭射穿大山,开出通道,纵马驰骋,快速前进。阿支用尽种种威胁和利诱手段,都不能使阿诗玛屈服。阿支恼羞成怒,正要举鞭毒打阿诗玛,阿黑及时赶到。阿支提出要和阿黑赛歌,一决胜负。阿支赛输,但仍不甘心,又企图用暗箭杀害阿黑。阿黑愤怒地用神箭射穿寨门和大厅的柱子,箭射在神主牌位上,阿支命令众家丁用力拔箭,箭却纹丝不动。阿支慑服,只得将阿诗玛释放。阿诗玛和阿黑喜悦地同乘一骑回家。他俩来到溪边,下马小憩。阿支带人偷走了阿黑的神箭,放洪水将阿诗玛淹死。阿黑悲愤地呼唤着她的名字,但阿诗玛已化为一座巍峨的石像,千年万载,长留人间。

本片于1982年获西班牙桑坦德第三届国际音乐舞蹈电影节最佳舞蹈片奖。

阿诗玛是彝族--撒尼人的经典性传说。聪明、善良、美丽的阿诗玛与勇敢憨厚的牧羊人--阿黑相爱。头人的儿子阿支软硬兼施地追求阿诗玛并将她关进牢笼逼婚,阿诗玛坚决不从。阿黑赶来相救,妒火燃烧的阿支,放出洪水吞噬了这对恋人。最后,阿诗玛回归大自然--变成了一座美丽的石像,永驻石林。

《阿诗玛》比较彻底的摆脱了"讲故事"的传统模式,采用了无场次--板块式结构,以黑、绿、红、灰、金、兰、白等不同色彩的舞段,围绕着阿诗玛、阿黑、阿支的爱情矛盾,着力揭示不同的人物性格。以细腻的笔触,精心刻划人物的内心世界--阿诗玛、阿黑、阿支组成了很精彩的双人、三人舞段。同时在不同色彩的板块式舞段中,从容、酣畅地展现着绚丽多彩的彝族各支系的民间舞。这部舞剧大胆地运用了交响编舞法和某些意识流手段,由于编导有深厚的生活与艺术积累,借鉴中较少斧凿之痕,保持了鲜明的民族性。

《阿诗玛》获1994年文华大奖,并被确认为"20世纪经典"。美丽的云南石林,诞生了美丽的传说“阿诗玛”;美丽的阿诗玛也使美丽的石林更加神奇迷人,世世代代吸引着海内外千千万万崇尚正义和善良、追求和谐和美好的男女老少。

诞生历程

“马铃儿响来玉鸟儿唱,我陪阿诗玛回家乡。马铃儿响来玉鸟儿唱,我陪阿诗玛回家乡……”每当提起阿诗玛,人们的耳边便会响起电影《阿诗玛》中那一段段脍炙人口的唱段,想起彝族青年男女阿黑和阿诗玛爱情的不幸和命运的悲惨。作为中国电影史上第一部彩色宽银幕立体声音乐歌舞片,阿诗玛是如何被搬上银幕的呢?它的背后又有哪些曲折的故事呢?

拍摄工作一波三折 终究难逃被禁命运

《阿诗玛》是流传于云南彝族支系撒尼人的一部口头传说,它用诗的语言叙述了勤劳、美丽、坚强、勇敢的青年男女阿黑和阿诗玛爱情的不幸和命运的悲惨。故事情节是这样的:在撒尼族的传统节日里,阿黑在射箭和摔跤比赛中赢了富家子弟阿支,夺得了彩绸与阿诗玛互订终身。但阿支早就看中阿诗玛,趁阿黑不在把她抢走。可是,阿支和哥哥比武都敌不过阿黑,只好将阿诗玛放走。就在阿黑一行高兴而归时,阿支引进的汹涌洪水淹没了他们。待阿黑挣扎起来后,阿诗玛已化为一座山石。

1956年,诗人公刘的长诗《阿诗玛》被改编成电影剧本,上海海燕电影制片厂很快决定将其搬上银幕。正当海燕电影制片厂着手投拍事宜时,“反右”斗争开始了,原先参与整理长诗《阿诗玛》的黄铁、杨智勇、刘绮、公刘等被打成“右派”,由公刘改编的电影剧本也遭被封之命运。尽管如此,海燕电影制片厂却一直对《阿诗玛》情有独钟。1960年,该厂又请老诗人、时任云南大学校长的李广田对《阿诗玛》进行重新修订,准备再次上马,但不久李广田又被打成“右倾机会主义分子”,《阿诗玛》的拍摄又一次搁浅。

俗话说好事多磨。几经波折之后,1963年上海电影制片厂终于在《阿诗玛》的拍摄上有了突破性进展,并很快组成了拍摄班子。刘琼出任导演,葛炎、刘琼负责改编剧本,罗宗贤、葛炎负责音乐创作,李广田任文学顾问,杨丽坤因在《五朵金花》中的出色表演而出演阿诗玛。

作为影片的主演,由于此前杨丽坤参加过《五朵金花》的拍摄,此次在影片中饰演阿诗玛显得很是得心应手。她抓住阿诗玛美丽、善良的本质作为角色创作的“内核”,并发挥自己善舞的特长,在表演中增加了许多别具特色的舞蹈,形成了清新、质朴的表演风格,将纯情、秀丽、善良、甜美的阿诗玛展现得淋漓尽致,受到了剧组的一致好评。与《五朵金花》一样,杨丽坤主演的阿诗玛的声音都是配音师后来配上去的,但细心的人还是能发现电影中有两处阿诗玛的独白与其他独白有些不一样。其中有一处是当阿黑临别阿诗玛投下的那朵山茶花在急流中飘动时,随着背景音乐有一句韵白:“水呀!你为什么不往高处流呀!”那朵山茶花竟然顺流而上。这句独白实际上是杨丽坤念的。

说来这还与周总理的嘱托分不开。那是1961年,杨丽坤和歌舞团的同志一道跟随周总理、陈毅副总理出国访问和演出。在繁忙的访问期间,周总理多次与杨丽坤交谈。当他了解到杨丽坤饰演的金花是由别人配音时,既亲切又严厉地对杨丽坤讲,当一名演员不仅要善于表演,也要学好普通话。杨丽坤听了之后,决心学好普通话。经过刻苦努力,她的普通话有了很大提高。虽然距离拍电影的要求还相差很大,但能在电影中念一两句台词,也算是对周总理的关心有了一个交代。

经过全剧组的共同努力,1963年11月,影片《阿诗玛》完成了四本样片的制作。刘琼等人立即将样片送文化部审查。时任文化部副部长的陈荒煤看了样片后很是赞赏,当即表示:“《阿诗玛》质量相当高,杨丽坤形象与表演都很好,色彩和摄影也很不错,音乐曲调基本上是民族的。”陈荒煤有此表态,刘琼等人心里别提有多高兴了,剧组也都欢欣鼓舞。从北京回来之后,大家又加班加点,加紧拍摄,到第二年的5月整部影片的制作便宣告完成。由于有前次审查做底子,大家对文化部的终审也充满了希望。

1964年6月初,刘琼等人带着已完成的《阿诗玛》再度来京送审,然而出乎意料的是,这次陈荒煤却没有了上次看片的兴奋。当时正值“文化大革命”前“阶级斗争”暗流涌动之时,对于这部以爱情为题材的片子是否能够上映,陈荒煤心里很是没底。他看了影片后,心事重重地对刘琼等人说:“还不错。可是你们要注意啊,现在提出了群众路线问题,风声很紧啊!先请夏公看看再说吧!”刘琼听了,心里一下子凉了半截。影片随即被送到文化部副部长夏衍那里,夏衍看了之后也给予了充分的肯定。但囿于当时形势,他认为目前在国内还不宜放映,可先拿到香港“第二地带”放一放,国内稍等一下再说。

然而,事情的发展连身居要职的夏衍和陈荒煤也无法把握。就在电影《阿诗玛》送审不到一个月,7月2日文化部的整风开始了。主持电影工作的夏衍和陈荒煤被认为是执行“修正主义路线”的代表人物而遭到批判。江青在调看了包括《阿诗玛》在内的一大批影片后公开宣称:“这些影片的本质是反党反社会主义,不要把它们放在仓库里,应该拿出来公开批判。摄制一部影片要花几十万元,批判了,可以思想经济双丰收”。康生也斥责《阿诗玛》是“恋爱至上的大毒草”。同年12月,江青又到中宣部召开会议,点名批判了《阿诗玛》等一批影片,她气势汹汹地说:“《阿诗玛》无法修改,是一部典型的资产阶级影片,不要再浪费人力、物力,原样上映批判。”1965年4月11日,中宣部发出《关于公开放映和批判一些坏影片的通知》,被列入坏影片的共有7部,《阿诗玛》为其中之一。“文化大革命”开始后,电影《阿诗玛》被视为“宣传恋爱至上”的“修正主义大毒草”而遭到了批判。参与《阿诗玛》长诗、京剧、舞剧及电影创作的众多文艺工作者也受到牵连,李广田被迫自杀,扮演阿诗玛的杨丽坤也被视为“修正主义苗子”、“资产阶级美女”而遭到非人的摧残,并因此患上了心因性精神忧郁症,一个优秀的电影演员从此远离了她心爱的舞台。凝聚了一批文艺工作者心血的电影《阿诗玛》未及上映便遭禁,令许多关爱它的人痛心不已。

走出深宫,重见天日

1976年10月“四人帮”被粉碎后,随着文艺界“百花齐放、百家争鸣”方针的恢复,中国的影视事业也迎来了新中国成立后的第二个春天。文化部及各电影制片厂也着手对一大批在“文化大革命”中遭禁的影片进行重新审查。上海电影制片厂复审小组对《阿诗玛》也进行了复审。由于长期受到“文化大革命”的影响,当时参加复审的某些小组成员,听说戏里有神话和恋爱故事,情绪就紧张起来。为了慎重起见,对《阿诗玛》的审查是在夜间进行的,当时为了防止有人进来,还将外面大门上了锁。但此次审片并没有挽救《阿诗玛》被禁的命运。电影厂的一位领导甚至放话:“再百花齐放,谈情说爱就是不能放。”由于“左”倾思想的束缚,在“文化大革命”结束后两年,《阿诗玛》依然锁在深宫无人知。

《阿诗玛》遭禁事件也时时牵动着陈荒煤的心,眼见许多被禁的影片一一重见天日,他再也坐不住了。1978年7月,陈荒煤到昆明参加“现代文学史、现代汉语和外国文学教材协作会议”,在与当地教育与文艺工作者座谈时特别提到了电影《阿诗玛》,并希望能看看影片,他的倡议得到与会者的赞同。经当地政府安排,被封存长达14年之久的电影《阿诗玛》终于在小范围内与学者们见面了。大家看完后对这部影片给予了高度评价,但陈荒煤心里并没有因此而显得轻松,为了使《阿诗玛》重见天日,同时也为了解救遭到迫害的杨丽坤,陈荒煤写了一篇《阿诗玛,你在哪里?》的长文寄给《人民日报》。这也是粉碎“四人帮”后公开为电影《阿诗玛》平反的第一篇文章。实际上陈荒煤的文章虽是讲《阿诗玛》的问题,但它深层的意义还在于谈怎样对待一批影片和电影工作者的问题,可以说是他为一些被封禁的影片所发出的“解禁”信号。《人民日报》领导收到陈荒煤的信后很是重视,将他的文章作为1978年9月3日的头条发表,而且题目还用了陈荒煤的手写体。

一石激起千层浪。陈荒煤的文章发表后在社会上立即引起了强烈的反响。《人民日报》编辑部每天都要收到很多来信,对陈荒煤的文章表示赞赏,还有许多人询问阿诗玛的扮演者杨丽坤的下落。为了回应读者对杨丽坤的关心,上海《解放日报》特地登载了张曙、汪习麟的文章《阿诗玛就在我们身边》。远在上海的杨丽坤夫妇读到陈荒煤的文章后也非常感动,特别通过《人民日报》给陈荒煤写了一封表示感谢的长信。

陈荒煤的文章为《阿诗玛》的复出打开了通道。1978年10月,上海电影界有关人士专门组织了一场有杨丽坤参加的《阿诗玛》看片会。在看片会上,看到十多年前由自己主演的影片,想到《阿诗玛》给自己和其他许多人带来的种种不幸,杨丽坤禁不住泪流满面。这次看片,大家一致给影片下了这样的评语:电影《阿诗玛》描写了健康的爱情,用神话形式反映人民抗暴的思想,在艺术上也有可取之处。看片会上,上海方面专门将为《阿诗玛》平反的材料呈报文化部。文化部接到材料后,虽然对《阿诗玛》平反一事进行了多次研究,但却迟迟作不了结论。此时,爱情题材虽然已不再是影视文学创作的禁区,但有人仍担心《阿诗玛》会给青年人带来副作用,如影片中表现男主人公阿黑和阿诗玛相爱时有“一天找你九十九遍”这样的歌词。有人还担心影片将民间传说中阿黑和阿诗玛的兄妹关系改成爱情关系,是否有损撒尼人心目中的英雄形象,是否有碍于正确执行党的民族政策。文化部和民族事务委员会的同志为此专程到阿诗玛的故乡――云南路南彝族自治县奎山地区,请最有权威的评定者撒尼人鉴定。

就在文化部对影片《阿诗玛》因内部纷争迟迟作不了结论时,1978年12月27日,中国人民对外友好协会为庆祝《中美建交公报》发表举行的电影酒会上,电影《阿诗玛》却出乎意料地出现在了银幕上,并获得观众的好评。随后,新华社发布一条激动人心的重要消息:《阿诗玛》等一些影片将在元旦恢复上映。1979年元旦,《阿诗玛》在全国上映,历经坎坷的《阿诗玛》终于回到了观众中间。

爱华网

爱华网