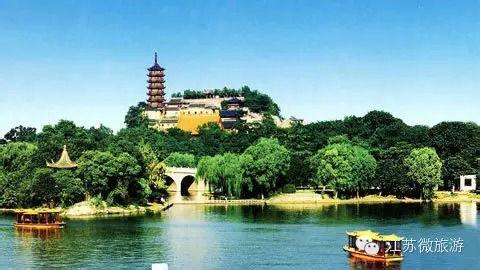

金山寺依山而建,从山脚到山顶,殿宇楼堂幢幢相衔,阶梯成叠,长廊蜿蜒,台阁相接,构成丹碧辉映,绚丽精巧的古建筑群:慈寿塔、江天一览亭耸立山巅,留玉阁、大小观音阁围绕山顶,七峰亭、妙高台、楞伽台联缀山腰,天王殿、藏经楼、紫竹林等庞大建筑傍依山根。通过曲廊、回檐、石级有机串连,形成楼上有楼,楼外有阁,阁中有亭的精巧建筑,把整个山密密地包裹起来。远望金山寺,只见金碧辉煌的寺庙建筑群和高耸入云的慈寿塔,看不见山,素有“金山寺裹山”之称,形成了一种盛极一时的建筑流派,北京颐和园的万寿山,承德避暑山庄的"天宇咸畅",以及扬州瘦西湖的“小金山”等都借鉴了这“山被寺裹”、“塔拔山高”的建筑艺术。

车到金山,红瓦黄墙,寺庙宝塔都掩映在江南的轻烟薄雾中。顺着大道来到尽头,眼前出现“江天禅寺”四个大字。新建的大雄宝殿既保持了佛教寺庙的建筑特色,又采用钢筋混凝土结构,歇山重檐,飞椽斗拱,雕梁画栋,坚固庄严。红色廊柱,黄色琉璃瓦,内外是精美的彩绘。把殿堂内外装饰得金碧辉煌。内供释迦牟尼、阿弥陀佛和药师佛三尊大佛,仪态安详,端坐在正中的莲花座上。两边是十八罗汉像,神态各异,栩栩如生。大佛背后是巨大的海岛塑像,十方三世佛、菩萨、护法诸天隐现其间。海面上有十八尊者像,海岛观音独占鳌头,两侧侍立善财、龙女,法像庄严。大殿正中悬挂着赵朴初先生题写的“大雄宝殿”金字匾额。寺内还有天王殿、伽蓝殿、祖师殿、华藏楼、枕江楼、观澜堂、永安堂、海岳楼等主要殿堂,还有大彻堂、三禁堂、玉鉴堂等。

在“天下第一江山”题刻照壁的辉映中,甘露寺的寺门轻轻开启,二边是清末名书画家苏涧宽用篆书所写的镇江北固山一副楹联:“地窄天宽江山雄楚越,沤浮浪卷栋宇自孙吴”,既表达了北固山的雄秀气势,又点出了甘露寺的建筑年代,其上的横披则为“南徐净域”,可谓言简意深,寄托无限。甘露寺的建筑特点与金、焦二山不同,采用了“以寺镇山”的手法,故有凌空飞阁之势,形成了“寺冠山”的特色。在寺中众多的建筑中,最著名的是清晖亭、铁塔、多景楼和祭江亭。

铁塔在清晖亭东。此塔系唐卫公李德裕于宝历元年(825年)所建,故又名卫公塔。原为石塔,约在乾符年间(874―888年)石塔倒坍湮没。至北宋熙宁二年(1069年),甘露寺僧主持为了扩充庙宇,掘得李德裕建石塔时埋入塔基的遗物,在旧址兴建九级铁塔,建于宋熙宁九年(1016年),成于宋元丰元年(1078年)。在重瘗唐代遗物金馆、银椁及李德裕亲书的碑记石刻等的同时,并又增添舍利子,石函等物。明万历十一年(1583年),因海啸、雷击而毁,后仿原式复制为七级铁塔,高约13米,仍有尖顶、相轮,耸峙崇山,成为北固山胜景。清代乾隆皇帝所写的“长江好似砚池波,提起金焦当墨磨。铁塔一枝堪作笔,青天够写几行多。”形象地描绘了“京口三山”风光的美妙。至光绪年间“雷坠铁塔四层”。现在见到的铁塔为四层,约8米高。塔基及一、二层为宋代原物,三、四层为原塔的五、六层,系明代所铸。现存的塔基(即莲座)和塔身均有精美的图案,塔座为须弥宝座式,上镌如意水纹、卷浪等图案,佛座束腰的每一面雕有

爱华网

爱华网