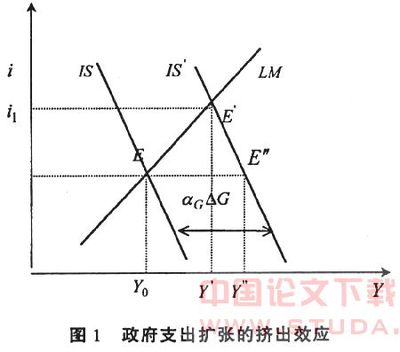

扩张性财政政策,又称膨胀性财政政策,是国家通过财政分配活动刺激和增加社会总需求的一种政策行为。主要是通过减税、增加支出进而扩大财政赤字,增加和刺激社会总需求的一种财政分配方式。最典型的方式是通过财政赤字扩大政府支出的规模。当经济生活中出现需求不足时,运用膨胀性财政政策可以使社会总需求与总供给的差额缩小以至达到平衡;如果社会总供求原来是平衡的,这一政策会使社会总需求超过总供给;如果社会总需求已经超过总供给,这一政策将使两者的差额进一步扩大。

财政政策的挤出效应_扩张性财政政策 -基本简介

扩张性财政政策(expansionfiscalpolicy)扩张性财政政策是国家通过财政分配活动刺激和增加社会总需求的一种政策行为。又称膨胀性财政政策。扩张性财政政策,是指主要通过减税、增支进而扩大财政赤字的财政分配方式,增加和刺激社会总需求。紧缩性财政政策,是指主要通过增税、减支进而压缩赤字或增加盈余的财政分配方式,减少和抑制社会总需求。最典型的方式是通过财政赤字扩大政府支出的规模。当经济生活中出现需求不足时,运用膨胀性财政政策可以使社会总需求与总供给的差额缩小以至达到平衡;如果社会总供求原来是平衡的,这一政策会使社会总需求超过总供给;如果社会总需求已经超过总供给,这一政策将使两者的差额进一步扩大。

扩张性财政政策

财政政策的挤出效应_扩张性财政政策 -赤字政策

扩张性财政政策

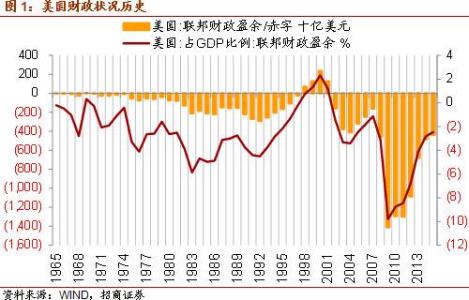

英国经济学家J.M.凯恩斯,在20世纪30年代提出有效需求决定就业的理论,他认为包括消费需求和投资需求,主要是由三个基本心理因素即消费倾向、灵活偏好和对资产未来收益的预期决定的。而资本主义之所以存在失业和经济萧条,就是由这些因素相互作用而引起有效需求不足造成的。凯恩斯提出的相应措施是加强国家对经济的干预,主要通过财政金融政策,刺激消费和投资,增加有效需求,实现充分就业。他的政策措施以社会总需求小于总供给为前提,以加强需求管理为重点,以赤字政策为中心内容。60年代凯恩斯的后继者提倡充分就业财政政策,其基本内容是:当某一年的实际国民生产总值小于潜在的(即充分就业的)国民生产总值时,即使在经济上升时期,仍要通过赤字政策刺激需求,从而实现充分就业。 第二次世界大战后,凯恩斯主义被西方各国奉若神明,纷纷采取赤字财政政策。在当时的历史条件下和一段时间内,赤字财政政策对就业与缓和经济危机起到了一定作用。但是,长期的赤字财政政策最终导致通货膨胀与经济停滞的交织并发,即滞胀。以美国为例:1952~1957年间,通货膨胀率一般在2%上下,失业率在4%左右,即表现为低通货膨胀率和低失业率,这一时期被称为凯恩斯主义的“黄金时代”;1958~1965年间,通货膨胀率在1.3%上下,失业率在5%左右,即低通货膨胀率与高失业率并存;1966~1969年间,失业率在4%以下波动,而通货膨胀率则从2%左右上升到5%以上,表现为低失业率,高通货膨胀率;1970~1979年间,失业率和通货膨胀率同时上升,使美国陷入滞胀困境。凯恩斯主义宣告失灵。

财政政策的挤出效应_扩张性财政政策 -财政赤字

凯恩斯主义以私有制为基础的市场经济为制度背景,以社会总需求小于总供给为前提,不能构成社会主义国家财政政策的理论依据。中国政府历来不主张实行赤字政策,但在现实生活中财政赤字现象却是存在的。比较严重的财政赤字主要出现在两个时期:

①“大跃进”时期(1958~1960)。在很大程度上,“大跃进”否定综合平衡、稳步前进的正确方针,造成国民经济运行的紊乱,在财政上表现为“假结余、真赤字”。1962年查实,原决算三年共结余3.97亿元,实际为赤字169.39亿元。这一结果证明,当时的财政分配活动是膨胀性的。

②实行改革开放政策中发生的财政赤字。1979~1990年的12年中,11年有赤字。1979年曾出现巨额赤字170.67亿元,主要是因为当年同时实行提高农副产品收购价格、提高职工工资和对企业减税让利,致使财政支出规模急剧扩大,以后几年经过调整,赤字数量有所缩小,但从1983年起又开始扩大。造成这一期间巨额财政赤字的原因,主要是为了扭转十年“文化大革命”造成的经济比例关系失调,也是为补偿多年在生产和生活方面累积的“欠帐”所付出的代价,同时和经济改革经济发展中急于求成的倾向,以及由此对国家财政造成的超负荷压力有着密切关系。

财政政策的挤出效应_扩张性财政政策 -现状情况

从大趋势上讲,反周期宏观调控的基本目标一旦达到,那么扩张性政策的淡出就是一种必然的逻辑。在考虑对扩张性政策力度做出一些合理调整的时候,该政策的代表性事项------长期建设国债,显然应该在保持一定规模的前提下,对其绝对数量作审时度势的酌情调减。

在总量酌减的同时,应该致力于使长期建设国债资金逐步退出一般竞争性领域。与有选择的"退出"相适应的是,中央经济工作会议已经明确的生态保护、国土整治、西部开发、东北老工业基地改造等,显然必须放在今后一段时期长期建设国债资金考虑的重点之列。对原来已经形成的长期建设项目,要考虑继续投入资金来完成续建和收尾。对于社会总体发展需要的缓解公共产品和部分准公共产品瓶颈制约的基础设施项目,长期建设国债资金要继续予以特别关注。那些与解决三农问题、全面建设小康社会紧密相关的重大项目,显然也必须作为重点,即在原来已经有所关

注的基础上,进一步加大资金支持的力度。

长期建设国债的政策调整应当和税收政策的调整相互呼应,协同配合。中国在1999年以后已经陆续推出了一些局部减税的措施,今后一段时间,在此基础上,可以充分利用尚可用的一些减税空间,与随之要大力推进的税制改革相结合,

以发挥减税效应。 同时,要建立健全与市场经济新体制相配套的分税分级财政框架。其中的重点就是要在1994年已经搭出的中央和(省为代表的)地方分税体制框架之下,对省以下体制灌注分税分级体制的实质性内容。就目前情况看,五级政权的框架这条路已难以走通,应该设想逐步调成三级实体政权,建立三级的分税分级财政:可以先考虑在乡镇一级结合一些已有举措,逐步把它调为县级政府的派出机构。

财政政策的挤出效应_扩张性财政政策 -政策区别

扩张性财政政策

紧缩性财政政策是国家通过财政分配活动抑制或压缩社会总需求的一种政策行为。它往往是在已经或将要出现社会总需求大大超过社会总供给的趋势下采取的。它的典型形式是通过财政盈余压缩政府支出规模。因为财政收入构成社会总需求的一部分,而财政盈余意味着将一部分社会总需求冻结不用,从而达到压缩社会总需求的目的。实现财政盈余,一方面要增加税收,另一方面要尽量压缩支出。如果增加税收的同时支出也相应地增加,就不可能有财政盈余,增加税收得以压缩社会总需求的效应,就会被增加支出的扩张社会总需求的效应所抵消。 中华人民共和国建立以来,国民经济运行的常态是社会总需求大于总供给,几次国民经济调整中都实行了紧缩性财政政策,以矫治经济发展速度过快、比例严重失调和通货膨胀的弊端。实行“调整巩固充实提高”方针(1961~1965) 这次调整的主要任务是克服“大跃进”给国民经济带来的严重比例失调和混乱局面。主要紧缩措施是:大力压缩基本建设投资规模、节约非生产性开支,压缩社会集团购买力;精减职工,减少国家工资支出;对预算外资金实行“纳、减、管”,增加预算内收入;加强财政工作的集中统一,搞好综合平衡。在实行紧缩措施的同时,还采取了有力的增产措施,增加有效供给,如加强财政对农业的支援并减轻农民负担,调整投资结构从而增加农业和轻工业产品的生产,清仓核资充分发挥物资的潜力等。经过五年的努力,国民经济得到迅速恢复和发展。 1963~1965年间工农业总产值平均每年增长15.7%,财政收入平均每年增长14.7%,各项经济指标恢复到或超过第一个五年计划时期 (1953~1957)的最好水平。

爱华网

爱华网