那一年是1980年,当时我15岁。

我们的船停靠在西贡外面的一个码头。我们的心跳声几乎可以盖过马达的声音。船舱里有120个人,我们的身体全都叠在一起,我们只有一个梦想:自由。

逃离压迫,即使必须以付出生命为代价,我们还是想要自由。

若是被抓回去的话,我们就会被关在粗暴的劳改营里,永远也出不来了。

我知道那种恐惧。一年前,我们试图逃出来的时候,他们差点抓到我。我在一处稻田一直躲到天黑,然后才偷偷地坐公车回家。我躲过了检查,因为我的衣服看起来像是士兵的黄色咔叽服。

船在半夜偷偷开出去的时候,我们都悄然无声。到我们的目的地泰国只有几个小时的航程,却也可以说是千里之遥。我回想到几小时之前,和我的家人道别的情景。他们只能为我这个长子提供路费。我忽然想到一件事:即使我成功了,我或许再也见不到他们了。

船舱内的空气非常紧张,我们的气息紧黏着我们的皮肤。我们仍然受到炮火的攻击,半岛上都是全副武装的士兵。我们需要一整天的时间,才能完全脱离侦察范围。

逃过侦察的范围之后,我们就可以放松了———至少在心理上是可以放松的。

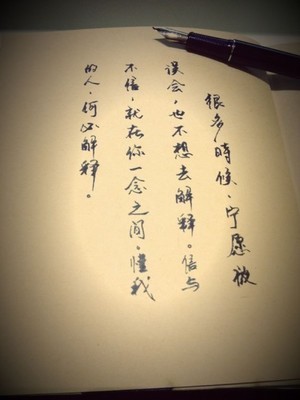

(爱华阅读配图)

越南的气候非常潮湿,再加上120个人挤在只能容纳60人的船舱里,可以想像那种几乎要窒息的感觉。那天晚上,情况变得更糟了:我们遇上了暴风雨。连续两天,狂风与怒涛威胁着我们。我们的排泄物和呕吐物所发出的恶臭简直令人受不了,我爬到甲板上去呼吸一点新鲜的空气,感到有一个小东西在我的头上呼啸而过。一道波浪忽然将我打回船舱里。我失去了知觉,等我醒过来的时候,一个女人抱着我,说我很幸运。“那道浪打在你后面,”她说,“你差点掉到海里去了。”

暴风雨还没有完全结束的时候,另一场灾难就来临了。船长在暴风雨中遗失了罗盘———或许就是两天前袭击我的波浪同时也夺去了他的罗盘。我们不仅脱离了航线,而且船上的电、瓦斯都没了。

我们真是彻底绝望了。最害怕的事情发生了,虽然逃过了政府的毒手,我们却要在无情的太阳下死去。

我们漫无目的地漂流了好几天。有时我们会看到地平线上有船只,可是我们却不能向他们发信号求救,因为我们的信号弹掉到海里去了。虽然白天的时候,其他船只可以轻易地看见我们,可是却没有船停下来救我们。或许是因为我们距离他们太远了,我希望事实真的是如此。我不愿意去想像,有人可以经过一艘载满垂死乘客的船只,却不伸出援手。

粮食已经吃光了,我们的身体严重脱水,衣服都粘在皮肤上,有些人的衣服甚至粘在船底。虽然海里到处都是鲨鱼,还是有很多人跳到水里去———不是为了游泳,而是要把皮肤浸湿。

有些妇女舀海水上来,然后在里面加糖,可是我们只能喝一杯,因为实在是太咸了。我们都又饥又渴,这对小孩来说更难挨。有一个9岁的男孩趁大家都不注意的时候,喝下了所有的水,结果那天晚上他就死掉了;我们用毯子将他包起来,海葬了。他的死让我们觉得非常难过。他的父亲是名美国士兵;如果他可以活着到美国去的话,他一定会过得很好的。

我们虽然听天由命,却还是试着彼此安慰。我的朋友唐问我:“在死前,如果你只能拥有一样东西,你会选什么?”

我并不想要很多东西。如果我不能拥有我的家人的话,那么一件家人的纪念物也可以。“一杯柠檬汁。”我回答,“那就真的是太棒了。”

那天晚上,当我们坐在甲板上的时候,我看到地平线上有一道灿烂的光芒。我戳着唐的肩膀,指给他看,我们马上把这个消息传出去,船上立刻就充满了希望。

我们看到了一座油井。几个男人想要用木板将我们的船驶近一点,可是没有办法,水流实在是太急了。到早上的时候,我们只剩下一个选择:游泳过去。可是海里有大批的鲨鱼出没,而船距离油井还有好几里远。

有3个人自愿游过去。第一个人自此没有再游回来过,他不是溺水,就是被鲨鱼吃了。第二个人游了一个小时后就放弃了,因为水流一直将他往后拉。第三个人是个渔民,他朝斜角的方向游去,最后水流终于将他朝油井的方向推过去。虽然他因为脚抽筋而停下来好几次,12个小时之后,他终于还是抵达了油井。

第二天早上,他们就把我们接过去了,我们出港已经8天了。我们的嘴唇都已经干裂,而且在流血。皮肤青肿,而且发炎,胃都肿起来。我们不能吃固体的食物,所以他们就让我们吃稀饭,这是我的一生中吃过的最美味一餐了。

我们全都活了下来。这艘船将我们送到马来西亚的难民营去,后来我们获准到美国去,我们的自由美梦终于实现了。我于1990年入籍美国。我在罗杰斯大学读工程学,从1991年开始,我就拥有自己的公司。我的家人都以我为荣。

我妈妈说得对,老天爷从不给我们不能处理的事物,如果明天我就失去我的公司,我也会觉得无所谓。我知道自己在危境中活了过来,就这一点来说,我已经是个成功的人了。

现在每当我喝柠檬汁的时候,我就会想起这一点。

爱华网

爱华网