平型关战役亲历者讲的未必是历史真相

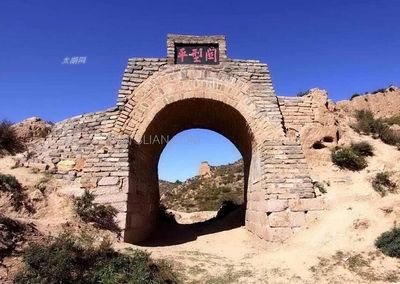

“七七”抗战纪念日来临。中国大陆民众熟知“平型关大捷”,在很长时间中,这是中国大陆中小学历史课唯一具体讲到的抗日战斗。实际上,林彪率领的八路军115师的伏击战,是整个平型关战役的组成部分,整个战役中最惨烈的血雨腥风,笼罩在高桂滋中将指挥的84师拼死防守的阵地。

前一机部黄河工程机械厂工程师高斌先生,78岁了,还在美国新泽西州上班,开著车从上午忙到深夜,一周工作六天;唯一的一天休息,他精神抖擞地上网、去书店、去图书馆……查阅浩如烟海的关于中国抗日战争的中文和日文书籍。

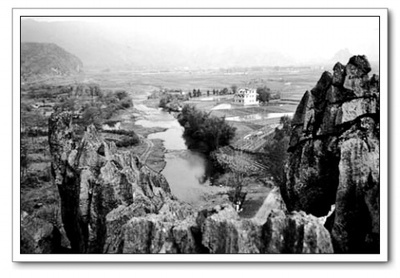

成天盘旋于高斌脑海的,是70多年前的往事——确切地说,1937年9月22日深夜至9月25日上午,中国山西省西北角上那个叫“团城口”的村庄,险要山梁上究竟发生了什么事?

将门之子

高斌是中国抗日名将高桂滋的独生子。“高桂滋”这个名字,年轻读者未必熟悉了。“西安事变”蒋介石被张学良、杨虎城扣押后,就被软禁在高公馆——那是高桂滋刚建成还没来得及入住的住宅,被张学良借去派了这个临时用场,现在这里是陕西省作家协会所在地。

高斌未满周岁时,父亲就参加了长城抗日。1937年“七七事变”爆发后,高桂滋请缨抗战,于7月9日奔赴南口前线,后被任命为第17军军长兼第84师师长。井儿沟、喜峰砦两役,与日本的藤井少将指挥的两个武器精良的伪蒙军教导团恶战,俘敌280余名,毙伤800余人,缴获迫击炮6门、轻重机枪13挺等大量武器装备和120余匹马,藤井仅以身免,被史家称为平绥线战场“仅有的胜利”(注1)。9月14日,在广灵、火烧岭与日军坂垣师团又恶战了一场的高桂滋,按照第二战区司令长官阎锡山的命令,仓促赶到平型关北翼的团城口、迷回村一带布防。

中国大陆民众熟知“平型关大捷”,在很长时间中,这是中小学历史课唯一讲到的抗日战斗。实际上,林彪率领的八路军115师的伏击战,是整个平型关战役的组成部分,整个战役中最惨烈的血雨腥风,笼罩在高桂滋指挥的84师的阵地。

高斌对笔者说:我爸爸带的84师是“杂牌军”,当时交他指挥的李仙洲21师,是蒋介石的嫡系中央军。参加平型关战役的晋绥军、陕军、中央军和八路军有十来万人,其中84师、21师,晋军的73师、独3旅等部队从前方退来,伤亡减员严重,没有得到休整补充;而像晋军郭宗汾的军队从后面开到,并无对日作战经验;口音混杂,装备悬殊,士气和战力差别很大,主军、客军又打算各异,根本来不及上下左右好好沟通……没有办法啊,日寇不容人有喘息之机,有名的精锐之旅坂垣师团,带著伪蒙军队,正马不停蹄一天几十里急速追来!

举棋不定

汪精卫曾有个一针见血的说法:中国并无真正的“国防”,只有“省防”,至多是“数省联防”(注2)。无论山东省主席韩复榘,还是察哈尔省主席刘汝明,哪有什么“全国一盘棋”“覆巢之下无完卵”的观念,都幻想让自己的地盘躲过一劫。从东京日本士官学校毕业的“山西王”阎锡山,也利用各种手段和社会关系,企图把日寇祸水引到别处。但日寇沿著平绥线直扑他的地盘,避无可避,只得匆忙调兵遣将。南京中央政府担心日寇攻占山西,长驱直入南下四川,也匆忙调来援军。

1937年8月底,阎锡山把前线总指挥部设于雁门关下一所窑洞,同周恩来、彭德怀会商制定第二战区战役计划,作战方针为“利用山地歼灭敌人”。阎锡山分析:日军欲图晋绥,必先争太原;欲争太原,必先夺大同,于是调集重兵布下迎战阵势。

没想到,日军于9月13日攻占大同,坂垣师团却打了个“左勾拳”,避实就虚,挥军直指平型关,沿著坂垣征四郎在一年前强横地假借“游历五台山”而亲事勘查的路线,要越过平型关天险,抄击中国军队的后方。雁门关一带兵力雄厚而无用武之地,而平型关一带则危如累卵,阎只好赶紧调兵赶往平型关。

平型关战役的方案也几经更改。阎锡山原来的构想是:我方11个军、10余万人,放日军进入平型关之后,再封死其退路,在平型关以西、繁峙以东沙河一带开阔地打一场包围战。阎锡山自诩这个部署为“口袋阵”,亲召他的嫡系陈长捷、郭宗汾两名军长面授要领。

关键时刻,前线指挥官却犹豫起来。

前线指挥官是第六集团军总司令杨爱源,副总司令是孙楚,杨对孙言听计从。孙楚对这一放日寇进关、关门围歼的计划产生动摇,说服了阎锡山在大敌逼近时临场变卦,改为拒敌于关外。

如果只有晋绥军,阎锡山守土有责,平型关这一仗他硬著头皮也得打。可是来了三支客军:八路军115师,高桂滋17军,由安徽开来的刘茂恩15军,阎的想法就复杂了。他本想让115师和高桂滋一起守平型关正面,周恩来、彭德怀提出,这非八路军之所长,不如让115师隐蔽集结于日军前进道路的侧面,从敌后伏击,阎锡山同意了。

战幕拉开时,高桂滋的84师布防在平型关以北的东、西跑(一作泡)池、团城口至1981.49高地(按海拔高度命名),防线长约14公里;右邻是晋军独8旅、73师防地,左翼是名义上归高指挥的中央军21师,向北延伸13公里到讲堂村;21师的左边是刘茂恩15军,向西、北延伸。八路军林彪115师在东南边的平型关外进入潜伏阵地;由后方开来的晋军郭宗汾71师、陈长捷72师为预备队——其中71师于9月23日晚抵达高桂滋84师防线的后面集结;72师于9月24日午夜抵达离前沿阵地约10公里的齐城待命。

中国军队布防时,并不确知日寇主攻矛头所向,但后来根据地形地貌看,84师防守的内长城上的团城口,与平型关、东西跑池,应是主战场。

高斌给我摊开当年许多战报、电报、官兵回忆录。有的他从这里史籍中查到的,有的他在西安工作的妹妹高士洁(她也曾是陕西省政协委员)多年从档案馆、图书馆和政协等单位苦心搜集的。我2006年10月前往西安,承高士洁多次接谈,更提供很多关于其父亲和平型关的详细资料,字里行间弥漫著血火硝烟,“激战甚烈”“全部殉国”“伤亡殆尽”的字样比比皆是。

战况日志

9月22日 夜11时,日军第五师团21旅团四、五千人配战车尾随我第73师,进逼至平型关前,在平型关前公路上与高桂滋部的断路部队遭遇,爆发激战。

9月23日 凌晨,日军主力并坦克数十辆,沿平型关汽车公路南北高地进攻,企图占领高地控制便道,直取大营镇。驻守1886.4高地的晋军两个连官兵殉国,阵地失守,后高桂滋部夺回;路北敌人进攻,84师502团的王新耀和李荣光两个营全部投入战斗,艾捷三团长亲率两个连抢堵敌人的突破口,腹部中弹负伤,李荣光营长阵亡。高桂滋即令84师250旅来援,499团杨学武营对敌反击,杨学武也受重伤。

另敌二千余攻晋军独8旅,两连守军牺牲,阵地失守。第六集团军副司令孙楚急令高桂滋84师499团、501团向南攻击,晋军73师和独8旅配合,血战至午后一时,84师付出惨重代价将敌击退,收复的阵地仍交晋军防守。

进攻84师阵地的是坂垣机械化部队,炮兵整天轰击。战前虽然南京中央政府给山西拨了国防经费,但这一带事先并未挖设工事,84师进驻后匆忙挖的掩体无法抵挡日军猛烈炮火,石片横飞,加重了我军伤亡。到下午4时,敌军终被击退,501团吕晓韬团长一度出击,缴获轻机枪四挺等武器。

这一天,800余敌寇进攻21师阵地,未得逞;千余敌寇进攻15军阵地,也未得逞。

23日凌晨5时,晋绥军第七集团军总司令傅作义接到阎锡山电话命令:“敌以优势兵力攻我平型关阵地,我84师与敌苦战中,已调71师郭宗汾部前往大营布防,35军所属步兵2旅,著用汽车输送至大营附近,增援平型关战斗。”阎并命令傅与杨爱源联合指挥平型关战事。

傅作义即于同日电令各部:

给朱德电:我决歼灭平型关之敌。增加八团兵力,24日拂晓可到。希电林师(115师)夹击敌之侧背。

电令71师速即向大营东北地区(团城口一线)前进;

电令72师陈长捷部速向沙河前进待命。

傅作义命令:乘日援军未到,我军将预备队投入到团城口方向全线出击,全歼关前日军。原定24日出击,但是郭宗汾称“预备队71师行军疲劳”,改为9月25日凌晨出击。傅作义无奈,只好赶快通知八路军总部转告林彪,推迟一天出击——好险,林彪的报务员正要关掉电台出发,他们赶忙派通信员通知已在行军中的部队(注3)。

入夜,日军又猛攻团城口,在高桂滋部队后方待命的晋军71师清晰地听见枪炮厮杀声。

9月24日 八路军115师在平型关东20里公路两侧进入伏击阵地。

这是高桂滋的将士打得最惨烈的一天。敌增兵五千余,向平型关、团城口等各阵地猛攻,炮击甚烈,激战终日,高军伤亡团长、副营长数员,连排长30余员,士兵千余,师、旅、团、营的全部预备队均已投入战斗,各处告急,却无兵可派,高急电阎锡山和孙楚求援,却没如愿。

阎锡山命令傅作义赴大营附近指挥。傅率幕僚于午夜12时进驻大营附近,又得知郭宗汾师“因天雨行动困难”,出击“延后二小时”——作战方案变更,傅总指挥竟然不知情!

9月25日 凌晨2时,日寇再攻1886.4高地,晋军又失守了。大雨如注,84师吕晓韬团长挑选奋勇队,再度夺回该高地。

凌晨3时30分(日方史料说“凌晨4时”),日军的龙泽(第9)、石山(第10)中队及橘(第12)机枪中队等部,夜袭我军,占领团城口、东跑池附近某高地(日军称为“石山高地”),但日军三个中队共伤亡98人。(注4)

八路军115师伏兵向坂垣师团第21旅团辎重、补给部队发起歼灭战,115师的685团则顽强阻击日寇来救援的三个中队。

高桂滋的84师连日血战损失惨重,渐不能支(注5)。上午10时左右,团城口一带阵地陆续被敌突破。502团代理团长杜文卿在率队强堵阵地缺口时,壮烈牺牲。

下午3时,晋军防守的1886.4高地得而复失,84师师部亦在敌炮火覆盖下。

郭宗汾71师按再三延迟的方案,应于上午8时抵达攻击位置,由团城口以北出击,但据晋绥军人员回忆录及该师战报记录:遭到攻占了团城口高桂滋阵地的日军射击,出击受阻!

怪呀,上午10时,高师残兵失守部分山头,怎么郭宗汾8时出击就说遭到高桂滋阵地上日军射击?

这正是后来争论了70年的问题,下面再说。

9月26日 日军从鹞子涧和平型关正面抽兵来援,61军程继贤团趁虚夺回鹞子涧,日军又反扑,程团和敌人逐院争夺,弹尽援绝,坚持至28日,团长以下官兵近千人壮烈牺牲。

高桂滋的84师残部仍在团城口以西坚持,其251旅旅长高建白、250旅旅长李浓藻仍在迷回村。26日晨日军飞机和大炮轰击迷回村,下午501团吕晓韬团长被日军包围,251旅派部队将其救出。

郭宗汾71师对日军攻击没有进展,至16时敌我呈混战状态。

9月27日 日军继续进攻我21师阵地;另一路日军东条纵队在北面进攻由杨澄源第34军防卫的茹越口。高桂滋致蒋介石密电:职军马已奉令向灵邱西南王成庄附近转进。

9月28日 平型关这边激战正酣,远远的北边防线被日军东条纵队突破了茹越口,防守的203旅梁鉴堂旅长阵亡,晋绥军退到茹越口南边的铁角岭,杨澄源退入繁峙。

高桂滋84师师部移至西河口,收容整理残部。

9月29日 晋绥军丢失铁角岭。

9月30日 日寇攻占了繁峙县。繁峙位于平型关我军防线的侧后,如日军堵住后路,中国军队就有被包围全歼的危险。阎锡山紧急会议,决定全线撤退。

国民政府军委会第一部派往晋军第六集团军的监军介景和,这天致电军委会第一部部长黄绍竑,急报战况:“敌以一联队攻茹越口,已长驱直入。刻杨、傅二总司令已作向五台山退却准备,此战失后,第二线更无法守。请中央速筹大计,以免贻误全局。”

10月1日 日军攻占代县,情况更加危急!

10月2日 夜,中国军队撤退,平型关战役结束。

从交火到撤退,平型关之战历时十天,日军记载伤亡8562人;中方伤亡无法确切统计,但无疑远超日军。

本可取胜

高斌说:傅作义不愧为名将,他极力主张在日军大批增援部队尚未赶到之际,集中优势兵力多路出击,全歼关前敌人。奈何啊,傅作义并不是晋军的掌门人。

二战区“爰定于24日出击”,预定用总预备队中之郭宗汾71师附金宪章新2师共八个团,并以陈长捷72师及35军两旅为总预备队,由傅总司令任出击军之指挥(见附录《平型关战役八次争夺战》)。16个团出击,与林彪的115师形成合围态势,兵力应该超过平型关前已有相当消耗的日军和伪蒙军队。

然而,郭宗汾71师却提出:不行,“以出击军行军疲劳之故”要休整一天。(出处同上)

对此,高斌百思莫解:高桂滋等不少部队都是从河北、察哈尔一路阻击、千里转移到这里,战斗减员十分严重,两个月来连续作战,没有时间休息整顿,接到命令后,立即构筑简易工事投入战斗;而郭宗汾部还没有跟日寇交过手呢,又是在山西本乡本土,不说养精蓄锐吧,也是以逸待劳,怎么就“行军疲劳”不能马上上阵?同为晋军将领的陈长捷不是还称赞郭宗汾“该部初次上抗日战场,士气尤锐”吗!

出击时间后来再次推迟。按84师高建白旅长回忆:出击从24日下午6时,推到晚8时,再推到晚12时,又推到25日凌晨4时,又因雨推到8时以后——“改变五次,结果没有出动一兵一卒”。

不仅出击时间延后,傅作义本来制定了出击计划,到24日午夜出击在即,他才得知被改动。郭宗汾的第11号命令,已经不是傅作义策划的与八路军合围日军于平型关之外,而是把敌人放进平型关内来打。

当出击时间一再延迟时,在最前线快顶不住的84师高建白旅长等人,逼问晋军202旅旅长陈光斗究竟何时出击,陈拿出一纸命令:“郭载阳(即郭宗汾)转阎长官命令‘无本长官电话命令不得出击’。”

高斌说:“战机一纵即逝,这推迟一天,对于战争胜负、对高桂滋的部队来讲事关重大!”

郭宗汾71师战报更称:9月25日,由于高桂滋据守的团城口阵地被日寇占领,导致71师出击受阻。

团城弃守?

这就产生了两个问题:

第一个,高桂滋是否擅自下令84师自团城口阵地撤退?

第二个,郭宗汾71师出击究竟情况如何?

先来看第一个问题。

这个问题有两个要点:高桂滋是否下令撤退?日军什么时候占领团城口?

《抗日战史·太原会战》说:“平型关正面之敌,获援军五千余后,于本(24)日拂晓起,复向我平型关、团城口及讲堂村一带阵地攻击,并以战车队向我东跑池以南冲击,战斗至晚,敌未得逞。”“至25日,我第71师各部队正前进之际,适敌铃木兵团及伪蒙军亦向我84师团城口附近阵地攻击,第84师被迫撤退,敌遂占领团城口、鹞子涧、六郎城一带高地。我第71师,沿公路前进之第404团,于2时许与上述之敌遭遇。”(注6)

这里说的是:高的第84师于9月25日在敌军攻击下“被迫撤退”。时间虽未注明,但是说郭宗汾71师“2时许”与敌遭遇——71师若出击也是在上午8时以后,可见这里“2时”只能是午后2时。

时任84师营长的邵春起现仍健在,曾任安徽省人大代表、民革阜阳市名誉主委。他曾撰文回忆当时的血战,让人惊心动魄:

(9月)24日先是阴雨蒙蒙,继而越下越大,士兵没有雨具,衣服都被淋湿,敌坂垣师团大部赶到。下午1时,敌人在飞机大炮的掩护下,分路向我师全面进攻,敌攻甚猛,接近肉搏距离。此时,营、团、师预备队全部投入战斗,士气大振。由于我将士齐心协力,英勇奋战,打得敌尸狼藉……502团代团长杜文卿壮烈牺牲,499团杨世立营长负重伤,我营四连代连长张振恩以下官兵伤亡数十人。

25日拂晓前,右翼由我师的499团刘营防守的无名高地被敌人偷袭占领,若敌居高临下,天明后,我营就要受到威胁,无法立足,而不战自退。……为了确保我营阵地安全,我立即决定从六连抽出士兵20名,联合刘营官兵,由排长郁风祥率领,从无名高地右侧迂回到敌后,实行两侧夹击,一举夺回小高地。经过白刃拼搏,浴血奋战,终于把该高地夺回,仍交刘营防守,稳定了战局。但排长郁风祥和十多名士兵在战斗中壮烈殉国,同时我的右腿负重伤。

……高桂滋虽然多次向总指挥杨爱源及阎锡山请求增援,他们每次都答应,但始终未见派来一兵一卒。终因伤亡过重,阵地无人固守,于26日沦入敌手。(注7)

他说的是:阵地无人固守,9月26日“沦入敌手”。

而抨击高桂滋“下令撤退”的将领,以时任晋军61军军长的陈长捷为代表。陈长捷1948年担任天津警备司令,被解放军俘虏,被判为“战犯”关押多年,1959年获特赦。他回忆说:

高部的团城口、鹞子涧、西泡池间阵线,虽不断受敌炮击,守军依托强固阵地,配备稍疏,尚无重大伤亡。由于攻平型关之敌源源北展,高部发生了恐慌。一闻郭军到达大营,更加紧向孙楚呼告不克支持,且直接要求郭军即刻增加前线守御。郭以奉令出击为辞。孙对双方争执,未加明确节制,固知高部意存避敌,以为郭军集结好,一展开出击,便得立解纠纷。24日晚,敌对高部阵地右翼西泡池和团城口两处,发动夜攻,高益觉形势严重,要求开到齐城的郭军一部就近增加于西泡池,郭又未允。当夜孙楚适得八路军高参通报:林师已阻截平型关、东河南敌后的公路,即对敌发动抄击,并以一部向大小含水岭挺进,接应团城口、平型关大军进击。形势大好,敌已陷我掌握之中。孙楚认为高部纵感紧急是暂时的,可以坚持的;郭军须集结全力作大规模出击,万不可分割应付,陷于胶著。遂要求高桂滋、李仙洲须镇定固守,不得动摇。高桂滋根本藐视孙楚的指挥权能,认为孙楚是有意识地要牺牲他们,来让晋绥军独占风头。由于错觉而怨愤,擅自放弃团城口,鹞子涧、东西泡池各部亦均退迷回村,再缩避于恒山方面,依刘茂恩军,共同保存实力,耍著杂牌军的故态。他们根本否认八路军已到敌后,以为向蔡家峪、东河南间合力歼敌,为虚构的愿望。为了对孙、郭泄愤,故意闪开团城口、鹞子涧险隘,让贸然出击的郭军碰钉子去。他向阎报告,则以执行所预示的“沙河会战计划”为词。阎锡山作为战区司令长官,在当时的紧急状态下,苦在心头,对杂牌客军的故态复萌无可奈何。以后阎在吕梁山集训中,偶尔同晋军将领回忆起平型关之败,犹愤慨地说:“高桂滋放弃团城口,比刘汝明放弃张家口,更为可杀!”(注8)

在陈长捷笔下,高桂滋部“无重大伤亡”,只是“意存避敌”“耍著杂牌军的故态”,更严重的是,“为了对孙、郭泄愤,故意闪开团城口、鹞子涧险隘,让贸然出击的郭军碰钉子去”。如果说,“擅自放弃”防地还只是为保存自己,故意闪开险隘让郭军“碰钉子”简直就是配合日寇、陷害友军了!对于抗日军人来讲,这实在是一个非同小可的指控。

陈长捷这一说法对后世影响甚大,陶纯所著《血色雄关》一书是最突出的一例,用文学手法铺陈渲染,绘声绘色:

书中写道:还未和敌接火,高桂滋就给阎锡山和孙楚打电话要求增援和撤进关内。9月24日,得知郭宗汾率部到来,高桂滋又给孙楚打电话,请立即派郭军前来增援。孙楚告诉他,“阎长官和战区决意令郭军另行出击,配合八路军作战。请你再坚守一阵,明日情况就会有所好转。”

高桂滋怒骂一句,又要通郭宗汾:“郭军长,按阎长官的命令,贵军应来接替我部。我部连日苦战,伤亡惨重,实难坚持,请贵军速速前来接防阵地!”郭宗汾:“高军长,我并未接到增援贵军的命令,恕难从命!”……

24日入夜之后,孙楚又接到高桂滋求救的电报,这封电报的措辞更为凄厉:“最后哀鸣,伏维矜鉴”。该书接着写道:

……(高桂滋)又要通“难兄难弟”——第21师师长李仙洲。他说:“李师长,孙楚手中握有一个军,而不增援咱们,实在可恶!”

李仙洲:“他不是要让郭宗汾出击吗?”

高桂滋:“即便出击,又顶屁用!而八路军抄击敌后,兄弟也认为这是孙楚虚构的幻想,他纯粹是有意牺牲咱们,而让晋军独占风头。咱不上他这个当!”

李仙洲:“军长有何打算?”

高桂滋:“当务之急,撤!”

李仙洲犹豫了。高桂滋说:“李师长,你撤不撤兄弟就不管了,我将马上传令,我的第84师撤至迷回一带!”

放下电话,高桂滋对他的参谋长说;“派传令兵下去,命令各团全线撤退!再给阎老西发报,就说我部按长官原定计划,撤回关内。放敌进到繁峙打!”

一个小时后,东、西跑池、团城口、鹞子涧一带两公里宽的防御地段落入敌手。

而孙楚等人一直蒙在鼓里。(注9)

下令撤退?

上述说法令高斌与高士洁兄妹难以接受。高斌质问:陈长捷率61军在200里外的后方待命,接到命令驰援,该军先头部队24日午夜赶到,他有什么凭据断言高桂滋受敌“猛攻”、“伤亡惨重”是谎言,更指控高桂滋“意存避敌”“擅自放弃”甚至“故意闪开”险隘,让友军陷入陷阱?

陈长捷被特赦后,于“文革”中不堪凌辱而自杀,高士洁便于1996年12月状告《血色雄关》作者陶纯和解放军文艺出版社侵犯名誉权,要求赔偿。

西安市新城区法院一审判决:“该书不构成名誉侵权”,驳回高士洁起诉;并要求高士洁赔偿解放军文艺出版社交通费3740元。

高士洁不服,上诉到西安市中级人民法院。1998年8月12日,法院做了终审裁定。裁定可圈可点:陈述了“高桂滋率部对入侵日寇进行了抵抗,伤亡二千余人后溃退”,但又说《血色雄关》“以重笔描写高桂滋所部溃退似无可厚非”,所以“不构成对高桂滋名誉的侵害”。

没错,如果写高桂滋所部“溃退”确实“无可厚非”。问题是该书并不是这么写的啊!高士洁所告的,是《血色雄关》重笔描写高桂滋“命令各团全线撤退”!

84师是“下令撤退”还是“溃退”?84师阵地是“放弃”还是“失陷”?这两者含义根本不同,正如陕西省社科院学者郭润宇所说:放弃,是能守不守,为了某种目的故意丢掉;失陷,则是由于敌我力量悬殊,欲守不能,被迫丢失。(注10)

西安市中级人民法院终审裁定另一值得玩味之处,是将下级法院驳回高士洁“侵犯名誉权之诉”,改为驳回“名誉侵权赔偿的诉讼请求”。这就是说:驳回的只是高士洁的赔偿要求。终审裁定还撤销了下级法院要高士洁赔偿被告3740元。

高斌、高士洁作为高桂滋的子女,为其父辩诬的心情,笔者可以理解,但是我们更得求证于当时的权威调查结论和第一手资料。笔者阅读各方人士,包括各支部队的军人、战地记者、村民的上百万字

爱华网

爱华网