《山弈候约图》 辽佚名绢本设色纵106.5厘米横54厘米 辽宁省博物馆藏

此画于1974年在辽宁省法库县叶茂台七号辽墓出土。画面绘有峰峦峭拔,杉松茂密,厅堂深锁。岭坪上两人对弈。山门外曲廊相通。一长者策杖前行,尾随二童,一负葫芦,一负琴囊,为赴约入山而来,巧妙地组成一幅耐人寻味的隐者生活画面。辽代卷轴绘画作品传世不多,《山弈候约图》虽无作者名款及印记,却是辽代早期墓葬出土,制作年代是确实可靠的。此画为研究中原和契丹绘画艺术的相互影响,提供了第一手材料。

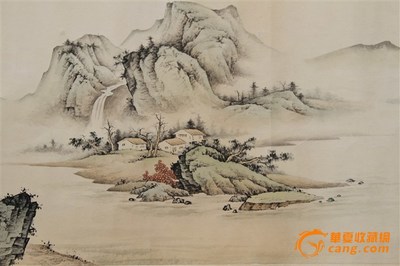

《赤壁图》金武元直纸本水墨高50.8厘米长136.4厘米 台北故宫博物院藏

武元直, 字善夫,生卒年不详。金明昌(1190—1196)名士。其作品散见于同代人和元明诸家诗文集题咏。武元直以山水画见长。《赤壁图》一画绘苏轼《赤壁怀古》之意境。画大江峭壁,崖壁以劲利的斧劈皴法, 表现石块的嶙峋与坚实, 树木细小而茂密, 峰石只略加皴染。江水波浪激涌处, 一小舟顺流飘然而下,舟上三人泰然而坐, 似在吟诗作赋, 指点江山, 人物虽小, 其精神面貌却可得其大略。按此图原定为宋人朱锐所画,论画法略为接近南宋院体, 但不像朱锐之笔。

《洞天山堂图》金佚名 绢本设色 纵183.2厘米横121.2厘米台北故宫博物院藏

此画图绘了白云吞吐漂浮于山间,山谷中松林茂密,清溪流淌,隐露楼观,境界清幽,表现了一派世外桃源般的仙境,画幅右上楷书“洞天山堂”四字,点明了全画的主题。诗堂有王铎跋语:“神理气韵,古秀灵通,入于口微,董源此图,当属玄化,丙戌端阳后二日题于琅华馆。”有人认为是董源手笔。但是此图笔墨苍劲,景色茂密,云朵以白粉染绘,与董源之淡墨轻岚风格迥异,更近于金代画家那种承袭董巨而有所变化的风格,所以认为是金代绘画更为符合此画的风格。

《山居图》 元 钱选 纸本设色 纵29.6厘米 横98.7厘米 上海博物馆藏

钱选(1239—1301),字舜举,号玉潭,吴兴(今浙江省湖州市)人。宋景定三年乡贡进士。钱选以勾皴来表现山石的阴阳向背,墨青涂染,笔法取涩势,含而不露。树叶淡渲汁绿,呈现生拙的意趣,风格别致。

《云横秀岭图》 高克恭绢本设色 纵182.3厘米横106.7厘米 台北故宫博物院藏

《云横秀岭图》是高克恭山水画代表作,画云山烟树,溪桥亭屋,气韵流润,山顶作青绿横点;坡脚勾皴染赭色,用笔凝重苍浑,墨色淋漓酣畅。此画为合参米氏云山、董巨皴染画法的典型之作,别开生面。本幅无作者款印,上有元代邓文源等题及清高宗弘历题。此画经梁清标及清内府收藏,有梁氏和清内府诸藏印,曾入《大观录》和《石渠宝芨续编》等著录。

《水村图》 元 赵孟頫纸本设色纵24.9厘米 横120.5厘米 北京故宫博物院藏

赵孟頫,仁宗尤其敬重他的才华, 将其与李白和苏轼相比。他博学多才, 工古文诗词, 通音韵, 精鉴赏。书画方面造诣尤深, 篆、隶、行、草,无一不精;山水、竹石、人马、花鸟, 无所不能。在中国艺术发展史上, 像他这样具有多方面成就、影响深远的人物,实在是很罕见的。此画以董源披麻皴画山,墨色清淡,行笔多曲折变化,近乎解索皴。淡墨点苔,树木苍老,水致细密。

《洞庭东山图》 元 赵孟頫绢本设色纵61.9厘米 横27.6厘米 上海博物馆藏

赵孟頫多写文人隐逸的生活情趣。在笔墨技法上,兼善工笔和写意,呈多种面貌。《洞庭东山图》画太湖洞庭湖东山之景。东山山势非高,圆浑平缓,山径曲折,山居云雾迷蒙,岗峦隐约。湖面波光掠影,一叶轻舟,由左方驶向对岸,岸上一人待渡。近处坡石,杂草丛生。描绘了太湖中的幽美景色,境界寂静。画上自题:“洞庭波兮岌岌,川可济兮不可以涉。木兰为舟兮为楫,渺余怀兮风一叶。子昂。”

《谢幼舆丘壑图》 元 赵孟頫绢本设色纵20厘米 横116.8厘米美国普林斯顿大学美术馆藏

雾霭微茫,江面平静如镜。境界旷远。整个画面宛如宇宙万象被过滤提升成晶莹剔透般充满着音乐性的宁静世界。笔法秀润、清旷, 虽系学李成、郭熙画法而来,但一变宋人工整刻划之体。

《鹊华秋色图》 元 赵孟頫纸本设色 纵28.4厘米 长93.2厘米 台北故宫博物院藏

《鹊华秋色图卷》画济南郊外鹊、华不注两山的秋天景色。画面上鹊、华两山遥遥相对, 右边的华不注山,自平地拔起, 峻峭有余; 左边的鹊山, 则峦头圆厚。平原上, 洲诸红树、芦荻、茅屋、鱼罾, 行人往来如蚁。此画初看甚是平淡、干淡之笔,简率的墨色, 似乎是追求一种清润、秀美和朴拙的格调, 表现一种淡泊与平淡的意趣,极富笔墨趣味。明董其昌评此画说:“兼右丞、北苑二家画法”。元人赞誉此画是“一洗工气”, “风尚古俊,脱去凡近”。

《山水图》 元 李士行轴绢本墨笔 纵106.2厘米横52.7厘米北京故宫博物院藏

李士行(1282-1328),字遵道,蓟丘(今北京)人,官至黄岩知州,善诗书画,曾从学赵孟頫。深远的山涧有一清流涌出,并化为平静的河水缓缓向前流淌。整个画面布局平稳,境界平淡天然。此画用笔温和秀润,多用披麻皴,墨色变化丰富,水色淋漓。其浓淡相间,以淡墨皴染,浓墨画近树和点苔,层次分明。

《寒林图》 元 曹知白绢本水墨 纵27.3厘米横26.2厘米北京故宫博物院藏

曹知白(1272—1355),字又元, 号云西, 又字贞素, 人称贞素先生, 华亭(今上海松江县) 人。至元中任昆山教谕, 曾北上大都(今北京), 不久辞归,隐居不仕, 饱览经书和研究道家之说。自写书斋匾额曰:“常清净”以示求闲适恬静意趣。《寒林图》画枯林一行于坡石之间, 树干劲挺,疏落有致, 笔墨带有秀润气, 属中年之作。自题:“僧弟自闻以不得予画为根, 几闲有此不了者, 即了与之,然末为佳。他时有得意者为易之。泰定乙丑九日, 云西兄作。”

《疏松幽岫图》 元 曹知白 纸本水墨 纵74.5厘米 横27.8厘米 台北故宫博物院藏

元代山水大家黄公望在《写山水诀》之首说:“近日作画,多宗董源、李成二家笔法,树石各不相似,学者当尽心也。”曹知白在师法古人又避免过多地参照古人之法。《疏松幽岫图》前景树丛中有两棵高大的松树,远处圆润的山丘布满了画面上半部。主峰的结构既平面化又有起伏,吸收了董源、巨然山水画传统。此画用笔干涩、淡墨渲染,很有几分黄公望之风。

《群山雪霁图》元 曹知白 纸本墨笔 纵129.7厘米 横56.4厘米台北故宫博物院藏

此图描绘的是高山大岭的雪霁景色。图中以前后高低排置的几座山峰为主体,山涧有一细瀑飞流直下。山下一宽阔而平静的河水似已封冻。右岸水边及岗峦之间隐没着数座房屋,房屋周围遍生松树寒木。整个山峦、房屋及寒树上覆满白雪,苍茫一片,素雅洁净。画中构景简洁,但充实饱满而平正。其笔墨精湛,造物具体,疏密有度。墨色则简淡清雅,极好地烘托了雪山的景色。

《溪山泛艇图》 元 曹知白纸本水墨 纵86.3厘米横51.4厘米上海博物馆藏

曹氏和昆山顾氏(瑛)、无锡倪氏(瓒)为元代江南著名的三大豪门旺族。他家有数处亭台池馆和园林花圃, 盛极一时。曹知白喜结宾客,家藏书画古玩甚多, 四方文人多愿与之交游。曹知白善画山水, 远法李诚、郭熙,追求清疏简淡的画风, 其作画多用柔细之笔, 极少渲染,早年笔墨秀润,晚年趋于苍秀简逸。此图是曹知白变体后的佳作,上有倪瓒题诗“云气四时多似雨,涛声八月大如雷”,足以说明此画的意境。

《松下鸣琴图》 元 朱德润绢本水墨 纵120.8厘米横58厘米台北故宫博物院藏

朱德润(1294—1365), 字泽民, 号睢阳山人,睢阳(今河南省商丘市)人, 25岁抵大都, 得赵孟钔萍觯 受之于仁宗、英宗两朝, 官国史院编修,授镇东行中书省儒学提举。早年受高克恭、赵孟畹挠跋臁I剿Ψㄐ淼滥和郭熙, 树枝作“蟹爪”, 山石用卷云皴。构图或作溪山清远,或作林木挺健、峰峦耸秀, 极富真实感。笔墨秀劲清雅。《松下鸣琴图》画高松下石坡上三人对坐,一人操琴演奏。水中一鱼翁正划舟归来。近景苍松挺立, 远处峰峦起伏, 景物旷远。笔墨挺健秀润。

《浑沦图》元朱德润纸本水墨纵29.7厘米 横86.2厘米 上海博物馆藏

浑沦,指浑然一体不可分的状态。《列子·天瑞》曰:“气形质具而未相离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相浑沦而未相离也”。《浑沦图》画坡石古松斜立,势若虬龙,树上藤蔓牵绕,飘然向上。右有一圆盘,或日乎,或月乎。景物虽简而内含玄奥涵义深刻。此图似乎表现作者对世界的认识及宇宙观,即如作者题画所言是:浑沦图,浑沦者不方而圆,不圆而方。先天地生者,无形而形存。后天地生者,有形而形亡。一翕一张是,岂有绳墨之可量哉。所画松石笔致密和精巧,墨韵温润雅秀。

《秀野轩图》元 朱德润 纸本淡设色纵28.3厘米横210厘米北京故宫博物院藏

此图是为秀野轩主人周景安画。据此图作者在图所写的《秀野轩记》中云,秀野轩是元代文人周景安读书之所,地处浙江,轩旁幽溪曲涧,佳木秀卉映于其间,是一处理想的幽居之所,画家当时也在此地避居,离周氏秀野轩不远,此图即取材于秀野轩及周围实景。采用平远章法,以花青运墨写平林疏材,远山映苇,小屋临溪,二人轩对坐间话,三五行人往来溪桥边,境界清旷幽美,笔法秀雅苍润,设色清雅明快,恰到好处地表现了秀野幽居的主题。

《天池石壁图》 元 黄公望绢本设色 纵139.4厘米横57.3厘米北京故宫博物院藏

在画史上, 黄公望与吴镇、倪瓒、王蒙合称为“元四家”,被推为“元四家之冠”。对明、清山水画影响巨大, 许多作品被当作范本。 黄公望的画迹流传至今,据说有50幅以上。黄公望著有《写山水诀》一书, 对山水树石的笔墨、设色、布局、结构、意趣等都有精辟论述,此书被认为是南宋山水画理论的真传。《天池石壁图》画层峦叠嶂, 杂木长松, 构图繁复而笔法简洁, 烟云流润, 气势雄浑,是黄公望自创的浅绛山水的代表作。

《九峰雪霁图》 元黄公望绢本水墨纵116.4厘米横54.8厘米北京故宫博物院藏

此图画雪中高岭、层崖、雪山层层叠叠,错落有致,洁净、清幽,宛如神仙居住之所。画面采用了荆浩、关仝和李成遗意,并参从己法而成,用笔简练,皴染单纯,淡墨烘染的群山与浓重的底色相辉映,映衬在洁白如玉的雪地上分外突出。意境十分深远,恰当地表现出隆冬季节雪山寒林的萧索气氛,极具艺术感染力。是黄公望雪景山水的典型之作。画上自题:“至正九年春正月,为彦功作雪山,次春雪大作,凡两三次直至毕工方止,亦奇事也。大痴道人,时年八十有一,书此以记岁月云。”

《丹崖云树图》 元黄公望纸本设色纵101.3厘米横43.8厘米北京故宫博物院藏

黄公望的绘画曾受赵孟钣跋欤 远宗董、巨, 间及荆浩、关仝、李成, 晚年大变其法,自成一家。黄公望常携带笔墨, 寄身于深山大川之间, “领略山川之情韵”,手摩心记。《丹崖云树图》画重峰叠岭,高松层崖,山石用董源、巨然之法,多作披麻皴和矾头石,兼旋洗色。笔法松秀、设色淡冶。“自有一种天机活泼隐现出没于其间”。本幅上有一题,无款印,又有元·张翥题诗中有云:“一峰居士精神健,此笔前生应画师。”

《快雪时晴图》 元黄公望纸本淡设色纵29.7厘米横104.6厘米北京故宫博物院藏

黄公望天资聪慧, 十二三岁便参加神童考试, 稍长更是博览群书, 逐渐文名显著, 曾充任“浙西宪吏”, 因受累入狱,几乎丧命。出狱后隐居不仕, 皈依道教全真派。工书法、诗词, 善散曲,50岁左右才专心从事山水创作。《快雪时晴图》画面除一轮寒冬红日外,该画全以墨色画成,描绘雪霁后的山中之景。通幅用笔柔润如羽,令人称奇的是黄公望竟能运用这种极其柔润的线条建构如此宏大的山石结构,并且使之稳固清晰。

《水阁清幽图》 元 黄公望 纸本墨笔 纵104.7厘米横67厘米南京博物馆藏

此图景物以云气间隔,可分为远近两部分。近景描绘一山间溪流从远处密林中涓涓而来。溪流两岸,坡石层叠,树木成林,葱郁茂盛。山谷之间,云气弥漫,其后远景中一主峰耸立,两旁低峰回护,前伸的山顶平台,使远近之景相互呼应。此画笔法与黄公望其它典型作品有所不同,除山石轮廓及屋树多以勾点法之外,山石纹理则多用拖擦的笔法,从而给画面增添了一种舒旷洒落的气质。此画布景简洁凝练,意境开阔大方,势态端庄浑穆,平淡天然之趣,由此可见一斑。

《富春大岭图》 元 黄公望 纸本墨笔 纵74.2厘米横36厘米南京博物馆藏

富春,为黄公望最喜爱和多次表现的山水题材之一。图中描绘一座高耸兀立的富春大岭,山顶光洁明润,山腰石隙间树木茂盛。右侧绝壁幽涧,飞流直下,一桥悬空,连接左右两壁。左侧山腰上,一条山道在绝壁之间逶迤穿行,向山谷纵深方向延伸而去,路边山凹间树荫之下,数间客舍,掩映在山石之后。逶迤的山道,下临江面,江水平静,绕着绝壁缓缓流动。此作中山石画法简洁,枯笔淡墨,皴染有度。画面构景紧凑,疏密虚实,对比鲜明。山石虽突兀奇崛,但其意境平淡,此奇中有平,乃画法最高境界。

《洞庭渔隐图》 元吴镇纸本水墨纵146.4厘米横58.6厘米台北故宫博物馆藏

此图画嘉兴东洞庭的湖山景色,秋峦葱郁,长松劲拔,渔舟细小如叶在水面飘浮。构图用阔远的二段式,突出了江南山重水复的自然之美,内容亦为画家长年活动的湖泽沙渚,黄芦短荻。山石作披麻皴,再加湿笔浓墨点苔,充分发挥了水墨氤氲的特性,抒发了幽闲澹远的情致。自识:“梅花道人戏墨”,“嘉兴吴镇仲圭书画记”白方印。幅上又自题词:“洞庭湖上晚风生,风搅湖心一叶横。兰棹稳,草花新,只钓鲈鱼不钓石。至正元年秋九月,梅花道人并书。”

《双桧平远图》 元吴镇绢本水墨纵180.1厘米横111.4厘米台北故宫博物院藏

吴镇年轻时从毗陵柳天骥学“天人性命之学”,一意韬晦,隐居终身。除研究儒家经典外,旁通佛、道学说。常往来于嘉兴、杭州一带,以占卜为主。《双桧平远图》画平地上并立古桧两株,参天耸立,气势雄伟挺秀,下临坡石溪流,远山层叠,具有平远之势,笔力坚实,笔墨圆润。此为吴镇现存最早的山水画。

《渔父图》 元吴镇绢本水墨纵84.7厘米横29.7厘米北京故宫博物院藏

吴镇善写草书,师法怀素和五代的扬凝式,笔势宛转遒丽,自成一家。他常用草书写画跋。姜绍书《韵石斋笔谈》云:“梅道人画秀劲拓落,运斤成风,款侧墨沈淋漓,龙蛇飞动,即缀以篇计,亦摩空独运,旁无赘词。正如狮子跳踯,威震林壑,百兽敛迹,尤足称遵。”此幅作远山丛树,流泉曲水, 平坡老树。坡旁水泽, 小舟闲泊。笔法圆润。境界迷蒙幽深。画上自题:“目断烟波青有无, 霜凋枫叶锦模糊, 千尺浪, 四腮鲈,诗筒相对酒葫芦。至元二年秋八月, 梅花道人戏作渔父四幅并题。”

《秋江渔隐图》 元吴镇绢本水墨纵189.1厘米横88.5厘米台北故宫博物院藏

《桐阴论画》称吴画墨汁淋漓,古厚之气,扑人眉宇”。吴镇的绘画对后世的影响颇为深远,明代沈周、文徵明等人多以他为师。《秋江渔隐图》画高山平湖,一叶轻舟随波荡漾。左方高岭斜耸, 一道清泉顺势而下, 注入平湖之水中。山脚林木郁然。前方乔松挺立, 松下楼阁,州渚芦荻摇曳。笔墨湿润雄秀。境界深远。画上自题:“江上秋光薄, 枫林霜叶稀, 斜阳随树转, 去雁背人飞, 云影连江浒, 渔家并翠微,沙涯如有约, 相伴钓船归”。

《松泉图》 元吴镇纸本水墨纵105.3厘米横31.7厘米南京博物馆藏

此图用秃笔勾勒树石,干墨皴擦,描绘松针则用笔尖,可看出画家的特有风格。画上有画家的自题诗:“长松兮亭亭,流泉兮冷冷,漱白石兮散晴雪,午天风兮吟秋声。景幽佳兮足静赏,中有人兮眉长青。松兮泉兮何所拟,研池阴阴兮清澈底,挂高堂兮素壁间,夜半风雷兮忽升起。”署款“至元四年夏至日,奉为子渊戏作松泉梅花道人书。”

《秋林高士图》 元 盛懋轴绢本浅设色纵135.3厘米横59厘米台北故宫博物院藏

盛懋,字子昭,生卒不详,约在至正年间(1341—1368),嘉兴(今属浙江)人。水岸生长着几丛瘦劲的树木,枯枝挺立。其后一条平静而宽阔的河水,水边苇草丛生,在微风中轻荡。画家取景造物精细具体,其整体姿态又生动自然。前方丛树转折多姿,而其交错疏密,极有态势,有如秋寒之中,清劲萧疏。画中笔法精劲,细而不碎,墨色变化丰富微妙,迹简而意足。

《秋江待渡图》元盛懋 纸本墨笔纵112.5厘米横46.3厘米北京故宫博物院藏

盛懋与吴镇的墨竹、岳彦高的草书、章文茂的笔,共被誉为“武塘四绝”。其画风特点是结构严整,笔墨清润,在浓郁浑厚的气韵中具有潇洒隽逸的情趣。《秋江待渡图》用浓淡墨笔表现江山秋景。近处秋树芦荻,岸边两人对坐仰首眺望。远处峰峦叠嶂,烟霭弥漫,中间一大段空白,表现出江波浩荡,一望无际。画法略近董源,用笔较为疏简尖硬。款识:“至正辛卯岁三月十又六日,武塘盛懋为卤白作秋江待渡图”。

《霜浦归鱼图》 元唐棣绢本设色纵141厘米横89.7厘米台北故宫博物院藏

唐棣(1296—1364),字子华,号遁斋,吴兴(今浙江省湖州市)人。工画山水,而又有多种变化,运思布局细密精整,法度严谨,笔墨丰润,有雄伟的气势。画面取近景布局,林木参天,窠石流泉,人物刻画细致,树石笔法遒劲秀润,皴染细润、笔法坚法,山石质感极强,呈现较多郭熙画法遗风。

《澄江寒月图》 元 赵雍扇页绢本设色纵25.5厘米横24.8厘米辽宁省博物馆藏

赵雍(1289—约1360),字仲穆,吴兴(今浙江湖州)人。

《汉苑图》 元李容瑾绢本水墨纵156.6厘米横108.7厘米台北故宫博物院

李容瑾,字公琰,生卒年不详,约在至正初。界画、山水师王振鹏。《汉苑图》画华丽的楼阁台榭建筑在高岭上。以天空、树木、远山为衬景。界画工整,折算精确。画家以无限精细的手笔,描绘出规矩严谨而结构复杂的建筑物,布局有致,层次分明,既繁复精致,又富丽堂皇。

《六君子图》 元倪瓒纸本水墨纵61.9厘米横33.3厘米上海博物馆收藏

倪瓒(1301-1374), “元四家”之一, 字元镇, 号云林, 别号幼霞生、荆蛮民、奚元朗、净名居士、朱阳馆主等,常州无锡梅祗陀村人。出身江南富豪, 家境十分富裕。倪瓒早年丧父, 由长兄抚养成人。《六君子图》写江南秋色,坡陀上有松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木, 疏密掩映, 姿势挺拔。图的上部有远山地抹。全图气象萧疏, 近乎荒凉,用笔简洁疏放。此图后有黄公望题诗云:“远望云山隔秋水, 近有古木拥披陀, 居然相对六君子,正直特立无偏颇。”《六君子图》因此得名。

《渔庄秋霁图》 元倪瓒纸本水墨纵96厘米横47厘米上海博物馆藏

倪瓒信奉道教(全真教), 崇尚佛学, 常与和尚和道士们为友, 也许因研习佛道之故,养成他孤僻狷介的性格, 加之他爱洁成癖, 故世人称他为“倪迂”。倪瓒主张作品要表现画家的“胸中逸气”, 强调主观意兴的抒发,反对刻意求工、求似, 曾云:“仆之所谓画者, 不过逸笔草草, 不求形似,聊以自娱耳!”“余之竹聊以写胸中之逸气耳!”《渔庄秋霁图》一画是倪瓒山水画典型风格的作品。近景是平坡, 上有杂树五六枝,中景是一片空白, 实为浩森的湖水, 远景是低平的峦头,境界极为旷远。此画墨法浓润,与他晚年一意平淡的风格稍有不同。

《幽涧寒松图》元 倪瓒 纸本墨笔 纵59.7厘米 横 50.4厘米 北京故宫博物院藏

倪瓒的山水画秀丽、清幽。他作画喜用干笔皴擦, 以侧峰着纸, 稚嫩中见苍老,简淡中见厚重。焦墨只用在点苔或写景树丛。《幽涧寒松图》近乎正方形的幅面和平面的取景方法,使画家不得不采用特殊的构图方式,将通常所画的宽广水面压缩成一条溪流,从前景缓缓流过。他用轻重干湿不同的侧峰微妙地画出山石的顶面与侧面,以表现其立体感,此画对这一画法的运用可谓登峰造极。画中所展现的是幽静清凉的景色,而这正是倪瓒心目中的宁静有序、远离尘嚣的理想环境。

《古木幽篁图》 元倪瓒纸本墨笔纵88.6厘米横30厘米北京故宫博物院藏

此图画一平坡之上立一巨石,石边一寒树独立,树旁又有双竹挺立,并分向左右弯曲生长,其周围亦有细篁数丛。构景简洁是倪云林画的突出特色,此图亦通过一石、一树、数竹这极简之景构成一个荒寒萧疏的意境。画中笔法疏率,画树以鹿角法,画石以折带皴,二者皆用淡墨干笔,画竹叶亦以轻盈简率的介字点法。此图中上方有作者自题诗一道:“古木幽篁寂寞滨,斑斑鲜石翠含春。自知不入时人眼,画与皎溪古遗民。”

《容膝斋图》 元倪瓒纸本水墨纵74.4厘米横35.5厘米台湾故宫博物院藏

倪瓒少小聪明, 早年专意读书, 家中清秘阁藏书数千卷, 经史子集, 佛道经典, 他都专心阅读批校, 所藏法书名画,亦悉心临学。其书法天然古淡, 有魏晋人风格。倪瓒隐居于太湖四周的宜兴、常州、湖州、松江一带, 常领略这里秀丽清幽的湖光山色,他的画也多取材于此。此画分近、中、远三景, 近处作平坡, 上植数枝树木, 间或缀以茅舍亭阁;远处作峦头或低矮的土坡。作为近景与远景之间的过渡部分则多为大片空白, 不着一墨,是为湖水。

《水竹居图》 元 倪瓒 纸本设色 纵55.5厘米横28.2厘米中国历史博物馆藏

倪瓒宗法董源,参以荆、关,创折带皴法,常写萧疏简远的景色,为“元四家”之一。此图写一仙居景致,平静的水面环绕着一段坡石,几株大树簇生其上,枝叶扶苏。树后一岸边空地上,树间茅舍掩映,屋后竹林茂密。远处高大山坡下,林木葱郁,相比而生。整个画面弥散着幽静、清凉的气氛。画中笔墨沉实,赋形具体,为画家中年时期的代表作之一。

《雨后空林图》 元 倪瓒 纸本设色 纵63.5厘米横37.6厘米台北故宫博物院藏

倪瓒以画水墨山水见长,少作设色,《雨后空林图》即为其少有的设色作品之一。而且,倪瓒的多数作品,写景极简,而这件作品则写高大山川,景物丰富。画面描绘一高大的山岭,细瀑从山涧穿石而下,汇入山脚一片水域之中。山前,一条小河蜿蜒曲折,缓缓流动,石桥横跨,水波不兴。两岸地势低平,疏林空落,林下一间屋舍,人去屋空。画中山石多用披麻、折带皴,干笔淡墨,浓墨点苔,敷色清淡温和。整个画面布局充实饱满,平稳而有变,景象开阔,意境清淡萧疏,雨霁林空之景,宛然目前。

《具区林屋图》 元王蒙绢本设色纵68.7厘米横42.5厘米台北故宫博物院藏

王蒙(约1308—1385),元四家之一。字叔明,号黄鹤山樵,一号香光居士。吴兴人,入明后,下山出仕,“洪武初,为泰安州知州”。不久因胡惟庸案株连入狱,洪武十八年九月死于狱中,享年80余岁。此画设色山涧树林,木屋亭台与淙淙溪流,画面意境清幽宜人,高士隐身于此,其乐融融。

《春山读书图》 元王蒙纸本墨笔纵54.4厘米横28.3厘米上海博物馆藏

王蒙与黄公望、倪瓒等名家交往甚密,曾得到黄公望指点。王蒙远宗王摩诘(王维),对董源、巨然的山水用功尤深,能自出新意,并且以大自然为师,独具面貌,是元代末年富有创造性的山水画大师。其山水布局,画得密,画得满,满而不臃,密而不塞,用笔繁复而又富有层次和空间感。《春山读书图》是王蒙在晚期探索一种平面化的山水样式的产物。这幅作品完全是用短促、干涩且多为解索皴的笔触完成的,绝无王蒙以往惯用的渲染和丰富的皴擦。然而却有一种非常微妙的美感和视觉效果。

《丹山瀛海图》 元王蒙纸本设色纵28.5厘米横80厘米上海博物馆藏

《丹山瀛海图》画东海蓬瀛诸岛壮丽奇伟之景。洲岛环海,水际浩淼,舟樯扬帆远行。岛上山峦重叠,乔松挺立,琼阁楼宇深藏其间,岛屿之间长桥卧波。山石多用解索皴,焦墨点苔,杂树则用夹叶、勾叶、点叶诸法。此图画法细密,景色奇丽,意境开阔。在王蒙作品极为少见。画上自题“丹山瀛海图,香光居士王叔明画”。钤白文“黄鹤山樵”。卷后有明·项元汴题记。

《青卞隐居图》 元王蒙纸本水墨纵140.6厘米横42.2厘米上海博物馆藏

此图画作者家乡浙江的卞山。即赵孟钍疲骸昂蔚北憷砟瞎殍,呼洒登楼看卞山”之卞山。此山一名弁山,高出云霄,山石莹然如玉,下有玲珑山,石皆嵌空。上有三岩,即碧岩、秀岩、云岩。董其昌曾泊舟山下,叹曰王蒙“能为此山传神写照”。此图绘千岩万壑,峰峦曲折,山势峥嵘,气势雄伟秀拔,意境深邃,构图繁复。各种笔法和墨法互用,繁而不乱,又能展现出广阔空间,做到密而不塞,成功地表现了南方溪山林茂景深,滋润华秀的景色,是王蒙风格成熟的精心佳作,被董其昌称之为“天下第一”。

《秋山草堂图》 元 王蒙纸本设色 纵123.3厘米横54.8厘米台北故宫博物院藏

“王叔明画,从赵文敏风韵中来。……泛滥唐宋诸名家,而从董源、王维为宗,故其纵逸多姿,往往出文敏规格之外”。王蒙的画法,善变而多巧妙,喜画重山复岭之繁景,常用解索皴和焦墨点苔。所写山林树木,苍郁茂密而具有浑远的空间感。《秋山草堂图》画高山崇岭,茂树清淡,山脚草堂临水,水际荻花萧瑟堂内隐者怡然自得。表现出江南自然山川的湿润,创造出蓊郁深秀、浑厚华兹的境界。

《夏山高隐图》 元 王蒙绢本设色 纵149厘米横63.5厘米北京故宫博物院藏

此图以深远和高远兼用的布局手法描绘了深山。远景为一群峰涌动的险峻高山,一条细瀑从前川直挂而下,融入山下轻雾之中,并沿着画面下半部低峰深壑向近处蜿蜒流淌。山溪在碎石间跌荡,似能听到悦耳的回响。两岸山石层叠,林木葱郁,屋宇掩映。近处林荫蔽日,凉气袭人,隐士、书童、仕女、樵夫在屋中、房前、溪边、道上品茗、谈天、汲水、行走,各行其事。整个画面景物繁密,造型谨严,境界深邃而又开阔,有炎夏清凉之意。画家以其最常用的解索皴画山石,笔法沉着稳健,墨色层次丰富,设色清淡,色墨互融,为其中年力作之一。

《葛稚川移居图》 元王蒙纸本设色纵139厘米横58厘米北京故宫博物院藏

王蒙所作的内容多反映文人的山林隐居生活,这与他所生活的环境和经历密切相关,他善于表现江南山川的湿润感,创造出蓊郁深秀、浑厚华滋的境界,在元四家中以繁密见长。王蒙的《葛稚川移居图》未署年款,但从风格来看似乎当属中期作品。此画以不同寻常的技法描绘画中的人物、树木和山石,用枯涩而精确,毫无锋芒毕露、草率或随意之处。

《武夷放棹图》 元 方从义纸本水墨 纵74.4厘米横27.8厘米北京故宫博物院藏

方从义,字无隅,号方壶,又号不芒道人,金门羽客、鬼谷山人等。贵溪(今属江西省)人。生卒年不详,约活动于14世纪。生性喜结交,有“方外之交”之美誉。擅长水墨云水,师法董巨、米氏父子, 但能突破成法而有所创造。所作大笔水墨云山, 苍润浑厚, 富于变化, 自成一格。平生游历众多,真山水实景常摄入画中, 如《武夷放棹图》。此图画奇峰突起, 溪涧幽深, 为武夷九曲之景,与平常所画云山不同。画上自识:“武夷放棹”四字在右首。

《雪江渔艇图》 元姚廷美 纸本墨笔纵24.1厘米横81.8厘米北京故官博物院藏

姚廷美,生卒不详,约活动于14世纪,石彦卿,以字行。吴兴(今属浙江)人。善山水,学郭熙画法,用笔秀劲。此图画冬景山水。以平远式构图,远景写山川横亘如睡,烟岚飘渺,雪江空阔,漫无际涯。近处江边石岸上有茅舍虚敞,茅外枯木丛生杂错,流泉凝寒。江边芦荻凋敝,草叶枯萎。树石画法有郭熙遗意,石用粗笔勾染,较少皴斫,风格朴厚苍率,营造出一派荒寒清冷的严冬景色。故宫所藏姚氏真迹仅此一幅,加之其不凡的艺术水准,更显弥足珍贵。

《雪冈渡关图》 元马琬绢本墨笔纵125.4厘米横57.2厘米北京故官博物院藏

马琬,字文壁,秦淮(今江苏南京)人。生卒年不详,活动于元末明初。善画山水,取法元王蒙、黄公望,尤对黄氏画法亦步亦趋。此图为雪景山水,描绘崇山峻岭均为积雪覆盖,崖头隐约地点缀着短小的丛树,山谷间有林木、水榭掩映。雪雾烟岚在崖隙间弥散,山脚下,长松依然清翠昂然,整个画面散发着荒寒萧索之气。这种雪景的画法完全师从黄公望《九峰雪霁图》,画家利用绢素洁白的质地,以淡墨洪染出天空、水面,以墨笔淡淡勾出景物轮廓,显现出雪景的晶莹透明。

《暮云诗意图》 元马琬绢本设色纵95.6厘米横56.3厘米上海博物馆收藏

《暮云诗意图》画高山疏林幽溪。远处危峰耸立, 山峦起伏。溪流顺势而下,幽涧板桥平卧。岗陵深处, 云雾萦绕, 村舍掩映。峰巅向阳面轻抹赭红, 宛如反照之色, 大自然笼罩在光色变幻之中,生意盎然。画上自题:“暮云诗意(隶书), 至正已丑闰七月望日马琬壁作”。下钤“鲁纯生”和“马琬璧印章”二印。

《百丈泉图》 元 陈汝言纸本水墨 纵115.2厘米横46.7厘米台北故宫博物院藏

陈汝言,字惟允,临江人,元末明初名士,工于诗文书画,画山水远师董源、巨然,近师赵孟。山峰重叠,林木森严,山下屋宇楼阁,地势幽僻。山势陡峭,瀑布飞泉奔流而下,直追大诗人李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”诗意。全画结构谨严,皴擦茂密,画法出自董、巨,而近乎王蒙。

《翠雨轩图》 元 庄麟纸本淡设色 纵26.2厘米横65.4厘米台北故宫博物院藏

此图写林中茅屋一间,一老者策杖过桥,步伐坚定,与桥下的溪流淙淙共同构筑了画面的幽寂和飘逸。并不像过去贬斥画工的那些描述那样,很有元代文人画家的趣味。满纸水墨挥洒,不但舒意而且流畅,画家用大写意的手法,画出翠雨轩的茅舍溪桥,画面疏疏密密,浓浓淡淡,没有精心雕琢的痕迹,反而传达了一种萧闲的意境。画上有清代乾隆皇帝的御题诗,对画面意境和风格作了极为贴切的评述。

《山水图》 元林子奂 纸本水墨纵25.8厘米横61.5厘米台北故宫博物院藏

林子奂善画山水,其风格与追求清逸的倪瓒有几分相似,然在气度上却远远不及倪瓒。此图画枯枝怪石,江海茫茫,一望无际,江上小舟飘荡,一看便知是几位高隐贤士,放身大自然,尽享山水之趣。此图用笔也是气度不凡,干笔皴擦,湿笔渲染,加上一些浓墨点染,使此画非常富有层次和节奏感。

《陆羽烹茶图》 元 赵原纸本水墨 纵27厘米横78厘米台北故宫博物院藏

此图绘山水清远,茅檐数座,屋内峨冠博带、倚坐榻上者即为陆羽,前有一童子焙炉烹茶。本幅有作者自题:“陆羽烹茶图”。画面图文并茂,铸造了士大夫烟霞痼疾与泉石膏肓的精神世界,从一个侧面折射了元代的社会思潮。此图山石皴法的侧锋圆转,树点墨法的粗重厚实,无不着意经营,缺少空灵虚旷、自然无为的韵致,特别是湿笔淡墨的运用,还未能打破宋人的陈式。本幅有窥班诗题,还有乾隆皇帝的御题诗。

《合溪草堂图》 元 赵原纸本设色 纵84.3厘米横40.8厘米上海博物馆藏

赵原善山水,时人对他的评价很高,在他作品中所写的景物,惯用枯笔干墨,很是干淡清逸。此图则用温润疏宕的笔调,画出了另一番山水意蕴。可见赵原并不拘泥于一家之法,善于拓展新的画风。此画潇散简逸,笔墨简洁,多干笔皴擦,无一笔拖泥带水,是赵原一幅颇具代表意义的山水杰作。画上有乾隆皇帝的御题诗,并钤有“乾隆御览之宝”等帝王的收传玉玺。

《溪亭秋色图》 元 赵原纸本墨笔 纵61.4厘米横26厘米台北故宫博物院藏

赵原,本作元,入明后,以避朱元璋讳,改作原。字善长,号丹林,山东人,寓居江苏。以善画闻名吴中。擅长山水,远师董源,近法王蒙。笔墨秀润,在继承元人水墨浅绛法的基础上,逐渐形成了自己的风格。兼长画竹石,笔墨多变化。洪武初征召至京,命绘制历代功臣图像,因为应对不合皇帝旨意而被杀。《溪亭秋色图》墨笔画苍崖古木,溪边水阁。画家的山石皴法颇带写意之趣,笔墨圆润苍秀,变化多端,画风纯熟,应为画家晚年之作。

爱华网

爱华网