王国维《说亳》一文可谓史学名篇,其对殷都“亳”(bo)所在位置的缜密论证历来为史学家所称道,但他对殷人都城与亳是何种关系仍然没有说清楚。

其实晋代皇甫谧早就指出殷人至少有“三毫”,曰:“南毫在毅熟,即汤都,北毫在蒙,即景毫,汤所受命地,偃师为西毫,即盘庚所徙,三处之地,皆名为亳。”可知殷亳即都城,这些都城相距遥远。不过皇甫谧也没说清楚,既然都是京城为什么又叫做“bo”呢?

从史书记载可知,中原地区历史上以“亳”为名的地方很多,如记载中有杜陵之毫,葛伯之毫,卫之亳,宋之亳等等,还有“燕亳”,“郑亳”。换言之,以亳指称都城非殷人所特有。

不过如今只剩下安徽还有以“亳州”为名的城市,其他都已消失,有的是改了名,如《汉书·地理志》记载,山阳郡之薄县,原名亳,为春秋宋景公之宗邑,可知薄与亳,异写而已。至今人们大多已不认识这个冷僻汉字,它与“毫”字只差那么一丁点。

要说清亳的本义,就要从甲骨文亳字的写法说起:

甲骨文亳字

甲骨文亳是会意字,上面画着一个竖起的男根,“且”(祖)也!其下一台子,再下面画着一个树杈状物。对此可作种种解释,但“亳”本是祭祖之处,是华夏文化祖先崇拜之产物,是完全可以肯定的。

甲骨文京字

与亳字对应的是“京”字,从造字方式看京的本义也是祭祖之地,即帝王宗庙之所在。从文明起源去考察,原始的亳和京,其主要作用不是居住和生活,而是安葬和献祭。

甲骨文享字

关于亳的本义,还可以从“享”字的造字方式中得到佐证,享由一男根和一口组成,造字方式明确告诉我们,所“享”者,祖宗也!

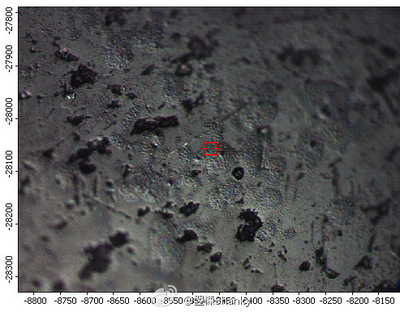

不过甲骨文亳字还有更复杂的写法,如图:

形状复杂的甲骨文亳字

许多专家学者说,此为“城”字,笔者以为这种说法是错误的。它仍然是亳字。“城”为形声字,怎么可能有这种会意写法呢?

这个造型复杂的亳字表明,此亳中埋葬着不止一个祖先,此亳有高墙深壕环绕着,不是一般人可以随便出入的。埋葬尊贵祖先的地方当然不会让普通人随便出入,或者用于日常生活居住。

这个亳字又形如“高”字,或许意指里面埋葬着殷人心目中特别重要的祖先,如“高祖”“太祖”之类。笔者推测,其所对应的可能是蒙古语的“也客”yeke,阿尔泰语是高而大的意思,本义是“高亳”。如此推测是有旁证的,因为周天子的都城古籍记作“镐京”或“鄗京”。

这“亳”显然是墓地,那里建有祭祖之坛,这可从古籍记载中得到印证,如《史记·殷本纪》:“帝沃丁葬伊尹于亳”;又《水经注》引杜预言:“薄城中有汤冢,其西有箕子冢”,这些都说明亳与墓葬有关。

亳的用途很自然会引导我们作出这样的推测:亳的原始读音就是“敖包”,今天亳的读音由“敖包”单音节化而来。

敖包“abo”是游牧民族祭天祭祖的传统去处,祭祀时牧人会在敖包上插上一些树枝,在树枝上挂满哈达等祭品。甲骨文亳字下面的树杈状物或许由此而来。关于敖包汉文史籍中有许多异写,很写作“鄂博”,如“白云鄂博”(内蒙古包头)。

阿尔泰游牧民族自古就有堆敖包为祭天祭祖之坛的习俗,考古显示,草原敖包下面或者附近通常都有古代墓葬。

上图是一个巨大的敖包残迹,荒芜已久,上面部分显然是近代人重新堆起来的。长城内外及蒙古高原上,遍布着这种大小不一的敖包,它们大多有非常久远的历史。

河南偃师商城遗址就是王国维考证过的殷人“南亳”,处在一片高地之上。晋人《太康地记》亦有言曰:“尸乡南有亳坂,东有城,太甲所放处。”地名就包含了丰富的历史信息:这“尸乡”或许就是指埋葬人牲之地。考古学家曾在附近一个叫做王城岗的地方,发掘出13个埋有大量人牲遗骸的祭祀坑。而“亳坂”可能指殷人之亳建在一处高地上。考古显示,河南偃师商城遗址就位于一半岛状高地上,其东西两面全是河湾滩涂之遗迹,南端至今还有约3米高的断崖,从中可俯瞰古伊洛河河床。可以想见在3000年前的商代,河水自然漫灌,前面是广阔大河。考古学家说,1982年夏,伊洛河大水,只有这片高地还在水面之上,其余都被大水淹没。殷人选择这样一个背山面水的黄土台地上建自己的“南亳”敖包,符合游牧民族传统习俗。

古籍记载显示,周天子也有“亳”,周穆王在列举其疆土时称:“肃慎,燕,亳,吾北土也。”不过周之亳在何处不得而知,无人考证过,肯定在遥远的北方,那里有周人祖先祭祀过的敖包。

笔者以为,史前时代,夏商时代,史书记载的,考古发现的,所有带有深壕高墙,或方或圆,被考古学家认定为远古“城市”的文化遗址,其原始功能都是祭坛,“亳”是也,敖包是也!

就像汉代的匈奴单于有相距千里的冬驻地和夏驻地一样,契丹辽帝有相距千里的四季“捺钵”地一样,游牧民族出身的殷人有许多“亳”是很自然的。殷商作为一个历时久远的巨大的帝国,历史上有许多王陵也是很自然的,就像满洲皇帝既有故土盛京皇陵,还有清东陵,清西陵一样,传代多了之后不可能都葬在一处。

有人会产生这样的疑问:阿尔泰语“敖包”a-bo能单音节化成“亳”bo,它为什么不单音节成“敖”a呢?

但笔者要说的是:确有其事!多音节阿尔泰语词汇单音节化结果具有很多偶然性,历史上“敖包”确存在被读作“ao”的现象,形声字“隞”是也!

偃师商都古籍又记作“隞”,称之为“隞都”。如《竹书纪年》云:“仲丁元年辛丑,王即位,自亳遷于隞。”王国维已经指出殷人之“隞都”就是“南亳”。殷王仲丁之所以南迁,是因为北方有“蓝夷作寇”且越演越烈。

“隞”是形声字,有许多异写,如“囂”,“奥”,“隩”等,读音都是“ao”。《国语·周语》:“汩越九原,宅居九隩”,《汉书·地理志》:“四奥既宅”,颜师古注曰:“奥读曰墺,谓土可据者也。”又曰:“墺,地近水涯者。”通过这些同音异写字,我们有理由推测它们的读音都由“敖包”而来,隞取其第一个音节而已,亳取其第二个音节而已,所指一也!

阿尔泰语词汇由词根和附加成分组成,词根词没有固定的语法属性,既可做动词,也可作名词或形容词,一切随语言环境的变化而转变。从词根中能派生出许多具有同源性的词义。“abo”就是一个词根,在阿尔泰语中它不仅可以指祭祀之敖包,祭坛,也用以指天和神,还有社稷的意思,社稷之臣的意思,同时又指萨满巫师,也指占卜这种行为动作。

辽太祖名叫“耶律·阿保机”,这“阿保”即“敖包”,“机”应是蒙古语“人”-qi的后缀音汉字注音,阿保机的意思是社稷之人,显然是一个尊贵称号,可能是后人所上之谥号,意为契丹辽国之根源,根基。清初,与后金结盟的蒙古喀尔喀五部贝勒中就有叫做“奥巴代青”(abo daiqin)的贝勒,即“敖包台吉”。今内蒙古锡林浩特盟还有“阿巴嘎旗”abo-ge(-ge是蒙古语名词后缀音,没有具体含义),意为“天旗”,或曰“敖包之旗”。满洲语“天马”读作“阿巴嘎马林”aboge-morin,即“敖包之马”。

努尔哈赤时期的满洲社会由“旗”构成,又称“固山”,一旗为一固山,当时共有八旗,即有八固山。旗主叫做“固山额尊”(满洲语之ejen是“尊”字的原始读音),意为固山之长,其军事地位仅低于可汗。固山额尊又叫做“昂邦”,清代由皇帝颁给每旗主一“固山昂邦”之印。“昂邦”即“敖包”,满洲语含义是社稷重臣。清史演义中的著名人物“鳌拜”实为“昂邦”之异写,因位高权重不时冒出一些藐视少年康熙的言行,最后遭致杀身之祸,还选贬义汉字写成“鳌拜”,以示其有犯上不恭之罪。

翻开内蒙古地图,能发现以“某某敖包”为名的地名多得数不清,这有助于我们理解,为什么中原历史上以“亳”为名的地方很多,“亳”的原始读音蕴含着华夏文明起源的重大历史秘密!

当然殷人的“亳”不会是那种草原上常见的简陋石头堆,一定是一个豪华的祭坛,但不管怎样宏伟高大,内涵和理念与草原敖包并无二致,属于游牧文化而非农耕文化。当秦始皇削平六国,入主中原的时候,他首先想到的是要建立一个巨大的敖包,以此作为帝国之象征,这就是秦始皇所称的“阿旁”,也是后人所说的“阿旁宫”,考古显示,那确是一个巨大的敖包。

可以想见,由于这些“亳”在殷人心目中十分神圣,需严加看护,还要用高墙深壕圈起来,而护卫之人需要居所,常年定期献祭要用到各种礼器和物资,礼器物资需要保存的地方,如此就要用到大量奴隶,而奴隶也需要就近屯驻,如此这般,有“亳”之地最终会聚集起越来越多的人口,早期城市就这样出现了!

附图,草原敖包:

在大兴安岭深处,额尔古纳河一支流50公里处,也就是莫尔道嘎至白鹿岛公路90公里处的河岸边,分布着成群的石堆敖包,据蒙古学家考证,为公元6世纪成吉思汗蒙古人先民所遗留,如图:

额尔古纳河源上的石堆敖包,传说蒙古人从此森林中走出

呼伦贝尔金帐汗草原上的敖包

呼伦贝尔草原上的宝格德乌拉敖包山

宝格德乌拉敖包在呼伦贝尔新巴尔虎右旗,为蒙古高原上最大敖包山,草原牧人每年7月初三都要汇聚于此祭祀敖包,敖包山下还有香火旺盛的“罕·苏木”庙khan sume,意为可汗之庙(sume是箭的意思)。史书记载,辽金元清四朝皇帝都要四时遣使献祭与此。

华夏文化中的王陵,祭坛和宗庙确是与“箭”联系在一起的,《礼记》记载,古代帝王是以“射金箭”来确定地址的,即先由萨满巫师选定一方水土后,皇帝亲自在那里射出一支金镞箭,箭飞落在那里,那里就是宗庙墓穴之所在。从《辽史》可知,这种古老习俗被契丹人原封不动地传承着。从“罕·苏木”之称呼,契丹人之习俗中,我们可以想象出殷人之“亳”是如何选定的。

蒙古人用丰盛的祭品祭奠额尔敦十三敖包

锡林浩特额尔敦十三敖包

在敖包树枝上挂各种祭品

额尔敦13敖包位于内蒙古自治区锡林浩特市区北端,由十三个敖包组成,分布代表阿巴嘎(天oboge),贝子(可汗之子beri,本义是大弓),以及贝子所属9个牛录(满洲语niru本义是箭),敖包山下还有规模很大的贝子庙。

爱华网

爱华网