书摘:“活着”的大右派——林希翎

至今(2004年)还有五个大右派没有拿掉“右派”的帽子,林希翎是唯一活着的一个。

在收集邓拓的专题资料时,有一天从潘家园旧货市场淘到一本“文革”时期由某群众组织编辑内部发行的《邓拓罪行录》,其中声称:1957年反右前学生大右派分子林希翎曾专程去《人民日报》办公室找邓拓密谈,内容相当反动,批判者因此把“漏网右派”的帽子扣到了邓拓的头上。

我就开始寻找远在法国巴黎的林希翎女士,一两个月后,一位老同志告诉了林在巴黎住宅的电话号码。一天晚上我用手机顺手拨了十几位数字,话筒里一个大嗓门把我的耳膜震得嗡嗡响。我赶紧说明了采访意图,她却问了我的岁数,然后淡淡地说:这个年龄对过去的事不好理解的。我慌乱解释后,停了一阵,她推说:最近身体不好,以后可以再谈。快挂上电话时听见她嘟囔一句——“邓拓是共产党内有独立思想的人。”

过了一些日子,我试探着再拨一次电话,想不到千里之外的她竟有了谈话的兴致(以后林悄悄地告我,她曾托人打听我的情况),把当年去找邓拓的过程详尽地说了一遍,连双方的对话都复述出来。对邓拓超前深刻的谈话的感念、对那个年代无法预料的瞬息万变、对得之不易的思考的全部丧失,她说得绵密而又沉闷。

转眼到了年尾,单位组织去欧洲八日游。走之前我告诉了她,她说欢迎我去做客。巴黎的景点总是目不暇接,而我的心里不时暗暗地想象1957年整风时叱咤一时的她的模样。沿着塞纳河蜿延向前时,出租车司机对我这么一个中国人要去郊区偏僻的地方大为不解。到了小镇,面对山坡上一栋栋相似的小楼房,我下车后一片茫然,多亏出租车司机热心地带着我一家家寻问,直到有一家门里传出“我来了我来了”的中国老太婆说话声。

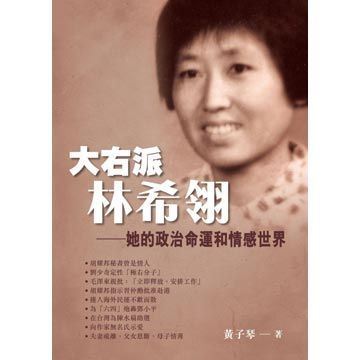

林希翎女士个子不高,脸色稍稍黝黑,身子发胖,眼睛看人时很有精神,仿佛有一种穿透力。但我感觉她神情里有病容,她告我身体确是不适,因在家等我就没去医院。这使我不安,执意要她躺在床上说话。房间不大,只有一房一厅,厨房也不大,但书桌却占很大面积。她介绍说,自己住的是政府廉租房,离市中心较远,与法国邻居来往不多,略显孤单。

“我曾跟国内说过,只要给我平了反,我就回去定居。”她说话多了就带有哮喘声,这是季节一变化就犯的老毛病,好在她已入外籍可以享受免费治疗。

那时胡锦涛刚访问巴黎,林希翎与众多华人代表应邀在大使馆受到接见。她向我描述胡与她握手说话时极为客气,并有祝福之意。这是长久以来令她开怀的一件事情。

聊得尽兴了,夜幕似乎不自觉来临。我在厨房煮了速冻饺子,两人吃时还酌了中国醋。她吃了一口说:“我过日子简单,一点不讲究,老想着国内的事,对国内的什么事都关心。”她自称是法国底层的穷人,但却牵挂了中国的富裕。

她说的一件家事让我吃惊,让人感到政治依然离她这么近,近得有些可怕。她的大儿子原本在法国一家著名的军火公司工作,而且是近万名员工中唯一的华人,待遇相当不错。当科索沃战争爆发后,她坚决动员儿子退出公司,理由是西方大国生产的枪弹直接射击科索沃平民,这是她无法容忍的。儿子无奈之下只好选择离开,至今还未能找到新的满意工作,影响了一家妻儿三口的生计。

后来在北京她又说到这件事,谈到儿子的苦恼和怨恨,语气中带有一丝内疚:“我以前老说反独裁,可是我自己在家里是否又有一点独裁呢?”2004年初我陪她重回北大,重新站在当年大饭厅发表演说的地方,我以为她会有一番怀旧的激情。可是那天恰好北大各系进行招收研究生的活动,横幅四处展开,年轻学子们在来回穿梭询问。林希翎也一头扎进人堆,不厌其烦地跟各系老师打听,整整历时一个多小时。钻出来时脑门上已有不少汗珠,她急切地说:“我在给孩子找一个学习的机会,让他回来试试。”对儿子的牵挂和弥补成了她一时之重。

当年北大政治运动的中心地——大饭厅已经全部拆毁,变成了极为庞大的大礼堂。1957年鸣放时这里热闹万分,成为全世界瞩目的新闻焦点,年仅二十三岁的林希翎在集会上激切的发言姿态也成了人们铭记的代表性动作。隔了半个世纪,在有些妩媚的春光里,她在自己人生最重要的“革命”现场却找不到记忆中的一点痕迹,但也没有什么懊恼的表情,只是笑盈盈地站在我的相机前时一遍遍地说“老了老了”。

此次重返北京,对于经济拮据的她来说是一次精打细算、不容大手大脚的消费过程。她在一家房屋中介公司找到一处平房,在临近平安大街的协作胡同里,房间只有十平方米,租金每月只有五百元,属于她可以承受的价格底线。本来冬天受寒容易诱发哮喘病,她却守在这间平房住了将近半年,每天出外忙于各种事务,她最忙碌的是联络诸多的旧关系,试探彻底平反的可能性。这是她后半生解不开的心结之一,也让她无心去干其他更重要的事情。

至今还有五个大右派没有拿掉“右派”的帽子,林希翎是唯一活着的一个。她知道其中的难度,但依然做着不懈的努力。房东一家人不管她是否摘帽,待她如家人,时常请她上饭桌。清早她就随房东大妈到什刹海散步,然后到早市买菜,普通市民一般的日常生活反而让她宽慰不少。

一次我陪她去看朱正、蓝英年先生,蓝先生清楚记得当年在高校批判林希翎的会场,气氛极为紧张,会议休息时林希翎却在乒乓球室与人打球,让旁人目瞪口呆。林希翎笑道:“跟我比赛的都是高手,我那次把他们全部打败,后来他们就批我态度嚣张。”

在我所了解到的史料中,林希翎所表达的观点在当年无疑是尖锐的,她的学识才气和政治勇气也是少见的,因而她的人生悲剧比旁人更为沉痛——监狱劳改十几年,出狱时已近四十,婚后感情不合分手,小儿子刚刚十几岁又跳楼身亡。她没有为自己的付出而后悔,却对因自己而牵累别人深感不安。她曾与50年代任胡耀邦秘书的小曹恋爱,都要买家具准备结婚了,暴风雨打散一对恋人,小曹被发配到西北。林希翎回忆说:“‘文革’后我们已经各自成家,在北京相聚时抱头痛哭。”

我去香港中文大学复印了一些当年记录反右情况的内部资料,其中有记者们详细记录林希翎北大演讲的报道。外面寒风习习,林希翎在小平房里翻着这些涉及个人坎坷命运的复印件,半天不出声,只压低声音问了一句:“一生如此,值得?”她很快又以典型的林式笑声回答了自己的疑问。

林希翎一谈起1957年往事,神态自若,语句生动,记下来就是一篇情理交融的好文章。可是有一次她应邀去九王爷府参加一个座谈会,不少与会者是冲着她而来的。我惊讶发现,她语速变得缓慢,略嫌重复,没有锋芒,也由于与国内生活脱节过久,某些段落过于陈旧。

这不能不感叹时间老人造化的能力。

我多次企图做一个她的1957年口述,她却执意于做1983年出国以后的口述,而且那时她杂事甚多,根本顾及不上。又是时间的错位,失去了取得历史旁证的最佳机会。当我开车送她去机场时,忍不住说:“没做成反右的口述,我觉得是2004年我最大的遗憾,也是失误。”她淡然说:“以后会有时间的。”

2004年,林希翎女士七十岁。2009年9月19日,她在法国巴黎去世。

提起林希翎这个名字来,现在很多年轻人已经不知道了,也没有了兴致去打听。我却忍不住想问,这个曾经在20世纪50年代叱咤一时的人物,是否应该被人们记取呢?

(www.earm.cn/田成杰2014-5-21整理)

____________________________

《人有病天知否:1949年后中国文坛纪实(修订版)》,陈徒手/著,生活·读书·新知三联书店2013年出版;原标题为《林希翎女士》。

爱华网

爱华网