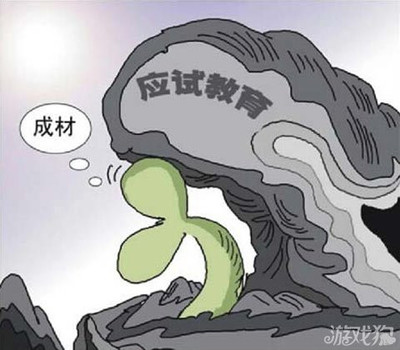

应试教育是创新型社会的死敌

朱大可

建立创新型社会,正在成为当局所探求的宏大价值目标,但它却面对着“应试教育”的戏剧性挑战。

1970年代恢复高考,曾经是走出政治噩梦的里程碑,标示出社会进步的正确向度。而经过长达30年的泛滥之后,高考制度已经演化成普遍的应试教育制度,并且掉头走向自身的反面,成为中国文化的最大肿瘤。它一方面遭到知识界的强烈质疑,一方面却仍在无限扩张,到了令人匪夷所思的地步。

冗长的考试链,分布在从幼儿园、小学、中学、大学本科、硕士直至博士的生命线上,其时间跨度长达25年以上,纠缠着人生的三分之一岁月;不仅如此,在这条考试链周围,还环绕着儿童乐器考级、外语考级、计算机考级、以及各种成人的职业考试、职称考试和行业证书考试等等,由此形成庞大的考试网络。世界上没有任何一个国家,面对着如此严重的考试困扰。中国已经沦为应试教育的头号大国。

但这并非是巨大的荣誉,恰恰相反,它是必须加以反思的恶弊。应试教育的基本逻辑是:1、放弃那些更为重要的价值标准,而把考试成绩作为升级、应聘、录用等社会人才培养和使用的唯一标准;2、考试形成连续而漫长的链索,大规模消耗国民精力、财力和时间力;3、从考试收费本身,形成畸形的考试经济体系,制造了教育产业化的严酷现实。

答题正确与否,作为能力判断的唯一尺度,是应试教育的核心问题,它消解了创新思维生长的可能性,成为人才培养的最大阻碍。全国统一考试尤为可怕,把上千万乃至上亿人,推入只有单一标准答案的荒谬世界,这不仅否决了创新型人才在社会中的竞争优势,而且也断送他们在就学、就业和事业发展的生存空间。

全民化的应试制度,不是人文主义教育的良性后果,而是后集权教育思维的标记。考试成为政治修辞的技巧训练。许多教科书概念错误,逻辑可笑,充满各种谎言,却被奉为学术圭臬,成为考试的唯一标准答案,被应试教育程序强行灌输给学生。正是在这样的知识体系围殴下,科学、民主和创新等人本主义价值,遭到了难以修复的重创。

应试教育仇视反叛,乐于培养思想的奴隶。儿童为此丧失童真、想象力和原创力,成人则失却了探求真理的动力。反叛、挑战、怀疑和否定,是创新机制形成的精神基础,而一个无法容忍、欣赏和接纳这种精神的民族,又有什么创新可言?我们已经发现,“中国制造”的环球产业危机,跟应试教育有着直接的逻辑关联。一味抄袭、模仿和拼贴,就是中国工业产品无法超越廉价怪圈的主因。中国社会正在为此付出沉重的代价。

应试教育制造出的“人才产品”,露出了更为刺眼的时代特色,那就是“应试型人格”的涌现。这种人格擅长模仿、抄袭和剽窃,以作弊和应付的方式完成工作;擅长放弃主体性,拒绝独立的价值判断,服从威权,按别人的思路行走;擅长在被规训的压力处境中生存,成为在集体和公务空间里说谎的能手;擅长从社会责任和义务中逃脱,因为在考试唯一标准的体制下,责任变得毫无意义。

应试教育就这样塑造了国民的畸形人格,不仅把他们变成滑稽可笑的考试动物,而且对未来民主制度的建构,形成最大的威胁。应试人格一旦进入民主程序,就会把民主当作考试,以应付考试的方式来完成投票程序,也即放弃民主的主体性,以顺从威权的方式来应对票选,从而令民主理想和社会进步,化为水中泡影。毫无疑问,应试教育引发的不仅是教育危机,而且是国民和国族的政治危机。

导致应试教育制度泛滥的原因,在于“考试决定论”——一种典型的后集权官僚主义的行政病毒。它确信考试是测试学生、选拔精英和解决社会分层的唯一途径。用频繁的考试和量化技术,制造繁琐的公务程序,大规模消耗管理成本,加剧官僚队伍的自我膨胀,而行政效率却在急剧下降。在某种意义上,应试教育就是官僚主义综合症的一部分。

治疗应试教育的病症,无疑只能从行政官僚制度本身入手,此外更无其它妙法。而作为教育职能部门,则有必要修正“以考试应万变”的教育方针,借鉴英语国家的经验,减少考试次数,取消各种无聊的考级项目,并从幼儿园开始,把想象力、创造力和反叛性,作为考核学生的重要指标。假如不从这些方面彻底矫治,那么,建立自主性创新社会的愿景,就只能是一幅美妙的画卷而已。(原载《中国新闻周刊》2007年10月26日)

本文题图为赵波画作:Station No. 2

本文配图皆为赵波画作

上传与管理:杰夫

————————————————————————

《华夏上古神系》为朱大可先生耗费20多年的研究成果。全书以跨文化的全球视野,运用多种学科工具,独辟蹊径地探研中国上古文化和神话的起源,发现并证明,全球各地的上古宗教/神话均起源于非洲,这是继美国学者发现全球智人源于非洲、新西兰学者发现全球语言源于非洲之后,第三个具有原创性的学术贡献,有助于修正人类文化起源的传统观点,向西方主流人文阐述体系注入“中国元素”。这些观点颠覆晚清以来的学界定见,为认识华夏文化的开放性特征、传承本土历史传统、推动中国文化的未来复兴,提供了富有卓见的启示,可视为1949年以来中国学术的重大收获。

爱华网

爱华网