我们兄弟姐妹一共有四个,我是最小的。虽然我们四个都是同父同母的亲兄妹,但是却姓了两个姓,大姐二姐姓爸爸的姓,哥哥和我姓妈妈的姓。这种情况在传统文化中并不多见,完全出自爸妈的平等地位和平等观念:他们不仅是夫妻,还是革命战友和同事。他们的关系是绝对平等的。

大姐陈小林生于1940年,比我整整大一轮,是我家三条龙(爸爸、她和我)中的第二条。她身体不好,很年轻时就得了心脏病,做过心脏手术。原因我猜是生活环境艰苦所致。她一生下来就被寄养在老乡家,部队每月为寄养家庭补贴一点小米,这是当时的寻常做法。听说她寄养的家庭对她不大好,不但不给她吃饱,还把补贴的小米分吃了。大姐因此终身身体瘦弱,一直没见她胖过。她的心脏病使她失去了很多生活乐趣,比如旅游什么的,因为她的身体状况根本不允许她远行,就连从她家到我家串门都不可能,所以我们每年只能见到一次,就是春节的聚会,其他时间只能打电话,她身体状况特别不好的时候,就连电话都不能多讲,因为说话很费气,她的心脏吃不消。

大姐生性乐观、外向、直率,家里流传的一段佳话是:她五六岁时,有次妈妈病了,躺在床上起不来,她对妈妈说:你要是死了,一定要把钱包留给我。大概是因为她看到妈妈每次买东西总是要从钱包里掏出钱来吧。她这童言无忌可真令人莞尔。大姐年轻时爱说爱笑爱唱歌,是一个非常浪漫的人。她和姐夫的婚姻就颇具戏剧性:文化革命中,他们俩在河南洛阳的一个工厂工作,大姐是党员积极分子,负责整姐夫的黑材料,整着整着就整出了感情,后来就跟他恋爱结婚了。

大姐上的是哈尔滨军事工程学院,她考大学的时代,所有的有志青年都一心要献身国防工业,根本不会考虑将来自己一生在哪里生活,过什么样的生活。毕业后很有可能分到山沟里或者戈壁滩上,但是他们全不在乎。就连个人的爱好都不会过多考虑。他们真的相信,每个人都是国家建设这架大机器上的一颗螺丝钉,被拧在哪里就在哪里发光发热,毫不吝惜地用这种方式耗掉自己的生命。到晚年,她有一次跟我说:其实我一点也不喜欢无线电,我喜欢文科,我当初应当选择文科的。可是说这话时,她的职业生涯已经结束了。我从中听出了她悲悼自己人生道路的遗憾和辛酸。

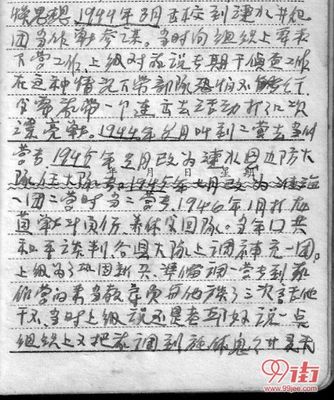

二姐陈乃云出生于1944年,听妈妈说,生二姐时是难产,如果不是当时一个投诚过来的日本医生医术高超,妈妈就没命了。二姐也被寄养在一个老乡家。二姐很幸运,那家人对她特别好,对她倍加呵护,好东西都先尽着她吃,老乡家的一帮孩子眼巴巴地看着流口水。那家的孩子名字里都有个“云”字,二姐因为是“奶”在他家的所以竟随他家孩子排名叫了“乃云”。因为她跟那家人亲,跟爸妈不亲,到把她接回来时可费了点劲。她不但大哭大闹,而且还常常躲在门后边用小石头子扔妈妈,所以她跟妈妈的关系就一直不好。

社会学研究发现,在一个家庭里,老二往往是最不受待见的,所以从统计结果看,不但老二命运多舛,而且就连犯罪率都高于老大和老幺。二姐在家里就是这样的处境。妈妈基本上是个和颜悦色的人,但是她有次对二姐发脾气,可是把我吓得够呛,因为很少见到妈妈发脾气。那次是因为二姐把一个很烫的锅直接放在了玻璃茶几上,结果玻璃炸了,锅摔下来。记得妈妈斥责她:你是怎么学的物理。我替二姐难过了半天。俗话说,孩子最怕的就是父母的偏爱。从小不受待见的孩子有个最大的后遗症,就是终生都不会快乐。二姐的性格中就有这样的阴影。

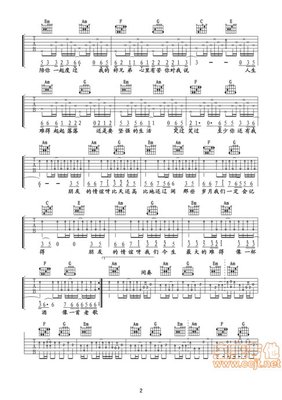

然而,二姐却是我们兄妹四人中最有艺术气质的,她弹得一手好钢琴,画画也很好。在中学生数学竞赛中,她不仅是获奖者,而且是代表所有获奖者讲话的那个人,据说是华罗庚亲自为她颁的奖,还登了报纸。她聪明过人,智商极高,当年高考的分数是北京市前几名,完全可以上清华,但是出于跟大姐同样的原因,她也选择了哈军工,同样是无线电系。因为阴错阳差的机缘,二姐有几年居然在国家计委坐机关。她是一个典型的智商高情商低的人,哪里是做公务员的料,在那里连一个新毕业的小大学生都能欺负她,因为她对机关那套运行潜规则的知识是零,如果说不是负数的话。她最终在一所大学找到了归宿,教了一门难到别人都教不了也不愿教的课程,写了一本除了专业的人谁也看不懂但是行家评价很高的教科书。

二姐的艺术气质还表现在她对环境问题的关注,她对我说,森林的减少和湖泊的干涸给她造成一种近似生理上的痛苦,她常常为这些事情忧心忡忡,夜不能寐。她在国家计委工作时为此写过报告,还得到了当时的有关方面负责人宋健的批示。她的这个特点使我想起一个著名的女性主义理论即生态女性主义理论,该理论认为,由于女性的生存方式更接近自然,所以能够对自然所遭受到的戕害有感同身受的痛切感觉。

哥哥李向南生于1947年,是家里唯一的男孩。妈妈虽然是女权主义者,也基本能做到对男孩女孩一视同仁,但是还是可以隐隐感到她对哥哥的偏爱,那完全是一种潜意识的非理性的情感,可以意会不可言传。

哥哥只比我大五岁,又不像两个姐姐常年在外地生活,所以我们俩接触比较多。记得学校搞斗私批修的时候,哥哥是我最好的引导人和谈伴,因为他是一个极其虔诚的忏悔者,对于自我批评、自我修养或者说是自我折磨有深刻的体会和说不完的感悟。如果说我的虔诚段位才刚入门的话,他早就修炼到黑带段位了。

哥哥也是智商极高的人,他是101中初中的金质奖章获得者。当时的金质奖章如果有一个四分就不会授予,必须是全五分的学生才能获此殊荣。而这样品学兼优的学生竟然一直入不了团,令父母为之气结,甚至跑到学校当局那里去提过抗议。问题出在哪里呢?原来就是因为哥哥的虔诚和忏悔人格。在15岁的时候,他情窦初开,对一位女同学萌生了极其自然却又令他极为惊恐的情愫,因为在当时,这是思想复杂和内心不够纯洁的表征。出于他的纯真和虔诚,他向组织坦白了内心的焦虑,而且一直在忏悔自己那“肮脏的思想”。内心这么龌龊的人还入什么团呢?所以哥哥一直忏悔改造到高三才勉强入了团,是班上的倒数第几名了。这种遭遇对于现在根本没有入团入党念头的年轻人来说,应当是一点挫折感也不会有的,可是对于哥哥那么纯真和虔诚的人,他青春期的挫折却是毁灭性的。这种痛苦的青春期经历影响了他的终身,使得他的个性受到了严重的摧残。

哥哥一生勤勉工作,非常克己,在报社这样人人都能大搞外快的地方,他却始终守着清贫,循规蹈矩,从来不会去钻营物质上的待遇。在60岁他刚刚退休的年龄,还没有来得及享受人生安度晚年,他就中风了。虽然经过千方百计的抢救和康复训练,他的智力还是难以恢复,只能有简单的思维和活动。他已经在真正的意义上返老还童,将像一个懵懂的孩子那样度过他的余生。

我们兄弟姐妹四人虽然情感不是那么粘稠,也很少相互走动,但是我们之间关系极为融洽,相互怀有深厚的情谊,大家心中毫无芥蒂,真是血浓于水。我为有这样的哥哥姐姐而感到内心温暖,柔软。他们是我在这个人世间硕果仅存的有血缘关系的亲人。

爱华网

爱华网