在前面的四篇博文中我们通过翻译外文了解国外微课的定义及起源,然后分别介绍了国内两个具有代表性的微课实践者,胡铁生老师和李玉平老师,以及他们对微课的研究,感兴趣的筒子们可以点击下面的链接查看:微课(microlecture)--维基百科中文版These Lectures Are Gone in 60 Seconds你可能不知道的国内“微课”起源(一)你可能不知道的国内“微课”起源(二)

今天我们不妨进行一个梳理,将胡老师微课和李老师微课进行个比较:

首先是他们的相同点 1.在冠以微课名称之前均有长时间的研究基础 2.初衷都是为了促进教师成长与教学研究 3.都倡导5分钟左右的微型视频制作与应用

由此可以看到,二位老师在使用微课这个名词之前都在教研领域有自己的研究基础,并取得了不俗的成绩。此时二位老师的研究与国外的Microlecture是有区别的。最大的区别在于前者是给老师看的,而Microlecture则是给学生看的。因此当初引进”微课(Microlecture)“并不是单纯的照搬”洋理论“,我们有着扎实的本土研究基础。只是微课这个词儿太适合两位老师所做的工作了,不用白不用。

在微课名称被使用(2011年)之后的大约一年时间,信息化教育圈里发生了太多事儿,胡老师的微课适用对象却悄悄发生了质的变化。这其中有很多影响因素,笔者大致想了几个: 1.国外的微课本来就是给学生看的 2.教研过程生成大量微课,仅供教师评审太浪费了,学生也可以看 3.可汗学院、翻转课堂、MOOC的流行,我们微课也可以这样应用 4.碰上GengFu狠抓教改,各种纲要、各种信息化、各种模式 5.抓住过去精品课程等旧资源的把柄了,一场资源届的革命开始了

变化之后,也就是大家通过中国微课大赛所熟知的微课了,这种微课可以用于学生自主学习,用于课堂教学,用于课后巩固复习,用于习题解答等等。核心还是为了课堂教学,因此我们不妨称之为”学生课堂微课“。

自此,两类微课的格局形成了,一边是”学生课堂微课“,一边是”教师成长微课“。

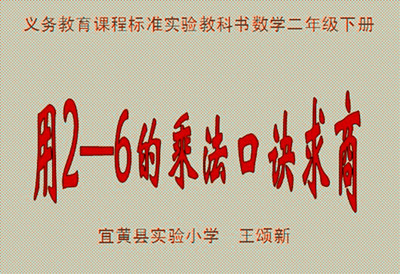

下面看一下这二者的不同点:上图加工自博客:http://whliyuping.blog.163.com/blog/static/32437562014426104114630/

以上就是最被熟知的两类微课了,不知道您喜欢哪一类,不论是那种形式,最终都是为了一个目的,促进课堂教学有效性,实现教学变革,实现素质教育。只不过一个从提升教师能力角度出发,一个从促进学生学习角度,或许在不就之后,我们真的能摆脱”微课“这种具体的资源形式,探索出一条教研教学一条龙的靠方法靠观念的真素质教育方式。

爱华网

爱华网