一、作者简介

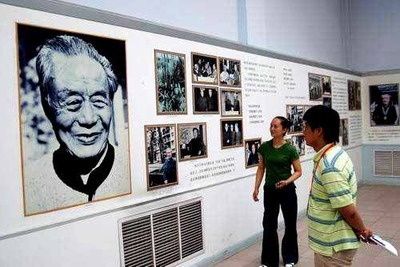

艾青(1910--1996),原名蒋海澄,浙江金华人。1928年就读于杭州西湖艺术学院,次年留学法国。1932年参加中国左翼美术家联盟。不久被捕,在狱中开始写诗,以《大堰河——我的保姆》一诗成名。1937年后辗转于武汉、山西、桂林、重庆等地参加抗日救亡活动。1941年到延安,参加延安文艺座谈会,主编《诗刊》。1949年后任《人民文学》副主编等职。文化大革命中一再遭到批判。1976年10月后重新获得写作权利,任中国作家协会副主席、国际笔会中国中心副会长,被法国授予文学艺术最高勋章。

诗作者把个人的悲欢融合到民族和人民的苦难与命运之中,表现出对光明的热烈向往与追求,富有强烈的时代感和现实性,感情深挚,风格独特,是继郭沫若、闻一多等人之后推动一代诗风的重要诗人。著有诗集《大堰河》、《北方》、《向太阳》、《归来的歌》等,论文集有《诗论》、《艾青谈诗》等。

二、诗歌创作道路

艾青被称为“吹芦笛的诗人”。诗人称“芦笛”是从“彩色的欧罗巴”带回的,评论家也指出从艾青的诗“明显地看得出西方近代诗人凡尔哈仑、波特莱尔的影响”。艾青的“芦笛”吹出的第一首歌是“呈给爱我如爱他自己儿子般的大堰河”,诗在起点上就与我们多灾多难的民族与人民取得了血肉般的联系,同时还顽强地宣布要在世人的“嘲笑”中坚持“我的姿态”,唱出“我的歌”,表现出独立意志和自觉的自我意识。艾青早期诗歌所显露出来的世界潮流、民族传统与个人气质的交汇,显示了中国新诗经过近二十年的发展必然出现的历史趋归。

民族解放战争的号角一吹响,艾青即从时代的“流浪汉”变成了时代的“吹号者”,迅速地在争取独立、自由、解放的斗争中找到了自已的位置。他深入到人民中间,思索着民族的命运,探索新诗通向“民族心灵深处”的道路。1939年,他献出了第二本诗集《北方》和长诗《向太阳》以后,评论家冯雪峰对艾青的历史地位做了理论上的评定:“艾青的根是深深地植在土地上”,是“在根本上就正和中国现代大众的精神结合着的、本质上的诗人”。抗战时期国统区最有影响的诗歌流派七月派的青年诗人们,一再申明“他们大多数人是在艾青的影响下成长起来的”,自觉地以艾青作为他们的旗帜。另一个重要诗歌流派中国新诗派的代表诗人穆旦在写作起点上也显然受到艾青的影响。

艾青诗歌中的土地情结以及土地的多重象征意义:艾青生于乡村的土地,长于乡村的土地,吸吮着农妇大叶荷(大堰河)的乳汁长大,从乡村的土地走向城市,再走向法国留学。回国后,他以满腔的热情想在祖国的土地上播种梦想和希望。可是,呈现在他眼前的,却是贫穷、落后、愚昧,战乱的风暴不断的祖国大地,是日本侵略者的铁蹄肆意地践踏、蹂躏着祖国的大地。在这民族危亡的关键时刻,诗人这样讴歌土地,无疑在鼓舞人们树立坚定的信念、不屈的意志。这是诗人对土地的信念,对土地的忠贞,对土地的挚爱。由此可见,土地意象已融入了诗人的生命和灵魂,它是生命之母的象征、祖国母亲的象征、民族精神的象征、中华文明的象征,也是祖国命运的象征、华夏历史的象征、民族凝聚力的象征、人民意志和力量的象征。总之,在土地意象上凝聚了诗人异常复杂的情感信息和思想信息。正因为如此土地在诗人笔下,已成了永恒的情结。土地是诗人依恋的对象,倾诉的对象,忠诚的对象,歌颂的对象。这种种复杂的情感汇聚在一起,终于使诗人产生了一个强烈的愿望;要做一个土地最忠诚的歌者,于是便催生出这首著名的诗篇《我爱这土地》。

艾青的诗在中国新诗发展历史上所完成的是历史的“综合”的任务。一方面,坚持并发展中国诗歌会诗人“忠实于现实的、战斗的”传统,另一方面又克服、扬弃其“幼稚的叫喊”的弱点,批判吸收现代派诗人新诗艺术探讨中取得的某些成果,进一步丰富与发展新诗艺术,成为新诗第三个十年最有影响的代表诗人。

艾青有着自己独特的感受世界和艺术地表现世界的方式,其中心环节是“感觉”。艾青反对“摄像师”式的仅仅将感觉还原于感觉,强调主观情感对感觉的渗入,追求“对于外界的感受与自已的感情思想”的“融合”,并在二者的融合中产生出多层次的联想,创造出既是明晰的,又具有广阔象征意义的视觉形象。试读他的《旷野》:那“渐渐模糊的/灰黄而曲折的道路”,那“在广大的灰白里呈露出的/到处是一片土黄,暗赭,/与焦茶的颜色的混合”,那“灰白而混浊/茫然而莫测”的“雾”的笼罩的……,既是对外界自然光、色的敏税感受,更渗透着这位心贴着大地的行吟诗人内在世界所感到的“沉重”、“困厄”与“倦怠”,同时又蕴含着诗人对时代(气氛,命运)的总体把握与思索,诗中的主旋律:“薄雾在迷蒙着旷野啊……”,与它的变奏:“你悲哀而旷达、辛苦而又贫困的旷野啊……”,一再重复出现形成一种既是单纯、又是繁复的诗的“调子”,引起人们丰富的联想。

三、《雪落在中国的土地上》的创作背景及分析

1937年12月28日夜间艾青在武昌一间阴冷的屋子里写下《雪落在中国的土地上》这首感情真挚、意境沉郁而广漠的长诗。诗人抱着急切投入战斗的决心,从浙江家乡来到了武汉。但在这座当时被称作抗战中心的大城市里,诗人并没有看到民族存亡关头所应有的昂奋和紧迫的气氛,权贵们仍在作威作福,处处是穷困和饥饿,他感到异常的失望,一颗火热的心仿佛被冰封雪埋了一般。他深切地感悟到了古老的民族在解救自身的战争中所承受的深重的灾难,而广袤的土地和亿万生灵的命运也将要度着极为艰辛的日子。诗人意识到这场民族解放战争通向胜利的道路是寒冷的,泥泞而曲折的。这无边无涯的感觉世界,既是历史的痛苦的延续,也是现实的严酷的存在,它强烈地震撼着诗人的本来已经够动荡的心灵,于是他整个身心的里里外外感到一种弥天的透骨的寒颤,诗人写下这首比雪还要寒冷的诗,并在诗中反复地呼号:“雪落在中国的土地上,/寒冷在封锁着中国呀……”

不论是当年,还是现在,所有的读者无不被这两行诗带来的寒冷所震慑,并且激赏它饱含着时代感的悲凉雄壮的浑然气韵。它的反复回荡的气韵宛如深隽的钟声一阵比一阵宏亮地响着。雪在中国的土地上落着,诗人惊世的钟声也带着寒颤,随着落雪,回响在整个中国的土地上。艾青“下”的这场“雪”,厚重得使人透不过气,直想吼出一腔的闷气。这就是半个多世纪之前我初读这首诗的感受。这两行反复回响的诗,被认为是诗的主旋律。

这首诗很难说有几个明显的段落,只能说有几个起伏。被称作主旋律的两行诗,是一个激荡的大气韵和境界,一下子把读者推了进去,使你不但置身其中,身内身外顿时落满了厚重的雪。随后,诗人才展开一幅幅的寒冷的场景。首先是风的出现,它“伸出寒冷的指爪/拉扯着行人的衣襟,/用着像土地一样古老的话/一刻不停地絮聒着……”读者感触到了风的无法躲避的侵袭和它古老的哀伤的声息,不由得令人感到了历史的沉重。接着诗人从土地和人民的艰辛岁月,诉述了诗人自己“也是农人的后裔”,经历过流浪和监禁,失去了青春。诗人的命运与整个古老的民族和土地的命运是血肉相连的。诗人真挚的自白使诗浸染着温暖而赤诚的血泪,让诗、诗人与读者在民族危难的时刻紧紧联在一起。接着又在雪的寒冷中,看见在战争中遭到蹂躏和杀戮的善良的妇女,还有年老的奔波在流亡道路上的母亲。……诗人深情地呼号:这三行诗蕴含着深深的历史和现实的思考,使诗的意象和内含增添了极大的重量,这重量是一种不能推卸的负担,宿命地落在读者的心头上,引起了更深更深的震颤——这也正是雪落在中国土地上的寒冷的重量。

诗人最后在“没有灯光的晚上”痛苦而悲伤地诉说:“所写的无力的诗句/能给你些许的温暖么?”他是对危难中的祖国说的。这是因为他看到了战争的现实的严峻性,看到了那些过去迫害过诗人自己和无数民主斗士,欺压过广大人民的权贵们,仍在过着纸醉金迷的日子,诗人能不感到忧虑吗?结尾的这几行诗不是无告的呻吟,它是声音颤栗的呼喊,是泣血的为祖国急切献身的心声。

四、《我爱这土地》背景及分析

在中国诗人当中,艾青是一位扎根土地而又向往太阳的诗人。土地和太阳是支撑他生命和精神的脊梁,也是贯穿于他全部诗歌的核心意象。如果说太阳意象寄寓了诗人对理想和光明的追求和向往,那么土地意象则寄寓了诗人对大地母亲、对祖国、对人民最朴素、最忠贞、最深沉的爱。这首《我爱这土地》就是诗人献给土地最真挚的恋歌。它以简练传神的笔法、精巧的构思,生动形象地为我们塑造了一个土地最忠诚的歌者形象,一个始终环绕和守护着土地母亲的诗魂,一个给人以信念、信心和希望的使者。

这首诗写于1938年的武汉。此时的诗人,已经有了比较丰富的阅历。无论是社会的动荡,民族的危机,还是民众的苦难,都给过或正在给着诗人以强烈的震撼。而这一切,都是在中国这块土地上发生的。一直关怀着、思考着这片国土的诗人,此时对土地的理解更深刻了,对土地的感情更浓烈了。诗人出生在金华农村,从小就对南方的土地有着血肉一般的情感。而后,随着生活的颠簸,诗人到过上海、常州,又到过山西、陕西,深深地为北方的土地所感动。对于这片生育、养育自己的土地,对于这片历史悠久的土地,对于这片灾难深重的土地,对于这片正在燃烧着抗战烽火的土地,诗人作为一个时代的歌手,该如何对待这片土地呢?诗人再也按捺不住自己内心火焰般的情感了,他要表达出自己对这片土地的强烈的爱……这浓烈的情感,凝聚成了诗《我爱这土地》。

《我爱这土地》集中展现了艾青对土地的一片赤诚之爱。在个体生命的渺小、短暂与大地生命的博大、永恒之间,诗人为了表达自己对土地最真挚深沉的爱,把自己想像成是“一只鸟”,永远不知疲倦地围绕着祖国大地飞翔,永远不停歇地为祖国大地而歌唱,既唱出大地的苦难与悲愤,也唱出大地的欢乐与希望;即使死了,也要将整个身躯融进祖国的土地中,以表示自己对土地的深沉之爱。全诗的感情是强烈而内在的,基调是深沉而忧郁的。可以说,时代的投影与真实的感受相结合,使得这首诗的感情显得极为真诚,更有感染力,更能拨动读者的心弦。

从写作艺术上看,这首诗的显著特点是篇幅短小,构思精巧。土地是个博大的意象,诗人选择它作为寄情的对象、倾诉的对象,其境界极其广阔,意象极其丰富,诗人的情思是多角度、多层次的,诗人的想像和诗思的回旋天地也是无限自由、广阔的。但他没有把诗的篇幅拉长,不让诗的情思散漫开去,而只把诗人对土地广阔而深厚的爱浓缩在10行诗中,并且取得了最佳的艺术效果。

诗人不是从实处落笔,而是从虚处落笔,通过想像把自己虚拟为“一只鸟”,借鸟儿与土地的关系来展开全诗的艺术境界,使诗的整体构架显得巧妙自然,使人浑然不觉。诗以“假如”开头,显得新奇,富有独创性,便于化人为鸟,把诗境推向虚拟的艺术境界。当然,诗中的“鸟”,仅是泛指,具有象征性,不像古诗词中那些实指(如杜鹃、鹤鸽等)。“用嘶哑的喉咙歌唱”,是一句引人注目、令人心动、值得品味和沉思的诗句,也是全诗中深化诗人对土地感情的一个奇异的亮点。这是当时悲壮的时代氛围(抗战初期)、诗人特殊的个性与气质(艾青自称是“悲哀的诗人”)以及诗人特殊的表达需要等等,共同作用于鸟儿形象而产生的审美意象。它大大提升和强化了形象的审美表现力—从中我们不仅能感到时代的氛围、诗人的个性和气质,更能感到诗人对土地的爱是如此的执著、坚贞和顽强。

接下来,诗人便向我们叙述他要歌唱的对象。从句式上看,用的是排比句;从方法上看,用的是类似电影蒙太奇式的特写镜头,向我们依次推出他要歌唱的对象:土地、河流、风、黎明。这些都是博大的自然或宇宙意象,但诗人选择了这几种典型的形象,极其简洁、鲜明,却又能让我们产生丰富的想像和联想,引起深刻的沉思。值得指出的是,诗人在“土地、河流、风、黎明”前都特意加上了带有感情色彩的形容词或修饰语,使它们一个个都转化成了富有象征意味和暗示力的画面,既暗示了祖国多灾多难的命运,也暗示着人民的不屈与抗争,以及大地上仍然在生长着的希望,同时还暗示着诗人要竭尽全力,与其共命运,为他们而歌唱;即使死了,也要埋进这片土地,用自己的身躯去肥沃这片土地。从构思的角度看,到这里,诗人仍然紧扣“鸟儿”这个虚拟的形象(“连羽毛也腐烂在土地里面”),让其生前与死后形成强烈的对比,于对比中表现出鸟儿对土地的执著、赤诚之爱,从而也艺术地塑造了一个土地忠诚的歌者形象。

这首诗的第二个特点是巧妙转换,另辟诗境。按理,诗情到达高潮之后,再接下来抒写难度就很大。但诗人却巧妙地宕开一笔,隔开一行,作了必要的间歇和停顿后,开始了巧妙转换,写下了两行形象突出、感情进一步升华的结尾。令人读后怦然心动,过目难忘,吟诵不已。

第一,抒情视角作了转换。诗的第一节是从虚拟的视角,即从鸟儿的视角去想像,去表现鸟儿对土地的忠诚与挚爱,显得形象含蓄;第二节却换成实写的视角,即从诗人自我的视角去实写自己“常含泪水的眼睛”,倾诉自己对土地的“深沉”之爱,是直抒胸臆。这样,虚境和实境的结合与对应,构筑了全诗内在完整的艺术空间;结果与原因的关联与对照,又构成了支撑全诗的内在逻辑结构。

第二,写作手法作了转换。前一节用的是比,是想像的境界;后一节用的是赋,是直抒胸臆的写实。全诗由前面蒙太奇镜头式的画面暗示转到了后面诗人的直接指点,以一个强有力的情感抒发结束了全篇,从而把读者的注意力引进了一个浓郁的情感氛围,再一次感受到诗人对土地的忠贞与挚爱。

五、鲁黎与《泥土》

《泥土》是一首哲理诗。诗人以精炼的诗句,集中而凝炼地揭示出哲理。全诗四行两小节。第一小节,写有的人老把自己当珍珠,就时时有怕被埋没的痛苦,这样生活在痛苦中的“珍珠”,有何幸福和美好可言?第二小节,用“吧”表示劝慰、劝告的语气,将内容转折以提倡做“泥土”的思路上来,甘愿做人梯,做垫脚石,让众人踩成一条畅通的道路。一、二两小节,形成的鲜明的对比,“珍珠”的形象成了“泥土”的形象的衬托。对比之中,也是矛盾规律的体现:珍珠是美丽的,有着美丽的外表和丰富的营养,是可以作为财富来装饰和炫耀的。名实相符,也未不可。可是“老是”这样,就难免是心理危机的暴露,是“时时怕”的表现,是心灵的虚弱,那种放不下架子,那个“被埋没”的“痛苦”就会像妖魔一样纠缠着你的灵魂,使自己反坠入阴影和黑暗之中而失去光泽,因而也就是不美丽的,丑陋的。这种矛盾的转化规律,是生活的真谛。泥土和踩也是一对矛盾,但一个“让”字,把泥土的思想境界完全展示出来:那是种承受和担待,是一种舍予和奉献。袒荡的胸怀,成就出一个畅通的道路,将会有多少欢欣的脚板在歌唱!泥土的欢乐,又有多少人能够分享得到呢?科学地转化矛盾,不是我们生活中最重要的事么?

当今社会,是一个物质文明建设十分发达的时代,竟争日剧,人情日冷,人与人的关系更加物质化。此时此刻,如果能科学地看待身边的矛盾,多奉献一点,多关爱一点,那一种集体和团队的欢乐,会使个性更加成功的!

哲理诗的实质就是讲道理,而道理讲起来难免枯燥。诗人把握“珍珠”和“泥土”这两个意象,紧紧抓住各自的特征,高度凝炼自己的诗句,无赘言冗语,短小精悍,给读者以阅读的惊警,促人深思,猛醒。用形象来说话,才是诗。

天之穷不可极,地之淼在脚下。这伟大的泥土承载着人类的古老和梦幻,承载着历史和未来。能做一份泥土,能成为泥土的一分子,不也是一种荣耀和幸福么?

爱华网

爱华网