李斯特《B小调钢琴奏鸣曲》:

一部旷世大作几多演释《音乐爱好者》2011年

李斯特的《B小调钢琴奏鸣曲》在钢琴文献中地位显赫,在十九世纪钢琴文献中占有里程碑式的特殊地位。这部传世巨作,不仅开创了单乐章奏鸣曲式的先河,庞大而复杂的结构,殷实的内容和色彩斑斓的和声语汇,都为我们的解读与演释提供了广博的空间。迄今已有三百余位钢琴家留下了录音。在他们看来,就算没有成为诠释这部作品的第一功臣,作品本身所带来的光环已足以让自己的演奏经历多一层光芒。

我曾经为了寻找作品的最佳录音版本,从2005年起,致力于收集“B小调”的各种录音版本。当搜罗聆听了百余张唱片后,发现“最佳”注定是不可完成的任务。因为每一位钢琴家都各抒己见、个性使然,要选择一个登峰造极的最佳版本是如此困难,但这绝对不影响我们去欣赏其中的那些令人拍案叫绝的演释。

李斯特弟子的纸带钢琴版本

1857年,汉斯·冯·彪罗在柏林首演了李斯特的《B小调钢琴奏鸣曲》。令人难以置信的是,这部如今被视为十九世纪自贝多芬后,对奏鸣曲式提出最革新见解的伟大作品居然会在“第一架贝希斯坦三角钢琴诞生”的商业音乐会上被首演,似乎有点怠慢。但很显然,彪罗作为李斯特的弟子及女婿,自然会力挺老师的作品,只可惜这并未迎来像他后来在1875年首演柴科夫斯基《第一钢琴协奏曲》那样的轰动效应。相反,当时音乐界的保守派无情地抨击了它,作曲家勃拉姆斯就曾认为这部作品是“被放空的噪音”;而瓦格纳在1855年私下听了李斯特弟子卡尔·克林德伍斯(KarlKlindworth)演奏后,则表示“它超越了一切能够感知的美”。可以见得,当时“保守派”与“新进派”的两位代表人物对于作品提出了截然不同的观点,甚至是极端的。

虽然争议缠绕,但李斯特的个人魅力依旧势不可挡,他神奇的演奏经历让当时所有追从他的弟子们都中了毒,就如李斯特的传记家莉娜·拉曼描述李斯特的弟子奥古斯特·戈莱里希那样,除了打猎、素食之外,他就是一个纯粹的李斯特迷。戈莱里希一生都在传播李斯特的作品,他曾公开声明:“李斯特雄辩的和声表达艺术创立了一个新的时代。”的确,李斯特晚年的创作风格直接影响了二十世纪后的音乐创作。更加值得庆幸,就是有像戈莱里希那样一群李斯特最忠诚的弟子,才把“李斯特的传统”发扬传承。

在二十世纪初,拉蒙德、罗森塔尔、尤金·达尔伯特等李斯特弟子中的杰出代表已经成为能够载入史册的钢琴巨匠,而李斯特的再传弟子又影响了后来独霸一方的俄罗斯钢琴学派以及其他分流派别。在李斯特弟子的努力下,《B小调钢琴奏鸣曲》作为他一生中重要的作品,受到关注与推崇自然是命中注定的。1929年,法国钢琴家阿尔弗雷德·科托录制的“B小调”由EMI唱片公司出版,是这部作品被公认的首次有声记载。但我发现,其实在更早之前,已经有钢琴家设法为“B小调”留音。但因录音技术的局限性,要录制一首长达三十分钟的作品绝非易事,所以那个时代的许多钢琴家都选择用纸带钢琴(Pianoroll)取代留声机。在我的收藏中,就有尤金·达尔伯特(Eugened’Albert)于1913年为Welter &Son钢琴纸带公司留下的珍贵遗音。

李斯特曾经称达尔伯特为“第二个陶西格”,可见赞誉不凡。但可惜,其晚年或许因为年事已高,未能真正体现这位钢琴巨匠昔日的风采。由于纸带钢琴的“机械化”,音色、节奏、踏板都无法还原钢琴家演奏的原貌,要想通过它来想像李斯特本人的演奏绝对行不通。但是,达尔伯特的版本依然留给音乐学术界一些思考,比如临近结尾处(738-740小节),他把通常乐谱上的升D改为了还原D。记得在李斯特生前,就曾命弟子克林德伍斯弹还原D。我认为效果甚比升D,不但更贴近主旋律的基调,而且也可突出“半音”的神秘感。但几十年来对于这个D音的争议不小,大部分钢琴家还是按部就班,在钢琴比赛上更是不敢轻易擅自更改。不过近年来,某些学术形钢琴家会去“纠正”这个音符,如法国钢琴家多梅尼科·墨赫莱的版本(Mandala出版)。

《浮士德》论的拥护者

很多年来,对李斯特“B小调”的真正内涵是众说纷纭,如瓦格纳认为这是李斯特一身的写照,即是“音乐自传”,也有人认为本曲是受到《圣经》的启发,是弥尔顿史诗《失乐园》的音乐描写。然而,更多的人提出的是《浮士德》传奇的音乐再现,之前提到为“B小调”录音首开先河的科托就是其中的代表之一。

不过当我第一次听科托的演奏时,反而认为二十五分钟的演奏大显其正真的个人化魅力。如在他的演奏中,依然会根据自己的理解擅自掺杂些乐谱之外的音符,但对于作品的表现效果就如他痴迷于瓦格纳艺术那样,充满戏剧色彩。然而科托真正的高妙之处在于无论演奏什么作品,他都能恰到好处得把捏演奏之道,尤其是对于句法及音色的掌控能力让一般人始料未及。

例如“绵延的行板”(Andantesostenuto.)的末尾段(EMI版,13’50’’),科托充分巧用了弱音踏板,加之他对于音符间时值自然的“设定”,音色的变化无不浮华却更显高贵,给予了乐句充分的想象空间。我曾戏言,科托的演奏就像在一颗陨石上建立起了自己的音乐帝国,无法预测它的运行轨迹是否在规定的范围内,然而却在不经意间感知了宇宙的律动。这在他的“B小调”中得以体现。

与科托相比,智利钢琴家阿劳是著名的浮士德论“死忠”,作为李斯特的传人,根据“李斯特弟子的猜测”,认为“理所应当是浮士德故事的音乐具象化”(见《阿劳谈艺录》143页),但是这种对于音乐幻想的假设放到具体的演奏中价值究竟如何?作为二十世纪最重要的李斯特诠释家之一,阿劳生前存世的“B小调”版本至少有四五个。比较了录音室与现场版本后发现,他在作品的理解演释上都是归一于“浮士德”论,几乎相同(Ermitage),1971年的现场版本也就是在速度上愈加火爆些罢了。不过或许真有人会发觉,在他某一个版本里,玛格丽特与梅菲斯托的对抗来得更激烈了些!

不敢否认,阿劳对“B小调”的探究成果依然影响了后来许多钢琴家,他们很自然地遵循这一“足够有说服力的见解”,但是否因为缺乏对这部作品独立思考而丧失的伟大演释则不得而知。

听现场,忘却《浮士德》

相对于浮士德论,我更愿意把“B小调“视为一个单纯的音乐作品,曾撰文《听“B小调”,忘却浮士德》中提过:“很难想像,钢琴家在现场演奏“B小调”时,会突然迸出浮士德的战斗场景,就算有,也只是潜移默化的通感。所有的思虑都在两只手上,而在弹指间所创造音乐智慧的同时,事实上早已把浮士德忘得一干二净!”在此还需强调一下,尤其是现场演奏,“B小调”所能带来的渲染力只增不减,钢琴家的表现欲望也会额外提升,更会出人意料。让我印象深刻到脱口而出的现场演奏版本至少有三人:恩斯特·莱维、舒拉·切尔卡斯基和克利福德·柯曾爵士。

瑞士钢琴家莱维(ErnstLevy)的版本录制于1954年(Marston出版),是“B小调”录音中必须要听的版本,是在巨大音量对比和快慢的极端转折下塑造出交响乐式的音乐史诗,这种独立个性化或许让他的老师埃贡·佩特里都感到后怕。笔者曾把他的演奏比喻成一架具有超远对焦镜头的高级照相机,因为从轻微的pp到来势汹汹的ff都是他的掌控范围,且变化多端。他指下的八度和弦音扎实得如同花岗石,也会突出一些内声部线条。赋格段后的主题再现,那股可怕的气势闻所未闻的彪悍!夸张!听莱维弹“B小调”就如同“过山车”般刺激。

切尔卡斯基(ShuraCherkassky)是另一位能在现场创造奇迹的钢琴家,作为约瑟夫·霍夫曼的弟子,他追求自由浪漫的演奏风格。听切卡的现场,往往会有意想不到的奇遇。有趣的是他在1985年9月、10月于英国留下了两次“B小调”录音。9月现场版(DECCA),七十六岁的切卡依然保持了良好的技巧和音色,大量运用弹性速度,即兴感很强。与莱维的版本相同,赋格后的主题再现,低音加为八度音,塑造出骇人的气势。而之后的录音室版本(Nimbus)相比现场,收敛了许多,狂野的内心得到了平息,错音自然也少了许多!

最出人意料的是克利福德·柯曾爵士,在1963年的录音室版本中(DECCA),他给世人展现了他精心的音乐设计,也不乏德国学派一贯的严谨风格,在我看来,他就是一位“德高望重的老绅士”。但绝无想象在1961年的爱丁堡音乐节现场(BBC),柯曾如同出卖自己灵魂一样吐露心中的恶魔。在技巧上,柯曾有些失控,甚至是恐怖的灾难,巨大的音量与罕见的快速跑动完全脱离其技巧的掌控,更是出现严重的忘谱失误(第十轨1’07’’)!然而这样的失控状态并未影响其音乐设计感上的宏图,尤其是在音色变化及丰富的强弱对比。

俄派的“空降兵”

俄罗斯钢琴学派与李斯特渊源很深,而“B小调”向来是俄罗斯钢琴家音乐会曲目单上的保留曲目。在历史上,伟大的录音版本有许多,就像是里赫特与吉列尔斯的演奏成为了诸多评论的焦点。然而相对于这两位,我更加重视这些年才被重视起来的录音版本,这就像突如其来的俄派“空降兵”。

西蒙·巴瑞尔(SimonBarere)是一代炫技名家,以演奏舒曼《托卡塔》而文明。但在面对“B小调”,他依然在音乐表现上独为慎重。在Andantesostenuto.段落中,他表现出得真挚、脱俗,音色上的塑造柔美动人,呈现了俄罗斯钢琴学派在音色上的深厚功力。这足以改变人们对巴瑞尔只求炫技的看法。相比巴瑞尔,他的师弟弗拉基米尔·霍罗维茨的录音版是另一段传奇。1932年版(EMI)曾得到拉赫玛尼诺夫与约瑟夫·霍夫曼的赞扬,被认为是延续浪漫派演奏传统的最佳人选。去年,Sony出版了一张老霍的新专辑,1949年卡内基现场版是重新被挖掘出来的传奇演释。听毕,真想狂吼几声:“太过于HOROWITZ了!”就1949年版而言,他把自己的音乐观直挺挺地搬入进作品之中,火爆骇人的八度,绚烂的音色变化,与之“自我中心”的内心傲慢都在“B小调”里成分体现了。

另一位俄派的重要人物,弗拉基米·索弗伦茨基被认为是苏联琴坛的“上帝”,但他是近十年来才被世界重视起来的钢琴家。1960年的现场版(Arlechinno)体现出索弗伦茨基精妙的幻想设计,而更多则是动机上的,这或许是因为他演奏太多斯克利亚宾作品的缘故。在第一部分中,可以清晰察觉到他强化了左手的低音声部,又勾画了与右手声部的呼应关系。最大的特点在于,索弗伦茨基更希望把作品中的细节放大处理,弹出完全不同的音色,就是类似于他在演奏斯克里亚宾时那种沙哑,带有一点空气湿润度的音色,这种声音或许有多种因素造成,钢琴的质量、音乐会场地、甚至是录音技术的问题等等都是潜在的条件。但是,这已经成为了索弗伦茨基独有的标志。

终点与循环

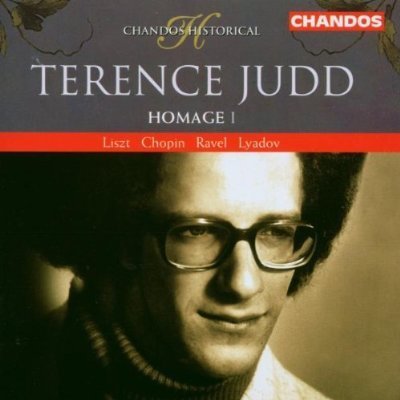

在第六届柴科夫斯基钢琴比赛上,二十一岁的天才钢琴家贾德(TerenceJudd)在比赛现场留下了录音(CHANDOS),演奏中虽然有所失误,但是很少有钢琴家能把“B小调”弹得如此给人“乐观”之感,但是贾德最终自杀身亡却是一个惨痛得悲剧,成为了他人生的终点!但是终点或许会升华循环,就像李斯特《B小调奏鸣曲》,作品的最后一个低音与开头成为了最终的循环。而在本文中,提到的那些录音版则是这一遍遍循环中的结晶。我相信,“B小调”依然会被“循环”着演绎下去,而且还有太多的经典录音版本未能在此文中被提到。面对这部伟大的钢琴作品,会有更多的内容需要去探索,书不尽的“B小调”。

爱华网

爱华网