许锡良

常常听中国一些教育成功人士的报告,似乎他们都有一些共识是不言而喻的。那就是要成就一番事业,就必须学会“顺势而为”,在中国还有另一个说法叫“识时务者为俊杰”,言下之意,在中国要取得成功,你必须学会顺应潮流,跟风站队。每一个人都不需要有自己坚守的原则与做人的底线。唯一的原则就是成功、成功,还是成功。为了成功,没有自己需要坚守的东西。中国人为了成功,甚至都不愿意创作悲剧,而只喜欢看喜剧。因为喜剧是成功的戏剧。

而最近,美国著名小学教育专家雷夫先生来中国大陆演讲,有中国教师同样问到这样一个问题:当在自己的教育教学工作中遇到困难和挫折时,您依然会对教师这个职业充满强烈的信念吗?能告诉我们您的教育教学信念什么吗?您是如何一如既往地保持工作热情的?

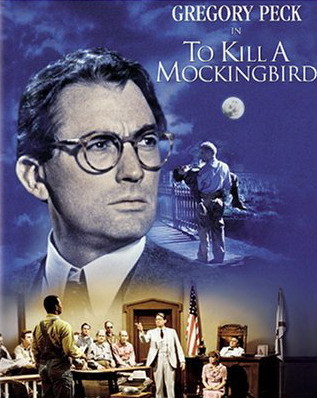

雷夫先生这样回答:每当他感觉人生有严重的挫败感的时候,这时候他就会想起他聪明的爱人告诉他,小的时候她读过的一本书,这本书叫《杀死一只知更鸟》。讲的是一个白人律师接到了一个案子。了解案情后,他决定去替犯罪的黑人辩护,他认为这个黑人是无辜的,但是很不幸的是,在这个城市里面是有种族歧视的。这本书其中的一个环节让雷夫先生的人生有了很大转折。在审判开庭前,白人律师的小孩问他一个问题:我们能赢吗?他爸爸说不会,但他还是要进行辩护,即使他知道接下来肯定会输。

知更鸟在基督教故事里是传说当耶稣被钉在十字架上殉难时围绕着耶稣而歌唱的小鸟,因而胸脯沾上了耶稣的鲜血。后来知更鸟就成为了人类歌唱而死亡的鸟。明知无法逆转事情的结局,但是,仍然奋力而为。

这部小说在1962年被拍摄成为电影之后的故事情节是这样的:梅岗镇是美国南方的一个小镇,在这个小镇上拥有当时南方所具备的极其顽固的种族歧视与种族隔离政策与风俗习惯。镇上的居民也深陷在对黑人固有的成见中无法自拔。长期的种族隔离,使得白人几乎不了解黑人,他们看到的只是黑人的表象和负面。他们一厢情愿地认为黑人是美国社会所有乱源的起因。当一名白人女子在她父亲尤厄尔的威迫利诱下,不得不诬陷一个时时帮助她的黑人时,镇上几乎所有的白人都认为这个“强奸犯”罪该万死,并且不等审判就要将他乱棍打死。由美国好莱坞电影明星格利高里·派克扮演的男主角律师艾蒂科斯·芬奇在明知毫无胜算的情况下,主动站出来替黑人罗宾逊的辩护,却没能够最终把镇上白人的偏见扭转过来,十二名陪审团成员,一致认为罗宾逊有罪。电影故事以悲剧结局而终结。尽管如此,坚忍而执著的律师却有力地维护了美国的法律和制度,使得正义和良知仍然畅行在经济大衰败的美国大地。时代黑暗,前途渺茫,到处都呈现出山穷水尽的萧条景象,但整个民族因为有知更鸟精神,而并没有从此一蹶不振。整部电影从一个儿童的视角去叙述,更显得充满童真、充满希望。

这个故事发生的时代背景是有着浓厚的种族歧视色彩的1960年代,由黑人牧师、思想领袖马丁.路德.金发动的非暴力反对种族歧视运动。而这部电影上影的时候,正是黑人运动的高潮,传奇人物马丁·路德·金(Martin LutherKing)在这部电影公映不久后,晋见了肯尼迪总统,要求通过新的民权法,给黑人以平等的权利。并于1963年8月28日在林肯纪念堂前发表名震天下的演说《我有一个梦想》。1964年,马丁·路德·金获得了诺贝尔和平奖。这部白人律师执著地为黑人打官司的电影,其出品可谓正当其时,与轰轰烈烈的黑人运动遥相呼应。这部电影的显性主题是“为黑人运动推波助澜”,但是,更具有魅力的是电影的隐性主题,则是一个民族该如何从愚昧、偏见、固执中走向文明、公正、理性。从1962年电影出品,到现在已经整整五十年了,而这部电影所蕴藏的伟大精神却日益彰显,并散发出愈来愈强劲的光芒。

任何一个国家的现代文明都不是从天而降的,都是从艰难的博弈中产生的。现在的中国人常常羡慕美国人的生活,自由、民主、富足、安全,科学技术水平很高,却常常忘记了美国人在奋斗过程中的艰难险阻以及所作的努力。美国人短短的二百年历史,几乎每一个时代都在人类的文明史留下了光辉灿烂的烙印。而中国号称五千年文明,其实只不过是数千年的简单重复,并没有真正变革过。其原因主要是中国人缺乏知更鸟的那种精神。明知不能够胜算,但是,因为符合社会文明的进步,符合正义、公正与理性,因此,他们也义无反顾地去拼争。美国人做事的原则常常不是看能否取胜,能否能占上风,而是这个事情本身是不是符合公正与正义的原则,是不是在追求真相大白。在这个过程中,即使自己沦为少数,沦为弱势群体,沦为失败者,也在所不惜。事实上,黑人运动领袖马丁.路德.金就是这样一只知更鸟,他也明知以自己的微薄力量是不可能改变得了当时根深蒂固的美国黑人种族歧视的社会现实的。但是,他仍然坚持这样做,并且自己最终成了一只被杀死的知更鸟。

我在外演讲的时候,常常谈到改革中国的教育,许多听众听后十分悲观地说,太难了,在中国改变任何东西,无论这个东西是多么地不合理,多么地丑陋低劣,但是,要改变这个现象是十分困难的。社会复杂,人生苦短,以苦短的人生去拼搏复杂的社会长河,我们究竟能够获得什么?许多人在想,与其在自己有生之年不能够看见社会的变革,不如顺势而为,就此过点安稳日子算了。这是十分具有诱惑力的想法。事实上绝大多数中国人都是持这样的人生态度的。正因为这样,因此,中国数千年都不会有什么根本性的变化。要不是当年兵荒马乱的,中国人被逼得连想当安稳的奴隶都不可能,那么,今天的中国人可能还是皇上太监,还是小脚辫子。要知道当年革除这些东西,令多少人丧命,也令多少人如丧考妣。至今仍然有人十分怀念当年的皇帝家族、太监制度与小脚辫子外加鸦片烟的美好日子。

人活着,生命确实短暂。每个人来到这个世界都是很不容易,珍爱生命是自然而然的。然而,每个人确实都只是暂住地球而已,匆匆忙忙几十年,活着的时候不知自己会死,死时时候又感觉自己似乎从来未曾活过。人生的意义有如摩擦阻力,越是艰难曲折,越是沉重负担,越是能够产生摩擦阻力,人的生命就越有价值。

乔布斯说,人活着就要创造一些东西,难道这还需要理由吗?从根本上说每个人其实都最终是一无所有,只有追求内心世界的声音,才是活出了自己的本真。因为美国人常常有自己做人的尺度,他们不害怕失败,不害怕孤独与寂寞。他们知道,一件有意义有价值的事情,即使失败了,也会比一切伤天害理的成功会更有价值。从人类的历史长河来看,许多正义事情并没有真正失败。暂时的挫折,只是为下一次与后一代人的继续努力开创了机会。马丁.路德.金领导的黑人运动,按照许多中国人的看法是失败了。因为,他并没有看见美国黑人运动走向胜利,而且自己在壮年即遭受了枪杀。但是,黑人运动,我们最终看到了其结果——黑人竟然当上了美国总统,奥巴马代表美国黑人终结了被歧视的历史。

明知不可能成功,而坚定地选择去做,这就是知更鸟精神。明知自己看不到自己努力的结果,而仍然去努力奋斗,而不是跟风站队,做墙上草,风吹两边倒。这样的民族才有希望走进文明幸福的生活。中国人也曾经有过类似的故事,那就是“精卫填海”,用明知不可而为的精神去张扬生命个性,却被另一个愚蠢的“愚公移山”故事所取代,从此中国人没有学会坚守精神,却学会了折腾、表演与做戏给上面看,中国人从此万劫不复,至今中国现代版的“愚公移山”,从大庆到大寨上演不断。

2012年4月3日星期二

爱华网

爱华网