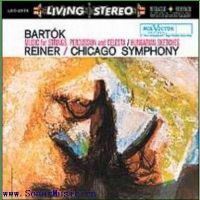

弗里茨·莱纳 -巴托克:管弦乐协奏曲;

为弦乐器、打击乐器、钢片琴所作的音乐;匈牙利素描

Fritz Reiner - Bartok: Concerto forOrchestra;

Music for Strings, Percussion andCelesta; Hungarian Sketches

星评:

条码:090266150427

编号:09026 615042

指挥:FritzReiner 弗里茨·莱纳

乐团:ChicagoSymphony Orchestra 芝加哥交响乐团

系列:LivingStereo

厂牌:RCA/BMG

日期:1955年 &1958年

曲目:

CD

Total Playing Time76:25

BélaViktor János Bartók (1881-1945)贝拉·维克托·亚诺什·巴托克

01-05 Concerto forOrchestra, Sz.116 [37:15]

管弦乐协奏曲,作品116

01 I. Introduzione:Andante non troppo; Allegro vivace

第一乐章:引子-不太过分的行板;活泼的快板09:56

02 II. Giuoco dellecoppie: Allgretto scherzando 第二乐章:成对的嬉戏:诙谐的小快板 05:58

03 III. Elegia:Andante non troppo 第三乐章:悲歌:不太过分的行板 07:55

04 IV. Intermezzointerrotto; Allegretto 第四乐章:中断的间奏曲;小快板 04:13

05 V. Finale:Pesante; Presto 第五乐章:终曲:沉重地;急板 08:58

06-09 Music forStrings, Percussion and Celesta, Sz.106 [27:56]

为弦乐器、打击乐器、钢片琴所作的音乐,作品106

06 I. Andantetranquillo 第一乐章:宁静的行板 07:03

07 II. Allegro第二乐章:快板 07:00

08 III. Adagio第三乐章:柔板 07:00

09 IV. Allegro molto第四乐章:甚快板 06:42

10-14 HungarianSketches, Op.38 [10:50]

匈牙利素描,作品38

10 I. An Evening inthe Village 第一乐章:在乡村的夜晚 02:42

11 II. Bear Dance第二乐章:小熊舞曲 01:38

12 III. Melody第三乐章:旋律 02:00

13 IV. Slightly Tipsy第四乐章:微醉 02:15

14 V. Swineherd’sDance 第五乐章:牧猪人的舞曲 01:58

乐评:

无需媒体评价和入围榜单,也能叱咤风云。这是一张让人目瞪口呆的唱片!单单那长长的权威媒体评价和入围榜单就已经足够让本唱片大放异彩了。作为巴托克的关门弟子,莱纳对巴托克音乐的深刻理解和演绎一向是受到尊敬和好评的,而事实上莱纳也一直是无人超越的巴托克音乐诠释权威大师。

这张录制于1955-1958年的录音是RCA高传真(LivingStereo)名盘时代的经典录音之一。从莱纳一丝不苟的演绎中,我们可以感受到巴托克叛逆的灵魂,其独创性的乐符像溪水一样在我们面前流过。

令人期待的是本CD除了《管弦乐协奏曲》和《为弦乐器、打击乐器、钢片琴所作的乐曲》外,还收录了《匈牙利素描》。此录音收藏价值之高已不言而喻。其实不需要那些评价和榜单,本唱片自身就具有了叱咤风云的潜质了。

曲作赏析:

巴托克:《管弦乐协奏曲》作品116

作为一个乐迷,如果你还没有听过巴托克的“管弦乐协奏曲”,那将是一个很大的遗憾。因为这部作品是20世纪音乐的经典,无论是开始部分神秘的沸腾状态,还是结尾光怪陆离的舞蹈般节奏,几乎无法用语言来形容其中洋溢着热切的活力。

巴托克的“管弦乐协奏曲”是我的现代音乐入门篇。以前觉得20世纪现代作曲家的音乐不好听,不懂他们为何不能像柴可夫斯基或者拉赫马尼诺夫那样,谱写旋律优美动听的乐曲。随着自己爱乐旅程的深入,逐渐理解到西方古典音乐在经历了十八九世纪的发展,其潜能差不多已被挖掘尽,难以再有多大的作为。20世纪的音乐家如勋伯格、斯特拉文斯基、欣德米特和巴托克都精通传统的作曲语言及和声结构,只不过他们剑走偏锋,另辟蹊径,达到别样的顶峰。而巴托克的成就,则是把西方古典与中欧民族音乐巧妙地相结合。

人的感受能力是神奇的。我第一次听“管弦乐协奏曲”大约在20年前,记得那时就被其绚丽的乐队色彩所吸引,那种感觉就是和古典音乐大不相同,感到震撼!仗着念书时受过一点乐队训练,我找来总谱并得到朋友的帮助,才了解到乐队演奏这部作品是一种挑战。

由于“管弦乐协奏曲”所蕴涵的感情非常丰富,管弦乐配器精深,对于乐队本身和把握色彩感觉的指挥都是很严峻的考验。反过来,也为有足够功力的交响乐队提供了大显身手的机会。这方面独领风骚的是芝加哥交响乐团,给我们留下了四位指挥大师的录音:莱纳、小泽征尔、索尔蒂和布列兹。巴托克1881年出生在匈牙利,二战期间他不愿违背自己的心愿去迎合潮流,虽非犹太人仍被纳粹驱逐而移居美国。到1943年初他已经贫病交加,幸好此时波士顿交响乐团的指挥库塞维茨基伸出援助之手,委托他写一部能够充分展现乐队水准与技巧的作品,这又重新燃起他的创作热情。当年8月巴托克开始创作,到10月份“管弦乐协奏曲”总谱即告完成。1944年12月1日,由库塞维茨基指挥波士顿交响乐团首演大获成功。库塞维斯基后来曾评价说:“这是近二十五年来最出色的管弦乐曲!”

这部作品之所以称为协奏曲,如巴托克所言,是要“以协奏或独奏的方式对待乐队中的每件乐器或乐器组”。如果要用乐章来称呼它的五个组成部分恐怕不妥,因为这五个部分都是用改进过的奏鸣曲式写成,无法用传统的大小调体系来规范。节奏变化之多端,更是无章法可循的。第三部分是整部作品的感情核心,是一首悲歌,哀伤的旋律引向末路的悲恸。最后部分以快速的无穷动为之精神一振,舞蹈性节奏使气氛越来越活跃,直到光芒四射的结局。革新与传统如此完美地结合在这部天才作品之中。

听熟了“管弦乐协奏曲”以后,我觉得巴托克的情绪表达,较之古典浪漫时期的大师,离我们更近些。再回过头来听斯特拉文斯基的“春之祭”,发现自己的感觉突变。粗犷、野性、喧嚣的音乐有了抒情性和飘浮不定的现代性,拉着你回到世界之初去体会那远古蛮荒。遇到有高水准乐团现场演出“管弦乐协奏曲”不要错过,乐队的现场音效一定还要震撼人心。

巴托克:《为弦乐器、打击乐器与钢片琴而作的音乐》作品106

《为弦乐器、打击乐器与钢片琴而作的音乐》是匈牙利作曲家巴托克于1936年应瑞士巴素室乐团委约创作。乐器编制为双弦乐队、钢片琴、竖琴、钢琴、定音鼓、军鼓、大锣、低音鼓、钹及木琴,这个独特的乐器选配在当时来说可算是颇具创意的。从标题中可以想像出钢片琴(celesta)应该是当时较为时髦的乐器,否则巴托不会刻意引述它,而且除了在极少乐段外钢片琴绝少以主角的身份出现,并在大部份时间内没有被应用。其实在弦乐为主基础上竖琴与钢琴反而有较高的曝光率。虽然其他敲击乐器基本上只赋予了点缀性的角色,但巴托在音色的创意上向前走了一大步。他甚至在乐谱上提供了明确的乐器摆放位置,在混合不同声响时在方向感上有周详的考虑。但这首作品最成功之处着在于其高度统一的曲式组织和严谨精细的对位布局上。全曲虽然分为四个乐章,但全都建基于首乐章起首的主题上,在反覆应用、变奏和发展这单一萌芽乐思的过程中可以隐约找到贝多芬老练手工的影子。在每一新变异种各有其独立新生命的同时,全曲给人一种极度统一、乐思连贯的感觉。

作曲家略传:

巴托克·贝拉·维克托·亚诺什

(Bartók BélaViktor János,1881-1945)

巴托克·贝拉·维克托·亚诺什(匈牙利文:Bartók Béla ViktorJános,1881-1945)1881年3月25日生于匈牙利的纳吉圣米克洛斯(今罗马尼亚境内),是二十世纪最伟大的作曲家之一,是匈牙利现代音乐的领袖人物。同时也是钢琴家,民间音乐学家。他的很多创举剧烈震动了整个20世纪艺术圈,一些专家们甚至坚信他的精华可以与贝多芬相提并论。

贝拉·巴托克(BelaBartok,1881-1945)现代最重要的作曲家之一。生于匈牙利的纳吉圣米克洛斯,自幼学习音乐,十岁登台演奏自作钢琴曲。1903年毕业于布达佩斯音乐学院,1907年任该院钢琴教授。1905年开始从事匈牙利民歌的收集、整理、研究工作,并将研究范围扩大到东欧各国、北非和土耳其,收集民歌达三万首以上。并对民歌的结构来源作了科学的分析,写了三部论著和数篇文章。这对他的创作产生了强烈的影响,形成了以民间特点为主,充满节奏活力与丰富想象的独特风格。主要作品有歌剧《蓝胡子公爵的城堡》,舞剧《奇异的满大人》,乐队曲《舞蹈组曲》、《弦乐打击乐与钢片琴的音乐》、《乐队协奏曲》,三部钢琴协奏曲,六部弦乐四重奏以及许多乐曲、钢琴曲。其生活与创作道路坎坷不平,经历了两次世界大战;由于法西斯迫害,于1940年流亡美国,生活凄苦,精神孤独,终因白血病客死他乡。是二十世纪最杰出的音乐家之一,是匈牙利现代音乐的领袖人物。

人物生平

世人一致同意二十世纪前半继德彪西之后的三位大作曲家,当是斯特拉文斯基、勋伯格与巴托克:他们都是坚强的个人主义者,也是杰出的改革者。如果说斯特拉文斯基代表音乐的逻辑与精准,勋伯格代表打破调性的藩篱,跨入音乐创作的全新哲理,那么巴托克就代表了民族乐风揉合十九世纪音乐思想所得之强劲有力表达方式。

巴托克或可与穆索尔斯基并称为有史以来最伟大的民族作曲家,在他的所有作品里,莫不充满匈牙利民族音乐的风骨神髓。他并非以发明或引用民谣旋律为能事(不过他确实偶一为之),而是因为他诉求更深邃的内涵。既身为众所皆知的人种音乐学巨擘—— 巴托克对民族音乐的学术研究,已然载誉国际了 ——其祖国匈牙利的声音、节奏与音乐,自然成为他血液中不择地皆可出的一部份。而他所欲表达的,无非此种真实未经稀释的思想。活跃于前世纪的大部分民族主义者,都擅用业经西化、琢磨润色过的民谣体裁。巴托克却愿意正本溯源,回归到日出而作、日入而息洪蒙时代所流传下来的民歌素材。他往往为这些素材加上由西方音乐主流推衍而得的形式,尝谓:“高大宜和我有心让东西结合,相映成趣。”高大宜也把民谣素材引进音乐中——不过他那听来单调平凡的乐曲,功力仍在巴托克之下。高大宜的思想更儒雅传统,因此他虽也是优秀的作曲家,却不能全然超脱于十九世纪的公式之外。唯独巴托克有此勇气,他变更奏鸣曲和其他形式以配合自己的要求,也以新潮大胆的方式运用民谣素材

1904年,他完成供钢琴与乐团合奏的作品第一号,这是一首狂想曲,虽然匈牙利民族的十九世纪风格历历可辨,但是仍不脱由德国音乐推衍而得的乐曲。李斯特如果多活二十年的话,或许也会写出如此作品,因为它的风格与李斯特《匈牙利幻想曲》颇为类似。巴托克以此为晋身之阶,他像自莫札特以降的每位钢琴家暨作曲家一样,都需要拥有足以展现实力的作品方能成名。

1905年,巴托克与高大宜到乡野民间采撷民谣音乐,这是他乐风发展的重要转捩点。巴托克终其一生为民谣分类投注极大心力。他的第一本出版物是与高大宜共同编纂的曲集《匈牙利民谣二十首》,于1906年发行。巴托克和高大宜发现匈牙利民谣有数种之多—— 大部分是以五音为旋律的旧风格;混合掺杂以七音音阶为准据的新风格;以及揉合此二种风格的综合体。

从他所谓的“农夫音乐”中,巴托克寻觅到一股生生不息的新力量。在一篇于1920年德国杂志《美洛斯》上发表的文章中,他认为二十世纪初音乐发生了大转变:“浪漫乐派走到了极处,令许多人忍无可忍。”但是何处是前程呢?“某种直至此时为止尚未为人知的农夫音乐给予此次《丕变》(或让我们姑且称之为《再生》)莫大的助益。”又说,此类音乐的佳作,其形式虽千变万化,却仍然美如完璧。此外它具有“惊人”的表达力,却“不带矫情无病呻吟与浮滥藻饰。”他认为“这才是音乐复兴的理想起点,有心寻求新方法的作曲家再也找不到比它更好的导师了。”作曲家所要做的不过是“把农夫音乐的语言尽量化为己有,直到已将之深植于潜意识中,其使用的流利程度不下于脱口而出的母语。”此时英国的沃恩·威廉斯,也说出大同小异的话。“同化”的概念是巴托克思想观念的本质,如沃恩·威廉斯以及当时其他民族主义者,甚至连倡言音乐之捷克语言模式的杨纳杰克也不例外。他们一致认为真正的农夫音乐必须从乡野民间音乐滋生存在的地方著手研究,而研究者也必须与农夫同寝共食,打成一片。巴托克又写道:“光只是把它放在博物馆里陈列,名之为《研究》,是不够的。”只在表面层次运用农夫音乐,毋宁是为音乐带来一些新鲜廉价的花俏而已,也因此坚持必须发展一套处理民谣音乐的全新方法。

然而如果作曲家有心运用这种语言的话,音调的媒介也是不可一日或缺的。这也是令巴托克与维也纳无调性主义者分道扬镳的重要因素。巴托克坚决认为本身具有调性的民族音乐与荀白克的无调性绝无妥协馀地的现象乃为“至理”。荀白克及其附和者认为自己走的是“唯一”坦途正道的说法,听在巴托克耳中,令他颇不以为然。国民乐派作曲家被无调性主义者攻讦为假借外来素材。但是借用外来素材与否,与一件音乐作品的艺术成绩无涉。巴托克指出,如果非要刨根究底不可的话,那么莎士比亚也借用他人的材料,莫里哀、巴赫、亨德尔岂不是一样?每个人或多或少都把自己的根基植入早年的艺术中。对巴托克来说,“农夫音乐就是我们的根”。作曲家把作品植基于民族音乐,而放弃以布拉姆斯或舒曼为典范,这并不表示其才能不足或创作之泉枯竭。在另一方面,如果作曲家食古不化,取用民族音乐而将之套在窠臼形式之下,也不是一件好事。以上两个例子都犯了观念上的基本谬误,理由是“它们只强调主题旋律举足轻重的地位,忘却了能够将这些旋律发扬光大的形式艺术”。最后自然是作品的价值与作曲家的才华成正比。

巴托克的理论用在自己身上果真奏效,但维也纳无调性主义者对此毫无半点兴趣。当然他们依然选择了自己的道路,历史是站在他们那一边的。第二次世界大战结束时,巴托克的生命也随之结束,他的音乐虽然如昔般受到欢迎,但是对年轻作曲家的思想却起不了什么作用。音列乐派的鼓吹者觉得,巴托克的音乐唯有溯及荀白克及其乐派关系渊源时,才会顿显有趣。布列兹因此认为巴托克不过是“晚期贝多芬和炉火纯青时期德布西的综合体”,他也赞扬巴托克的音乐“到达距离贝尔格和勋伯格不远的特殊半音实验层次”。去除这项优点,勃辽兹认为巴托克的音乐“缺乏内在的统一”,至于巴托克最受听众激赏的几件作品,——如第三号钢琴协奏曲、管弦乐协奏曲 ——其“可疑的品味”不言而喻。布列兹又将巴托克的民族乐风描写为“十九世纪民族风潮的残馀”。

以咄咄空论看待巴托克的美学,无疑忽视巴托克自1906年起即乐风丕变,把民歌素材转化为共通内容的事实。他的风格是经过一段时间的凝链,而非一蹴可及的。他对史特劳斯音乐的兴趣渐趋淡薄,而对李斯特和德布西,以及史特拉汶斯基《结婚》以前的俄罗斯音乐兴趣转趋浓厚。他侧身于布达佩斯音乐学院的钢琴教师(他始终未当成作曲教师),也创作了《肖像》(1908)、《短小的乐曲》(1907)、第一号弦乐四重奏(1908),以及为数甚多的钢琴乐曲,其乐器处理方式精准犀利如狂风骤雨般猛烈。独幕剧《蓝胡子公爵城堡》(1911)、童话芭蕾舞剧《木偶王子》(1917),以及芭蕾舞剧《奇异的满洲大人》(1919)都是规模较大的作品。不过这些作品的口碑都不佳,尤其是那出芭蕾舞剧,以其新《春之祭》式的节奏、刺耳不协和音及性含意充斥的情节,不论走到哪里都遭人訾议。从1907年到1920年早期的其他作品,尚包括两首小提琴奏鸣曲(1921~1922)和第二号弦乐四重奏(1917)。

尽管巴托克的音乐为人演出次数并不多,但他至少在欧洲专业人士中造成了不可磨灭的冲击,在国外被人讨论的盛况,更是超出匈牙利甚多。1920年,巴托克终于推出了较孚众望的作品,即《舞之组曲》。1920年代后半,巴托克的风格渐趋成熟,紧接著一系列大曲:《世俗清唱剧》(1934)、前两首钢琴协奏曲(1927/1931)、最末四首弦乐四重奏(1927/1928/1934/1939)、双钢琴与敲击乐器的奏鸣曲(1938)、《为弦乐、敲击乐、钢片琴所作的乐曲(1937年,有人认为这是他的经典之作)、第二号小提琴协奏曲(1939),以及弦乐嬉游曲(1940)。他在这个时期的作品充满活力、个性,以及雄浑壮阔、外覆粗糙的民谣风格,发而为声的呕哑嘈杂程度,比起斯特拉文斯基、普罗柯菲耶夫或任何法国乐派成员都犹有过之,听者毫不费力即可认出这些声光电石交错的声音是出自巴托克之手笔。其他唯有维也纳无调性主义者和查尔斯.艾伍士,才可能创作出此类毫不肯妥协的音乐。

巴托克所缺乏的旋律感,自然也成为众矢之的。他喜欢将作品营构在动机主题之上,也不管这动机主题有时候仅有几个音符,他另外又从李斯特处学得一种能统一乐曲各部份的循环方式。正如为他立传的哈尔希.史提芬斯所写的:“他笔下经常只有二、三个音符长短的动机生生不息,结构严谨。这些动机一刻不停地孳衍,好像背后有磁力在策动这一切。许多看似精心设计的部份,却只是直觉,这一点并不足为奇,因为理性与直觉之间本来就没有确凿的界线,唯独其主题逻辑的精简完美才是不辩的事实。”

对政治风吹草动极其敏感的巴托克,眼见纳粹如野火般的扩散为祸,而感到惊惶失措。他逃到美国之后,哥伦比亚大学提供巴托克一个职位,他便继续埋首于民歌的整理工作中。除了在哥伦比亚的固定工作外,巴托克一面作曲,一面举行了几场演奏会。名指挥瑟其.库塞维斯基也登门造访,以一千美元委托他撰写一首管弦乐曲(背后有莱纳和小提琴家约瑟夫.西格提大力敦促),管弦乐协奏曲从而诞生,成为巴托克最为人耳熟能详的作品。他为曼纽因创作无伴奏小提琴奏鸣曲,也为爱妻创作第三号钢琴协奏曲。他也埋首于为威廉.普瑞若斯谱写中提琴协奏曲。不幸的是,虽然美景在望,他的健康却转坏了。他情急的想要同时完成两首大规模作品—— 未完成的中提琴协奏曲和总谱只剩几个细节没有完成的第三号钢琴协奏曲。

巴托克谢世后不到几年,就成了最常被人演奏的现代作曲家之一。他的管弦乐协奏曲不仅跃升为曲目之一,也几乎让《彼德罗希卡》和《古典交响曲》瞠乎其后。初学钢琴的人总是把六巨册《小宇宙》视为自我训练的好帮手,此书由浅入深、渐次排列的一百五十三件作品,乃立意要为年轻人引介现代键盘音乐。这本曲集在一时间成为标准教材范本。钢琴新秀们也开始演奏最后两首钢琴协奏曲,尤其是第三号。后者成为热门曲目,与普罗柯菲耶夫的C大调协奏曲和拉赫曼尼诺夫的几首钢琴协奏曲并列为二十世纪最受欢迎的钢琴和管弦乐作品,他的六首弦乐四重奏尤其受人激赏。巴托克逝世后,这六首曲子越来越常被演奏,许多人士推崇为是继贝多芬最后几首四重奏之后最伟大的室内乐。

巴托克分别在1908年及1917年完成最初两首四重奏,虽然在和声上采用半音阶的不协和风格,但相形之下仍属传统。1927年的第三首四重奏及随后出现的三首,又是另一种新奇、狂野、幻化的新风貌,充塞著室内的管弦乐团响度,再加上连串的音乐效果,令当时的听众和演奏者目瞪口呆。巴托克要求每一件乐器表现出滑奏法、琴桥弓法(靠近琴桥)、和声、弓杆敲奏(运用到琴弓的木质部份)、复杂多变的复按弦法、四分之一音,以及各种敲击声—— 包括著名的“巴托克爆裂音响”——琴弦在指板上反弹回来。那些脑中只知布拉姆斯或贝多芬晚期四重奏而毫无心理准备的听众,在乍听巴托克的作品时,难免要为之大吃一惊。初听这些四重奏时,会觉得它们和贝多芬的四重奏一样艰涩难懂。

巴托克为弦乐器、敲击乐器、钢片琴所作的乐曲,以及双钢琴与敲击乐器的奏鸣曲,也像天书一样,非初来乍听所能轻易领会。前者开始时的乐章蕴涵著微弱的复音声浪,表现出罕见肃穆的气氛,常被人与贝多芬升C小调四重奏的开头部份相提并论。听众必须心领神会这些作品的音乐语言,而这非要花苦功多听几遍不可。一旦有所体会,一切便会豁然开朗,才知道尽管巴托克的作品缛丽复杂,但却不像乍听时艰涩难明。其中无时不在的马札儿节奏与民谣旋律片段都原形毕露,现身于听者面前;而不和谐音也会由原本突兀可怖,转化为活泼有劲。那些铿锵的二和弦与七和弦,那些接合紧密的和弦,那些由农夫音乐修整得来的和声,那些野蛮、怪诞的五拍与七拍节奏—— 都会豁然开朗成为直接的情感陈述。

正如巴托克悉心指出,他个人生涯的主要本分,并非全是“民谣音乐”。他不过是一位碰巧相信“纯而不杂的民族音乐,是股丰沛之泉”的作曲家。他希望被人视为作曲家,而非民谣家。巴托克所创作的粗砾音乐不奢求别人施舍一点小惠。乐如其人,他的杰作正自反映著这位二十世纪最果敢坚忍的音乐才子。

巴托克是二十世纪现代音乐的开拓者之一,他被认为是本世纪最伟大的音乐家之一,虽然他大部分作品的价值,直到他本人去世后才被世人认可。

从十九世纪末到第一次世界大战前后这几十年间,世界音乐从风格上实现了从古典音乐向现代音乐的过渡。此间著名的“革新派”音乐家中,除了“印象主义大师”德彪西、拉威尔,“无调音乐大师”勋伯格、韦伯恩之外,就是巴托克与俄国音乐家斯克里亚宾了。巴托克与斯克里亚宾被现代人并称为“表现主义音乐大师”。

如果从音乐内容上划分,巴托克似乎又应当与斯特拉文斯基属于相近的派别。这两位大师的音乐都以民间音乐为素材,在创作中大量融入现代音乐的和声手法,造成一种“原始性的神秘色彩”。后人也将这两位大师的作品归于“原始主义音乐”范畴之内。

音乐风格

早期(1902年-约1906年)

巴托克早期的音乐风格属于浪漫主义晚期,风格上受到布拉姆斯,李斯特和理查德·施特劳斯的影响。以交响诗《科述特》(1903年)为代表。

中期(1907年-1939年)

1906年巴托克和科达伊把他们采集民间音乐的工作成果第一次公诸于世,之后他写了大量的以民歌曲调为基础的钢琴曲,其中包括钢琴曲集《献给孩子们》(1909)、《匈牙利地区的罗马尼亚舞曲》(1915)、《十五首匈牙利农民歌曲》(1918)。在这些作品中,可以看到他在民间音乐的启示下,在和声上作了许多极有意义的创新。巴托克中期的音乐风格兼具原始主义和新民族主义风格。原始主义的作品突出不协和与野蛮、粗暴。代表作品《粗野的快板》(钢琴)以及《神奇的满大人》(芭蕾音乐),被称为当时最为听众所厌恶的作品,因而很少上演。而新民族主义作品带有鲜明的匈牙利舞曲风格,是现在大多数管弦乐团的保留曲目。

晚期(1939年-1945年)

巴托克在晚期将自己先前的两种音乐风格有机地融合在一起,创作手法愈发熟练。他的大多数代表作都属于这一时期内创作的。

大师略传:

弗里茨·莱纳

(FritzReiner,1888年12月19日-1963年11月15日)

弗里茨·莱纳(又译:弗雷兹·莱纳、弗里兹·莱纳,FritzReiner,1888年12月19日-1963年11月15日),匈牙利指挥家,莱纳在他的那个时代,无疑是国际上最为知名的指挥之一。他出身于匈牙利布达佩斯,在那里的音乐学院进行了学习——早年就学于布达佩斯李斯特音乐学院、布达佩斯大学;23岁时成为布达佩斯歌剧院的指挥。两年后成为皇家歌剧院的总监,曾协助理查德·施特劳斯创作其早期的歌剧。1922年辞职入美国籍,被聘为辛辛那提交响乐团的指挥。在1938至1948年期间,就任为匹兹堡交响乐团的音乐总监,并进入了大都会歌剧院。先后出任辛辛那提交响乐团、匹兹堡交响乐团、大都会歌剧院指挥。1953-1963年任芝加哥交响乐团常任指挥,在此期间,他创造出了宏大辉煌(尤以铜管的灿烂闻名)的“莱纳之声”;莱纳的指挥特长是善于表现动态,调动出乐队丰富的色彩,他指挥的唱片常以“爆棚”而著称;1963年因突发心脏病辞世。

莱纳的风格豪放雄浑,丝丝入扣。适于演绎个个类型的作品,尤为擅长莫扎特和理查德•施特劳斯的作品,更是20世纪音乐的最好代言人。此外,他还对约翰•施特劳斯的作品也有极深的认识。可以说,他是可称为大师的少数几人之一。

人物简介

弗里茨·莱纳(FritzReiner,1888-1963),匈牙利裔美籍指挥家,20世纪世界重要指挥大师之一;1888年12月19日生于匈牙利布达佩斯;他的第一个指挥职务是1909年(21岁)担任布达佩斯喜歌剧院合唱指挥;1910-1914年他指挥瓦格纳《帕西法尔》的演出,使他名声鹊起;1914-1922年,莱纳出任德累斯顿国家歌剧院首席指挥;1938年,莱纳重新回到指挥台,主理匹兹堡交响乐团长达10年;从1948年开始,莱纳在大都会歌剧院担任了5年的音乐总监兼首席指挥,其间于1953年指挥首演斯特拉文斯基的《浪子的历程》得到作曲家的称赞。

在莱纳一生指挥生涯中最辉煌的时期是他任职芝加哥交响乐团的10年,他培养出了宏大辉煌(尤以铜管的灿烂闻名)的“莱纳之声”。他指挥的唱片常以“爆棚”而著称;他竟然在短短的几年里就把处于低落的CSO恢复了元气,莱纳与海菲兹、鲁宾斯坦、克莱本、吉列尔斯等演奏大师合作的“现场立体声”(LivingStereo)系列唱片经典之极,同时他也与托斯卡尼尼、比彻姆、斯托科夫斯基、富特文格勒以及门盖尔伯格并称为20世纪指挥大师级人物。

1963年11月15日,莱纳在纽约为大都会歌剧院排练瓦格纳的歌剧《诸神的黄昏》时不幸逝世,终年75岁。

莱纳的指挥风格豪放雄浑,丝丝入扣,他的指挥忠于原作,结构清晰,速度精确,色彩华丽,音响光洁,音乐热情。以最小的动作来获得最大的效果,这是他的指挥理念,也是他的指挥特色;他善于演绎各种类型的作品,尤其擅长贝多芬、柴科夫斯基、巴托克、拉威尔、勃拉姆斯、瓦格纳、莫扎特和理查德·施特劳斯等音乐大师的作品,更是20世纪音乐的最佳代言人;此外,他对约翰·施特劳斯的作品也有极深的认识。

人物年谱

1888年12月19日生于匈牙利布达佩斯;

1903年,考入布达佩斯李斯特音乐学院(与莱昂·韦纳同窗),其钢琴教师是年轻的巴托克;

1908年,在布达佩斯歌剧院首次指挥《卡门》;

1910年,任莱巴(今卢布尔雅那)地方剧院指挥,拓展了大量的歌剧演出曲目;

1914年,任德累斯顿国家歌剧院指挥,任期长达7年,指挥了大量瓦格纳的作品,而施特劳斯的却相对较少,尽管他经常聆听施特劳斯指挥其本人的作品,并且成为其好友和追随者;

1922年,移民至美国,出任辛辛那提交响乐团音乐指导,演出了大量美国现代音乐和巴托克的作品;

1931年,离开辛辛那提,任费城柯蒂斯学院歌剧及管弦乐系系主任,伯恩斯坦当时是其学生之一。同时,继续指挥费城大歌剧院,并任费城交响乐团客座指挥;

1936年,首次在科文特花园演出,剧目是与费拉格斯塔和梅尔基奥尔合作的《特里斯坦与伊索尔德》;

1938年,任匹兹堡交响乐团音乐指导,任期长达10年;

1948年,莱纳与小提琴大师海菲兹合作录制任纽约大都会歌剧院指挥(R.施特劳斯致电称此为“歌剧史上伟大的一天”),其间于1953年,指挥首演了斯特拉文斯基的《浪子的历程》;

1953年,成为芝加哥交响乐团音乐指导。在他的指导下,该团成为“世界上最精确、最灵活的乐团”(斯特拉文斯基语);

1962年,辞去芝加哥交响乐团音乐指导职务,健康状况不佳是原因之一;

1963年,11月15日,在纽约为大都会歌剧院排练《众神的黄昏》时不幸逝世(肯尼迪于11月22日在达拉斯遇刺)。

人物评价

“算不上出色的指挥家,却是个非常不错的人”,这颇具音乐家典型戏谑口吻的话,是弗里茨·莱纳(FritzReiner)所在的芝加哥交响乐团的一个乐手对这位令人敬畏的匈牙利人的评价。莱纳那严厉、不留情面的作风,显然是属于他那个时代的。

如果莱纳所理解的认可是指达到像托斯卡尼尼、斯托科夫斯基和库谢维茨基那样的国际声誉的话,对上面问题的回答是“没有”。我们现在拥有大量的莱纳指挥芝加哥交响乐团的录音,但是,对莱纳来说,芝加哥交响乐团来得太晚了,而且,这种认可也太具局限性了。

几年前,我曾和指挥家沃尔特·亨德尔(WalterHendl)谈起了芝加哥交响乐团1958年那次成功的东海岸巡演。莱纳在芝加哥任职期间,亨德尔担任助理指挥,他早先在费城柯蒂斯学院求学时曾师从莱纳。亨德尔不无感伤地忆起了在芝加哥莱纳办公室内的一次私下谈话,这次谈话就发生在巡演之后。当时,芝加哥交响乐团管理层早已在莱纳的办公桌上摆满了来自多个城市盛赞巡演的评论,亨德尔扫了这些评论一眼,说到:“莱纳博士,20年前我们还是您的学生的时候,就已意识到这一天迟早会到来”。亨德尔告诉我,他永远都望不了他同事脸上的表情,“是的”,莱纳说到,“要是整个世界都能知道就好了…… ”

直到莱纳录制的经典唱片“天方夜谭”莱纳芝加哥录音CD版的出现,英国的大多数人才意识到索尔蒂并非使芝加哥交响乐团成为出色乐团的第一位指挥。事后来看,芝加哥或索尔蒂的蜚声世界只不过是水到渠成之事;而其之所以能够发生,则是由于莱纳给乐团注入的优良水准,索尔蒂的到来只是起了一个触发作用。

索尔蒂似乎也承认这一点,因为他在自传(查头与温达斯出版公司,1996)中这样写到:“1969年我接手时的乐团和莱纳1963年离开时差不多……是个一流的乐团,这样使得我能够在他所做的基础上继续有所建树”。或许我们有些人会对索尔蒂在接下来的一段中所写的他“提高了该团的音乐水准”一话提出质疑,但是我们又如何去理解那有失公允的评价(或者是令人遗憾的措辞)——“莱纳对他的乐团在世界上的地位不感兴趣”?

的确,索尔蒂是携芝加哥乐团到美国以外地区进行巡演的第一位音乐指导,那是在1971年。但是,在1958年美国东海岸巡演之后,莱纳就已有了翌年带乐团到欧洲巡演的想法并开始付诸实施。

但是,由于官僚体制和经费的掣肘,最后确定下来的巡演日程十分紧张,大约3个月长,访问地包括俄国和中东地区,而真正的音乐文化中心却相对较少。因此,当时已70岁的莱纳或许是担心他的健康(此外,还有乐手的健康)而取消了巡演;或许还有另一种可能,那就是莱纳担心铁幕集团某种形式的报复,因为他曾是“争取匈牙利人自由”国际委员会的一个成员,该委员会成立于1956年匈牙利革命时期。

总之,巡演的取消引起了乐手的不满,更为糟糕的是招致了乐团管理层和理事们以及芝加哥新闻界,主要是“尖刻的”知名乐评人克劳迪亚·卡西迪(在此之前,她一直是持支持立场的)的强烈反应。

颇具讽刺意味的是,如果莱纳是出于健康原因而取消了巡演的话,那么芝加哥对此的强烈反应则可能导致了1960年他心脏病的突发(继而削弱了他对付那些想要取代他的人的能力),导致了两年后他的辞职。虽然在最后的那几年里,乐团的水准丝毫没有下降,但巡演的流产无疑使莱纳本应辉煌结束的指挥生涯笼罩上了一片阴云。

日落莱纳录制的经典唱片“贝多芬第5、7交响曲”之前,总会有一种辉煌,但莱纳意识到他的生涯不会如此。导致于此的原因很多,也很复杂,这些在菲利浦·哈特(PhilipHart)那很有价值的莱纳传记中得到了详尽的分析(美国西北大学出版社,1994)。其中之一就是莱纳认为他在美国的首次成功,即使辛辛那提管弦乐团名扬天下,会使他在美国的发展更加顺利。

在导致斯托科夫斯基于1936年离开费城管弦乐团的那些岁月里,作为客座指挥,莱纳比其他任何人执棒“费交”的时候都多。但到了做出谁将在斯托科夫斯基之后继任乐团指挥决定的时刻,莱纳那很有影响力的老板却转而支持另一个颇有前途的匈牙利指挥家尤金·奥曼迪(EugeneOrmandy)。

从90年代的观点来看,以莱纳在芝加哥9年所留下的录音和奥曼迪在费城35年的业绩相比,我们不禁怀疑,费城当时作出的决定是否正确。然而,继辛辛那提之后,每当有人要聘用莱纳时,总会想到他言辞尖刻和不肯有艺术水准上让步的名声,以及乐团效益上的滑坡,同时,聘用莱纳还面临另一个巨大的商业风险,那就是担心他会过多地投入新音乐的排演。

而从现有的莱纳唱片来看,这种担心是多虑了(在本世纪上半叶,即使是库谢维茨基也没有对美国音乐和巴托克的音乐有较大的作为);恐怕还有一个因素就是莱纳本人(特别是如果你要取代斯托科夫斯基的话),他缺乏吸引观众的魅力;正如艾萨克·斯特恩所说,“他对成为一个在指挥台上魅力四射的指挥天才从不感兴趣”。

对于听众来说,莱纳的指挥缺乏热情,表情漠然;但对于乐手来讲,却是令人振奋,充满了内在的活力;控制得恰到好处而且丰富的体态语言非常准确地表达了他的所有意图。试图描述这些意图和莱纳的总的演绎风格不太容易,因为总有例外。

但是莱纳的演绎却展现了古典主义者的品味(他曾说过:“最好的是莫扎特,第二好的是莫扎特,第三好的还是莫扎特”):清澈、精炼、典雅和均衡感;展现了他接受并战胜各种挑战的渴望;那如画家般格外认真敏锐地选择和混合色彩的技法;如魔术大师般善于营造气氛的手;当然,不可忽略的是一个音乐家的机敏和节奏感。

值得庆幸的是,莱纳在芝加哥的录音(其中大部分是立体声的)将所有这些特点以及更多其它的特点,都淋漓尽致地展现了出来,而且仅用了为数不多的几只麦克风(当音乐厅的声学效果很好和指挥能够调整音响平衡时,放置简单几组麦克风就能令人满意;芝加哥音乐厅的声学效果已经不错,而莱纳更善于平衡音响)。

这些唱片包括被莱纳视为朋友的三位作曲家的作品,从中你可以感受到那份特别的投入与极高的演奏水准。这些作品是:雷斯皮基的交响诗,施特劳斯的《莎乐美》和《埃莱克特拉》片段,以及巴托克的《乐队协奏曲》(在哪还能欣赏到中间“悲歌”部分中小号发出的高八度降E音,具有如此准确的音高和如此之强的穿透力呢?这也是巴托克整个总谱中铜管声部唯一的一个fff记号)。

关于莱纳,对他的评介远不止此,但他所留下录音的最根本的魅力就在于:所给越多,所得越大。没有人比莱纳更为投入。

爱华网

爱华网