这是从和讯laoqige'sBlog转来的文章。许是江苏人,曾长期在江苏工作,对八十年代江苏经济的发展,做出过重要贡献。题目是转加的。

=======================

弹指一挥间。许家屯在美国南加州已经隐居整整15年了。

1993年他出版了《许家屯香港回忆录》,台湾联合报报系旗下分布于亚、欧、美的所有报纸一时都因连载此书而洛阳纸贵,后来他又在明镜出版社出版了《许家屯回忆与随想录》。但这些书,似乎充满“画一句号、告一段落”的意味,随着岁月推移,许家屯好象越来越刻意退到了公众关注的视野之外。香港回归之后的“阵痛期”经久未歇,经济一蹶不振,政治动荡不安,社会烦躁不宁,竟至酿成两次香港“七一”数十万人大游行,首任行政长官董建华在连任期间称病辞职下台,全球瞩目。但是在四面八方的嘈杂声浪中,人们很少听到这位深谙香港情况、为香港基本法立下汗马功劳的前中共驻港最高负责人的声音。

今年4月,多维记者前往南加州丛山峻岭之中登门拜访,整整一个星期,与许家屯先生作竟日长谈,探究这位前中共高官究竟在想什么、干什么,同时也想请他回忆他的大半生经历,梳理他的思想情感发展变化的脉络。

他住的竟是一座“中国山”

许家屯住在位于洛杉矶郊区的齐诺希尔──ChinoHill。“Chino”在西班牙文中,就是“中国的”“中国人”之意,他住的竟是一座“中国山”。

看到这一带山影幢幢,草色芊芊,不由得要涌起“世外桃源”之慨:云无心以出岫,鸟倦飞而知还,好一个修身养性的所在!

家中最不安静的场所,却是许家屯的卧室。他在这里放了一台大型电视,只要一开就开到音量特大,也难怪:视力与听力毕竟有所减退,而他又是那么急切地想看清、想听清。他在这里通过卫星电视,能看到中国大陆十好几个中文频道,看得最多的,是香港凤凰台、江苏国际台和中央四台。他对多维记者说,熟悉的地点,变化了的面貌,让他格外感兴趣,从屏幕上经常能看到许多熟人呢。许家屯什么节目都看,中国新闻、时事评论、文化专题、戏曲精选……他来自昆曲的发源地,爱看京剧,尤其着迷老生戏,过去他与很多当红名伶有过交往,对他们的艺术成就如数家珍,虽然自己不唱──至少不当着人唱,但是看他目不转睛,手指、脚掌下意识地打着拍子,可以想见对这些唱腔早已烂熟于心。

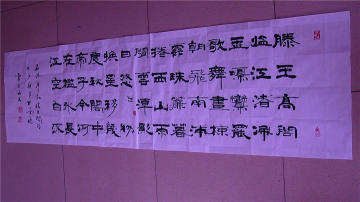

许家屯家里文化气息浓郁。陆俨少、钱松嵒的山水与黄胄的骏马遥遥对望,黄苗子的篆字与费新我的左手行书相得益彰,青花瓷瓶与天使摆钟中西和璧……体现出主人的修养根柢和生活情趣。多维记者却被靠窗沙发旁的茶几上高高一摞书刊报纸所吸引。有上个世纪的老书,纸页发黄,有这个月刚在中国出版的新著,油墨尚香:杨继绳《中国改革年代的政治斗争》,好几卷《剑桥中华人民共和国史》,还有英国霍布孙着《近代资本主义进化论》、《江苏省地图册》……

许家屯对记者说过,他在担任中共香港主管时,每天要看十几份报纸,其中香港十三种,还要看传达“北京声音”的《人民日报》《光明日报》,以及广东地方报纸。早上起来匆匆扫一眼各报头版标题,就赶着上班处理堆积如山的杂务;晚上十点以后坐下来再细细阅读,一直读到夜深人静。还得看有头的、无头的各种文件、“大参考”、“国内动态清样”,每晚至少要阅读五万到八万字。“了解中央精神,主要靠文件;了解香港社会信息,主要靠报纸。”

现在没有文件看了,中文报刊就成了他获取信息的主要渠道,这里有《世界日报》、《星岛日报》、《亚洲周刊》……近年又多了一份《多维时报》。

可虑的是,对于许家屯来说,报纸上的字越来越漫漶不清了,戴上老花眼镜也无济于事,阅读成了难题,只能借助放大镜。一座落地放大镜灯放在窗边,这就是许家屯的读报角。坐在这里,白天就着阳光,晚上开亮灯光,他可以聚精会神地半天不挪窝。

多维记者注意到,读报角的茶几上还放着一把剪刀呢。

“二十世纪的经验”

阅读难,写作也难。然而,许家屯的书桌上放着一个纸夹子,他常常坐在这里,将思索写下来,“有一天我写了二三十页!”看到多维记者不大相信,他笑了:我的字写得大呀,一页写不了几个字。记者看到,胡桃大的字密密麻麻竖排写满一页页纸。

“你在写回忆录吗?”多维记者知道,许家屯许多当年的同事、上司,像许世友、江渭清,都出版了传记、回忆录,数年来不少人也曾对他建议过,要他写一写自己的峰回路转的生涯。他真开始写了?

“不是!”许家屯说。他对写回忆录有自己的看法,“只是回忆自己个人的经历,没有多大意思,没有经历过那个年代的读者也很难理解。要写回忆录,也得从当时国内局面、党内形势和社会生活的进程写起。”他要放在宏观视野下观照自己个人的足迹。他现在每天在纸上涂抹的并非回忆录,而是一篇暂名为“二十世纪的经验”的思考心得。

“二十世纪的经验”──好大的题目。

他笑称:这是被何频逼出来的啊!原来,2002年4月,许家屯曾到美国东部小住,与他的忘年之交何频等人围绕中美关系、中国的政治改革和经济发展等话题,激辩了几天。他从那时孕育了一个想法:要将自己的看法整理出来。

许家屯雄心勃勃。他请来一位年轻朋友协助,自己口述录音,请这位朋友整理打字,已经谈了十来次了,大体上已经讲完。他打算在近期内理清这部专着的思路,争取今年下半年写完书稿,“大概有几万字吧”。

“二十世纪的经验”,到底指的是什么?多维记者要许家屯透露一二,但或许一来觉得思考还不成熟,还会修改调整,二来也想为未来的专著卖卖关子,他不肯讲总体构架,只是将其中涉及的题目侃侃道来。二十世纪,实在是一个充满了太多杀戮血腥的世纪,一个人类以空前的魄力和勇气去探索发展道路、付出亿万生命代价的世纪,一个充满了戏剧性转折、希望变成绝望、绝望又孕育希望的世纪,自己有幸经历过了血与火的岁月,岂能虚度,不将自己的经验教训留给后人?

这部心得的写作,显然让许家屯十分兴奋。扳着指头对多维记者说了好几个他这部反思专着将写到的“三”:

──三次世界大战:第一次世界大战,第二次世界大战,东西方以美、苏为首两个集团的冷战;

──三大社会运动的兴衰:社会主义运动的兴衰,民族独立运动的兴衰,资本主义自我改革运动的兴衰;

──三大矛盾:贫与富的矛盾,和平与暴力的矛盾,多元化与一体化的矛盾;

……

多维记者记得,许家屯在他们那一辈中共高官中,是以善于总结和提出提纲挈领的口号著称的,颇见其政治谋略的段位。例如,他来到香港后,将人们常说的“求大同存小异”改动一字,对外提出各界要“求大同,存大异”;他在对北京汇报时将当时香港局面归纳为“大动荡、大分化、大改组”,震动了闭目塞听、一厢情愿地以为港人盼望回归的中南海高层;而他提出“依靠两翼”,即依靠工人阶级,依靠资产阶级,在上个世纪八十年代中期的中国,更不啻石破天惊……

提起这些往事,许家屯说:“我的胆子大得不得了啊!当年港澳办对我这些提法统统不表态。只有一个人后来表了态,就是总书记赵紫阳。但我要求他书面批一下,他还是没有批──不是他不想批,实在阻力太大!”

“江泽民上任后,提出香港要‘全心全意依靠工人阶级’,实际上是否定了我的‘依靠两翼’。”但许家屯没有料到,江泽民后来提出“三个代表”,又来了个“否定之否定”。

激进理想害惨中国

许家屯精神矍铄,精力充沛,他对此解释说“我睡得好,所以精神好!”有几次,深更半夜了,多维记者还看到他读书写作,灯火通明。他一谈就是四五个小时,开始多维记者还怕他累着,谈了个把小时就要找个藉口请他歇一会儿,而他总是不予理会,不愿打断思路。最后反而总是累得年轻几十岁的记者叫饶。

许家屯漫谈到很多话题,每个话题,他都有其内在的逻辑性,有根有据,有条有理,他力图捋到最根上,也尽量站到最高处。

谈知识经济的特点,他讲得头头是道:知识经济同社会资本结合,不但能够加速改变社会结构,而且使整个社会协调发展的可能性增加了,人与自然协调发展的可能性也增加了。不仅如此,人类对财富开发的手段也变了──要开发脑子,开发自身的潜能,这样,普及教育和发展高等教育成为推进知识经济的主要手段。

他谈本世纪的“第四次世界大战”,布什名之为“反恐战”,这是一场超限战:没有前方与后方之分,没有军事与非军事之别,从地下、水下到太空都可能是战场,世上万物都可以作武器,危险也正在这里:可能动用核、化学、生物、网络,和眼下还不知道的新科技;除了可能造成极大的生命和物质损失之外,还可能对人的精神产生摧毁性的冲击:到处不太平,警报日常化,人类丧失安全感,忧郁症扩散……

谈得多的,还是他走过的历程,尤其是进城之后的风雨旅途。他详细地回忆了自己在“文革”中的戏剧性遭遇,又向前追根溯源。

许家屯不同意从“权力之争”的角度研究“文革”,不同意从权力欲的层面批毛泽东──“这太肤浅!”他认为,毛泽东的错误是从放弃新民主主义、跨进社会主义开始的。他急于大跃进,急于搞人民公社,他的同事刘少奇、周恩来、邓小平都没有这样的思想准备,跟不上他,他就批评、鞭策,一次比一次严厉,错误就这样升级,矛盾就这样激化。换句话说,他与他们,确实是“两条路线的斗争”。

许家屯对多维记者分析了毛泽东从“反右”到庐山会议,从“四清”到“文革”的思想线索,怎样在党内党外、国内国外各种力量的互动中,失之毫厘,差之千里,一步错,步步错,最后造成中国的浩劫。

毛泽东为什么急于放弃自己亲手制订的新民主主义纲领、路线,要搞社会主义革命?“他的动机何在?”这是理解中国二十世纪后半叶历史的钥匙。

许家屯认为,毛泽东并不是在社会危机的压力下才找社会主义的出路。他回忆说,“当时的经济形势是好的,我接触的中央领导人,刘少奇、陈云都很自豪,说我们市民供应比苏联好,我们比苏联的一套要高明:苏联的货架是空的,我们的货架是满的,他们吃黑面包,我们吃白米饭。”许家屯将毛泽东的动机,归结为他的激进社会理想。

记者再追问,毛泽东的激进理想,又从何而来呢?马列著作他读得并不多,反倒是中国的经史子集,以及《水浒》这样带上浓厚民间价值观念色彩的文本对他影响甚深。许家屯不同意记者的看法,他认为:马列主义依然是毛泽东激进思想的主要源头。“虽然他讲话引用古文多,但毛泽东讲话形成文字,一般都会要那些大秀才验证马克思列宁经典。”

“下决心不评论香港”

多维记者问:你这红色一生中,在香港执掌港澳工委的七个春秋,应该是最亮眼的一段。今天在香港回归八年之后,再来看香港,你有什么样的感想?

没想到,思维敏捷,滔滔不绝、不时发出“许氏招牌笑声”的许家屯,一下卡了壳。足足有一分半钟,他什么话也没有说。

多维记者想再对许家屯“启发引导”一番:“……譬如说,香港演变到今天,哪些符合你们原来的预计,哪些与你们当初的设想南辕北辙……”

许家屯却冷不丁冒出了一句:“我来美国之后,下决心不评论香港。”随后,又是半分钟的沉默。

大概是对我的尴尬抱有歉意,许家屯还是开口了:

你要我谈香港,这不是给我出难题吗?一谈,必然涉及评论香港当今人物和事件。怎么评论?我不可能完全客观,有我的立场和观点。我一谈,就会给现在香港已经错综复杂的局面添乱。

多维记者理解他的顾虑。那么,就换个角度:过了这么多年后,在你的《香港回忆录》也出版了十二年之后,再回过头来反思当年对香港问题的看法。

许家屯指出,理解香港,有一个不可须臾忘记的最重要特点:香港是被英国人统治了一个世纪的殖民地。

本来是中国与英国之争、殖民地与宗主国之争,中国成为社会主义国家之后,又加上两种对立的社会制度之争、意识形态之争──香港成为冷战两个集团交锋的主要前沿阵地之一。

“人们只说香港是‘金融中心’,‘交通枢纽’,其实,它还是‘间谍中心’!”他说,各路间谍云集香港,香港是英国的远东情报中心,美国与中国建交之后,本来情报中心在北京,后来也转移到香港;情报人员人数最少的是苏联,因为很长时间中国与西方都抵制它,它搜集情报受到很大限制,香港也没有让它与其他大国一样设总领事馆。

新华社、港澳工委,是各路间谍的“众矢之的”,“光对我们窃听电话、拦截电讯,对方就用了几百人。新华社有的领导人办公桌下面被偷偷装设了窃听器。新华社有一大一小两个保密会议室,由国家安全部派专人来装设反窃听设备,对付当时国际上最先进的窃听手段,但还是不保险。我与北京通电话,准备让它偷听的,我就在香港打;不想让它偷听的,我就去深圳打。”

虽然香港回归了,国际形势也发生了巨变,但许家屯相信,香港仍然是间谍们大显身手的地方,这里是情报“富矿”:比在内地要自由得多,每天几十万人进出;大陆又有那么多企业、机构在香港。

“有些事我到死都不能讲”

《香港回忆录》中详细记载了英国人为了将香港继续保留在他们手中而玩了多少名堂。在英国人认识到中国收回香港的决心不可动摇,他们不得不交还主权、治权之后,在许家屯还在任的那个年代,就为保留他们的利益而进行全面部署安排。

“全面”到什么程度?许家屯历数了英国人各方面所下的工夫。

例如,英国人管治香港这么多年,从没有搞民主,行政局就是由港督、三个司的主管、以及太古、汇丰、怡和的几个大亨组成,他们说了算。六十年代前期曾经有总督想搞点民主,但英资企业反对,因为天下没有免费的午餐,搞民主必然要提高福利,就得加税,香港税率低的优势就会丧失,于是叫停。可是,在中英谈判期间,英国人要搞“代议政制”,要在“九七”前对香港政制来个根本性改变。1984年闹出的“本子风波”,就是在“民主化”问题上的第一次交锋。

许家屯很激动:英国人哪里是真心搞民主呢?是想分化香港社会,以便在撤走之后保留影响,“外界往往只从‘要民主还是不要民主’的角度看问题,其实焦点是由谁主导香港?每个人主观上或许并不如此,动机各异,但客观上是如此啊。”

讲起“本子风波”,许家屯愤愤然:我批评了英国方面不按“本子”(中英联合声明)办事,引起传媒哗然。“社会人士纷纷支持我,例如包玉刚、董建华、查济民等人,嘉道理要包玉刚带话也支持我,但 是姬鹏飞不支持,外交部一直不表态。后来还是邓小平在包玉刚宴请席上明确地给我撑了腰:‘你没有错。’”

许家屯说:在组织、人事上,英国人对高级人才和公务员队伍早就布局谋篇;在财政预算上,英国人执意要修机场、大桥,上大项目,“我到香港时香港每年政府支出三百多亿港币,到移交时支出竟达一千多亿”;香港本来薪水就很高,港督的俸禄超过美国总统,英国人撤走前又大幅提高公务员待遇,高级职员,多数是英国人,最高达30%多,一举三得:收买了人心,留下了难题,又趁机大捞一把;连香港有些社会基层细胞──屋村委员会,英国人都控制,甚至请英国退休人员来管……

许家屯认为,香港为什么会有“逢中必反”现象呢?这里有历史原因和现实原因,有社会根源和心理根源:

——新中国成立,国民党从大陆撤退,一是到台湾,二是到香港;

——中国大陆历次政治运动,许多直接和间接受到伤害和影响的人移居香港,这些人多数对中共没有好感,有些人甚至有仇恨;

——有些人受西方教育影响,受西方一百多年殖民统治的影响,对中共的专制很有看法;

——有些人对中央政府的对港政策,有不完全理性的情绪化反应;

——少数人真正有政治背景。

香港收回后外国影响自然有变化,“英国影响降低,美国影响增强。这是英国很长时间来在世界上力量比重减弱的自然结果。香港没有回归前,英国直接管制香港,在香港还主要是英国影响;他们撤走了,自然就减退了。西方还想在香港这个平台上发挥作用,要影响中国大陆嘛。都在说‘一国两制’五十年不变,他们既防止‘两制’变成中共的‘一制’,同时又促成大陆变为香港的‘一制’,一直在斗啊。”

话说回来,英国人搞布置,中共能闲着吗?“我们也针锋相对地搞啊,我当时手上掌管上亿特费,不就是干这个的吗?”许家屯说起搞“统战”给老报人陆铿十万元港币,他收了,又退回了,记者问:你还给了哪些人呢?“这些事,我不能讲,一讲,就天下大乱了!有些事,我到死都不能讲。”

多维记者劝他说:你写出来收藏好,注明多少多少年之后再公开不行吗?就像肯尼迪被刺案的有关史料那样……

许家屯使劲摇头:那也不行。

看来,党籍被开除了的许家屯,党性并没有褪去。

调任香港是人生一大飞跃

多维记者问:你现在留念香港吗?最留念什么?

许家屯叹了一口气说:从日常方面讲,我对香港没有什么留念──关键是没有概念:我并不知道香港到底有多好。你不了解,我在香港苦啊,苦得不得了!

许家屯说,新华社是“老虎嘴”,专门“吃人”,天天要跟人吃饭──香港时兴在餐桌上、打高尔夫球时谈正经事。“我不会打高尔夫球,也没有时间学,而吃饭不用学,就得将吃饭当任务了。一年除了到北京和内地开会、汇报,我在香港呆三分之二时间,要跟人吃五六百次,你算算吧!像梅兰芳一样赶场,一天晚上赶两三场。我同李嘉诚、包玉刚等人,一个月总要有一次‘工作午餐’。香港人的习惯是每顿饭要吃三小时,实在受不了,后来是安子介提议改成了两小时。”

许家屯自己的饮食其实是很简单的,爱吃红烧狮子头,许多所谓山珍海味,并不合他的口味,“对吃,我没有多大兴趣。”他也不爱吃水果。他的家乡濒临东海,海产多,但他不吃石斑鱼,只吃最贱的黄鱼。多维记者看到,炒得软软的青菜芯就是他现在每顿饭的最爱。

许家屯在香港甚至没有坐过地铁。没有逛过街,对香港的街道市容都没有多少印象,当时的行踪“只有点和线”。曾经想体验一下生活,他去看过两次电影,但是他一人想看,就得买十几张票,保卫人员组成“围墻”前前后后都坐满。这样兴师动众看电影,他也就不敢多尝试。

不过,许家屯说,说我对香港真没有什么留念吗?也不对。我有感情!我想念那些老朋友!我希望香港好!

他一再说:香港没有亏待我。我被中央从江苏调到香港去,有幸接触到了中国以外的世界,视野一下广阔了,这是我平生的两个飞跃之一,对许多政治社会问题的看法有了质的变化。

“五一联欢会”救了我

到香港是“两个飞跃之一”,那么另一个飞跃是什么?

是脱离中共体制,来到美国。

许家屯对多维记者详细地解释了他当时为什么决定到美国“旅游休息”,讲述了那短短几天里惊心动魄的过程。他看到了海南省长梁湘如何被李鹏以“研究开发海南洋浦港”为藉口骗到北京,一下飞机立即被软禁的前车之鉴;他又得知接替自己职务的周南成立整他的材料的专案组,显然是奉了中央常委或总书记之令……这些迫使他决断“小杖则受,大杖则走”。

许家屯1990年4月30日晚上秘密离开深圳去香港后两小时,深圳市委副书记秦文俊就来到他在深圳的住地,转达中央电令,通知他去北京。见他不在,秦文俊一直坐等到深夜。“说起来也算我运气好:他接到中央电令时,必须要去出席‘五一联欢会’,只好出席完了再赶到我的住处。这个‘时间差’救了我!”

许家屯认为江的主义就是“没有主义”。“《他改变了中国》这本书写他与‘六四’毫无关系,还说他对受命如何犹豫……把他写得多么清白!哪是这么回事!那年‘五一九’邓下了决心要撤下赵,通知各省负责人分批到北京去打招呼,25日我到了北京,中央办公厅副主任到机场接我,转来转去地绕到了中南海住下。我问还有什么人来,他说江已经到了。我问是不是也是来听打招呼的,他说不是,是调来中央工作。我问做什么呢?他说,还没定,但是已经明确了要他接替启立的工作──启立当时管书记处常务、管意识形态。江当时已经接受了。”

“有人问我:到美国来是否后悔?哈哈,不存在这个问题嘛!”

幸亏到美国来,许家屯坦承,对资本主义的看法有了很大改变。

正如何频等一些朋友对许家屯半开玩笑地说的:你现在怎么越来越变“左”了!许家屯并不讳言,美国的民主制度,在当今世界比较而言还是好的,但不是民主模式的终结。他对美国社会的弊病看得日益清楚,对美国政治的走向日益担心。

“美国的民主是有一个发展过程的,开始时黑人与妇女没有选举权,后来才有。”许家屯认为,“现在民主向大众化的扩展停止了。因为反恐防恐,对言论自由、新闻自由还施加了很多限制,公民权利方面反而还倒退了。”

他放大嗓门说:“美国权钱交易合法化,要不得啊!从政党化发展到两党化,发展到一党独大化!三权又独立又不独立!”

为什么说美国的三权有“不独立”的一面?“三权越来越不能互相制约了:按法律规定是由总统提名最高法院法官,有出缺的,就要由当政的总统再提名,现在的九个大法官,五个是在观点上倾向于保守──小布什2000年上台,不就是他们裁决导致的么?三权的另一权,作为立法机构的国会呢,现在也是共和党把持。”

如果说,到香港使他看到了社会主义的弊病、资本主义的活力,那么到美国来,使他又看到了资本主义也绝非天堂。他对人类未来道路的展望,有了进一步的思路:社会主义与资本主义可以长期共存、共融──是共“容”也是共“融”。列宁断言“资本主义垂死”是犯了错误,西方在“苏东波”之后认为“社会主义灭亡了”也犯了错误。两种制度可以取长补短,求同存异,融而有异。“这个共存共融会有很长时间,几百年?也许还不止!”

而中国,也应该找到第三条道路。

第三条道路

在来美国,尤其是苏联解体之后,许家屯反覆琢磨社会主义的失败,“有马克思的错误,有列宁的错误,有苏共自身的错误。”

他对多维记者说,私有与公有的矛盾,是从“人之初”开始的,“食色性也”,人第一要生存,二要繁衍,这就要取得资源,就要在一定的空间生存活动。人类的矛盾是由对资源和空间的占有和分配产生的。社会主义与资本主义,代表了解决私有与公有这一基本矛盾的两大思路。

过去讲社会主义是计划经济,资本主义是自由经济。自由经济的好处是自由,是发挥每个人的积极性,毛病是放任──市场是按照供求情况变化,供不应求就涨价,商品多了就过剩,经济危机的周期性就由这种“无政府主义”而来。但是罗斯福新政把计划经济、国家调控加进来,现在格林斯潘用利率来调节,就起到了宏观调控的作用。现在中国也在尝试计划经济与市场经济相结合。

许家屯说,不仅一国内调控,还有全球范围的调控:七国首脑会议,世贸,世界银行,等等;现在更主要是以经济区的形式来实施的地区宏观调控。过去将“计划”和“市场”对立起来,我要消灭你,你要消灭我。还是邓小平说得好,计划经济不是社会主义,市场经济也不是资本主义,现在不是你死我活,而是我活你也活,我中也有你,你中也有我。

许家屯一方面认为民主应该不断扩大、深化,但另一方面,他又指出:全球并没有理想的民主典范,二战后许多实行了民主制度的国家,现在有的发生倒退,有的陷入动乱。

许家屯再三强调要“和平演进”,放弃暴力,实行民主也好,社会转型也好,都要搞渐进式的改良,不搞激进式的革命。“李泽厚他们这么提出来了,但没有具体设计怎么做。而我在《二十世纪的经验》当中,有了具体的设计。”

尽管许家屯不肯说具体怎么设计,但是多维记者听出点端倪,他设计的道路,似乎是从党内民主开始,通过党政分开,分割权力,直到最后改变一党专政结构。

他说,现在中共党内还是有有限度的民主的,不过没有全社会监督,也没有制度性的程序来保证将非共产党人、共产党人的精英吸纳进入顶层。“这种民主是咨询性质的民主,对任何意见,我可以采纳也可以不采纳,不采纳,你也没有办法。”他认为,应该从实现真正的党内民主着手,首先要让党内精英进入顶层,全党能够监督顶层。这是最起码的要求。但不能停步,要扩大到党外。这是从整个中国变化发展的进程来考虑的。中国应该避免陷入混乱无序,找到比较稳定的改良道路。

许家屯说,十三亿人的国家,不稳定,是全世界的灾难!

爱华网

爱华网