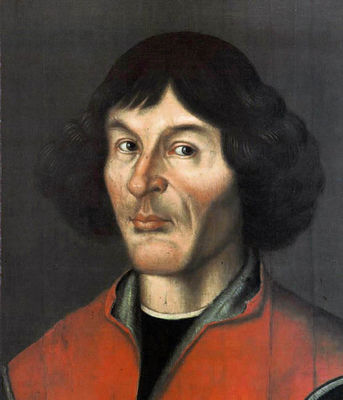

哥白尼革命的影响

从1543年哥白尼出版《天球运行论》开始,近代欧洲逐渐展开了一场天文学和宇宙论思想的革命,这场革命不仅导致了天文学的划时代变革,更在整个科学领域乃至整个社会范围内推动了诸多观念的变革。本文试从哥白尼革命对天文学的影响、对天文学之外的自然科学的影响以及哥白尼革命对哲学、宗教以及人文社会科学的影响三个方面加以分析和论述。

一、哥白尼革命对天文学的影响

在天文学方面,哥白尼的主要贡献在于他试图革新旧有托勒密体系诸多繁杂与牵强的解释,而从本质上追求地球三重运动的和谐性,以及几何上的完满一致性。具体而言,哥白尼提出了一套“不借助本轮,就可以解释行星运动的主要特征”的理论(库恩《科学革命的结构》,168页),而不像古代天文学家为“拯救现象”而添设更多小的均轮,陷入庞杂繁复的修补以及高度繁琐化的计算当中。哥白尼力图恢复希腊天文学传统,相信“从和谐性得出的论据的总和给人的印象是极其深刻的”(同上书,175页),“和谐”体现出美与真的统一,因此哥白尼的天文学思想对“和谐性”给以特别的关注。哥白尼的思想中同时体现出他追求数学之和谐的毕达哥拉斯传统,追求理念世界之完满的柏拉图传统,以及运用推理和演绎来对自己的观点加以论证的亚里士多德传统。哥白尼力求用数学表达式与简洁的几何形式描述地球三重运动的和谐性,体现了哥白尼对托勒密传统的批判;而最终却颇有讽刺性意味地自我陷入庞杂繁琐的修补与计算当中,又体现出哥白尼深受托勒密传统的影响。因此哥白尼“既是旧有传统的巅峰,又是未来新传统的源泉”(同上书,133页)。

哥白尼革命在天文学方面的另一重要贡献,在于他的日心天文学为他的后继者开辟了一条追求天文学理论的简洁性与一致性的道路。虽然哥白尼自己在这条路上没有迈出更远的步子,但正如库恩所言,哥白尼的天文学革命“不在于它自己说了什么,而在于它使得别人说了什么”(同上书,133页)。第谷、布拉赫、开普勒修正和发展哥白尼的体系,他们始终围绕着哥白尼的主要观念,用一种和谐性的期望来建构天体运动的模型;尤其是开普勒,把哥白尼学说发展成为现代形式,用更加简洁的开普勒三定律表述之。伽利略用望远镜进行实验观测,用经验事实为哥白尼学说提供了支撑与验证,这样,在哥白尼革命的影响下,天文学从古典科学形式不断走向近代实验科学形式。

二、哥白尼革命对天文学之外的自然科学的影响

哥白尼革命引发了科学宇宙论方面更大范围的革命。哥白尼革命走出天文学领域,引起科学思想的大革新。进入17世纪之后,牛顿经典力学体系建立,哥白尼体系从而被整合到17世纪所设想的完善而融贯的宇宙中(参见上书222页)。从科学思想史的角度看,哥白尼革命推动了机械自然观和近代数理分析传统的建立。在这个意义上,这场天文学的革命,为天文学领域之外的学科提供了一种典范。

这场革命中的若干具体问题激发了后代科学家的兴趣,最终推动了力学体系的建立。比如哥白尼主义者在天文学中强调的引力机制,胡克和牛顿对于力学的研究肇始于他们对开普勒在天文学领域对天体间引力的研究,进而产生了对天体间引力与地物引力之间的异同的讨论,而牛顿的万有引力理论最终实现了研究宇宙的天文学与研究地面物理现象的力学之统一。17世纪,古典科学的数学传统、博物学传统和实验传统统一在牛顿力学的机械自然观之下,而牛顿的《自然哲学的数学原理》一书运用了更为简洁的并且具有实验基础的定量表述,在这一层次上,亦可以认为是哥白尼、第谷、开普勒思想的发展推动了力学体系的建立。

哥白尼革命在自然科学方面更为深远的影响,在于哥白尼奠定了“宇宙无限”的思想传统。在自然科学领域,哥白尼革命之后,亚里士多德和托勒密学说中那种僵死的、固定的、封闭的体系逐渐走向终结,建立起以牛顿力学为代表的机械自然观;而哥白尼革命思想的精髓更在于超出封闭、走向开放,因此爱因斯坦范式和普利高津范式推翻牛顿范式这一事实本身亦体现了哥白尼革命观念的精髓,即追求进一步走向开放的、无限的宇宙世界。

三、哥白尼革命对哲学、宗教以及人文社会科学的影响

由于哥白尼革命推翻了地心说,动摇了关于上帝创造人类世界、人类是宇宙的主宰等诸种来源于罗马教皇的观念,因此哥白尼革命“转变了人们对于自己和上帝的关系以及对于道德之根基的认识”(同上书,189页)。传统宇宙论解体,使得基督教世界陷入不安当中。邓恩《剖析世界》、弥尔顿《失乐园》等著作,集中体现了这种由于世界观危机和证据缺乏导致的《圣经》解释危机引起的不安。基督教作为当时人们精神生活中极其重要的一部分,不可避免地面临着基础性的挑战,体现在对传统基督教观念与哥白尼观念的冲突,激起基督教原教旨主义者与哥白尼主义者的争端(参见上书191-194页)。当时欧洲处在宗教改革时期,而新教朴素而简洁的信仰原则对重新为基督教合理性寻求完备的理论诠释感到厌烦,因此哥白尼革命遭到新教势力更加激烈的反对。但是不可否认的是,哥白尼革命引起的新旧世界观的矛盾冲突确实对既有宗教的教条产生了冲击,掀起了新教徒心中的波澜。这一事实逐渐导致教徒的宗教体验基础(即信仰与现实的关系),由统一向分立的转变。

在哲学领域,哥白尼革命引起的机械自然观和数理分析方法的广泛传播,导致了原子论(微粒论)宇宙观的复苏(见上书232页),建立近代哲学的唯理论体系。唯理论以笛卡尔《第一哲学沉思录》为肇始,建立起近代哲学的演绎推理系统。莱布尼茨“单子说”与“先定和谐”观念更加能够体现“原子论与哥白尼主义牢固地融合,成为指导科学想象的新哲学的基本原则”(见《哥白尼革命》第232页)。再如斯宾诺莎的《伦理学》,甚至直到他一个世纪之后的沃尔夫、康德的哲学体系当中,广泛运用欧几里德几何式的推理论证自己的哲学思想,这些均体现出机械自然观与演绎法对哲学领域的影响。

在社会科学领域,尤其是在18-19世纪的政治哲学当中,仍可见到哥白尼革命的影子。从惯性力和万有引力为宇宙提供稳定而推导出“三权分立”的权力制衡结构为社会提供稳定,从天赋人权推导出通过革命建立民主、平等的社会,“与一个世纪前牛顿从单个物理原子的天赋的内在性质推导出自然的机制颇为相似”(参见上书256页)。

在艺术领域,哥白尼革命成为文艺复兴及其之后兴起的古典主义人文艺术的思想先导。“古典,就是用完满的规范统治”(朱青生语),巴洛克时期的音乐家(巴赫、海顿、亨德尔等)的作品中大量运用强调用数学比例调谐音程的十二平均律,如巴赫的赋格曲,曲式体现出典型的音高比例的规范化特征;古典时期的音乐家(如交响乐黄金时代的莫扎特),更是严格遵循调式和曲式的规范模板进行演绎性的创作;同样的特征,更可见于同时期以达芬奇为代表的西方近代美术强调构图状物的“焦点透视”原则,以及崇尚比例和规范的审美取向。

假如我们从科学史的视角反观托勒密和哥白尼,并以现代天文学的标准对二者的学说加以考量,我们不难发现,哥白尼在天文学领域——尤其是对天体运行现象描述的简洁性与准确性来看,比起托勒密的成果并没有非常明显的增多,而且晚期哥白尼的体系与托勒密陷入了同样的繁复庞杂,因此单纯从天文学的知识生产角度来看,哥白尼的贡献并不足以被称之为革命性的;但正如库恩所言,“某些科学家之所以获得巨大声誉,并不是由于他们的发现有什么新颖,而是由于他们为重新判定某种以前已知事实所用方法的精确性、可靠性和广泛性”(《科学革命的结构》21页),哥白尼作为革命的先驱,对科学的划时代变革做出了战略上而非战术上的贡献,他的学说为近现代科学发展提供了极其重要的思想引领和观念革新。

江晓原:哥白尼革命依靠什么获得胜利?

哥白尼《天体运行论》(DeRevolutionibus)发表于1543年,今天我们从从历史的角度来评价它,谓之先进,固无问题,但16、17世纪的欧洲学术界,对它是否也作如是观?事实上,古希腊阿利斯塔克即已提出日心地动之说,但始终存在两条重大反对理由——哥白尼本人也未能驳倒这两条反对理由。

第一条,观测不到恒星的周年视差(地球如确实在绕日公转,则从其椭圆轨道之此端运行至彼端,在此两端观测远处恒星,方位应有所改变),这就无法证实地球是在绕日公转。哥白尼在《天体运行论》中只能强调恒星非常遥远,因而周年视差非常微小, 无法观测到。这确实是事实。但要驳倒这条反对理由,只有将恒星周年视差观测出来,而这要到19世纪才由F.W.贝塞尔办到——1838年他公布了对恒星天鹅座61观测到的周年视差。J.布拉德雷发现恒星的周年光行差,作为地球绕日公转的证据,和恒星周年视差同样有力,但那也是1728年之事了——罗马教廷终于在1757年取消了对哥白尼学说的禁令。

第二条理由被用来反对地球自转,认为如果地球自转,则垂直上抛物体的落地点应该偏西,而事实上并不如此。这也要等到17世纪伽利略阐明运动相对性原理以及有了速度的矢量合成之后才被驳倒。

因此,当来华耶稣会士为大明王朝修撰《崇祯历书》时(1629~1634),哥白尼学说并未在理论上获得胜利。当时欧洲天文学界的大部分人士对这一学说持怀疑态度,也是情理之中的事。

有一个评价哥白尼体系判据,现代学者多喜用之,即所谓“简洁”。但这一判据其实对哥白尼体系并不十分有利。多年来许多普及读物给人们造成这样的印象:托勒密体系要用到本轮、均轮数十个之多,而哥白尼日心体系则非常简洁。许多读物上转载了哥白尼表示日心体系的那张图。那张图确实非常简洁,但那只是一张示意图,并不能用它来计算任何具体天象。类似的图托勒密体系也有,一套十来个同心圆,看上去比哥白尼体系更加简洁。而实际情况是,哥白尼要描述天体的具体位置时,仍不得不使用本轮和偏心圆——地球需要用3个,月球4个,水星7个,金星、火星、木星、土星各5个,共计34个之多。这虽比托勒密体系的79个圆少了一些,但也没有数量级上的差别。而且,按照某些西方天文学史家的意见,哥白尼是个“比托勒密本人更加正统的本轮主义者”。

更何况,“简洁”并不是一个科学的判据,因为它是以“自然规律是简洁的”为前提,而这无疑是一个先验的观念——事实上我们根本无法排除自然规律不简洁的可能性。

另一个对宇宙体系的判据,是从古希腊天文学开始一脉相承,直到今天仍然有效的,即“对新天象的解释能力”。1610年伽利略发表他用望远镜观测天象所获得的6条新发现,其中有的对当时的各家宇宙体系提出了严峻挑战。当时欧洲的宇宙体系主要有如下4家:

1、 1543年问世的哥白尼日心体系,

2、 1588年问世的第谷(Tycho)地心体系,

3、 当时尚未推出历史舞台的托勒密地心体系,

4、 当时仍然维持着罗马教会 “标准天文学”地位的亚里士多德“水晶球”心体系。

伽利略发现了金星有位相(即如月亮那样有圆缺),这一事实对上列后两种体系构成了致命打击,因为在这两种体系中根本无法解释金星位相。但是哥白尼和第谷的体系则都能够圆满解释金星位相。所以在“对新天象的解释能力”这条判据之下,第谷仍能与哥白尼平分秋色。

最后还有一个判据,也是天文学家最为重视的判据,即“推算出来的天象与实测的吻合程度”。此一判据古今中外皆然,明清之际中国天文学家则习惯于以一个“密”字表达之,即计算天象与实测天象之间的密合程度。然而恰恰是这一最为重要的判据,对哥白尼体系大为不利,而对第谷体系极为有利。

那时欧洲天文学家通常根据自己所采用的体系编算并出版星历表。这种表给出日、月和五大行星在各个时刻的位置,以及其它一些天象的时刻和方位。天文学界同行可以用自己的实际观测来检验这些表的精确程度,从而评价各表所依据之宇宙体系的优劣。哥白尼的原始星历表身后由莱茵霍尔德(E.Reinhold)加以修订增补之后出版,即《普鲁士星表》(TabulaePrutenicae,1551),虽较前人之表有所改进,但精度还达不到角分的数量级——事实上,哥白尼对“密”的要求是很低的,他曾对弟子赖蒂库斯(Rheticus)表示,理论值与实测值之间的误差只要不大于10′,他即满意。

而第谷生前即以擅长观测享有盛誉,其精度前无古人,达到前望远镜时代观测精度的巅峰。例如,他推算火星位置,黄经误差小于2′;他的太阳运动表误差不超过20″,而此前各星历表(包括哥白尼的在内)的误差皆有15′~20′之多。行星方面误差更严重,直到1600年左右,根据哥白尼理论编算的行星运动表仍有4°~5°的巨大误差,故从“密”这一判据来看,第谷体系明显优于哥白尼体系,这正是当时不少欧洲学者赞成第谷体系的原因。

多年来一些非学术宣传品给公众造成了这样的错觉:似乎当时除了哥白尼、伽利略、开普勒等几人之外,欧洲就没有其他值得一提的天文学家了。而实际上,当时欧洲还有许多天文学家,其中名声大、地位高者大有其人,正是这些天文学家、天文学教授组成了当时的欧洲天文学界。其中有不少是教会人士——哥白尼本人也是神职人员。

第谷提出自己的新宇宙体系(DeMundi,1588),试图折衷日心与地心两家。尽管伽利略、开普勒不赞成其说,但在当时和此后一段时间里该体系还是获得了相当一部分天文学家的支持。比如雷默(N.Reymers)的著作(Ursi Dithmarsi Fundamentumastronomicum,1588),其中的宇宙体系几乎和第谷的一样,第谷还为此与他产生了发明权之争。又如丹麦宫廷的“首席数学教授”、哥本哈根大学教授朗高蒙田纳斯(K.S. Longomontanus)的著作《丹麦天文学》(AstronomiaDanica,1622)也是采用第谷体系的。直到雷乔里(J. B. Riccioli)雄心勃勃的巨著《新至大论》(NewAlmagest,1651),仍主张第谷学说优于哥白尼学说。该书封面画因生动反映了作者这一观点而流传甚广:司天女神正手执天秤衡量第谷与哥白尼体系——天秤的倾斜表明第谷体系更重,而托勒密体系则已被委弃于脚下。

第谷体系当然不是他闭门造车杜撰出来的,而是他根据多年的天文观测精心构造出来的。这一体系力求能够解释以往所有的实测天象,又能通过数学演绎预言未来天象,并且能够经得起实测检验。事实上,此前的托勒密、哥白尼,此后的开普勒,乃至牛顿的体系,全都是根据上述原则构造出来的。而且,这一原则依旧指导着今天的天文学。今天的天文学,其基本方法仍是通过实测建立模型——在古希腊是几何的,牛顿以后则是物理的;也不限于宇宙模型,比如还有恒星演化模型等。然后用这模型演绎出未来天象,再以实测检验之。合则暂时认为模型成功,不合则修改模型,如此重复不已,直至成功。

哥白尼革命的对象,就是他自己精神上的乳母——托勒密宇宙模型。但是革命的理由,如前所述,却不是精确性的提高。然而革命总要有思想资源,既然精确性并无提高,那么当时哥白尼又靠什么来发动他的革命呢?托马斯·库恩(T.Kuhn)在他的力作《哥白尼革命》中指出,哥白尼革命的思想资源,是哲学上的“新柏拉图主义”。

出现在公元三世纪的新柏拉图主义,是带有某种神秘主义色彩的哲学派别,“只承认一个超验的实在”;他们“从一个可变的、易腐败的日常生活世界,立即跳跃到一个纯粹精神的永恒世界里”;而他们对数学的偏好,则经常被追溯到相信“万物皆数”的毕达哥拉斯学派。当时哥白尼、伽利略、开普勒等人,从人文主义那里得到了两个信念:一、相信在自然界发现简单的算术和几何规则的可能性和重要性;二、将太阳视为宇宙中一切活力和力量的来源。

革命本来就暗含着“造反”的因素,即不讲原来大家都承认的那个道理了,要改讲一种新的道理,而这种新道理是不可能从原来的道理中演绎出来的——那样的话就不是革命了。科学革命当然不必如政治革命那样动乱流血,但道理是一样的。仅仅是精确性的提高,并不足以让人们放弃一种已经相信了千年以上的宇宙图象,而改信一种新的宇宙图象,更何况哥白尼体系并不很精确。

如果说,满足于在常规范式下工作的天文学家们,只能等待布拉德雷发现恒星周年光行差,或贝塞尔发现恒星周年视差之后,才会完全接受哥白尼日心体系的范式,这并不符合历史事实。因为在此之前,哥白尼体系实际上已经被越来越多的学者所接受。因此哥白尼革命的胜利,明显提示我们——科学革命实际上需要借助科学以外的思想资源。

开普勒就是一个非常有说服力的例子。他在伽利略作出望远镜新发现之前,就已经勇敢接受了哥白尼学说(有他1597年10月13日致伽利略的信件为证),而当时,反对哥白尼学说的理由还一条也未被驳倒,支持哥白尼学说的发现还一项也未被作出!况且,开普勒“宇宙和谐”的信念,显然也是与新柏拉图主义一脉相承的。

那么,哥白尼革命究竟是依靠什么获得胜利的呢?这至今仍是一个尚待进一步探讨的问题。

爱华网

爱华网