看到许多拿着绿色袋子的人,一面印着“梁漱溟乡村建设中心”,一面印着“为农民服务为理想助威”(好像是“为理想助威”,记不清了)。很好奇,很有兴趣。于是,回来在网上搜到了相关信息,有些理智的思考。以下是在http://news.ifeng.com/society/2/detail_2011_04/28/6026278_0.shtml上的内容,转发于此:

凤凰网资讯 >社会 >人间万象> 正文梁漱溟乡村建设中心:年轻人冀以微弱之力改变农村

2011年04月28日 01:51

来源:潇湘晨报

字号:T|T

0人参与0条评论打印转发

志愿者张可正在查看蔬菜幼苗。在新青年绿色公社里,大家辟出一块地作为生态农业园,每人均能分到一点,自我耕种绿色无污染蔬菜。图/记者吴通清

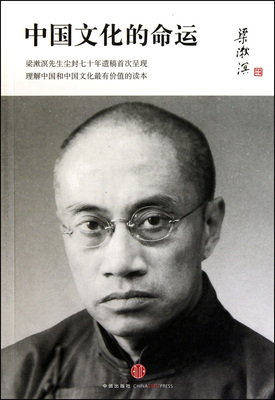

北京梁漱溟乡村建设中心,位于北京海淀区远郊温泉村。图/记者吴通清

4月19日,新青年绿色公社,前来参加培训的农民及乡建工作人员一起就餐。图/记者吴通清

在梁漱溟、晏阳初等人上个世纪二三十年代发起乡村建设运动之后,这种致力于农村建设的志愿者行动一直断续留存。目前一个叫梁漱溟乡村建设中心的机构,聚集了全国高校很多关心农村的学子,他们以理想主义的情怀,走进农村,并希冀以微弱之力改变农村。

“女人的渴望就是要有车和有房,嫁对人就是最大的愿望。假如你没有车也没有房,赶紧靠边别把路来挡……”最近几天,所谓黄金剩女版《没有车没有房》网上热播,观点现实到极致。

北京远郊西山一隅,有一群年轻人,没有考虑车与房,且乐于与当下世俗“划清界限”。

他们清早起来跑步、集体学习,大声歌唱、激情四溢地辩论,自己打扫卫生、种菜做饭。经过短暂充电、休憩后,他们像种子一样,播撒到全国乡村。

这个地方叫梁漱溟乡村建设中心,是中国人民大学乡村建设中心分支机构。

本报记者吴通清 北京报道

理想主义者

北京远郊西山,梁漱溟乡村建设中心。志愿者在这里接受培训,然后赶赴各地农村。

4月17日,梁漱溟乡村建设中心,这是一个让人沉重的日子(下称“乡建中心”)。

刘相波追思会在这里举行,600多名青年学子、乡村建设积极分子、刘相波师友及各地代表赶来,集体缅怀。

刘相波毕业于湖南师范大学(正因如此,他一度改名“刘湘波”),原为天津科技大学讲师,授课之余,从事学生社团辅导工作。去年辞去教职,专于梁漱溟乡村建设中心执行总干事工作。不幸的是,今年3月24日,刘相波因车祸在天津去世。

2000年前后,社会转型大背景下,农村各种各样矛盾显现。刘相波由于要负责学生社团辅导,打着“农村文化旅游”名义,招到6名学生,前往山西左权县麻田镇参与社会调查。

麻田镇是赵树理写《小二黑结婚》的地方,对于未出校门的大学生来说,确有“文化旅游”的感觉。此次调查为期一周,形式上也基本属于走马观花。让人没有想到的是,这些同学自此心里丢不下农村了,有人甚至把农村工作当成了自己人生的奋斗方向。刘湘波评价:他们从此心中有了农民,有了善良,也有了人。

在经济学家、“三农”问题专家、中国人民大学农业与农村发展学院院长温铁军倡导下,刘相波下了一个决心:把热心的学生和农村结合起来。短短一两年时间,全国高校到农村的学生社团扩大到80多个。

2004年底,刘相波和数位下乡支农中涌现出来的青年骨干学生一道,注册“梁漱溟乡村建设中心”,宗旨是:通过激励和帮助,使农民自强自立,团结协作,用自己的力量建设家乡,最终实现经济、文化、环境的和谐发展。

乡建中心位于北京远郊西山。刘相波和同事又把这里称为“西山雨舍”。在他们的网站上,很明白地写着“理想主义者的精神家园”。

新“上山下乡”

作为大学生志愿者,下乡后立即可以开展的工作包括支教、社会调查、健康卫生、医务、文艺活动等,条件成熟后,适时帮助农民开展合作组织建设。

乡建中心经费来源于自筹。启动之初,发起人温铁军和项目执行人刘相波还自掏腰包,先行“把事情办起来”。随着影响力扩大,该中心能筹集到的资金,由原先的每年二三十万元,拓展到今年的100万元。

他们的运作模式是:培训、派出志愿者,对全国各地的农民合作组织进行培训。

志愿者大多来自高校。学生们报名,中心进行筛选,随后进行培训。培训之后,中心会根据个人特长,派到全国各地的点,或进行调研,或支教,或指导农民建立合作组织,或帮助农民具体生产、生态种植……这些被选定的点,由中心负责人事先筛选。

在支援点,志愿者短则数天,长则一年以上。他们中途可以回总部培训、轮休,随后再回原来的点或者去新的点。

年轻学子到乡村去,能给当地带去什么?能融入农民生活之中吗?这是所有人都关注的问题,也是乡建中心最核心的议题。

乡建中心公布有严格的纪律,要求志愿者与农户同吃同住,支付费用,不给农民增添任何麻烦。作为大学生志愿者,下乡后立即可以开展的工作包括支教、社会调查、健康卫生、医务、文艺活动等,条件成熟后,适时帮助农民开展合作组织建设。

毕业于华中科技大学的何志雄回忆,他在中心培训半个月后,被派往合作点工作。由于当时急功近利,想早出成绩,他在当地积极推进养猪养兔合作社,结果非常不妙:行情不好,养猪亏损,业务不精,养兔被收购方压价。最终,项目夭折。

总结经验后,何志雄等人专心从农民文艺队入手,先把村民的气氛搞活,随后,他们开始帮大家订立制度、组织学习、开办图书室,并着手乡村矛盾化解。下一步,他们再着手组建农村专业合作社。

这只是常态时的工作模式,对于非常态下的乡村,志愿者“润滑剂”的作用尤为明显。2004年5月,刘相波得知,山东一个村子,由于村干部卖地没有收回款,村民便砸烂了村委会办公地,村委会工作一度陷入瘫痪。刘相波派出12名大学生组成的下乡队伍来到该村,组织农民学习政策法规,创建农民合作社、农资商店、养猪养鸭协会,组建妇女协会、老人协会、文艺队,村里矛盾逐渐淡化。

温铁军在《当代中国的大学生志愿者与“新乡村建设”》一文中坦承,最初鼓励青年学生支农调研,是本着“让他们寒暑假别在城里打工,我们给点火车硬板费,回乡去体验亲情,去体验脚下的那块热土”。没想到,青年学生支农活动就这么搞起来了。

被改变的精英

乡建中心一位负责人白亚丽说:“真正的主流不一定是那些挤在地铁里,在高楼大厦的格子间里一呆就是一整天的上班族,更不是那种纸醉金迷的生活。”

乡建中心的志愿者中,在进入这里之前,不少是迷茫甚至是迷失在这个社会中。

李昭,陕西农家孩子,原为天津科技大学化工专业学生,一度沉迷,不知人生方向。2007年,他大三之际接触乡村建设中心后,休学投身到乡村建设中来。其后,他一直在乡建中心从事生态农业“绿色联盟”工作。

最初,他的决定受到家人强烈反对。好不容易家人默许后,他的思想又出现反复,2009年下半年离开乡建工作,怀揣发财的梦想,在近一年的时间里,先后到京津两地摆摊、开店、搞批发,赚过钱,也赔过钱。直到去年下半年,他再次回归乡建中心。他说,自己的心开始平静了,如果不出意外,乡村事业将伴随他的一生。

2005年6月,陈晶晶卷着铺盖从中国农业大学出来,和一名同学蜗居在一间不足4平方米的出租屋里。同学白天骑着自行车去中关村卖电脑,而他没有找好工作,百无聊赖。偶然的机会,他参加了乡建中心农村发展人才培养计划。培训结束后,他被“扔”到福建永安的两个村子,“春天拿着锄头开山,夏天帮人收稻子”,之后,他被派到四川农村,一干就是两年多。

毕业于北京航空航天大学的卢欢,是乡建中心农村发展人才培养计划第三期学员。现在,经过1年4个月乡建实践后,他认为,自己终于丢弃了困扰已久的“精英意识”,学会“诚实地看待世界”。

自参加乡建工作后,志愿者王德斌改名“王叟民”,扬言“死也要死在合作社上”。他毕业于华中农业大学,在决意把自己一生贡献给乡村建设时,特意给父母写了一封题为《写在即将远行前》的信,请求父母原谅他没能“读书做官”“光宗耀祖”“改善家庭经济状况”,希望父母为他祝福,希望自己能实现“爱的升华”。

理想与面包

父母的赡养、孩子的教育、自己的养老……这些现实问题,铁一样摆在他们面前。坚持理想,是需要付出牺牲的。

在乡建中心工作,只有生活补贴,少则每月500元,多则2000元。这点钱放到城市,怎么说都不够。但是,在乡建中心——这个占地不足3亩的院落里,在各地农村,过日子还是没有问题的。

然而,将来呢?

父母的赡养、自己的养老、孩子的教育、无房无车……志愿者李昭承认,自己多多少少还是考虑过,他的一些同事也正是因为这个原因离开了。但他相信:理想主义者是不会被饿死的。

他的女朋友原来也是乡建团队的一员,现在被迫改行,从事广告行业。李昭说,女朋友依然关心、支持乡建工作,这多少给他免除了后顾之忧。

一个有趣的现象是,从事乡建工作的青年,婚姻问题基本上都是“内部解决”。2009年12月6日,乡建中心就为5对新人举行了集体婚礼。

白亚丽是国内较早参加大学生支农的大学生之一。2003年,还在天津科技学院读书的她,休学到湖北支农,被媒体称为“大学生休学支农第一人”,她毕业后,一直在梁漱溟乡建中心从事农民培训工作。2005年,她和乡建中心学员吕程平相识,后来结婚。

现在,白亚丽已怀有身孕,但她依然每天坚持工作。关于买房,关于即将诞生的孩子的教育问题,她说自己没有太去想,“到时,我们乡建团队的人自己办个幼儿园,自己教孩子都可以。完全可以用创新的方式来解决。”

不过,在为团队人员提供生活保障方面,乡建中心也作出了一些探索。比如成立“三不问账户”:不问每人自愿存入多少钱,不问每人借支原因,不问借支后还不还。他们还成立了“内部资金合作医疗保险”,中心出一部分,个人筹一部分。

李昭说:“坚持理想,是需要付出牺牲的。”

[对话李昌平]

“政府可以购买志愿者的服务”

就梁漱溟乡村建设中心运作的情况,本报记者采访了“三农”问题专家、河北大学中国乡村建设研究中心主任李昌平。

潇湘晨报:你认为乡建中心这种模式,对推动农村建设有多大帮助?

李昌平:学生们支农式的乡村建设,对他们认识国情和未来高校教育改革的帮助较大,虽然对农村建设的直接帮助不会很大,但是间接帮助还是大的。他们在积累经验,道路会越来越宽,方法也会越来越多,效果也会越来越好,人数也会越来越多,最终会主流化。

潇湘晨报:目前,他们还只是靠自己的理想主义感召,但是,毕竟是生活在现实社会中,他们的稳固性、可持续性都是脆弱的,怎样才能留住他们?

李昌平:理想主义是需要的。没有理想主义的精神就不要去农村。如果可能的话,政府可以购买志愿者的服务。

潇湘晨报:乡建工作还有更好的模式吗?

李昌平:乡村建设没有固定的模式和方法。乡村建设是系统工程,是技术含量非常高的工作,需要各种各样的人才和系统工程方法。大学和党校要设相应的专业和课程,甚至一些大学的专业应该办到农村去。政府可以采取购买志愿者服务的方式,吸引各种社会力量参与到乡村建设。

爱华网

爱华网