有人说,阅读陀思妥耶夫斯基的作品需要特别细致地去体会,才会有属于自己的感受。这话不假,或者对于经典之作都应该精读,而陀思妥耶夫斯基的作品就特别需要精细的去阅读,即使是《地下室手记》这样的一个中篇。尽管是中篇,却蕴含着特别多的内容和思想含量,不然也不会成为他晚期的开幕之作,就是这样的一个中篇小说,阅读起来比其他的小说都更费精力。对于这部小说,有时候我们甚至应该细读都每一个字,才能真正体会出其中的意味,藏在内里的感受。

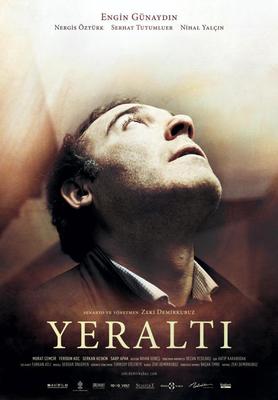

《地下室手记》分为两个部分,第一部分借地下室人的口表述了地下室人自己的心理特点以及他的心理思维方式,为后一部分的行文提供一个心理背景;第二部分截取了地下室人日常生活的片断,具体表现他心理思维在生活中的运行以及影响。可以说,第一部分是作为理论指导的层面,而第二部分则是作为一个具体的事例来加以表现这样的理论,两个部分,是抽象和形象的一个紧密结合,关系密切,有了第一部分的理论指引,我们能更好的理解第二部分地下室人行为内在的推动原因,而通过第二部分我们就能更好的明白地下室人所表述的心理模式。因此这个中篇的大结构并不复杂,很简洁明了。

《地下室手记》在第一部分就用非常具有魄力的语言呈现给我们一个病态心理的地下室人的精神世界,而第二部分从生活的层面成功塑造了一个地下室人的形象。

第一部分对地下室人精神世界的表述,应该说是这个中篇最吸引人的地方,这个部分高度浓缩了陀思妥耶夫斯基的一些思考,非常的精辟而具有震撼力。像作品一开头就是这么一句撼人心弦的自白:“我是个有病的人……我是一个心怀歹毒的人。”,记得我接触陀思妥耶夫斯基的第一本小说的第一句话就是这句话,而正是这第一句话就把我震住了,我想我会喜欢这么一本小说,我肯定我会喜欢陀思妥耶夫斯基的小说,喜欢陀思妥耶夫斯基。这也正是我写陀思妥耶夫斯基有关读后感从《地下室手记》开始的原因,这是我阅读他的第一本小说,很多的感想都基本产生于阅读这第一本小说上,地下室人的那个世界深深地吸引着我去了解和探索,而这个探索也成了我开始阅读陀思妥耶夫斯基的开端。

有人说陀思妥耶夫斯基在流放十年回来之后就对理性、宗教信仰产生了深刻的怀疑,此作就是对理性、信仰的诘难,陀思妥耶夫斯基滑入性恶论的境地,这种说没有什么不妥,在陀思妥耶夫斯基的一生中,宗教信仰和道德问题,以及对人类有限理性的思考都是他的重要话题,但是在这些话题的背后,陀思妥耶夫斯基认真思考的焦点却是这些话题的另一个交点,也就是人的自由问题。我记得陀思妥耶夫斯基的语录中,《少年》中有这么一段话:“我需要的不是金钱,也不是权力;我需要的只是靠权力可以得到,而没有权力就无论如何得不到的东西,因为这是对力量孤立的和冷静的意识!这就是世人为之如此努力奋斗的自由的最完善的定义!自由!”自由才是作者思考的终极对象,在他看来,“自由和天职,这才是伟大的事情”。

而在《死亡手记》里,他又提到:“对于囚犯来说,什么东西比钱更为贵重呢?那就是自由,或者只是对自由的幻想。”在陀思妥耶夫斯基看来,我们每个人都是囚犯,变形的囚犯,生活的囚犯,而正是这样的一种基调,构成了陀思妥耶夫斯基思考的基点,构成了他对人的自由问题的思考,寻找出路。如果我们看看作者后期其他几部长篇小说,像《被侮辱和被损害的》、《罪与罚》,就可以感觉到作者在这里面有一种很浓厚的气息在提示:宁愿被践踏,被统治,也不去践踏他人,统治他人。其中有着一种读来非常悲苦但却异常强悍的决心。这或者就是作者最可能给出的答案,但是我们不能确定是否,因为对于陀思妥耶夫斯基小说很多学者都认为是一种复调性的文本,陀氏的小说只是充当一个传声筒,并不能确定其中哪个声音是作者的,或者他赞同的,因为在陀思妥耶夫斯基那里,他本人就承认事物的混杂性,而且他本人也是一个有着混合人格的人,因此他笔下的主人公人物性形象性格也往往都是多重性的。我们永远不能知道哪个部分的观点是作者自己要借小说人物说的,或者全部都是,或者都不是,也或者……正是这样,对于陀思妥耶夫斯基的解读就变得具有多义性而丰富多彩,而这也成就了他作品无穷的艺术表现力,在他作品中我们总能时不时地发现一些新的东西。

在《地下室手记》中地下室人之所以心理病态而知行不一,其实正是对于自由的困惑而致。地下室人是一个极度自卑的人,因为自己的社会地位,因为自己的不得意,他开始在群体中异化出来,因为自己的无力感,自卑感,他在群体里找不到自己言语的权力,在群体里找不到属于自己的位置,在群体里他失去了自由感,他感觉被束缚了,而这其中最主要的是他自身的无能感在作怪,他觉得自己和这个群体不和。正如他说的,他“讨厌并且蔑视”那些办公室的人,“同时又有些害怕”他们。这种极度的自卑促使他另外寻找一个属于自己的地下室,一个拥有自己自由、对自己拥有权力的地下室,在封闭的洞穴里享受自己可以支配的空间。他满以为自己会满足,可是地下室人的灵魂却越发不安和跃动,而且更加的焦躁,意志、心理游走在两个极端,撕裂着地下室人的性格。他向往“美与崇高”,可是又偏偏净做坏事。他认识到自己的卑劣,却又甘心继续堕落。

单独的生活空间并没有给地下室人带来什么改变,相反,情况变得更加糟糕,孤单的生活让他的性格更加的孤独,生活的孤寂让他的性情更加的躁动,并在没有群体法则约束的情况下,他的“美与崇高”受到了严重的冲击,他竟然妄想用作恶的方式来证明自己从群体挣脱出来的自由,这个过程是相当困难而且别扭的,地下室人心里也非常矛盾,而小说表现的正是主人公这样一种悬于一线的状态,地下室人在两端游走、摇晃不定,每想做个崇高的人,最后终于还是做了坏事,做了坏事之后又重新悔恨,悔恨过后又认识自己的罪恶,认识后却又滑入罪恶的深渊,一步一步地堕落,背离“美与崇高”的目标,他的自由,这种没有宗教信仰、脱离社会的自由让他走向背离理想的路途,而且越陷越深,这正是陀思妥耶夫斯基所思想的自由问题下的一个地下室人的结果。

人,终究是社会性的,个人那种自由并没有给他带来所谓的安慰,因此地下室人在耐不住那孤寂的自由生活后,开始重新尝试走出自我,融入社会群体的交往,从而引来地下室人心理上的歇斯底里在第二部分对其日常生活片断的描写中得到形象的表现。

地下室人去找他的旧同学,得知他正和另外两个同学谈论商量欢送一个地下室人非常讨厌的军官的午宴一事。地下室人竟然违背自己的意愿亲自要求参加这个宴会,完全不顾及这几个旧同学对他的蔑视和侮辱,在貌似维护自身尊严的下面,却更真的看出地下室人一种自虐的变态心理,他是在惩罚自己,更像是在证明一件事情,因为他永远是自由的,他能决定自己的任何事情,包括侮辱他自己。

之后的情节是他一早去到宴会的地点,却备受冷落,根本无法加入这个小群体当中。他失落却高傲,仍然怀着“讨厌和蔑视”这些家伙的心情,他无法平息,借着酒劲胡言乱语,暗里讽刺了这几个同学,他对此感到快意,但是又不敢放肆任意妄为,因为他在群体中始终觉得势单力薄,没有自由,没有能力去反抗这样的一股势力,因此无能的感觉又制约了他的放纵。

更为可笑的是他竟然向侮辱自己,要赶走他的老同学要钱让他陪着去妓院。这个自取其辱的情节看来既是可笑却又可怜,甚至于无奈的悲凉。于是地下室人又在马车上计划自己的报复,给他一耳光。但是却终于没有打出去,因为他有着另一个后顾之忧。

第二部分最精彩的部分,应该就是地下室人到达妓院后和一个妓女丽莎的对话。他在对丽莎的说教和对苦难的控诉中投入了非常的感情,甚至于进入了一种疯狂的状态,丽莎感动地哭了。尽管地下室人认为自己是在逢场作戏,他只是要把这个女人的整个心都翻过来,而达到逢场作戏和侮辱她的目的,但是,从他说的一切看来,在这个同样是苦难的承受者面前,他的那些话却显得异常的真诚,他甚至不知不觉地同情起这个女人,同感于这个女人,他隐约的认识到,其实他们两个人的命运是如此的相似,他们其实就是一类人,最后他不自己的给了这个女人自己的住址,尽管他事后后悔,但是我们却不怀疑在当时他的那种赤诚之心。他们两个在这个时候走到爱情的边缘。

不久,丽莎按照那个地址找到了地下室人,这个时候地下室人慌了,他感到一种恐惧,他知道这将是对自己能力的又一次否定,他愤怒了,愤怒得那么绝望。自己又一次看到了自己的无力,无能,--完全没有当时留地址时充当上帝般的感觉。他坦诚,向丽莎坦白了所有的一切,道明了自己的目的,只是为了享受自己凌驾于他人身上的快意和玩弄她的心灵。这种直白,简直有着震荡人心的效果,与其说去恨这个地下室人,我们更多的是爱上了这个地下室人,他的这种撕破所有自己尊严的痛诉,直面自己的灵魂,直面苦难,质问自己信奉的自由。丽莎在听完他的诉说后,扑到了他怀里放声大哭,一起绝望而放肆的哭泣。但是,苦难并不会因此停止,苦难将继续。

地下室人每次都认为自己可以掌握事情的发展,可以用自己手中的自由颠覆其他人,但是事实上却是每件事到最后,受伤害的总是这个地下室人,他的自由并没有为他所用,相反却是反对着这个可怜的人。

陀思妥耶夫斯基通过这个地下室人的形象,描述了一种存在的状态,并通过心理深层分析的方式,从内部直指人的生存状态,直面人的有限性以及对人自由的反思。因此也有人认为它是最早的存在主义哲学经典文献之一,对后世的存在主义的发展和其他现代派作家的都着不可小视的作用。像奥地利作家卡夫卡,陀思妥耶夫斯基有他的地下室,而卡夫卡有他的地洞,两个人塑造的都是一个封闭的地方。在他们的笔下,人都开始异化,都希望找寻一个拥有属于自己自由的地方,封闭起来享受自己的自由。可是最后都遭遇了失败。

爱华网

爱华网