《找寻真实的蒋介石——蒋介石日记解读》是著名民国史专家杨天石教授1987年至2008年之间,有关蒋介石研究专题文章的一个精选本。部分文章以大陆和台北蒋介石日记仿抄本、类抄本为基础,部分利用胡佛研究院开放的日记手稿复印本为基础写成。

本书的文章排列顺序是按照蒋介石的纪年排列的,并非按照文章的出版先后排列。分为:一、早年的思想经历,二、北伐前后,三、抗日期间,四、国共矛盾,五、对内政策,六、家庭生活,这六个部分。因为只是文章合集,而非蒋介石的生活全貌的展现,所以只就重大事件和重要问题进行了“点状”的阐释。

蒋介石的日记,并不是那种写来示人的,而更多的是记载蒋本人的想法,记事抒情,或为备忘、安排工作生活,或为道德修养、总结人生经验,或为宣泄情感,具有较高的真实性。早年蒋介石开始记日记就是为了修身,以儒者规范自律,后来渐渐添加了工作和生活内容。蒋介石每周、每月、每年都会有所反思,日记,就成为其反思的载体。蒋介石是1887年生人,从28岁(1915年)开始写日记,到85岁(1972年)因为肌肉萎缩不能执笔而停止,在这长达57年的时间里,记录了他全部的心路历程。中间部分遗失,现存53年,共63册的日记。

(一)蒋介石的自我修炼

蒋介石在辛亥革命之前的生活十分荒唐,1913年二次革命失败后,亡命日本,奉孙中山之命加入中华革命党,同时尽力读书,一年读完了《曾国藩全集》,深受其影响。1916年,陈其美遇刺身亡,蒋介石“自矢立品立学,以继续英士革命事业自任”。从此改邪归正,立志修身,每日静坐反思,克己复礼,日记成为修身工具。

蒋介石早年没有良好的教育环境,形成了很多坏习惯。早年生活“荒淫无度,办理无状”。回忆过去,他在日记里也反复提到这一点“少年师友不良,德业不讲,及至今日,欲正心修身孝友,已失之晚矣。”“少年未闻君子大道,自修不力。”“至今悔之不及”,一语之悔悟,在日记中反复提及,可见不假。

因为意识到了自己德行有亏,蒋介石立志修身,以相当精力阅读道学著作,试图从中汲取营养。1919年5月24日日记云“今日有研究性理书,思愤发改过,以自振拔之机,甚矣不求放心也久矣。”1919年,他为自己选的箴言是“静敬澹一”,同年八月,增订为“精浑澹定,敬庶俭勤”,1923年1月5日,他模仿道学家的做法,自制铭文“优游涵泳,夷旷空明,晔然自充,悠然自得此养性之功候也。提纲挈领,析缕分条,先后本末,慎始图终,此办事之方法也。”此后,又抄录道学家常说的“修己以严,待人以诚,处事以公,学道以专,应战以一。”作为自己立身处世的要求。

蒋介石在学习宋明理学的时候,对于宋明理学兼收并蓄,朱陆阳明,无所轩轾。同时,蒋介石对曾国藩是推崇备至,曾在日记中多次提及曾国藩的书籍,常常阅读省思,更是给予高度评价。

蒋介石不仅仅是阅读道学家的书籍,更是像一个真正的道学家一样修炼。朱熹主张“省、察、克、治”,蒋介石就常常在日记中自省,检讨自己。

在蒋介石自我修炼的过程中,“戒色”和“惩愤”成为他一段时期内最难以克服的障碍,因自己屡屡犯错而在日记中常常自责不已。

在与色欲斗争的过程中,也是成败各半,早年立志以个人事业为重,断绝与相好多年的青楼女子介眉的联系,期间也屡屡“身份不知堕落于何地”,出入青楼,难以自持。蒋介石成为党国要人之后,对于自己早期的荒唐生活以及自己与欲望斗争的过程也不讳言,可见其修身意志之坚决。

“惩愤”也是蒋介石在自我修炼过程中绕不开的槛。蒋介石性格暴躁,动辄易怒,甚至会出手打人,且不分对象。蒋介石深知自己性格弱点,日记中也对自己待人接物时暴戾急躁时有记录。1919年7月,有黄定中者来谈报销问题,蒋“厉斥其非,使人难堪”事后后悔“近日骄肆殊甚,而又鄙吝贪妄,如不速改,必为人所诬害矣。戒之!戒之!”几个月后,接见邓某时,有故态复萌“心怀激愤,怨语谩言,不绝于口”,这样情况发生多次,蒋亦烦恼不已“自觉暴戾狠蛮异甚,屡思遏之而不能”因此写了“息心静气,凝神和颜”以作自我警惕。

但是想要改变性格绝非易事,蒋介石虽有心惩忿窒欲,但仍旧不时流露出其暴躁本性。1919年10月1日蒋介石访问居正,遭到人力车夫侮辱,气愤不已,与之扭打,自知不敌,又“闯入家宅,毁伤器具”,蒋介石自知理亏,想起1917年在张静江门前与车夫打架,与今日情形如出一辙,日记云“与小人争闲气,竟至逞蛮角斗,自思实不值得,余之忍耐性,绝无长进,奈何!”殴打车夫毕竟是个别情况,更多的是打骂佣人、侍卫、下级,甚至与夫人毛福梅“对打”,辱骂同事同僚,亦属平常。无论是哪一种情形,蒋介石都觉得是自己不对,事后对自己多有自责。

除了戒色和惩忿窒欲之外,蒋介石还在其他方面也对自己有所要求。比如他认为自己“为人嫌弃者,乃戏语太多,为人所妒忌者,乃骄气太甚,而其病根皆起于轻浮二字。”“今日馁怯有余,谨慎不足,终是名利患失之心太重,能于敬澹二字上用功一番,庶有裨益乎?”戒除轻浮之气,着心敬澹,不要着心名利患得患失。蒋介石对于形象、衣冠也很着意,现在在电视剧中所见的蒋介石衣冠端正,举止得体,是符合史实的,这可以说是他漫漫修养之路中比较成功的一步。

(二)笃志修吾身,无奈本性不易改

蒋介石从1916年“自矢立品立学,以继续英士革命事业自任”,此时已经将近30岁的年纪,从其后来渐渐改变的性格和做事风格,以及在日记中反复出现的自责言语可以看出,他在自我修养方面的确是下足了功夫,痛下了一番决心。从个人修养的角度上来讲,我认为这种精神和觉悟是很难得,很值得敬佩的。对于蒋介石个人来讲,他的“觉醒”不得不说是他生命轨迹的一个拐点,而后期不断的努力修炼,从实质上改变了他的生活轨迹。若不是这一番决心,他恐怕会一直在大上海的十里洋场里鬼混下去,很难在革命事业上有所作为。

从蒋介石自我修炼的过程中可以看出,他是在渐渐地向一个儒者靠近,以儒者的规范来要求自己。而且也的确见到了效果,在蒋介石漫长的政治生涯中,他的克制在很多时候帮助他度过了难关。后来的蒋介石,随着身份日益特殊,一方面尽量维护自己的体面形象,不当众失仪,另一方面在特殊的政治环境中也有很多无奈,不得不保持克制,特别是在外交场合。作为一个弱国的领袖,很多时候不得不忍辱含垢,在英美面前委曲求全,不敢肆意妄为,对很多事情的不满也不会再像年轻时候一样写在脸上,而更多的是在日记中对那些让自己不满的人(如史迪威、罗斯福)或事大加咒骂,当然这些不过是泄愤之词,理智已经在他的政治决策中占据了主导。

蒋介石的自我修炼过程是很漫长的,从杨先生的书中尚能看到,直至40年代,蒋介石已经年近花甲仍然在不断的修炼自身,要求自己惩忿窒欲,凝气和颜。当然,这漫长的修炼也从另外一个方面印证了俗话所说的“江山易改,本性难移”,虽然不断的克制自己,但是事到临头仍旧忍不住发作。1931年10月29日,蒋介石与胡汉民的矛盾爆发,蒋介石大怒,将胡汉民软禁汤山,造成南京政坛一次巨震。事后,蒋介石追悔不已,在日记中屡屡自责,直至1941年,仍能见到他对10年之前的冲动行为追悔的言辞。抗战时期,宋子文受蒋介石之托,说动美方撤换史迪威,但是蒋介石临时改变主意,与宋子文发生冲突,怒斥宋子文,让其“滚蛋”。等等事情,不胜枚举。

蒋介石以道学思想修炼的方法对于他的观念有着极大的影响。一方面帮助他励志修身,克服了浮浪子弟的某些劣根性,另一方面也导致他比较拘守传统文化,未能接受新文化、新思想,在时代的浪潮中没能找到新的方向和出路。蒋介石作为一个革命者,可以说是非常有抱负的,但是他的抱负却在党国体制中无法发挥,其中他的的传统观念就是很大的一个羁绊,此节在后面会详述,此处不再细表。

(三)积极抗日,积极反共

长久以来,在共产党的政治宣传中,蒋介石是国民党反动派的头目,曾经无数次的残酷迫害、屠戮共产党员。这样的说法不无道理,但难免“成王败寇”之嫌,从史家角度看,难免有失公允。蒋介石是一个复杂的人,不能就贴个标签了事。

蒋介石是反共的,这是无可否认的,估计你问蒋介石本人,他也会承认。即使是在国共合作期间,蒋介石的日记中也不时透露出对共产党的厌烦。蒋介石笃信孙中山,而孙中山只是把共产主义、社会主义当成非常遥远的理想型态,并不能适应当前积贫积弱的中国现状。对于蒋介石来说,社会意识形态是其次,最重要的问题是政权的稳固,蒋介石之所以反共,是因为他看到了共产党的势力日益膨胀,威胁到了他的政权。蒋介石并不是反对共产党分田地,而是不希望有人来分他的政权。

作为当权者,维护政权是很正常的行为,虽然他的确是以内战的形式来做到这一点,但是并不能因为他反对共产党而直接把他钉在耻辱柱上,毕竟,在政治斗争中不能以简单的正义邪恶来划分双方。

反共不足以成为历史的罪人,但是消极抗日、秘密和谈、卖国求荣就绝对不能原谅了,从共产党的宣传中不难看出,对于国民党政权最大的诟病就是在面临外敌入侵时,国民党政府所表现出来的胆怯。但是,蒋介石本人是爱国的,虽然国民党内部的确有强大的主和之声,但蒋介石却是抵抗派。在我们以往所接受的教育中,国民党被贴上了“消极抗日,积极反共”的标签,我们就会当然的认为国民党的行动都代表了蒋介石的意志,但是历史的全貌并非如此。

九一八事变之后,蒋介石并没有采取积极的抵抗,而是尽量稳住日本。他当时这样做的原因并不是想要偏安南京,而是在等待国联做出“裁决”,对日本实施国际压力。日记云“预期单独交涉而签订丧土辱国之约,急求速了,不如委之国际仲裁,尚有根本胜利之望,否则亦不惜与倭寇一战以决存亡。”蒋介石在这件事情上的决策显然是错误的,但错不在怯懦,而在于寄错了希望。日本侵华并不伤及英美,英美也根本没有保护弱小的高尚情操,所以没有及时抵抗不是“稳住”了日本,而是助长了日本的侵华气焰。这样的错误在蒋介石的外交生涯中不知这一次,但这一次,因为有了之后的西安事变,人们就会觉得蒋介石是被迫抗日,着实给他留下了一笔不良记录,成为了后来遭人非议的把柄。

在抗日战争期间,国民党内部分化为主战派和主和派,主战派居于少数,而蒋介石本人是属于坚决的主战派,这是我们的历史教科书中未曾提及的。在淞沪战役失败后,国民党内部主和声音日益响亮,汪精卫、孔祥熙、白崇禧都主和,但是蒋介石力排众议,坚持抵抗国策。只可惜主战派力量弱小且实在居于少数,没能“振臂一呼,应者云集”,最终还是给人留下了国民党怯懦无能的印象。

蒋介石与日寇血战到底的决心是很坚决的,但是蒋介石却不能完全的掌控手下的将领,他们很多人军事上为国民党将领,政治上却是不同派系军阀,在与日军激战中往往还考虑派系斗争,力求自保而不能精诚合作,以至于屡战屡败,节节后退。另外,正是因为蒋介石强硬的抵抗态度,导致了兵衰炮弱的国民党军队在淞沪战役中与日军硬拼,伤亡惨重,一时元气大伤,不得不迁都重庆,开辟后方,打持久战。

在兵连祸结的战争中,蒋介石最为国人不齿的就是与日本人进行秘密谈判,在战争结束之后,这样的做法一度被认为是卖国求荣。但是,对于蒋介石来说,秘密谈判不假,卖国求荣是肯定没有的。

蒋介石对日本的态度是“军事抵抗为主,秘密谈判为辅”,在对日密谈中,态度也日益强硬。后期,蒋介石已经完全反对谈判,只是希望借助谈判延缓日寇侵略的脚步,以做好充足的准备,以上种种可见其维护国家利益之决心,绝没有卖国求荣这一说。虽隐约可见和平幻想,但是并没有全上了日本的当。

而且,现存的档案表明,中日之间许多秘密谈判都是由时任行政院副院长,后来于1938年升任行政院长的孔祥熙一手操办的,多年以来人们普遍认为这些都是国民党政府,也就是蒋介石意志的体现,然而事实出人所料,蒋介石对孔祥熙掌控这些谈判大都持反对态度,曾经多次批评,甚至以极为严厉的口吻加以阻遏。因孔祥熙一再违背蒋介石命令,暗中与日本议和,蒋厉斥之“贾某事(贾存德),应严令停止活动,否则即做汉奸通敌论罪。敌想复订停战协议,以亡我国,其计划极毒,请兄负责制止,免误大政方针。千万注意是荷!”蒋介石在日记中多次感叹孔祥熙求和的想法糊涂至极,“庸之对敌行同求和,彼犹不知误事,可叹!”

蒋介石早年追随孙中山,是一个民族主义者,早年他反对英美殖民,现在他抵抗日本侵略,相比于孔祥熙、白崇禧、汪精卫之流,蒋介石是一个更有骨气的政治家,在面对侵略是表现出来的凛然和作为政治家的理想抱负是他们万万不及的。据蒋介石的日记称,蒋介石之所以两次“险些”下野而最终不能完全离去,也就是因为不放心把国家交在一群“卑鄙小人”手中。蒋介石以退为进一方面是恋栈权位,但他的担心也可以说不无道理。

蒋介石对于日本人的痛恨在他的日记中有非常多的记载,早在1928年济南惨案发生时,蒋介石就在日记中大骂日本人“倭军入城后,将我徒手兵及伤兵尽行射死,发炮两千余颗,人民死伤两千余,有一家尽死于一弹者,城内延火甚惨。呜呼!济南七日记之耻辱,甚于《扬州十日记》。凡我华人,能忘此仇乎!”

并且,他也非常明白秘密议和会给他的政治生命带来致命的打击。二者相较,他宁愿选择与日寇血战到底,破釜沉舟背水一战,也不愿意在咒骂声中被人民推翻,所以他说“外战可停,则内战必起,与其国内大乱,不如抗日大败。”

还有一件事情,就是唐绍仪(字少川)遇刺一案,也是出于蒋介石的命令。唐绍仪是清朝遗臣,追随袁世凯在北洋政府官居要职,地位声望比较高。日本人深知国民党内部分裂的局面,希望利用唐绍仪的声望,在南京建立伪政府;同时汪精卫希望利用唐绍仪的威望与日本谈判,通过谈判逼蒋介石下野;孔祥熙也力主和谈,违背蒋的命令秘密与唐绍仪接洽。唐绍仪反对过孙中山,参加过汪精卫、孙科的广州政府,参加胡汉民领导的“西南派”,从事公开或秘密的反蒋活动,蒋介石本来就不喜欢唐绍仪,加之唐绍仪的亲日倾向让蒋介石极度不满。到1938年九月下旬,日本特务土肥原说服唐绍仪起草《和平救国宣言》,9月30日,唐绍仪即在家中被军统特务刺杀。第二天,蒋介石的日记中说:“实为革命党除一大奸,此贼不除,汉奸更多,伪组织与倭寇更无忌惮矣。总理一生在政治上之大敌,我党革命之障碍,以唐奸为最。”唐绍仪遇刺一案,扑朔迷离,多年来成为疑案,蒋介石这一则日记表明,此时当出于蒋介石之决定。

所以蒋介石“消极抗日”的罪名不能成立。

至于积极反共,蒋介石还是有的。只可惜,蒋介石选择反共的时机实在不妥,也完全低估了中共的反抗能力,无疑是在举国上下团结抗日的节骨眼上授人口实,唱了白脸。蒋介石一方面亲切接见周恩来、林彪,并邀毛泽东来重庆会晤,另一方面密令胡宗南布置闪击边区的军事计划,但是计划被胡宗南手下的地下党熊向晖密报延安,中共发动强大的政治攻势,在各大报纸上痛斥国民党的破坏团结的行径。1943年7月12日,毛泽东在《解放日报》上发表社论《质问国民党》“你们应该和我们一道去把日本占领的地方统一起来,把鬼子赶出去才是正经,何必急急忙忙地要来‘统一’这块巴掌大的边区呢?大好河山,沦于敌手,你们不急,你们不忙,而却急于进攻边区,忙于打倒共产党!可痛也夫!可耻也夫!”文章写到这里,国民党就彻底被放在了“消极抗日,积极反共”的位置上下不来了。

但是,我们要看到,这文章是毛泽东写的,写着文章的目的是制造舆论压力,阻止国民党进攻边区。这是斗争的需要,共产党的说法是为了保护自己的安全,这种“大好河山沦于敌手,你们不急,你们不忙”的说法并不完全准确,不能直接被奉为圭臬,更不能当做了“史实”来信仰。

(四)浓重的家庭观念

蒋介石早年阅读道学家书籍,以儒者规范要求自己,这段学习的经历,对蒋介石的观念有很大影响,加之蒋介石本来在传统家庭里长大,接受过旧式教育,蒋介石许多观念都是非常传统的的。这一点集中体现在他浓重的家庭亲情观念。

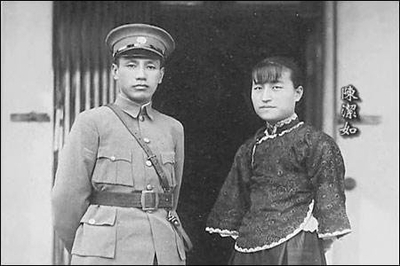

蒋介石少年时期放浪形骸,生活荒唐,在他一生中曾与四位女士(毛福梅,姚冶诚,陈洁如,宋美龄)发生过事实婚姻关系(与姚冶诚的婚姻并未得到家族承认),其余关系暧昧混乱者不可尽数。从1927年与宋美龄结婚之后,蒋介石的婚姻生活一直处于幸福稳定的状态,直至他1975年去世。他与宋美龄的结合,曾被讽刺为“中美结合”的政治婚姻,但是从其后来的发展看来蒋宋二人感情很好,家庭生活非常美满。虽因为家庭事务起过纠纷,甚至在日记中写下“夫妻各尽其道”这样冰冷的话,但是更多地是记录对于妻子的心疼与关爱。

宋美龄在抗日战争期间奔走呼号,工作异常辛苦,屡次因身体太差不得不中断工作出国疗养,蒋介石在宋美龄生病,外出疗养期间,时时在日记中流露出关怀惦念之情。1940年9月21日日记云:“妻工作太猛,以致心神不安,脑痛目眩,继以背疼牙病,数症并发,渝无良医,亦不愿远离重庆。以被敌机狂炸之中,如离渝他往,不能对人民,尤不愿余独居云。此三年来战争被炸之情形,其心身能持久不懈,实非金枝玉叶之身所能受,不能不使余铭感更切也。”1942年10月27日“妻体弱时病,未能发现病因,甚忧。”29日“妻子体弱神衰,其胃恐有癌,甚可虑也。”30日“恐妻病癌,心甚不安,决令飞美就医,早为割治。”临别时11月17日“夫妻依依,甚以明日将别为忧。”19日“平时不觉夫妻乐,相别方知爱情长,别后更觉吾妻爱夫之笃,世无其比也。”28日“妻于二十六日平安飞到美国,并据医生检查,绝无癌症,此心甚慰。”12月31日“唯以妻在美不能共同团圆为念”1943年2月4日“今日为旧历除夕,孤身独影,萧条寂寞极矣。”以上种种,可见其夫妻情爱之深。另外在宋美龄生病送别其飞美医治时,蒋介石曾在日记中写到“别时妻不忍正目仰视,别后黯然销魂,更感悲戚。并愿上帝赐予生育子女,默祷以补吾妻平生之不足。”可见其非常珍爱这段婚姻生活。

另外,与子女的关系也是如此。蒋介石一生育有两子,蒋经国、蒋纬国。蒋经国是毛福梅所生,蒋纬国是蒋介石在日本时与日本女佣所生(一说蒋纬国是戴季陶之子,不实)。因为蒋纬国特殊的身世,蒋介石一直很是头疼,他既疼爱蒋纬国,也爱蒋经国、宋美龄,希望二人能够接纳蒋纬国。蒋经国在蒋纬国回国后敞开胸怀接纳了他的兄弟,1940年9月30日蒋介石日记云“两儿亲爱,兄弟既翕,此为本月最大之乐事,亦为十五年来最苦之一事。今能完满解决,此非天父赐予至恩,决不能至此,能不感激上苍乎!”但是蒋纬国的是事情,宋美龄心里一直不舒服。在蒋纬国从德国回国之后,宋美龄只在香港亲切地见了见蒋氏兄弟,但是一直拒绝回重庆和蒋介石团圆,夫妻关系一度紧张,蒋介石对此很无奈,但也态度坚决不向宋美龄告饶,淡然处之。“经纬两儿在港皆见其母,回渝父子团聚,此最足欣慰一事。如西安事变殉国,则两儿皆未得今日重见矣,实感谢上帝恩惠不尽。惟爱妻抱病在港,不能如期同回,是乃美中不足耳。”最终蒋介石还是顺利劝回了宋美龄,事情得以圆满解决,蒋介石对此非常高兴“纬儿已到,令叩拜其母,亲爱如古,不胜欣慰。使我家庭之得有今日之团圆,以偿我一生最大之宿愿,惟有感谢上帝大恩于无涯矣。十四年来家事,一朝团圆,完满解决寸衷之快慰,殊有甚于当年之结婚时也。”(1941年3月27日)

蒋介石重视亲情家庭,对于他个人的幸福生活是非常有帮助的,我们可以看到暮年的蒋介石,虽然退居台湾政治上并不得意,但是个人生活可以说是比较幸福的,妻儿陪伴寿终正寝。同时他的家庭对他的事业也有极大的帮助,宋美龄、宋子文、宋蔼龄、孔祥熙在政治上都给予他很多帮助,对于他稳固政权起到了至关重要的作用。一家人共同经营,把国民党政府经营成一个“蒋家王朝”。

这样“家族企业”式的经营,将蒋介石推上了至高的权力舞台,也最终也无可避免的导致了蒋介石政权在大陆的全线溃败。以孔祥熙和宋蔼龄为代表的大资本家集团掌控者中国绝大多数的资源,我们所说的“四大家族”其实只有蒋介石的连襟孔祥熙一家才能真正算得上是大资本家。而且孔祥熙此人政治理想不足,完全是个掌握了政治权力的商人,这样的人在那样投机机会遍地的时代,怎么可能不大发横财!蒋介石在面对这个连襟的时候并没有表现出一个领袖应该有的硬气——当然这个也有一定的客观原因,孔祥熙掌握着中央银行,拒不告诉蒋介石央行的真实存款数目,就因为这件事情还曾致使蒋介石向美国强制要求援助而导致中美关系紧张,几至绝境。蒋介石在惩处孔祥熙这件事情上受到宋美龄、宋蔼龄的阻挠,他自己也非常重视家庭成员之间的和睦,也就只是免了孔祥熙的职,象征性的惩罚了一下。到后来蒋经国在上海整顿金融的时候,还是同样的问题,不惩处孔令文,就根本不可能肃清整个上海的金融市场,在这一次次的治理失败之后,实在阻止不了深入骨髓的腐败,最终国民党失尽人心,溃败台湾。后来蒋介石谈起撤孔祥熙的职这件事情的时候,还说“庸人(指孔祥熙,孔祥熙字庸之)不可与之再共国事矣。撤孔之举,犹嫌太晚。”

(五)不该迷惑的迷惑

有个人,在读这本书的时候必须提一下——罗斯福。在我心里,罗斯福的形象就是电影《珍珠港》里面,在众多将领反对美国对日宣战的时候,那个推开轮椅,艰难而坚毅地站起来,双眼神炯炯地说“Don’ttellmeitcan’tbedone”的那个偶像!中国人对罗斯福应该也没有什么坏印象吧,想到当年驼峰航线为总过抗日战争所做的贡献,我们应该还是心怀感激的。

但是这本书,再一次告诉我们一个深刻的道理——历史是人的历史,人是有人性的,人性是复杂的!罗斯福作为美国的总统,他的偶像形象只不过是他政治号召的砝码,决不能把他先定位成某种精神品格的象征——虽然他的确有这样值得尊敬的品格。

在传统的印象里,蒋介石当政时期的中美关系应该是甚为亲厚的,但事实并非如此简单。虽然在抗日战争期间美国曾经向蒋介石提供了很多援助,但以政治利益为纽带所提供的援助,可不像想象中那么富有友爱的色彩。罗斯福其人是一个非常精明、也非常具有魄力的政治领袖,他的魄力领导美国从二战这场世界性灾难中顺利生还,他的精明让美国即使在灾难之中也仍旧能不断的吸收资源(包括人才资源、政治资源,当然也包括军火生意带来的巨大利润),对于中国,他给予了物资援助,并希望通过这些援助换回在中国的“太上政府”的统治地位,他的这一企图直至多年之后仍旧不为人所知。

虽然在抗战期间,蒋介石是有求于人的角色,但他绝不甘心成为美国人的傀儡——如我所言,蒋介石不同于孔祥熙,蒋介石是一个有政治理想的人,是一个民族主义者——而美国人印象中的中国人无一例外是愚不可及的,当领袖(蒋介石)不能够乖乖听话的时候,他们就会把这归结为愚蠢,而他们需要用他们的智慧和财富来拯救这处在水深火热之中的国家。

罗斯福派史迪威来中国领导远征军去光复缅甸,但是由于史迪威并不了解中国军队的情况,常常与部队的其他将领意见相左,而且常凭借着大国使者的身份而目中无人。在1942年的对日军作战中,史迪威领远征军从缅甸撤往印度,一路弃甲曳兵损失惨重,在回重庆向蒋介石述职时,却指名道姓地指责杜聿明“个性刚愎,不易应付”。这使得蒋介石非常恼火,日记云“不知自反,专毁人利己”“我军在缅如此重大牺牲,其责任全在史氏指挥无方,而彼乃毫不自承过失,凡诋毁我高级将领至此。当失败之初,彼乃手足无措,只顾向印度逃命,而置我军于不顾,以致我第五军至今尚未脱险。呜呼!史迪威诚不知耻也!”。

除了在战略上的冲突之外,蒋介石与史迪威矛盾还因为军权的争夺而日益激化。史迪威称自己不--仅是中国的参谋长更是美国总统的代表,暗示自己不能听命于蒋;蒋介石则在日记中大骂史迪威,称其“以殖民之地总督自居”“实行太上统帅之权”。罗斯福当然是站在史迪威一边,希望能够尽量多的得到中国军队的指挥权——如果真能实现罗斯福所想,这场战争岂不是变成了下象棋,中国人是棋子,而美国人只是操盘者,不管输赢,美国都不会蒙受损失——蒋介石当然明白这个道理,一直与罗斯福斡旋,争取援助的同时要力保指挥权不旁落。在蒋介石与史迪威矛盾中,曾经出现过一个小插曲,就是史迪威把蒋介石的“所作所为”汇报给罗斯福的时候,罗斯福曾授意史迪威暗杀蒋介石,史迪威也的确曾经布置过一些暗杀计划,但最终不知什么原因都无疾而终了。从这一点上已经不难看出,罗斯福与蒋介石之间根本没有所谓的友爱关系。

在这漫长的政治博弈中矛盾最终激化。日军发动了“一号作战”,抗战形势日益严峻,此时罗斯福感觉到了东亚的战争压力,要求蒋介石将指挥全部中国军队的权力交给史迪威。蒋介石深感不妙,知道罗斯福已经走出最后一步,再不顺从很可能会失去美援,但一旦放手军权,中国立刻就会变成殖民地,而他注定要成为傀儡。蒋介石只好采取拖延战术,但罗斯福步步紧逼,暗示蒋介石将停止对中国的援助,蒋介石在日记中大骂“美帝国主义”,决心放弃美援、与美绝交,独立抗日!最终,蒋介石赢了。罗斯福不愿失去中国这个战略伙伴,同意撤去史迪威,蒋介石称“这是中国解放之开始”。

爱华网

爱华网