沃纳.海森堡(作者:杨振宁)

*为纪念海森堡百年诞辰(1901-2001)而作。

沃纳.海森堡(Werner Heisenberg)是历史上最伟大的物理学家之一。

当他作为一个年轻的研究者开始工作时,物理学界正处於一种非常混乱而且令人灰心丧气的状态,对此,派斯(AbrahamPais)曾用狄更斯(Charles Dickens)在《双城记》(A

Tale of Two Cities)中的话,将其描述为:

这是希望的春天,这是绝望的冬天

人们在做的是一场猜谜游戏:纯粹是通过直觉,一次又一次地,有人提出一些临时方案,惊人地解释了光谱物理学中某些规则,这些了不起的成就会让人欢欣鼓舞。可是进一步的工作总是揭示出新方案的自相矛盾或不完善,于是又带来了失望。在最后的光明到来之前的那些年月中,这种司空见惯的起伏不定典型地反映在泡利(WolfgangPauli)在四个月前后写给克罗尼希(Ralph Kronig)的两封信中:

物理再一次走入了死胡同。至少对我来说,物理是太困难了。

泡利致克罗尼希

1925年5月21日

海森堡的力学让我恢复了对生活的兴趣。

泡利致克罗尼希

1925年10月9日

在第二封信中,泡利提到的是海森堡在1925年夏天所做的工作。不过这一次与以前那些充满欢欣与希望但又总是给人带来失望的时期不同,这是物理学中一个新时代的开端。因为就在泡利写这两封信之间的那段时间,海森堡独自在赫里戈兰(Heligoland)渡假时,得到了一个新的想法,这个新想法将给由牛顿在大约250年前最先建立的伟大的力学科学带来革命。它

带来了无疑是人类历史中最伟大的智力成就之一的新科学,即量子力学。

对於这一震惊世界的成就,或是对於这一成就的应用后果,怎样讲都不能算是夸张。在这里,我们只需说海森堡当时并未充分理解他的想法的意义,但他却把它写了下来,并於1925年9月发表在《物理学杂志》(Zeitschriftfür Physik)上。许多年以后,在回忆当时是如何寻找新的方向使这一关键的想法呈现时,他以登山作为类比:

有些时候……你想攀登某座山峰,但到处都是雾气……你虽然有地图或其他甚么东西指示你可能要去的地方,但你依然在雾中完全迷失方向。这时,你突然在迷雾中模模糊糊地看到一些细微的东西,你会说「噢,那正是我要找的石头」。在你看到它的这一瞬间,整个情况完全改变了,尽管你并不知道是否你会走到石头那里,但此时你会说,「……现在我知道我在那里了,我必须再走近一点,那样我肯定就会找到要走的路……」只要我看得仔细些,就像在任何登山运动那样,我可以说好了,我要再前行15码,或100码,甚至也许是一公里,但我仍不知道是走对了,还是完全偏离了正路。

这是一份极为有趣的自我分析。这个比喻揭示了海森堡如何看待他自己的创造过程:当在迷雾中摸索时,他能够看到「一些细微的东西」,因此「整个的情况完全改变了」。在下面我们将看到,这确实是对他在物理学中大多数重要工作的一种恰当的描述。

1925年9月的论文一旦打开了大门,由玻恩(M. Born)、约尔丹(P. Jordan)、狄拉克(P. A. M.Dirac)和海森堡本人所写的许多重要论文便相继迅速地随之而来。接着泡利以雷霆万钧之力证明了海森堡的力学确实正确地给出氢的光谱,这对所有追随海森堡的人来说是一种极大的精神鼓舞。从而,下一个关键的问题就是下一个原子,即氦的光谱了。但这里有一个首先要克服的障碍:人们从实验中得知,氦的两个电子或是具有平行的自旋,或是具有反平行的自旋,因而它有两种不同的形式,即三重态或单态。奇怪的是,为甚么在三重态和单态的基态间有如此巨大的能量差。戈德史密特(SamuelA.Goudsmit)是电子自旋的发现者之一,为了解释这种巨大的差别,他尝试了在两个电子之间所有种类的磁相互作用,结果发现这些相互作用在数量级上太小,不足以解释能量差。

当时戈德史密特正在哥本哈根访问,在那里,玻尔(NeilsBohr)让他解决这个问题,但他没有成功。许多年以后,在一次访谈中,戈德史密特说:于是他(即玻尔)要海森堡来做,海森堡确实找到了答案──即反对称的波函数等等。这发展可就完全超出我能理解的范围了。

在这里面,海森堡发现的还要更重要:他发现神秘的泡利不相容原理与两个电子的波函数的反对称相关,这一要求反过来导致了单态和三重态被一个由交换积分来近似地表示的能量差所分开,而且这个交换积分具有库仑相互作用的数量级,足以解释被观察到的巨大的能量差。

海森堡在1926年快到4月末的时候到了哥本哈根,显然玻尔马上就告诉了他戈德史密特那不成功的尝试。他们意识到戈德史密特被困惑在迷雾中,不知道该走哪条道路。只用了不几天的时间,海森堡就奇迹般地指出了走出迷雾的道路。他特色鲜明地做到这点,既不是通过与实验相吻合的完整计算,也不是通过对波函数进行完整的理论分析(这项工作是狄拉克后来在1926年做的),而是在摸索的过程中觉察到了本质性的线索:

你突然在迷雾中模模糊糊地看到一些细微的东西,你会说「噢,那正是我要找的石头」。

值得注意的是,在这些细微的东西中有对不相容原理意义深远的重要了解(泡利不同意这种了解,表明海森堡的看法是如何不那么显而易见)。更为值得注意的是,海森堡得出这种了解是在他看到薛定谔(ErwinSchr?dinger)的波函数观点之前。事实上,大约在海森堡到达哥本哈根一周后,当他在1926年5月给泡利写信时,在他的辞汇中还没有波函数的反对称这个观念:我想要写信告诉给你,我发现了一个相当决定性的论点,即你排除相同轨道的观点与单态─三重太的分离有联系。

这是在他了解对此想法的数学意义之前。达到一种新的本质性的线索──还不十分清晰的线索──的这种能力,是海森堡之天才的标志。他真正让人震惊的能力,就是能在模糊而不确定地、以直觉而不以逻辑的方式,觉察出控制物理宇宙的基本定律的本质性线索。

从海森堡在另一个完全不同的领域的工作中,可以找到其天才的另一个范例。这是关於在两块平行板之间的湍流突然出现的问题。这是一个著名的问题,在去哥廷根之前,他就在索末菲(ArnoldSommerfeld)的指导下研究这一问题。令人惊奇的是,他猜出了对这一问题的近似解。若干年后,在1944年,加州理工学院的林家翘在他的博士论文中以分析的方法证明了海森堡的猜测。后来,IBM的冯.诺意曼(J. von Neumann)和托马斯(L. H.Thomas)以数值计算的方式证实了林的结果。海森堡因为这些后来的发展而感到非常高兴,并写信将这些发展告诉了他旧日的老师索末菲。

1928年,狄拉克以其关於电子的相对论方程让所有的物理学家都感到震惊。这个方程是如此的简单,又是如此的意义深刻:它说明了为甚么电子有1/2的自旋,说明了为甚么电子有在实验中观察到的磁矩,说明了为甚么电子有同样是从实验中得知的自旋─轨道偶合。

这是一项天才的卓越工作,它肯定使年轻的海森堡既钦佩又恼火。1928年5月3日,他写信给泡利说:

为了不永远因狄拉克而烦恼,我做了一些别的事情以求改变(心情)。

这一些别的事情成了另一项划时代的成就:它解释了在铁磁体中相邻自旋之间很大的相互作用的起源,为现代理解一个磁体为甚么是一个磁体奠定了基础。

在1925-32年间,由於在物理学中有如此众多的革命性成就,显然是为主要的贡献者授予诺贝尔奖的时候了。1932年底,瑞典皇家科学院宣布1932年的物理学奖延期。一年后,在1933年底,它宣布:

因为创立量子力学,特别是它的应用导致了对氢的同素异形的发现;将1932年的奖授予海森堡。而1933年的奖则同时授予薛定谔和狄拉克,这是因为发现了新的富有成效的原子理论形式。

1932年和1933年奖的这种同时而不对称的颁发,以及在颂辞中的用语,明显地是诺贝尔奖委员会中复杂的内部讨论的结果。

当此海森堡百年诞辰纪念中,我们很自然地注意到,在1900-1902年这三年间,有四位二十世纪伟大的物理学家诞生:

泡利

(1900-1958)

费米

(1901-1954)

海森堡

(1901-1976)

狄拉克

(1902-1984)

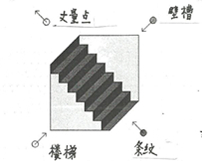

这四人中,每一位都对物理学作出了伟大的贡献,每一位都以与众不同的风格来从事物理学研究。我们可以对他们每个人的风格的主要特征做总结吗?几年前,在一篇以中文写的题为〈美与物理学〉的文章中,我曾尝试将海森堡与狄拉克进行比较。把这样的讨论拓宽,将他们四个人一起进行比较应是有趣的事。在古代中国的艺术与文学批评中有这样一种传统,是选用很少几个词来印象式地描绘每个画家或诗人的独特风格。现在允许我用同样的方法对这四位伟大的物理学家进行初步的尝试性比较,不过我用的是英文:

泡利

──

威力 (power)

费米

──

稳健,有力 (solidity, strength)

海森堡

──

深刻的洞察力 (deep insight)

狄拉克

──

笛卡尔式的纯粹 (cartesian purity)

第二次世界大战之后,海森堡曾多次到美国旅行,我有机会聆听了他数次在美国和在欧洲的演讲。其中有一次,1958年他在欧洲原子核研究所(CERN)召开的罗切斯特(Rochester)高能物理学大会的演讲,是最戏剧性并且令人难忘的。他谈的是他部分地与泡利合作的关於「世界方程」的工作,这是对工作的总结,也是在由泡利主持的会议上的主要发言。在大会之前几个月,泡利决定退出合作,并对海森堡做了一些非常嘲讽的公开评论。这天,听众大多数人都是我们这一代的物理学家。我们知道这两个人之间关系紧张。尽管如此,我们还是没有料到泡利在海森堡发言结束时为嘲笑这一工作而使用的措词,诸如「愚蠢」、「废话

」、「垃圾」。这正是泡利在这次戏剧性的场合中所使用的辞汇。海森堡则很冷静,而且是非常镇静地对待泡利的攻击。他站在自己的立场上寸土不让,但却没有使用任何带有感情色彩的词语。这似乎只是给泡利的凶猛火上浇油。在听众中,我们都很惊讶。在这两个我们都佩服和尊敬的人之间这一令人尴尬争辩中,我们都觉得相当不自在。

今天,在回忆那次会议上所发生的事情时,与泡利的勃然大怒和讽刺挖苦相比,海森堡拒绝泡利的公开挑衅的能力给我留下了深刻的印象。

二十世纪70年代,海森堡出版了他的自传《物理与物理之外》(Physics andBeyond),对他早年参与青年运动、对他研究的开端、对在赫里戈兰日出时的突破、对希特勒的兴起以及其对德国的影响,都作了敏感的低调描述,而且,也叙述了他在战争期间和在战后重建期间的经历。他追忆了与爱因斯坦(AlbertEinstein)、狄拉克、欧拉(Hans Euler)、费米(EnricoFermi)、玻尔以及其他一些人的重要谈话。人们在字里行间中可以感受到他对祖国的深爱。在第191页上,他描述了他以及他的家人在战争快要结束时遭受的苦难。然后,5月4日,当帕什上校带领一小股美军先遣部队将我俘虏时,我感到就像是一个完全精疲

力尽了的游泳者脚踩在了坚实的土地上。

夜间,雪花飘落,当我离开时,春天的太阳在深蓝的天空中照耀著我们,把它耀眼的光芒播撒在雪原上。一位来抓获我的美国兵,曾在世界上许多地方作过战,我问他是否喜欢我们的山中湖泊,他告诉我说,这是他所见过的最美丽的景色。

何等痛苦!何等深爱!何等记忆!何等原朴性的感情!这些在他锤塑这段文字时,都一定曾在他胸中起伏!

在第二次世界大战之后,海森堡不是一个快乐的人。围绕著他在战争期间做了些甚么和没做甚么,有众多的争论。就此,人们写出了许多著作,而还有更多的著作将会问世。但尘埃终将落定。最终,将为人们记住的,是他在23岁时发动的那场改变了整个世界的伟大革命。

杨振宁当代物理学大师,在基本粒子理论和统计力学方面都曾作出许多卓越贡献。他在1956年和李政道共同提出在弱衰变过程中宇称性不守恒的可能,跟着这革命性观点由实验证明,整个物理学界为之轰动,杨、李二位在翌年因此获得诺贝尔物理学奖。杨教授在1954年和米尔斯(R.Mills)所提出的广义规范场理论,今日已经成为讨论一切相互作用的基础语言和工具,其重要性与广义相对论可相比拟。杨教授早年先后在西南联合大学和芝加哥大学攻读物理学,1949年受聘於普林斯顿高等学术研究所,1966年出任纽约州立大学石溪分校理论物理所所长迄今,1986年起兼任香港中文大学博文讲座教授。1998年起兼任北京清华大学教授。

爱华网

爱华网