发布时间:2022年04月15日 05:09:45分享人:旧梦荧光笔来源:互联网5

记得一个化工工程师说,他的朋友老是取笑他从事的是污染行业,糟蹋地球,于是他问,请问你们有哪一个可以离开化学产品的?河源人说自己家乡的唯一污染就是火电厂,建了几年空气质量急剧下降,所以反对,而且更关键的是他们自己有水电,所以火电不能建在那里。那么河源人用不用任何生产过程有污染的东西?把这些产业搬到河源去就不反对了。

火电厂是否是河源的雾霾源头不得而知,不过全国性的可见雾霾也就是这几年的事情,所以更大的可能是河源的雾霾其实是从别地飘来的。当然当地政府有责任去释疑,提供数据和实际排放来解释火电厂的污染情况。如果火电厂一期真的污染严重,那么不但反对二期,连一期都应该整改。新建的火电厂污染应该是很小的。

大部分的老百姓实际上并不在乎你这个项目到底有没有污染,只要可能有污染,那就不能建在我这里,建在谁那里不管我的事。社会本来就是一个博弈的过程,这中间本来应该有一个持之以恒的法制标准,但是最后正是由于政府欺软怕硬对闹事妥协,才导致了愈演愈烈的群体性事件。不闹的地方总觉得自己会吃亏,就好像拆迁一样,这是政府政策造成的,和刁民无关。

那政府如果要强行用法律来包围经济建设,就更应该自己带头,用自己的行动告诉老百姓这些项目是安全的可靠的。把污染的企业危险的企业集中在园区,政府部门的办公和宿舍围绕这些项目建设,外面才是普通老百姓的生活范围,这样估计老百姓会吃一个大大的定心丸吧!

其实很多地方反对政府项目的老百姓不见得就是真的环保或重视自=自己身边的环保威胁。我说过,其实大部分污染都是中小企业制造的,但是这些企业反而往往很难取缔,有的地方是地方政府为了税收,但很多南方地区则是老百姓家家就是 污染作坊。为啥不反对,有自己的切身利益,污染是大家的,利益是自己的。而政府项目往往地方政府有大大的税收好处或政绩好处,但老百姓却不见得得到实惠。如果从利税里面分一块出来,按照距离远近每年补贴给老百姓,估计反对的声音会小不少。

但是不管政府如何引导老百姓的反对声音,最终都应该反映在对项目环保的重视上来,那才是问题的根本。

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101015/277265.html

更多阅读

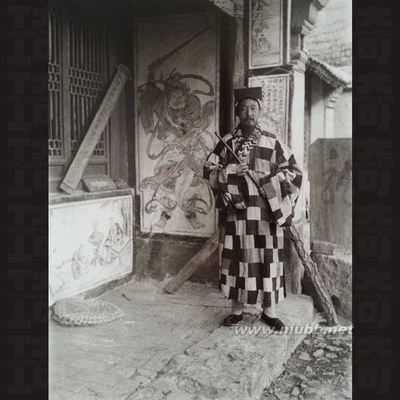

老照片图文故事:从1942年2-3月的这张老照片谈起1942年2月途经一分区时,左起:布朗基、唐儒、罗元发、傅莱、杨成武、林迈可、李效黎在周庄一位朋友及时提醒我说,其实为第一座狼牙山烈士塔留下了影像记录的,还有

原文地址:一分区史研究——一言难尽黄土岭:从沙飞的老照片谈起作者:YANXIN一言难尽黄土岭:从沙飞的老照片谈起先从沙飞拍摄的一张老照片说起。作为从1919年到1949年这三十年的历史,在历史分期上被称作是“现代史”。1919年以前为“近代

从浑圆桩和马步桩的差别谈起作者: 陈

芳草地小学,又是国际部。听着很好啊?居然这种管理水平!而且不认头!跟3J晴案一个作派。放心,裆是不会让自己的资产受损失了。是SYSTEM的问题,大家也别义愤了。有个邻居,前二年,满怀爱国情操,揣着美国户口本。哭着喊着要让孩子学中文,把他们家老

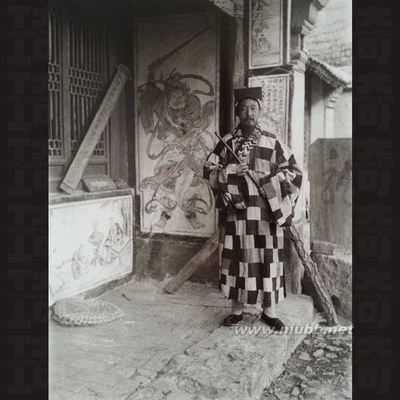

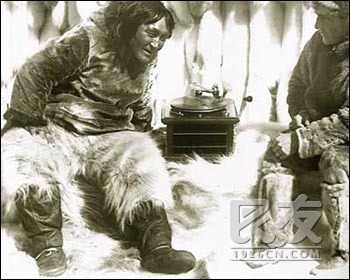

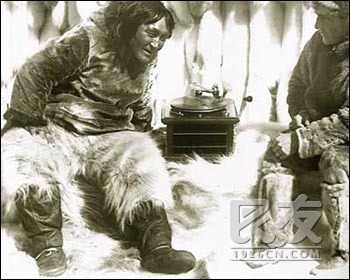

纪录片的百年历程——从弗拉哈迪与《北方的纳努克》谈起回首纪录片走过的百年历程,从无到有,从单一创作方法到多种流派并存,从脱胎于故事片到严格的纪实,再到具有审美观感的记录,在纪实与造型之间寻找平衡,从只有实践的作品到有严谨丰富

爱华网

爱华网