邵长蘅《八大山人传》试译

八大山人,是前代明朝的宗室,获“诸生”的资格,世代居住在南昌。年少时遭遇变故,离开家逃到奉新县的山中,剃去头发做了僧人。不几年,手持拂尘被称为宗师。

他住在山里二十年,跟随他学习的曾经多到一百多人。临川县令胡君曾听说他的名声,把他请到官舍。一年余后,他心意空虚精神恍惚不得意,于是得了疯病,忽然大笑,忽然又痛哭一整天。一天晚上,他撕裂自己的僧服,烧毁了它,就跑回了省城。他独自在街市中徘徊,常常戴着布帽,拖着长领袍子,鞋子破了露着脚跟,甩着袖子,摇来晃去地走着。市上的儿童跟着他看,大声嘲笑他,没有人认得他。他的侄子认出了他,就留他住在自己家。过了很长时间,他的病才确实好了。

山人擅长书法,行楷学习王大令、颜鲁公,并且能够自成一家;他的狂草非常怪异而有气势。他喜欢画水墨的芭蕉、怪石、花竹及芦雁和汀凫,画法自由自在而不受画家规矩的约束。人们得到了他的画都争着收藏,把它看得很贵重。他喝酒不能喝完二升,可是喜欢饮酒。贫困的读书人或市民百姓、杀猪卖酒的人邀请他喝酒,他就去;去了,就总是喝醉。喝醉后作画时墨液淋漓,也不很爱惜。八大山人多与城外僧人往来,年轻和尚争着纠缠他索要画作,甚至于拉扯他的衣袖拽住他的衣襟,山人也不拒绝。士人朋友中有人赠送给他财物,他也不推辞。可是达官显贵想要用几两银子换他一幅山石画,也不能得到;有人拿绫绢来,他就径直接受,说:“我把它们当成做袜子的材料。”因此,达官显贵求他的书画,竟然反而要从贫困的读书人、山中和尚与杀猪卖酒的人那儿买到。

一天,忽然他在门上写了一个大大的“哑”字,从此对人不再说一句话,然而喜欢笑并且更喜欢喝酒了。有人请他喝酒,他就缩着脖子拍着巴掌“哑哑”地笑。又喜欢猜拳游戏,赌酒赢了就“哑哑”地笑,输得多了就用拳头打赢者的后背,更“哑哑”地笑个不停。喝醉了就常常叹息抽咽流泪。

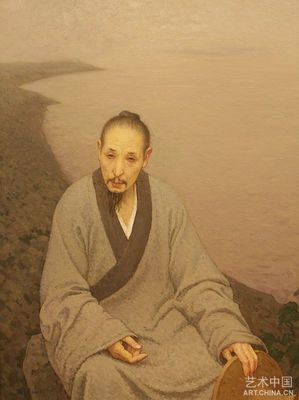

我客居南昌,一向仰慕八大山人,就嘱托北竺寺住持澹公约山人到山寺相见,到(约定的)这一天,刮起大风下起大雨,我料想山人一定不会出门了,一会儿,澹公派人拿着他的短信来说:“山人天刚亮就已经到了。”我又惊又喜,急忙叫了一顶竹轿,冒着雨去见他。(我们)握着手熟视大笑。夜里住在山寺中 ,剪烛交谈,八大山人心痒难耐,忍不住地想要开口说话,就借助手势表达。随后竟然索要毛笔在桌上写字来交谈酬答,直到蜡烛燃尽露出烛根也不知疲倦。澹公告诉我,八大山人有诗歌数卷藏在书箱中,秘藏而不让外人看到。我看到过山人题画的文字,以及其他的题跋,(风格)都非常古雅,其间往往搀杂着深奥难读的话,不能全读得懂。看到山人致澹公的几封信很有情致,如同晋代人的风格。八大山人面色微红,下巴丰满而胡须很少。最初当和尚时,取号雪个,后来又改号叫人屋、驴屋、书年、驴汉,最后号八大山人。澹公是杭州人,是灵岩寺继公的高足,也擅长书法能写诗歌,喜欢与文人交往。

我认为:世上知道八大山人的人很多,却竟没有一个真正了解他的人!山人心中情感愤激郁结,另有无法自我排遣的缘故。如同巨石堵塞了泉水,湿棉絮遇到了烈火,无可奈何,于是忽然发狂忽然喑哑,隐藏下层玩世不恭。可是有的人看他,说是狂士,说是高人,——太浅薄了呀,他们对山人的了解!真是可悲啊!我跟山人住在寺中,午夜后雨势更猛,房檐水声很大,大风晃动窗和门,屋外四周的竹子树木都发出怒号一样的声响,像空旷山中的虎啸豹吼,声音凄厉,几乎睡不成觉。假如让山人遇到方凤、谢翱、吴思齐等人,又一定是互相搀扶痛哭失声吧。惭愧我不是那一类人啊。

爱华网

爱华网