我想了解白毛女,是因为我在学白毛女的扎红头绳钢琴曲。妈妈说她听了想哭,这使我迫切的想了解有关白毛女的故事。。。

关于《白毛女》

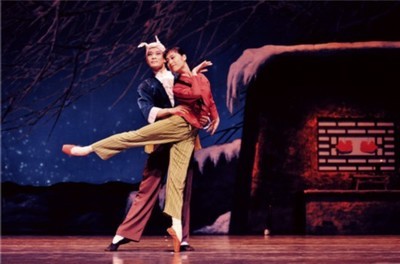

| 芭蕾舞剧《白毛女》 |

故事大致是这样的:

靠山的某村庄,八路军解放后的几年来,工作一向很难开展。某次,区干部到该

村布置村选,决定某日召开村民大会。但是,届时村民都不到会,区干部询问理

由,村干部畏畏缩缩地说:“今天是十五,大伙都给‘毛白仙姑’上供去了......”

区干部接着便追问了“白毛仙姑”的详情。估计可能是一个什么野兽被村人误会

了,或者是敌人玩弄的破坏阴谋。

最后决定到奶奶庙捉鬼。当晚,区干部和村的锄奸组长携带武器,隐蔽在奶奶庙

神坛西侧的暗处,等烧香上供的人走后,约有三更多天,月光时隐时现,一阵冷

风吹过,有脚步声渐近,果见一个白色的“物件”走进庙来。模模糊糊地看见她

用手去抓供桌上的供献。正回身欲走时,区干部从暗中跃出,大呼:“你是人是

鬼?”“白毛仙姑”一惊,突然发出狂叫向来人扑去,区干部发了一枪,“白毛仙

姑”倒在地下,却又立刻爬起来,狂奔而下。区干部和村锄奸组长尾随着追出,

穿过树林,爬上了山,过了几个悬崖峭壁,便看不见那白色的“物件”了。正在

踌躇中,隐约地听见有小孩哭声,仔细地窥看,在黑暗的山沟尽头有火光如豆,

闪闪灼灼,神秘可怖。区干部等仍然勇敢追寻,便看见一个阴暗深邃的山洞“,

白毛仙姑”正躲在一角紧抱着婴孩———“小白毛”。区干部等举起枪对着她说

:“你到底是人是鬼,你快说,说了我饶了你,救你出去,不说不行!......”这

时“白毛仙姑”突然在区干部面前跪倒,痛哭失声。接着她向区干部倾吐了一切:

九年前(抗战尚未爆发,八路军未到此以前)村中有一恶霸地主,平时欺压佃户,

骄奢淫佚,无恶不作。某一老佃农,有一十七八岁之孤女,聪明美丽,被地主看

上了,乃借讨租为名,阴谋逼死老农,抢走该女。该女到了地主家被地主奸污,

身怀有孕。地主满足了一时的淫欲之后,厌弃了她,续娶新人。在筹办婚事时,

阴谋害死该女。有一善心的老妈子得知此信,乃于深夜中把她放走。她逃出地主

家后,茫茫世界,不知何往,后来找了一个山洞便住下来,生下了小孩。她背负

着仇恨,辛酸,在山洞里生活了几年。由于在山洞中少吃没穿,不见阳光,不吃

盐,全身发白。因为去偷奶奶庙里的供献,被村人信为“白毛仙姑”,奉以供献

,而她也就借此以度日。关于抗战爆发、八路军来到、“世道”改变等,她做梦

也没有想到。

区干部听了“白毛仙姑”的这一段诉说,阴惨的旧社会的吃人的情景摆在眼前,

他流泪了。然后,他向“白毛仙姑”讲述这“世道”的改变,八路军如何解放了

人民,那些悲惨的情景已经属于过去了,今天人民已经翻了身,过着几千年未有

的愉快生活。最后,他们把“白毛仙姑”救出这阴暗的山洞,来到灿烂的阳光下

,她又重新的真正作为一个“人”而开始过着从未有过的生活。]

通过比较可以发现,任萍、王滨和贺敬之三人的叙述是比较接近的,虽然细节略

有不同,而且后两人都对歌剧《白毛女》的诞生起着至关重要的作用。

三个人的叙述还有共同之处,就是都没有涉及具体人名。著名作家周而复所作的

补充则更有意思,他通过考证,发现白毛女(因为这一时期,国内发现了多个“

白毛女”,所以有必要强调一下是被写入歌剧的那个白毛女)的故事发生在河北

省阜平县黄家沟,不是《还》文所说的平山县;黄世仁的父亲叫黄大德,不叫黄

起龙;家庭并不和睦,而是父子两个争风吃醋。

(二)人名的由来

1.关于喜儿、黄世仁和穆仁智

朱萍在《歌剧〈白毛女〉在延安创作排演史实核述》(新文化史料,1995年02期

)中写道:

[剧本的初稿即由在晋察冀生活了多年、熟知“白毛仙姑”故事的邵子南执笔。创

作过程中他找了原西战团戏剧队的许多人商讨剧本的构思与结构,很快就在其诗

作《白毛女》的基础上,完成了歌剧《白毛女》的初稿。喜儿、黄世仁(四川话“

枉是人”的谐音)、穆仁智(四川话“没人智”的谐音)等剧中人物的姓名与许多故

事情节,均是由邵子南(四川资阳人)确定并沿用至今的(见欧阳山1979年为《邵子

南选集》写的序言)。]

文章有一些失实的地方。在邵子南的《白毛女》中,喜儿为红喜,穆仁智为穆仁

心(四川话“没人心”的谐音)。而今天为大家所熟悉的名字喜儿、穆仁智,是到

了贺敬之版本中才改的(见何火任:《白毛女》与贺敬之)。

这里有个问题,前面周而复认为喜儿和黄世仁是真实人物,连名字都是真的,但

在这里,喜儿和黄世仁都成了虚构的人物,而且喜儿这个名字还是贺敬之从“红

喜”改的。我个人认为周而复的说法不可信。从常理分析,除了“白毛女”以外

,一个民间传说不可能承载那么多真实人物的名字。黄世仁这个名字既有可能是

邵子南虚构的,也有可能是邵子南从记忆中临时抓来的(因为谐音的原因,反而

叫邵子南给记住了),现实中的黄世仁很可能与白毛女的故事没有任何关系。周

而复考证的黄世仁若不是道听途说,那么很可能是巧合。

2.关于杨白劳

朱萍的文中还写道:

[王彬作为《白毛女》剧组的负责人(一说为编剧指导),此后在修改过程中,对此

剧的人物形象塑造以及表演动作细节,都提出过很好的建议,如:杨白劳的姓名

与躲帐在外买回来二尺红头绳,回来过年时给喜儿扎辫子,王大婶拉喜儿到她家

包饺子等。]

王培元在歌剧《白毛女》诞生内幕(森林与人类,1999年07期)也采用了相同的

说法:

[王彬的想像力很丰富,不久他即离开导演组,专门去帮助贺敬之出点子、写剧本

。比如,他设计了杨白劳家大年三十吃饺子的情节,杨白劳的名字也是他起的,

暗示佃农白白劳动,地主坐享其成。]

还有一种说法认为,杨白劳的名字也来自邵子南的初稿。见何火任:《白毛女》

与贺敬之。

不论哪种说法准确,至少可以肯定,杨白劳是个虚构人物。

3.其它人物

何火任在《白毛女》与贺敬之(文艺理论与批评,1998年02期)中写道:

[剧中的黄母、赵大叔、王大婶、张二婶、王大春、关大锁、李拴等人物的名字都

是贺敬之执笔创作过程中根据剧情发展的需要设计而起的。]

可见大春也是个虚构人物。

在了解这些情况之后,再来看最近网上流传的《还白毛女传说的真实面目》一文

。放开作者的屁股问题不讲,光从内容看就漏洞颇多。

1.“经过记者对黄世仁的家乡河北省平山县进行详细调查,从群众那里得知了历

史上那一段传说的真实面目。”

平山县的哪个村或哪个镇?哪些群众?他们的父辈或爷辈在旧社会是干什么的?

和黄世仁家有什么关系(否则怎么会知道得这么清楚)?对于如此的爆炸性新闻

,为了证实内容的可靠性,提供这些信息是很必要的。自称为“记者”的作者,

既然细心到连“一夫多妻”的合法性都要向读者解释一番,为啥不在这些重要信

息上多花些笔墨呢?

2.“黄世仁自幼好学,学历至相当于现在的高中。”

黄世仁若能活到今天,起码也要80岁以上了。今天的人谁能证明他“自幼好学”

?还有他父亲、祖父的经历,又有谁能证明?“学历至相当于”这句话狗屁不通

,而且全文多处缺标点,恐是网特们临时拼凑之作。

3.“杨白劳,黄世仁的发小儿(结拜),杨白劳的父亲杨洪业是当地有名的豆腐

大王人称杨豆腐。”

杨白劳已经是虚构人物了,怎么又给杨白劳认了个父亲?作者应解释杨白劳是怎

么从虚构变成现实的。

4.“大春,贫农,一个小痞子,无赖。”“喜儿,杨白劳的独生女儿,一个喜欢

吃豆腐的胖懒妞。”

读完干巴巴的这两句话,读者会想到什么?除了扣帽子的嫌疑以外,像不像小品

滑稽剧的提纲?另外不要忘了,大春这个人物也是虚构的。

5.“杨白劳欠钱躲债吃喝嫖赌无脸见人最终误喝卤水不治身亡”

何为“误喝”?和“误炸”、“误闯”、“误拦”、“误杀”有什么区别?作者

应该解释清楚。

6.“黄世仁……立字据借给杨白劳大洋1000元(相当于现在的10万人民币)”

这段话证明文章是彻头彻尾编造的。

虽然杨白劳欠下高利贷是剧本虚构的(《还》文还加以发挥),但可以推测,发

生的背景是在上个世纪40年代前后。那么,这个年代还有银元流通么?

中国货币史记载,民国24年(1935),国民政府宣布法币政策,禁止银元(即大洋

)流通,强制将银币收回国有,银元逐步退出流通领域。直到40年代后期,由于

国民党政府奉行反人民内战,军费开支过大,借助滥发纸币维持支出,造成恶性

通货膨胀,信誉扫地,市场交易人民群众以银元、半开作为计价单位。

也就是说,从1935年至《白毛女》剧本诞生的至少10年间,大洋是禁止流通的。

因此黄世仁不可能借给杨白劳大洋1000元。

另外,1000元大洋也不值现在的10万人民币。1948年国民党政府再次改革币制的

时候,规定1金元含纯金0.22217克,2元金元券兑换1元大洋。那么1000元大洋相

当于444.34克黄金,相当于今天的六万元人民币,而不是十万。难道,作者吃了

黄家4万元回扣?怪不得肯为他说话!

结语:人家都说给刘文彩翻案的家伙无耻,我看,这个给黄世仁翻案的家伙更无

耻。

那么,为什么很多青年人在这篇漏洞百出的文章面前失去了判断是非的能力,甚

至认为这才是真正的黄世仁呢?因为在意识形态领域长期淡化阶级斗争的教育,

甚至不讲阶级分析方法,才使青年人的思想混乱到如此地步。

爱华网

爱华网