两位十七世纪的作家以及诗人兼小说家以他们相当不同的方式提出过:剧作家近松门左卫门(1653-1725)以及诗人兼小说家井原西鹤(1642-93)。近松是武士之子 ,西鹤(通常人们比较知道他的名字)出生于商人家庭。严格的说,他们都不是江户人,因为他们分别生活在大阪和京都,当时江户只是个正在成长中的乡村小镇而已。可是他们两人仍旧被认为是江户时代最伟大的小说家,而且两人都反映了当时,甚至到现在,许多日本人对妓女的心理。

西鹤,这位商人之子,是个典型的町人,有着粗鄙店东的品行。只要生意持续一步一步走,账单都能及时付清,一个人要如何打发其余的时间,别人是管不着的。西鹤笔下的故事,不同于那些遵循贵族传统的作家所写的东西,而多数是有关那些必须工作才能过活的人的事情。很典型的,在他的作品中,钱本身扮演了日益重要的角色。有一次他写道:钱就是町人的出身,而不是他的出生和家世。不管他有多了不起的祖先,如果少了钱,他比耍猴戏的还糟糕。

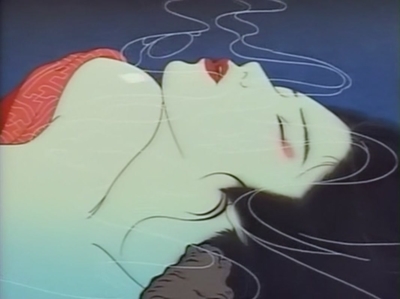

他最有名的流浪人小说叫做《好色一代女》(1618),沟口健二据此拍出他的经典影片《西鹤一代女》,按字面的意思是西鹤女人的一生,不过,一般在西方所知道的是阿春的一生。这个故事是以第一人称书写,像是模仿佛教徒忏悔的讽刺诗文,内容描写一位出身贵族家庭、受过极高教育、名叫阿春的年轻女子,结果却沦落为一个拉客妓女,将她毁坏的面容藏在黑暗中。后来她甚至不能再吸引男人,于是退休成为比丘尼。可汗死她称自己寂寞的隐退处为肉体欢愉者的小屋,而且以高级妓女的时髦方式将和服的腰带绑在前面。当她讲述她坠落的故事给两位男性访问者的时候,她点着芳香的香,使他们觉得所处之处更像茶室而非寺庙。

比较西鹤版本中的原始阿春和沟口影片中的阿春,是很有趣的。原本的故事在叙述自我放纵。西鹤太愤世嫉俗而且比他同时代的男人过分,将她描绘成社会的牺牲者。虽然,不像多数与他同一时代的人一样,他对于卖春的黑暗面没有产生错觉。正像他笔下多数的多情角色,阿春没有比她应该得到的更好。在故事中,她有几次机会将自己安顿下来,过着枯燥乏味的体面生活,但每一次,她多选择了更有魅力的放荡生活。就像情色产业所说,她的身体流放着放荡的血液。

有个故事特别能表现与沟口在处理此一角色上的差异。西鹤叙述厌倦妓院生活的阿春,是如何寻找一个值得尊敬的女佣工作,借以显示清白之身。但是,很快的她就不能忍受听见她热情的老板和妻子做爱,每一次都把屏风弄得嘎嘎作声,而且老板娘还在佛教的节日引诱他,使得他忘了佛教的一切。故事最后,阿春赤裸裸的跑过京都的街头,唱着:我要男人!啊,我要男人!

另一方面,沟口的阿春吗,则是残酷好色的男人手中连续性的悲剧牺牲者。她是个被老板用最卑鄙的方法引诱的人,还因情欲而发疯,光着身子在街上跑,对他天使般的女主角而言,这是难以想象的,甚至还能通过电影审查员的剪刀。西鹤的版本是取笑佛教徒忏悔的故事,而沟口的电影结尾的阿春则是个沿门托钵,真心悔改的比丘尼。西鹤愤世嫉俗的嘲弄,被一个真正佛教徒忧郁的顺从所取代。

西鹤的《好色一代女》不是对社会本身的讽刺作品,那会非常危险,而是针对人们在寻找未曾有的欢乐时的那种荒谬。这种讽刺是一般的心理实情:人们越追求自己的感官刺激,证明有越多难以理解的满足存在。西鹤的角色,因他们的弱点而显得鲜活,但西鹤从不显出轻视,他们也许是轻佻的、放纵的傻瓜,但他们明显的是人类的傻瓜。

沟口忠实的编剧,写了《阿春》脚本的依田义贤经常说,这部电影的日本版的名称不应该叫做《西鹤一代女》,而应该是《近松一代女》。关于这一点需要做一点说明。沟口具有矛盾情结的道德观,非常接近这位伟大的武士之子。近松门左卫门比西鹤更像道德家。虽然武士阶级的成员瞧不起赚钱的事情,但是经证明有些人却非常善于此道。近松以庶民木偶剧作家的收入来维持自己的生活,事实上,这种行为被认为是可耻的。正因为如此,不得不造成他的矛盾情结。虽然他待在商人阶级之中,甚至还带着几分可怜来写着他们的风流韵事,但是,他从来就不是他们的一份子:他保持着局外人的状态。

他的风格与西鹤顽皮的讥讽言词相当不同。他的戏剧是以大阪商人阶级喜爱的浪漫又现实的风格写成,他往往把介乎办事员与妓女之间相当可怜的爱情事情编入剧本中,而这些通常都是取材自具有新闻价值的当代丑闻。这些事件往往是悲惨的,而角色是无足轻重的,甚至是头脑简单的,特别是男人:办事员、店东或卑微的商人,老是把事情搞得一塌糊涂。但是到了结尾,他们勉勉强强超越他们的平庸;甚至他们看起来是有尊严,因为他们往往以武士阶级自杀方式保住自己的荣誉。无论如何,最重要的是,爱确实超越对官能的迷恋:最后它也许破坏它的拥护者,但它是真实的,不只是戏剧而已。

爱华网

爱华网