2012年5月份在上图看了过云楼藏品展,近期这批东西拍给了江苏某国有文化单位(与南京图书馆联手)。南京图书馆曾受赠过过云楼主人四分之三的藏品,余四分之一精品眼下也到手了,算是完美结果。

我从看过余秋雨的<文化苦旅>开始喜欢上了天一阁,参观过天一阁,对文人保护书籍之心很有认同。人类历史上,基督教兴起时期的亚历山大图书馆和蒙古入侵时期的巴格达图书馆之焚,给人类社会带来多大损失,从欧洲中世纪与近代的对比即可感觉。总之要让知识流传百世,不是单单集中放于某处。目前过云楼的书籍将通过数字化扫描得以印刷出版。

现整理了我国近代主要著名藏书楼。

晚清四大藏书楼

浙江归安(湖州)陆氏的皕宋楼、江苏常熟瞿氏的铁琴铜剑楼、山东聊城杨氏的海源阁、浙江钱塘(杭州)丁氏的八千卷楼

现代四大藏书楼分别是(晚近浙江四大藏书楼):

宁波范氏的天一阁,南浔(湖州)刘氏的嘉业堂,瑞安孙氏(温州)玉海楼,杭州文澜阁,海宁蒋氏的别下斋(晚近浙江四大藏书楼之一)。

其他还有上海的书隐楼(清代沈初所建,与宁波天一阁、南浔嘉业堂并称,有"明清江南三大藏书楼"之誉。)、宜稼堂、盛宣怀愚斋藏书楼。

苏州怡园顾氏的过云楼藏书楼,湖南曾国藩家府富厚堂藏书楼、及湖南长沙叶德辉的观古堂藏书楼。海宁蒋氏的衍芬草堂藏书楼(别下斋姐妹楼)、海宁陈氏家府春晖堂、南京图书馆主体陶风楼(清末为抢救八千卷楼而设的国家藏书楼)。

与天一阁、玉海楼、嘉业堂不同的是,杭州的文澜阁,实际上是一座皇家藏书楼。

清乾隆四十七年(公元1782年),《四库全书》大功告成。乾隆降旨先抄四部,分藏紫禁城文渊阁、圆明园文源阁、奉天文溯阁、热河文津阁,是称“内廷四阁”。又命续抄三部,分藏扬州文汇阁、镇江文宗阁和杭州文澜阁,是称“江浙三阁”或“南三阁”。

这七阁的命运各不同。

紫禁城文渊阁的《四库全书》现藏于台北故宫博物院;

圆明园文源阁彻底毁于英法联军之手;

奉天文溯阁的《四库全书》现藏于甘肃省图书馆;

热河文津阁的《四库全书》现藏于北京图书馆;

扬州文汇阁、镇江文宗阁皆毁于太平天国战火;

杭州文澜阁也遭太平军毁损,仅留半部《四库全书》,后来光绪皇帝下令修复、补抄,使得杭州文澜阁成为“南三阁”唯一保留至今的。

晚清四大藏书楼

浙江归安(湖州)陆氏的皕宋楼

第一代主人是陆心源(1834一1894、。藏书达15万多卷,其中多是((四库全书》未收之书,而且宋、元版尤多,他称藏书处为“皕宋楼”,意指收藏宋版书多达两百部。他去世后,全部藏书被池儿子以6万元的价格卖给日本人,国人无不为之、惋惜感叹。

江苏常熟瞿氏的铁琴铜剑楼

第一代主人是瞿绍基(1772一1836)。藏书达10余万卷,在藏书勿上有举足轻重的地位,而且藏书管理极严,连皇帝来借也要受限制。因瞿家珍藏铁琴一张、铜剑一把,故称藏书处为“铁琴铜剑楼”。解放后,这些藏书几乎全部归入北京图书馆。

山东聊城杨氏的海源阁

第一代主人是杨以增(1787-1856)。杨氏任江南河道总督时,曾乘战乱收购一些藏书家的书籍,归入海源阁。后他儿子杨绍和又有扩充,到第三代杨保彝时,藏书已达3336种,20多万卷。

浙江钱塘(杭州)丁氏的八千卷楼

第一代主人是人称双“丁”的丁申(?一1880)和T丙(1832一1899)池俩名垂后世,不仅因家有八千卷藏书,还因池们尽心保护文澜阁《四库全书》。此楼藏书特点是收入明人著作甚多。后因丁氏兄弟经商失败,清大臣端方奏请政府以世家藏书,累世相聚,渐至汗牛充栋,成为文化事业中的大族巨擘。然世家藏书,终将为人所敬仰,因为没有它们,多少文字已化尘土。“天一阁”,“宋楼”,瞿氏铁琴铜剑楼,浙江海宁蒋氏,多少世家藏书为文化传承添砖加瓦!

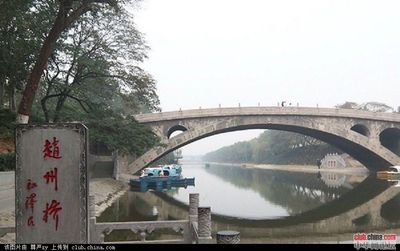

铁琴铜剑楼

位于常熟古里镇西街,始建于清乾隆年间,创始人瞿绍基。瞿绍基(1772-1836),字厚培,号荫棠,世居常熟古里。“读书乐道,广购四部,旁搜金石。历十年,积书十万余卷。时城中稽瑞、爱日两家竞事储蓄,先后废散。君复遴其宋元善本为世珍者,拔十之五,增置插架,由是恬裕藏书,遂甲吴中”。瞿绍基之子瞿镛则特别喜欢金石文字,曾得到铁琴、铜剑各一,藏书楼也因此命名为铁琴铜剑楼。第三代传人瞿秉渊兄第、第四代传人瞿良士为守护藏书历尽周折,甚至冒杀身之祸,藏书精善之本才得以保存。新中国成立后,瞿济苍、瞿旭初、瞿凤起将600种大约4000部藏书捐献给中央政府,现存国家图书馆。

《铁琴铜剑楼藏书题跋集录》----------------------

《铁琴铜剑楼藏书目录》------------------

海源阁

位于山东聊城西南隅万寿观杨氏宅院内,由杨以增创建于道光二十年(1840年)。杨以增(1787—1856),字益之,号至堂,晚号东樵,卒后谥端勤,山东聊城人。他一生嗜好藏书,于各地任职期间,广为收集。杨以增之子杨绍和又进一步充实了海源阁的藏书,杨绍和(1830—1875),字彦合,号勰卿,精于古籍鉴定,在京时专事图书收购,凡孤本珍籍、精校名钞,一经发现无不采购。杨绍和将所藏宋、元各珍本详记其行款、版式、前人跋识、藏印等写为题记,编成《楹书隅录》5卷、《续编》4卷传于世。后又经杨保彝、杨敬夫两代。至清末,海源阁藏书已达3236种,共计208300多卷。海源阁藏书历经战乱,迭遭破坏,所藏书大部分散失。至今,海源阁藏书只有小部分藏书辗转收入国家图书馆和山东图书馆。

《海源阁藏书目》-------------------

皕宋楼(音bì,意为:二百)

位于浙江吴兴。主人陆心源(1834—1894)字刚父,号存斋,晚号潜园老人。归安(今湖州)人。年轻时喜好读书,资质过人。为官期间,正值太平天国运动和第二次鸦片战争,社会极度动乱,江南许多私家藏书纷纷散出,陆心源既颇有资财,本人又博学嗜书,于是乘机大量购进秘籍善本。陆心源藏书的最大部分来源于上海郁楹年的宜稼堂,宜稼堂藏书之精,人称“全国精华集于沪渎,俨然乾嘉时之黄蕘圃也”。同治间宜稼堂书散出,陆心源约购得4800册。此外,陆氏前后又购得诸如同县严元照芳椒堂、福建陈徵芝带经堂等名家藏书,及至光绪八年(1882年),陆心源藏书已达到15万卷之多。其中有许多宋、元版珍籍,还有《四库全书》未收之书,为江南之望。陆心源搜购宋版书号称两百多部,因此取藏书楼名为“皕宋楼”,另外还有十万卷楼,专门藏明以后精本,守先阁贮一般书籍,三处藏书共达20万卷以上。可惜的是皕宋楼、十万卷楼、守先阁的藏书被陆心源之子陆树藩于清光绪三十三年(1907年)全部售与日本三菱静嘉堂文库。

陆心源潜园旧址,潜园现为莲花庄一部分

俞曲园题“皕宋楼藏书志”-------------------

皕宋楼大门

如今,藏于日本静嘉堂文库的原皕宋楼藏书《周礼》,此页上方为刻有陆心源头像的藏书印。

徐桢基提供的徐树藩《救济日记》

编者按:

晚清末期,皕宋楼是赫赫有名的人文地标。当时,中国有“四大藏书楼”,分别是浙江湖州的皕宋楼、江苏常熟的铁琴铜剑楼、山东聊城的海源阁、浙江杭州的八千卷楼。

那时,皕宋楼就好像今天人们所说的城市金名片,只要一提起皕宋楼,人们就马上会想到湖州城。但是,到了今天,不要说外地人,即使有些湖州人,对皕宋楼也有了陌生感。那是因为1907年皕宋楼内发生了一桩痛心的事,楼内几乎所有的珍贵藏书都被卖往日本。皕宋楼成了“伤心之楼”,后人也就不愿多揭伤疤。此楼的知名度也就日渐消散。

浙江省社科院研究员顾志兴毕生研究地方藏书史,掌握了皕宋楼事件的第一手资料。他认为:此楼不仅是“伤心之楼”,更是“警示之楼”,因为皕宋楼事件发生后,当时的人们对私人藏书馆的境况倍加关切,此后,再也没有发生过同样的事。

所以,我们后人不能遗忘这座“警示之楼”。

皕宋楼楼名的来历

湖州月河街8号就是皕宋楼旧址。当年,此处是砖木结构的一座中式建筑住宅,进入民国后,被改造成西洋风格。

皕宋楼的主人是陆心源(1834—1894),归安(今湖州)人。陆家本是富商,陆心源的父亲希望儿子继承经商家业,但陆心源志在读书,考中举人后,便去广东、福建等地做官,并开始其藏书生涯。

陆的朋友李宗莲为《皕宋楼藏书志》作序时曾说:陆心源“志欲尽读天下书,偶见异书,倾囊以购”。陆在外地做官多年,后因其父亲去世,辞官回家,满船装回的不是金银财宝,而全是书籍。成了其家乡的一大新闻。

陆心源的藏书总数约有十五万卷,书的来源主要购自江苏、浙江、上海的藏书旧家,在某种程度上可以说他的藏书代表了江南藏书的精华。陆心源后来将湖州月河街老宅一分为二,其一取名“皕宋楼”,专藏宋代、元代的旧版书;其二取名“十万卷楼”,专藏明代以后的秘刻及精抄本、精刻本。

当时,陆氏藏书楼虽有两个楼名,但以“皕宋楼”闻名天下。其中原因,就需要简单说一下那时的藏书风尚。我国雕版印刷始于唐代,但是,唐及五代刻本流传下来已属寥寥。宋代刻书事业相当发达,宋版书不仅刀法精细,字体遒劲,而且校订精审,学术价值颇高。因此,世称宋刻本最善,但到清代已不可多得。为此,清代藏书家往往炫耀自己所藏的宋版书籍。例如清朝乾隆年间,苏州著名藏书家黄丕烈曾藏有宋版书一百余部,遂将自己的藏书处取名为“百宋一廛”,向世人夸耀自己藏有百部宋版书。“百宋一廛”也就成了当时名扬天下的藏书楼。陆心源将自己的藏书处,取名“皕宋楼”,就是向世人宣告自己藏有两百部宋版书。

其实,陆心源的藏书,不仅“皕宋楼”内的宋版书极其珍贵,就是“十万卷楼”内的书籍也都是珍品。

皕宋楼成了伤心楼

1894年11月,陆心源逝世,留下了颇为丰富的遗产:上海有丝厂、钱庄,湖州有商店、当铺。此外,还有不少书画、古董。当然,陆心源生前最看重的就是他的藏书。临终前,他嘱咐子女,对这批藏书一定要完整保存,不要散失。陆心源有四子三女。陆心源死后,由长子陆树藩主持家政,子女没有分家,遗产中的藏书更是共同财产。

岁月流逝,到了1907年4月,一只小火轮拖着三只乌汕船,沿运河驶入湖州城骆驼桥附近、距皕宋楼最近的一个码头泊了岸。当时,城乡之间来往的客船、货船主要靠摇橹拉纤的木船,很少见到小火轮,故而引得许多当地人的聚观,纷纷猜测这只小火轮和拖轮究竟是来装载什么货物的?不久,更令人惊奇的事发生了,从月河街陆家老宅里搬出一捆捆的古书,由搬运工装入船中。待古书搬运完毕后,这只小火轮就直驶上海。

据笔者考证,这些古书到达上海后,并没有马上转驳到日本邮船上,而是全部搬运上岸,送往上海新马路梅福里。接着,由书籍主人的代表陆树声(陆心源的第三个儿子)和日本静嘉堂文库的工作人员小泽、寺田一起进行清点,为时20多天。然后,双方作了交割。这已是5月间的事。

到了6月,皕宋楼(包括十万卷楼)这批珍贵书籍由日本邮船公司的汽船运到日本,先是藏在东京岩崎氏的公馆内,后来集中藏于岩崎氏所创办的私 人图书馆——日本静嘉堂文库内(事后得知日本人是以12万银元的价码买下这批藏书,其中支付给陆氏后代11.8万元,支付给中介人岛田翰车马费0.2万元)。

由于陆家出售皕宋楼(包括十万卷楼)的藏书是在十分秘密的情况下进行的,开始社会各界并不知情。最先知道此事的应该是江苏武进人董康。董也是一位藏书家,并与日本静嘉堂文库的文库员岛田翰很熟,而岛田翰正是策划皕宋楼事件的重要中介人。在陆家后代与日本静嘉堂达成买卖藏书协议之初,岛田翰曾写信告诉董康。然而,董康并不相信有此事,因此也没有引起重视。当皕宋楼藏书全部运往日本后,岛田翰又给董康寄来《皕宋楼藏书源流》的长文,希望能刊印发表。至此,董康才相信皕宋楼藏书已经东去。

后来,董康以小册子的形式石印《皕宋楼藏书源流》一文,并加如下按语:

“嗟乎!往事已矣。目见日本书估之辇重金来都下者,未有穷也。海内藏书家与皕宋楼埒者,如铁琴铜剑楼,如海源阁,如八千卷楼,如长白某氏氏等,安知不为皕宋楼之续?前车可鉴,思之能勿惧与!。”

小册子一出,皕宋楼事件马上传遍海内,人们一面痛斥陆氏后代为“不肖子孙”。一面倍加关注其他藏书楼的境况。当时,杭州丁氏的八千卷楼也已陷入经济困境。而日本书商的觊觎目光也已盯上了此楼。

此时,正值端方担任两江总督,一听到这个消息,马上请江苏著名藏书家缪荃荪到杭州与丁氏后人洽谈,最后,以75000元的低价成交,丁氏全部藏书后来由南京江南图书馆收藏,至今依然保存完整。这也是皕宋楼事件为国人敲响了警钟,提升了全社会的保护意识。所以,皕宋楼不仅是“伤心之楼”,也是“警示之楼”。后人不应忽视其的警示作用。

皕宋楼事件的真相

从清末一直到1980年代,人们对陆心源后代的痛斥之声没有间断过。学者比较一致的看法是陆氏后代“内乏书籍鉴别知识,外无固守家业之力”、“子孙无能,坐吃山空,耗竭家产”导致先人珍贵藏书流向国外。

由于陆心源的子女对卖书之事的原因、过程,始终缄默不言,生前没有留下片言只语,所以,有关皕宋楼事件的真相,也就石沉大海。我在所著《浙江藏书家藏书楼》一书(1987年出版)中,对陆心源后代卖书原因也用了“当时陆树藩(陆心源长子)坐吃山空,对家藏图书价值又不甚了了,加以岛田翰的一再怂恿与鼓动”的评述。

我的这本书后来引起了陆心源玄外孙徐桢基的注意,他通过出版社给我来信。不久,我们相约在浙江图书馆古籍部会面。徐桢基向我提供了有关皕宋楼事件的详细资料,包括陆树藩的《救济日记》等,终于使这一历史事件的真相浮出了水面。

决定将皕宋楼(包括十万卷楼)藏书卖给日本人的正是陆心源的长子陆树藩(1868—1926)。其实,陆树藩曾师从其父学过版本目录之学,也是举人出身,对于父亲所藏之书的价值完全知情。那么,究竟出于何种原因,导致其卖光父亲的藏书呢?主要原因如下:

第一,陆树藩在救援“庚子之役”蒙难难民,欠下了10余万两白银。1900年,八国联军进攻北京、天津。两地数十万人(包括南方在京津的官员、商人等)蒙受大难。当时,居住在上海的陆树藩,倡议成立救济善会,并担任该会董事长。该会成立后,陆树藩等人曾包下两艘大轮船,先后两次赶赴北京、天津,营救南归人员6000余人,运回棺木200余具。战死疆场的聂士成遗体棺木就是陆树藩为首的救济善会拉回其家乡安葬的。同时,救济善会还在京津地区对难民发放救济粮,开办医疗局,费用开支巨大。当时,救济善会从民间募得的资金为七万余两白银,而官方所拨的资金仅为两千两白银。1902年,救济善会结束,资金缺口高达10余万两白银,做为董事长的陆树藩,由陆氏善人变为陆氏债人,不得不出卖家中的祖产。

第二,陆树藩在办理1901年的顺直救灾中,亏空五万两白银。当时的顺直救灾,是李鸿章叫陆树藩承办的,但是,陆树藩却无原则地借款于他认为将来肯定会有出息的人,结果这些借款都无法收回。

第三,陆树藩在身负巨债的情况下,陆家在上海的丝厂、钱庄又先后陷入困境,随后倒闭。

显然,陆树藩卖掉了父亲的珍贵藏书,显然不是因为“子孙无能,坐吃山空,耗竭家产”。但是,对于先人将珍贵藏书卖往国外,陆心源的玄外孙徐桢基也认为是一个严重的错误。

当然,当年,陆树藩卖掉了父亲的珍贵藏书,虽然没有留下片言只语,但心情一定异常难受。所以,他后来在家剃度,做了一个虔诚的佛教徒,并写下“世态本炎凉,人情尤险恶。穰(攘)富以济贫,此心无愧怍”的诗句。

湖州皕宋楼留给后人的是:无尽的感叹和深刻的警示。

皕宋楼曾经面临拆除风险

顾志兴/口述张学勤/整理

地方藏书(历史),是我毕生研究的课题。所以,湖州皕宋楼(我)早就关注,在上世纪80年代,我写的书中就提到了皕宋楼,提到了皕宋楼事件。

皕宋楼在晚清的地位,那就是名闻天下的全国四大藏书楼之一。那时,(皕宋楼主人)陆心源有一个朋友,叫李宗莲。他曾将皕宋楼与天一阁作过比较,认为天一阁有五个方面不及皕宋楼,其中之一是:天一阁书目,只有五万卷,皕宋楼则两倍之;其中之二是:天一阁宋版书不过10多种,元版书仅100多种,皕宋楼宋版书200多种,元版书400多种。尽管(李宗莲的)这些对比有值得商榷之处,但也说明了皕宋楼之所以能列入全国四大藏书楼之一的重要原因。

皕宋楼书去楼空之后,名声消散。大约在1995年,湖州有一位姓张的熟人给我打电话,说:“我们湖州,钱壮飞的故居已经被拆除,现在皕宋楼也可能要拆除,你有没有办法啊?”我回答说:“我有什么办法!只能嘴巴上呼吁呼吁吧!”

那时,我任省地方志办公室副主任,便向省社科院副院长程炳卿同志说了此事,引起程的高度重视。他马上与湖州市委的主要领导联系。市委书记便请我们去湖州实地调研。我与程炳卿同志利用周六休息的时间赶往湖州,当地多位领导陪同我们走访了皕宋楼内的住户,又听取了(我们)有关皕宋楼历史的介绍。这一趟行程之后,不再有“拆除”的声音,而是听到了“保护”的声音。

1997年,湖州新任的市委书记来到杭州,约我见面。原来他刚从日本访问回来,曾专程去了日本静嘉堂文库参观,带回来一些(静嘉堂)书影照片送给我。此后,我写的书中,所采用的(皕宋楼藏书)照片,都是这位书记提供的。

可见,保护人文地标,保护历史建筑,很重要的一项工作就是:解读这些人文地标的历史,宣传这些历史建筑的文化。当全社会都知道这些老建筑所蕴涵的历史文化,就会引起重视,就会积极保护。

皕宋楼现在已是文物保护单位,受到了法律的保护。但是,还应该好好地利用这座历史建筑,比如可以将日本静嘉堂中的皕宋楼藏书全部翻拍回来,印刷出版,藏入皕宋楼内,让这座老楼担负起展示历史、传承历史的重任。

八千卷楼

地处浙江杭州。丁氏藏书开始于丁国典,后又经过丁申、丁丙兄弟的经营,藏书逐渐丰富。丁申(1824-1887),字竹舟。丁丙(1832-1899),字嘉鱼,一生致力于藏书。太平天国运动期间,杭州文澜阁藏书受战乱影响而散出,兄弟二人不畏艰险,对文澜阁散出之书进行保存、补抄,终于使文澜阁《四库全书》基本恢复原貌。另一方面,丁氏兄弟又广为收购图书,“节衣缩食、朝蓄夕求,远自京师,近逾吴越,外及海国,或购或抄,随得随校,积二十年,聚八万卷”。其特点是收入明代人著作甚多,现仍完好保存于南京图书馆。

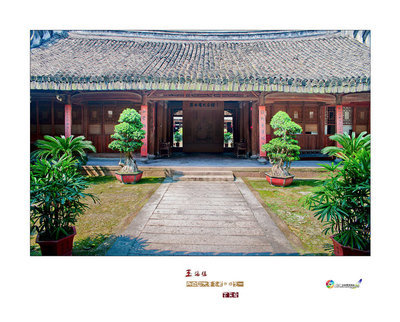

修缮后的小八千卷楼---------------

《八千卷楼书目》-------------------

八千卷楼的故事----------------------

丁丙(1832—1899),商人,或者说,杭州城里的一个乡绅,但他更是一个与书有关的人,一个读书人,藏书人,救书人。

一座藏书楼,藏书20万卷,曾经是全国四大私人藏书楼之一,只存在了几十年,便如尘烟一样消失在时间长河里。

在这个喧嚣的年代,在这个不读书的年代,我们来说一说,这座藏书楼的故事。

1888年,丁氏修楼,

成就了清末四大藏书楼之一

在八千卷楼里完成的伟业

丁申、丁丙今天被杭州人津津乐道,是因为兄弟俩在1862年干的那件大事——在太平军攻打杭州的战火中,冒死抢救出文澜阁的《四库全书》。这事已为杭州人熟知,这里放下不表。

且说丁氏家族在杭州繁衍几代,到丁申、丁丙这一代,已是城里的名流,倒不是他们热心的文化事业,而是以办企业著名。1896年,丁丙与人合资的“通益公纱厂”(即后来的杭州第一棉纺厂)在拱宸桥正式开张,这是杭州第一家具有现代意义的工厂,是浙江省规模最大、设备最先进的近代棉纺织工厂,在此之前,杭州的纺织工业基本是家庭式的手工作坊,还不能叫做工厂。丁家兄弟还热心公益事业,城里有什么公益活动,比如修桥铺路,常常有丁家二位兄弟的身影。

话说太平军退去后,丁氏兄弟开始了整理《四库全书》的浩大工程,除了出钱收购散失的残书,还到宁波天一阁等其他藏书楼借来古籍文献,雇了一百多名秀才,按《四库全书》的目录抄录校对,用长达七年的时间,将全书补抄完成。摘录一段叶全新描写这一事件的文字:

“补缺工程浩繁巨大而又细致入微,一年三百六十多天从不间断。春夏暖阳,秀才们坐满了庭院楼台,一人一桌一凳,精墨细毫,一字不苟。用的是细腻的朱丝直格纸,从日出抄写到日落;秋凉冬寒,便移进书楼中夜以继日,年复一年,不知写秃了多少枝笔头。八千卷楼内外,飞花入字,润墨无声。有谁知春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干?”

这一切,都是在丁家的私人藏书楼“八千卷楼”里完成的。

丁丙一气修了三座书楼

这时,丁家早已从梅东高桥的梅东里搬到了田家园。丁氏兄弟的祖父丁国典是个做生意的,却喜好读书买书,书买得多了,就在自家院子里盖了一个藏书楼,名“八千卷”,他的愿望是,“从我开始聚书,书聚多了,一定有读书人做我的子孙。”丁家迁到田家园时已是家大业大,在近百亩的土地上铺排开一个大家族,大园子里依然有个藏书楼,名字依然叫“八千卷”。爱书,藏书,可以使一个人的生活,使一座城市的面貌增添些许优雅。可惜,丁国典的“八千卷”书全部毁于太平军的战火中,这才有了他的孙子丁申、丁丙的重新开始。

到了丁丙兄弟这一代,藏书何止八千卷,待《四库全书》补抄完时,八千卷楼里的藏书已多达20万卷,成为清末四大私人藏书楼之一,而丁丙也成了著名的藏书家。丁家的藏书有很多古本,有宋本40种左右、元本约百种,有明刻精本、《四库全书》底本、名人稿本和校本,其中有很多日本和朝鲜所刻的汉文古籍,曾为明清藏书家所递藏,这是八千卷楼藏书的特色。

中国古人是很敬惜字纸的,即便目不识丁的乡下老妇,即便腰缠万贯如丁家祖孙。1887年丁申去世,为继承祖父、父亲及兄长的遗愿,丁丙在丁家园子的东面重修八千卷楼。想想看,20万卷书,要多大的一个地方啊。丁丙一口气修了三座书楼,前面一楼五间称“八千卷楼”,后面一楼五间称“后八千卷楼”,又在旧屋西边新盖一楼三间,称“小八千卷楼”。书楼建成,图书入藏,一切安妥后,丁丙写下《八千卷楼自记》一文告诫后辈:“吾祖吾父之志,吾兄未竟之事,吾勉成之,小子识之。”

这座“小八千卷楼”,将在一百多年后,重新走进人们的视线。

日本人烤火取暖,田家园火烧连营

1932年,丁裕年出生在田家园,这一年,他的高曾祖父丁申已经过世45年,高曾叔祖丁丙也已去世33年。由于经营不善,通益公纱厂早已在1902年停办,丁家逐渐衰落,因生意上亏空巨大,丁家人只得一点点地将家产抵押出去,其中就包括了八千卷楼的藏书。1908年,经当时的两江总督端方斡旋,我国最早的公共图书馆江南图书馆(后为南京图书馆),用75000两银子将八千卷楼藏书全部收购,并辟专库贮藏。

而丁裕年的童年依然是快乐的,在田家园生活的6年给他留下了深刻印象。那时的田家园丁宅依然是大户人家的样子,东临直大方伯,南至银洞巷,西到大王庙巷,北贴马所巷,占地有近百亩。丁氏后代这时已有七房七十多口人,都住在这个大宅院里。据今年78岁的丁裕年老人回忆,那时田家园里大概有100多间房子,分隔成不同的小院落,七房人家每一房都有一个独立的居住区域,各自的格局都差不多,一个五开间的阁楼式(一层加半层阁楼)房子,两边有厢房,房前有宽敞的天井。小院落之间虽有围墙隔断,但都有过道和走廊相连,幼年的丁裕年经常沿着这些走廊,在各个院里跑来跑去地玩耍。今天,田家园已经面目全非,这条小巷已经不存在了,大概不久,连这个地名也将消失,而丁裕年依然记得那一条条印着他的童年脚印的走廊。

在田家园里,除了八千卷楼外,还有几个公共场所。一个是丁家的祖宗堂,朝南的五开间,里面摆放着历代祖宗的牌位,每年清明、中元、冬至或过年时,各房老小鱼贯而入,到此祭拜祖先。祖宗堂南面还有一个五开间的房子,叫桂花厅,因为房前的天井里有两株高大的桂花树,需两个小孩合抱,每到秋天,桂花开得那个香啊,会有很多客人来这里赏桂。说到这里,丁裕年眯起双眼,似乎又闻到了童年的桂香。

在田家园的西北角上还有一个丁裕年不能忘记的地方,那是一口很大的井,听大人说,这是一口古井。整个夏天,那是丁裕年最爱去的地方,因为各家大人都喜欢将瓜果用竹篮吊着浸在井水里,一个天然冰箱。大井是这个大园子住户的主要水源,淘米洗菜汏衣裳,每天井边都是络绎不绝,近百口人的吃用都在这里。

这口古井,后面将作为主角登场。

1937年12月,日寇占领杭州,丁家人和许多杭州人一样仓促逃难,6岁的丁裕年也跟着大人逃离杭州。当时丁家人以为只是暂避几个月,不久就会回到田家园的。谁知这一走,丁裕年就再也没有回到田家园。

田家园的丁家宅院被日本军队占用了。这年冬天,天异常得冷,住在这里的日军烤火取暖,那火烧得大了,竟然连房子都烧着了,园子里大多是木结构房子,一时间火烧连营。可是驻扎在这里的日本军队把周围小营巷、马市街、直大方伯一带全部封锁了,不让救火,结果院子里的大部分房子都被烧毁。

幸运的是,“小八千卷楼”躲过了这场劫难。

2003年:医院盖楼,让今天的人看到一些久远的影像

留下这座清代小楼

2003年,浙医一院院长郑树森院士的面前摊着一份规划图,医院将要盖一幢23层的新大楼,郑院长的目光盯着图纸上的一点——大楼的东北角上有一座破旧的小楼。

此刻,郑院长并不知道,它可能就是著名的藏书楼“小八千卷楼”,但他知道,这是一幢清代建筑,杭州城里这样完整的清代建筑已经不多,而郑院长一向对文物非常重视。1973年,大学毕业的郑树森分配到浙医一院,那时他就住在田家园,在这里工作生活了几十年的郑院长对这里非常熟悉,这幢小楼曾经是解放后浙医一院第一任院长王季午的办公室,是医院历史的一个符号,而更重要的是,它承载着一段杭州的历史。

如今它被画在新大楼的规划图上。在这寸土寸金的宝地上,在周围挤挤挨挨的高楼之间,这座小楼将迎来怎样的命运?它在默默等待。

我们不知道过程,但是可以看到结果——这座小楼被保留下来了。浙医一院新大楼的东北角被硬生生地挖去了一大角,在这幢现代化的23层大楼脚下,那座清代小楼被整修一新,现在做了院史陈列室。

丁丙当年修楼时,曾在藏书楼周围遍植林木花卉,气象不凡。2004年,丁申的玄孙女丁如霞从日本回来,旧地重访,见到了这座丁家宅院仅存的建筑,还有楼前那棵丁丙当年亲手种下的玉兰树,不仅感慨万千。为了这棵老树,医院花了5万元对它进行保护,如今枝繁叶茂。

现在依然安坐在浙医一院院内的这座小楼,二层,歇山顶,雕花木窗棂,但二楼栏杆却是西式的,纤秀的玉兰花形铁栏杆。这已经不是当年丁丙建楼时的模样,据丁裕年回忆,抗战前,丁申的孙子丁仁对小八千卷楼进行了改造。这个丁仁(1879--1949),也不是一般人物,是西泠印社的创办人之一。丁仁将楼上原来的半层阁楼加高成二楼,并修建了西式栏杆,将其改成一座中西结合的小楼。根据丁家人的回忆,丁家老宅的房屋都是中式的,只有一座小八千卷楼是中西式结合的风格,据此推断,现在仅存的这座小楼应该就是当年的小八千卷楼。到上个世纪五十年代,八千卷楼和后八千卷楼早已不复存在,只有小八千卷楼一副破败的样子,淹没在田家园那一大片杂乱的民居之中。

八千卷楼的兴衰也就是一百来年,可是这是怎样的百年啊,战争运动,天灾人祸,接二连三,人们早已忘却了或者说刻意抹去了那些本不应该被遗忘的先人。关于那座藏书楼,关于先辈曾倾心倾力的文化伟业,连丁家的后代都知之甚少。以至几十年前,丁丙的后人在扫墓时,只知其高曾祖名丁松生(丁丙字松生),却不知道,这丁松生就是对杭州有极大贡献的丁丙。丁家的故事,已经在时间长河里淡去。

历史沉默着,可是有时候会露一小脸,给你一个意外,让今天的人看到一些久远的、依稀的影像。

爱华网

爱华网