上月去重庆,特地去了北碚。那是抗战时期好多西迁到陪都的文化人的居住地。这次看了老舍故居和梁实秋故居雅舍。梁的雅舍就在西南大学也就是原来的西南师大的旁边。一座小山坡上。梁当年主编《中央日报》副刊,就住在这里,写了他著名的散文集《雅舍小品》。

先前曾读过《雅舍小品》,实地到过那个小平屋后,便有了另一种感觉。就像先看过某人的照片,然后再看见真人,再回看照片就会更真切更亲切一样。回来后再翻阅梁的散文,就添了一分亲切感。九十年代曾购进一部梁散文集,四卷本的,没全看完,这会想争取读完它。九十年代我也曾有一本梁实秋韩菁清情书集,很厚的。梁晚年在台湾和小他三十岁的歌星韩菁清恋爱。情书写得你死我活的。我看过几篇。后来不知被谁借去了,就没有了。

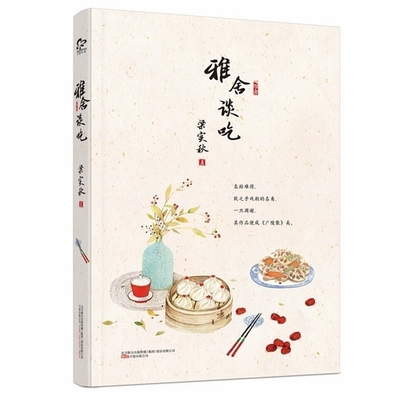

梁实秋最早以诗和翻译而名。后来《雅舍小品》出版,受到文坛好评。朱光潜说《雅舍》在文学上的地位超过梁实秋翻译的《莎士比亚全集》。意思是,莎翁全集别人都能翻译,《雅舍》别人却很难写出来。从这个角度说也不无道理。但在抗战时期,梁这种闲适散文,也遭到当时进步文学界的批评。和那些反映抗战现实的文学相比,它是不合时宜的。但到了和平时期,它又受到人们的喜欢。其实这也正常。沈从文的《边城》的命运也如此。文学本身有各种功能,教育、知识、审美等,在民族危亡的抗战时期,自然是教育功能占了主要地位,而到了和平时,人们更需要的是文学中的人性,情感和艺术的审美了。这一点,梁实秋自己有一句话似乎也算是很好的形容:人在情急时固然也会操起菜刀杀人,但杀人毕竟不是菜刀的使命。

梁氏这一比喻是有道理的。文学这把菜刀,主要还是切菜的。最重要的是审美。这种审美的文学需要多样化,更需要丰富性。这种多样性和丰富性有时也和作者个性爱好的多样有关。比如说,梁被鲁迅痛骂为“丧家资本家的乏走狗”,除了意识形态不同外,我想也和他们的性格不无关系。作为读者,我喜欢鲁迅,喜欢他的深刻,我也喜欢梁实秋的散文。鱼和熊掌,我都喜欢。在文学上,没有鱼和熊掌“不可兼得”的问题,作为读者,那是伪命题——何必只能喜欢一种呢?读书,不但可以既喜欢熊掌,又喜欢鱼,也可以喜欢青菜萝卜的。天天吃熊掌或鱼,或熊掌加鱼,没有青菜萝卜豆腐,营养再好,也是要失调的。

梁实秋的散文在艺术上真是讲究。不说别的方面,如平淡中的隽永,文字的简炼,质朴,单是那语感和文调,就费了心思,如他自己所说:“仄音字容易表示悲苦的情绪,响亮的声音容易显出欢乐的神情,长的句子表示温和驰缓,短的句子代表强硬急迫的态度。”——可知他对语言的运用已经到了诗的境界了。

梁氏散文也大多是从人的普通的情感上表现独特。悲欢离合,甚至普通的友情,经他笔下,便很是别致,但让人有同感。如《雅舍小品》中的《送行》,写到友人间的别离。文中结尾一段这么说:

“我不愿送人,亦不愿人送我。对于自己真正舍不得离开的人,离别的那一刹那像是开刀,凡是开刀的场合照例是应该先用麻醉剂,使病人在迷蒙中度过那场痛苦,所以别离的苦痛最好避免。一个朋友说:‘你走,我不送你;你来,无论多大风多大雨,我要去接你。’我最欣赏那种心情。”

“不送”,看似冷漠,却是一种热切,渴望再见;接,是欣喜于再见。这一“送”一“接”,尽显出体温,真朋友间的无限情感,让我们体味不尽。

2012年5月14日中午

爱华网

爱华网