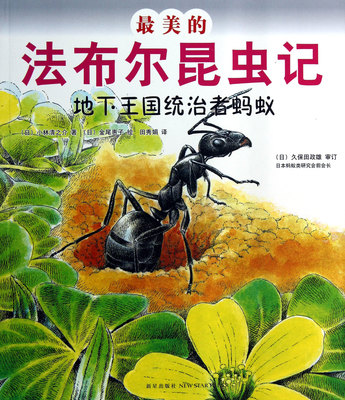

童年时代的法布尔,与同龄人相比,对大自然中的动物显得格外入迷。他常常在小溪里抓蝌蚪、逮青蛙、捕小鱼,在草丛中追蜻蜓、捉甲虫、扑蝴蝶。他的两个口袋常常装着小甲虫之类的动物。由于这一爱好,他没有少挨父母的责骂。随着时间的推移,法布尔的“玩心”并没有因为年龄的改变而失去;相反,对昆虫更为着迷,而且也“玩”得更科学了。正如一位伟人所说,他像饥饿的人扑在面包上一样,贪婪地阅读各种昆虫学方面的书籍。

一次,他在阅读著名昆虫学家迪富尔的著作时,觉得砂蜂与吉丁虫的现象很有趣。原来,边富尔在书中描述到:砂蜂的幼虫以甲虫——吉丁虫为食。色彩鲜艳的吉丁虫在砂蜂巢里经久不腐烂,也不干瘪或发臭。迪富尔认为这是因为砂蜂给吉丁虫注射了一种毒汁。这种毒汁不但杀死了吉丁虫,而且有防腐作用,使它得以“保鲜”。这一生动的描写,引起了法布尔极大的兴趣,他决定要亲眼看看这种现象。

于是,他跑到山坡上寻找砂蜂的巢穴。在一棵树木旁,他找到了巢穴。他一动不动地蹲在草丛里,观察砂蜂的一举一动。他看到吉丁虫在蜂巢中并没有死去,而是活的!它只是被麻痹了,脚和翅膀都还会抖动呢!这是怎么回事?难道只是这只吉丁虫侥幸没有被杀死?还是迪富尔的结论有错误?

在当时,迪富尔是昆虫学界最有名望的权威。不过,这不影响法布尔怀疑迪富尔的结论有错误。为慎重起见,法布尔又对砂蜂进行了许多次长时间的观察。其结果都说明,吉丁虫并没有被毒死。

为此,法布尔发表了题为《砂蜂的习性及吉丁虫不腐败的原因》的论文,引起了昆虫学界的关注。

从这件事,法布尔更进一步认识到:从事科学研究,必须实事求是,不可盲目地崇拜权威,更不可轻信民间的猜测和传说。

在当时,有人将蜣螂(俗称“屎壳郎”)叫做“神圣甲虫”。这种叫法源于古埃及人的传说。据说,古埃及人在田间劳动时,看到一种昆虫虫(即蜣螂)推滚着一个圆球。富有天文知识的古埃及人联想到圆球是地球的象征,那么蜣螂的行为一定是受到天空星球运转的启迪,昆虫能够具有这么多的天文知识,一定很神圣,于是就把蜣螂叫做“神圣甲虫”。这种说法沿袭了几千年,谁也没有去深入研究蜣螂的这种习性。

法布尔并不相信这种传说,他要揭开蜣螂习性的奥秘。为了观察蜣螂的行为,法布尔整天整天地趴在地上。他那专注的神情,经常引起别人的嘲笑。有人说他是“白痴”,也有人说他是“神经有毛病”,但他从不予以理会。

经过观察和研究,法布尔揭开了“蜣螂推圆球”的奥秘。原来,蜣螂喜欢吃粪球。它的一项重要的日常工作就是把粪便卷成一个圆球,然后推回家。

法布尔对蜣螂的观察和研究前后持续了40年。因此,他对蜣螂的生活习性等方面非常了解。他那坚韧不拔的意志,执著追求的精神,被广为赞颂。达尔文称他是“无与伦比的观察家”。

法布尔不仅具有持之以恒的工作作风,而且不为名不为利,不在贫困面前低头。一次,拿破仑三世接见法布尔,准备聘请法布尔担任宫廷教师。

“你想在宫廷里生活吗?在这里吃得好,穿得好,玩得好。”皇帝微笑着问。

“不,陛下,”法布尔不卑不亢地回答,“虽然这里生活优裕,但我家乡的空气要比这儿新鲜得多。”

“我想请你来当宫廷教师,”皇帝直截了当地说,“这样,你就可以和高贵的皇族孩子们朝夕相处了。”

“谢谢陛下的一片好意,可我宁愿终身与昆虫做伴。”

正是凭着这种“宁愿终身与昆虫做伴”的信念,法布尔在昆虫研究方面有了许多前所未有的发现,成为著名的科学家。

爱华网

爱华网