[人物]棱角先生张奚若

02月19日 11:11他一辈子是个硬人,有着陕西人的秉直性格:说话向来不知忌讳,做事更是直来直去。

他这一生——给辛亥革命买过军火;当面顶撞过蒋介石,批评国民党独裁;也给解放军带过路,保护京城古建筑,还给中华人民共和国起了国号;后来,向共产党提意见也直言不讳。

他被友人形容为“四方的”,有棱角,“角很尖,谁被尖角碰一下,肯定不好受。”

棱角先生张奚若

记者 孙强

“这位先生是个硬人。他是个老陕,他的身体是硬的,虽则他会跳舞;他的品性是硬的,有一种天然不可侵不可染的威严;他的意志,不用说,更是硬的。他说要做什么就做什么,他说不做什么就不做什么。他的说话也是硬的,直挺挺的几段,直挺挺的几句。

“而有时候这直挺挺中也有一种异样的妩媚,像张飞与牛皋那味道,既可亲可爱,又可敬可畏。”

——发出这番感慨的,是大名鼎鼎的风流诗人徐志摩。诗人所说的这位硬人,是他的好友、陕西人张奚若。

人常说陕西人的性格是生冷蹭倔。看上去,张奚若先生的确如此,就像他的另一个绰号,叫做“棱角先生”。

他的“棱角”,历经三朝,不曾磨去。

张奚若先生像(图张文朴提供)

当众骂蒋:“说得不客气点,便是请你滚蛋!”

说起张奚若先生的“硬”,流传甚广的故事是他在大庭广众之下,毫无畏惧地斥骂蒋介石。

那是1946年1月,国民党召集共产党和其他各党派的代表在重庆召开政治协商会议。共产党提名张奚若为代表,国民党说,他是本党党员,不能由你们提。

此话传到张奚若的耳朵,这位57岁的西南联大教授躁了,他没给留面子,在大公报上赫然登了个声明:“近有人在外造谣,误称本人为国民党员,实为对本人一大侮辱,兹特郑重声明,本人不属于任何党派。”

会议最终以知名贤达的身份邀请了张奚若,他却料定协商不出什么结果,压根就没去。

不去开会,话还是要说的。像往常那样,张奚若又到昆明联大图书馆前的大草坪上,做了一次公众演讲。

一开口,张奚若就放了一炮:“我要劝蒋先生下野,这一切坏事都是你做的!你有责任,你要受处分!最轻的处分就是请你赶紧退让贤路。这是客气话。说得不客气点,便是请你滚蛋!”

蒋介石是国防最高委员会委员长,凌驾于国民党中央、国民政府、五院和军事委员会之上,集党政军大权于一身。

当时的昆明,特务遍地。半年后,李公朴、闻一多两位先生因言获罪,接连被杀。敢骂蒋委员长,胆量非同一般。

2012年12月下旬,北京东三环的一栋高层住宅。85岁的中国驻加拿大原大使张文朴先生向华商报记者回忆其父这段往事,说,他就是这么个性格,言辞一贯尖锐。

很多人都记得张奚若骂国民党时的慷慨激昂。2001年6月,时任总理朱镕基在辞去清华大学经济管理研究院院长的告别会上,回忆当年在清华求学,“我们也很喜欢去张奚若先生家里,坐在地上,听张先生纵论天下,大骂国民党。”

不只是骂——张文朴记得父亲给他讲过另一个故事,是跟蒋介石面对面的直接冲突。

1941年11月,张奚若作为参政员到重庆参加国民参政会,财政部一个官员做报告,不承认已出现通货膨胀。张奚若当场用嘲讽的语气奚落说,要是在阴沟里都能找到钞票了,那才是通货膨胀呢。接着,又逐条质询财政报告的疑点。

这种咄咄逼人的犀利气势让在座的蒋介石大为恼火,可又不好发作,就按了按电铃,想制止住张奚若的发言,还说,欢迎提意见,但别太刻薄。

张文朴回忆,父亲说他当即回应,你不要按铃了,不必着急,我的话不多。张奚若坚持质询完,拂袖而去,以示抗议。

回到昆明,张奚若见到朱自清教授,说他开会时有意蔑视老蒋的声望。朱自清全集第10卷中记载了这件事,评价张奚若确实勇敢,只是“对最高上峰来说,他的抨击似乎有些过分了。”

又一年度国民参政会要开,给他寄来通知和路费,张奚若原封不动,复信写了八个字:无政可参,路费退回。

20世纪40年代末,张奚若在清华园新林院62号书房(张文朴提供)

公开议政:“良心要求我们在重要关头,要大胆说话”

张奚若不为所动。他曾在国民党举行的宪政座谈会上诘问,明明是搞一党专政,搞独裁,偏要说那么多漂亮话,骗人骗了这么多年,还想骗多久?如果有诚意实行宪政,那就首先结束一党专政。

在“请蒋介石滚蛋”的那次演讲中,张奚若更是痛斥国民党作为一个曾经的革命党的变质:现在中国害的政治病是——政权为一些毫无知识、非常愚蠢、极端贪污、极端反动、非常专制的政治集团所垄断。这个集团为他自身的利益而存在,所谓“为国为民”等好听的标语口号,不过说说而已,都是骗人的玩意儿,是保护色,障眼法。说是“福国利民”,实际却是祸国殃民。这样一个政治集团,虽然他们还常常说自己是革命的政党,事实上却早已成了革命的对象,要让大家来革他的命了。国民党“好话说完,坏事做尽”,能维持下来,完全是靠暴力。

西南联大《学生报》创刊号,以《废止一党专政,取消个人独裁!》为题,刊发了这次演说全文,广为传播,轰动一时。

国民党教育部部长朱家骅就张奚若的言论,向西南联大校长梅贻琦提出警告。向来宽和的梅贻琦先生对这位火爆的教授无可奈何,在日记中写道,“其肝火近来似更盛矣”。

张奚若继续频繁而公开地议论时政,言辞愈发激烈,饱含士子情怀:“我的知识让我反对这种一党专政的统治,假如让我服从,那是对我的侮辱!”

1946年7月,张奚若在《悲痛的话语》中悼念被国民党特务枪杀的李公朴、闻一多,说,最下等的暴力绝对不能解决政治纠纷,反而使政治斗争益加恶化,而绝对达不到他的目的。

他也感受到了威胁,给美国驻昆明领事馆打电话要求政治庇护,住了一段时间。

尽管如此,张奚若不改直言。他说,如果中国要组织纽伦堡法庭,审判凶手的话,我要出庭作证,凶手就在牯岭——当时蒋介石住在牯岭。

张奚若对国民党失望至极,公开响应共产党提出的联合政府主张,是国统区知识分子中的第一人。

他用这样的话表明心迹——“我们爱国家爱真理的人,不愿做奴才的人,向来说话不知忌讳。反之,我们的良心,我们的教育,我们的圣贤所教诲我们的,国家所要求于我们的,就是要我们在重要关头,危急时候,要大胆说话。至于人家给你戴什么帽子,那就只有随他的便了。”

给共产党提意见:“好大喜功,什么事都喜欢大”

在张文朴的记忆中,父亲个头不高,总是衣着整洁。张文朴向华商报记者提供的多张照片中,张奚若先生西装革履,握着手杖,温文尔雅。《战争与革命中的西南联大》一书则描述说,“他的嘴就像紫禁城的城门,似乎永远是紧闭着的”,一旦开口,方显“硬汉”本色。

1953年,在政务院的一次会议上,对北京历史建筑存废有一场尖锐的争论。多个知名学者、教授大谈“该拆、要拆”,北京市副市长吴晗也说,有的牌坊柱子都朽了,不拆,大风一刮倒下来就要伤人命。

当着周恩来的面,张奚若却为那些牌楼呐喊开了,还批评说“拆风甚盛”。他仍是一贯的尖锐语调:“说是‘三座门’等地方出了车祸,死过人,有民愤,所以要拆除,我很怀疑,北京市的车祸是不是都出在有牌楼的地方?出了车祸,应由死的牌楼负责,还是应由活的人负责?”

张奚若自嘲着,我是爱说闲话,多少带点牢骚,今天说话就“放肆”了,虽然可能要犯严重错误,但也在所不惜。周恩来笑哈哈地插话说,你不宣传,牌楼的命运就更不长了。

张奚若说,谢谢总理允许我这样说话。他依旧言辞直率,锋芒毕露,把大胆说话的风格保持到了1957年。

这一年5月16日的《光明日报》,刊登了教育部长张奚若在中央统战部举行的一次会上“严正批评共产党和政府工作的‘四大偏差’”,就是流传甚远的十六个字:好大喜功、急功近利、鄙视既往、迷信将来。

68岁的张奚若说得很尖锐:“八年来的成绩是基本的,但缺点也是严重的。某些人在工作中好大喜功,什么事都喜欢大,大则大矣,适用与否,却是不管的”;“好大喜功的原因,客气一点说是由于幼稚,比如小孩子要苹果总是要大的,不管好吃不好吃”;“一切都要速成,要快,说什么向科学进军,做学问的事情,没有那么简单”;“现在好像是什么东西都是解放以后算起,以前什么都是封建,在打倒之列,好像马克思出生之前,人类就没有文化似的。”

当时,民革中央的陈铭枢先生也提了类似的二十个字:好大喜功、急功近利、偏听偏信、喜怒无常、轻视古典。

张奚若、陈铭枢的“好大喜功”言论随后遭到毛泽东多次“引用”批评,他说,好大喜功有什么不好呢?再过10年到15年赶上英国,那时陈铭枢、张奚若这些人就没有话讲了。

陈铭枢因“公然诬蔑毛主席”,多次受到批判,后来被打成右派,张奚若却相安无事。

时任中央统战部部长李维汉在其回忆录《回忆与研究》中,认为张奚若的批评“可谓切中时弊”。

他曾回忆,在一次会议上,毛泽东又不点名地批评了张奚若:“有一个朋友说我们好大喜功,讲得也对,中华民国成立三十几年,蒋委员长搞了二十几年,只给我们留下四万吨钢,我们不轻视过去,迷信将来,还有什么希望!”

与会的张奚若从座位上站起来,拄着手杖说,主席,说这话的是我,我向您自首。

毛泽东轻轻招手,示意他坐下,说,我知道,你是好人说了错话,我不划你右派。

为新中国起国号,建议国歌不改原词

多年来致力于张奚若生平研究的学者、渭南职业技术学院副教授张学义向华商报记者表示,这说明张奚若是特殊人物,不仅在国民党当政时仗义执言,对新中国建立也有功。

清华大学校史研究室金富军在《学者志士——纪念张奚若先生》一文中披露了一段往事:北平解放前夕,两名解放军干部被人带着找到梁思成先生,请教一旦攻城哪些文物必须设法保护。梁思成将重要古建筑一一标注在地图上,划出了禁止炮击的地区。

带解放军去找梁思成的,正是张奚若。

其后,在新政协会议讨论新中国国号时,“中华人民民主共和国”和“中华人民民主国”两种名称争论激烈。

张奚若提出,我看就叫“中华人民共和国”好。“有‘人民’就可以不要‘民主’两字了,岂有‘人民’而不‘民主’的呢?人民这个概念已经把民主的意思表达出来了,不必再重复写上‘民主’二字。”张奚若说服了与会者,国名因此确定。

在讨论国歌为《义勇军进行曲》时,有人提议歌词“中华民族到了最危险的时候”已不合时宜,建议另拟新词。

张奚若主张仍用原词,举例说法国国歌《马赛曲》的歌词就是“向暴政做斗争”,应居安思危。

这几件与共和国诞生紧密相关的事情,张文朴后来都听父亲说起过。

1949年10月1日,60岁的张奚若被选为中央人民政府委员会委员,登上天安门城楼,参加了开国大典。

张奚若先生笑着把沈钧儒先生换了上来(图片来自网络视频截屏)

在那段中国人都很熟悉的黑白视频中,当毛泽东宣告“中央人民政府今天成立了”的时候,有个戴着眼镜、留着短胡须、穿着西装的老先生,在镜头前晃了一下,从原来站着的台阶上让出位置,把沈钧儒先生换了上去。

这个老先生,就是张奚若。

他是辛亥革命元老,坐过清廷的监狱,差点被杀

1889年10月,张奚若出生在陕西朝邑县南乡仓西村。朝邑于1958年修建三门峡水库时撤县,并入大荔县,改为朝邑镇。

据张学义考证,仓西村的位置大约在今天的大荔县韦林镇。张奚若也就成了大荔名人。如今,大荔县城新建的东府广场上,立起了一尊张奚若雕像。

张家当年在朝邑县城开了间中药铺,其父还当过朝邑县商会的会长。父亲对张奚若要求很严,常告诫他为人要正道。

张文朴记得,祖母在家里一直叫父亲“志明”,这其实是张奚若的本名。18岁那年,张奚若到陕西最早成立的新式学堂之一宏道学堂念书,与后来的大学者吴宓是同学。因读了邹容的《革命军》,他决心参加革命。

在一次学潮中,19岁的张奚若带头赶走两名恶毒的日籍教师,被迫出走,到上海就读中国新公学。胡适当时只有18岁,已是该校的英文教员,他后来在《四十自述》中记述了给张奚若补习英文的事情。

在上海,张奚若剪了辫子,结识了于右任、杨西堂,加入同盟会,跟宋教仁、黄兴都很熟。杨西堂见这小伙年轻有为,就将长女景任许配给他。

辛亥革命前夕,井勿幕派张奚若前往日本购买军火,准备举义。武器还没运回来,武昌起义爆发了。

不久,张奚若再去日本,将军械运回陕西,成为陕西辛亥革命的功臣,迎来清帝退位、民国成立的1912年。张奚若从西安去武汉,却在河南淅川被仍驻防的清军抓获,差役用轿子把他抬着,脖子上拴着铁链,送到南阳的监狱关了两个月,差点被杀,直到河南光复被释放。

这段投身辛亥革命的回忆,张奚若曾于1947年发表在上海《文汇报》上,他说,民国代替了满清,不同的不过是皇帝改了总统、尚书侍郎改为部长而已。

后来,在与学生艾天秩的谈话中,张奚若把他当年被抓以及国民党当政时期的遭遇做了对比:清军抓了他用轿子抬着走,而蒋介石不让他说话,结论是“反动派堕落得一代不如一代”。

张奚若就是这样,即便是多年后提及某个往事,也言辞不改其犀利,不忘批评。

金岳霖先生晚年曾回忆说,周培源夫人王蒂瀓对张奚若有个再形象不过的比喻,说他“完全是四方的”,是个棱角先生。“四方形的角很尖,谁被尖角碰一下,肯定不好受。”

表面上看,张奚若有棱有角,其实生活中的他有趣而可亲。那个时代的诸多名士,胡适、赵元任、徐志摩、金岳霖、梁思成,都与张奚若过从甚密,他们一起留学美欧,留下一段段佳话。

在这些人中,张奚若有着突出的独立个性。身为美国哥伦比亚大学政治学硕士,不论是国民党、共产党当政,他都做过官,官位还都不小,但说到底,他是个读书人,有着读书人的秉性。

张奚若对他的学生说过,我们要牢记一条原则,不能盲从,不能迷信,要独立思考,多了解社会,为正义而申言。这种群而不党的独立个性,他坚持终生。

棱角先生的坚持

记者孙强

发现民国代替了满清,不同的不过是皇帝改了总统、尚书侍郎改为部长而已,张奚若准备出洋留学。他觉得,没有现代知识或技术,一切都办不到。

或许,张奚若当时并未想到,留学生涯影响了他终其一生的独立个性。

他这个带着尖角的四方形,又是非常和蔼可亲的

1913年夏,24岁的张奚若到美国哥伦比亚大学留学,本来打算念土木工程,结果他对数学兴趣不浓,未入学就改了计划,攻读政治学。同在哥大的同学还有胡适、陶行知、宋子文、孙科、蒋梦麟等人,张奚若在这儿还结识了金岳霖。

张奚若(右)与金岳霖(左)留学美国哥伦比亚大学时合影(张文朴提供)

金岳霖后来成了著名的逻辑学家。他晚年写了篇文章《最老的朋友张奚若》,说他是个有名的棱角先生。

不过他并不完全是“棱角”,金岳霖又这样夸赞老友:“这个四方形的四边是非常之广泛,又非常之和蔼可亲的。”

当年,朋友们常常到金家去玩,渐渐形成“星期六聚会”。梁思成和林徽因、张奚若和杨景任、周培源和王蒂澂,大家一块喝茶聊天,有时用英文、法文,轻松而融洽。

而张奚若、杨景任夫妇也很热情,张家数十年的习惯是每天下午四点都要喝下午茶,招待朋友和来访者。西方语言文学家李赋宁回忆说,抗战时没有面包,张宅的下午茶就用馒头代替,没有黄油,就代之以黄面酱。

张奚若的长子张文朴先生对华商报记者说,那是父辈那一代人的风雅。

张奚若留学美国时,与赵元任相识。赵元任是语言学家,会说33种汉语方言,还精通多国语言,据说他与夫人杨步伟在家每天说一种方言,一个多月不重样,好玩极了。

张文朴说,父亲平时讲普通话,带一些陕西口音,母亲杨景任则是一口陕西土话,看到小孩斜躺在沙发上,就批评没个坐相,说,你看你,不要倒街卧巷的!

听说张奚若是陕西人,赵元任遂向他学习陕西话。张奚若就教他说了一段歌谣:“人家那个娃,在书房读书呢。咱那个娃,拿勺勺耍水呢。不说他吧,我是他二爸。说他吧,他娘不答应。算了算了,叫娃耍去耍去。”

张文朴听父亲说过这段故事,还给华商报记者模仿起父亲说的陕西音:“人家窝个哇,在夫房窦夫哩。在窝个哇,拿佛佛发匪哩。不佛他吧,饿思他二达。佛他吧,他娘可不行。酸咧酸咧,叫哇发其发其。”

让赵元任感到好玩的是“书”字,中国大部分地区都读shu,陕西话则读fu,于是就记住了。

时隔近半个世纪,1973年,赵元任从美国回中国访问,见到了住院的老友张奚若,当即说起了“拿佛佛发匪”的陕西话,使病中的张奚若很开心。

渭南职业技术学院副教授张学义,近年来专注于张奚若生平研究,曾在乡间走访了解到不少张奚若的旧闻,编纂出《张奚若年谱(初编)》。

张学义说,作为陕西人,张奚若对故土很挂念。1965年,大荔中学一次有12名学生考上北京的高等院校,张奚若很高兴,请他们到家里做客,还带他们下馆子。

上个世纪五十年代末,秦腔晋京演出,张奚若每场必看。困难时期,但凡有乡党给张奚若去信求助,他就寄钱送物,但他从不用职权给亲友谋事。

北京对外经济贸易大学教授成小秦向华商报记者透露了一件往事。他的祖父成柏仁先生,当年与张奚若是三原宏道学堂的同学。文革中,成小秦在农村插队,想去参军,就给时任中国人民外交学会会长的张奚若写信,想拜托老先生说情。

张奚若回信说,“参军事经打听闻以前确有说情之事,而最近中央决定参军须按法定办法办理,说情绝对不许。因此,所托之事难以如愿以偿,至希以守法爱国之理了解之,为盼。”又说,“所幸你已学了两年英语,再学两年即可毕业做事,不必定须参军始能对祖国有所贡献也。”

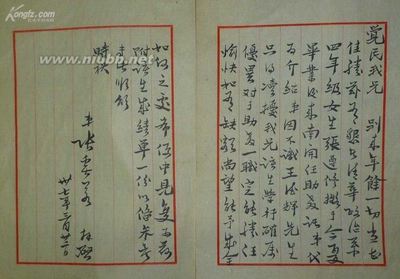

张奚若致信成小秦(成小秦提供)

成小秦按老先生所说,努力学英文,终有所成,曾在巴黎的联合国教科文组织、联合国驻日内瓦办事处工作多年。

“张奚若爷爷教会了我,什么叫做人格独立。” 成小秦珍藏着这封信。

70多年前,他就说“权力应受限制”

这种独立人格,张奚若终其一生坚持。

1919年夏,30岁的张奚若获得了美国哥伦比亚大学政治学硕士学位。求学时,他近距离观察美国人争取民主权利的方式。

胡适在其《日记全编》第2卷中记述了一件事,张奚若和他一起,曾在纽约第五街观看纽约女子参政的游行活动,足足三个小时。

其后几年,张奚若又游学欧洲,还发表了一些论文,如《社约论考》、《主权论》。他还不断议论时事,以报纸为平台,参与了“仇友赤白”、“民主与独裁”等论战,言辞火爆,被誉为“有名的炮手”。

学者张学义认为,张奚若是典型的关中义士性格:爱憎分明、精神独立,尤其以1935年发表于《独立评论》的两篇文章《国民人格之培养》、《再论国民人格》,体现其学养和思想深度,至今都有历史价值。

清华大学1989年编辑出版的《张奚若文集》收录了这两篇文章。

张奚若一开篇就说,“凡稍有现代政治常识的人大概都听见过下面一句似浅近而实深刻的话,就是:要有健全的国家须先有健全的人民。若是把这句平凡的话说得稍微玄妙点,我们可以说:国家就是人民的返照。有怎样的人民便有怎样的国家,有怎样的人民便只能有怎样的国家。”

“讲到底,国家还是为个人而存在的,个人并不是为国家而存在的。国家只是一个制度,一个工具。它除过为人谋福利外别无存在的理由。近年来中国政治上使人最感不安的就是这种倾向:国家即政府高于一切,个人绝对的服从,无条件的拥护,思想要统一,行为要纪律化,批评是反动,不赞成是叛逆,全国的人最好都变成接受命令的机械,社会才能进步,国家才能得救,运用政治的人才觉得真正成功!外国人想拿机械造人,我们偏要拿人做机械,实在没有提倡的必要。”

张奚若对权力的认识,也保持着敏锐和警醒。他说,“权力对于运用它的人们有一种侵蚀的力量,有一种腐化的毒素。这种侵蚀腐化的象征便是滥用权力。坏的统治者固然逃不掉此种侵蚀与腐化,就是再好的统治者,若不受限制,也很难抵抗滥用的引诱。某种限制权力的特殊方法,例如分权,不见得一定有效,但是权力应受限制的原则却是毫无问题的。”

70多年后再读这些句子,令人慨叹。

他终其一生是“无党派人士”

从张奚若一生来看,他的著述并不多。除了早年写过的一些论文之外,从抗战爆发到去世,再没有一篇学术论文问世。称他为自己“最老的朋友”的金岳霖,曾感慨地说“他的文章确实太少了”。甚至此次采写张奚若这位人物,也颇有难度。除了《张奚若文集》以外,至今没有人物传记或其他选集问世。

他被称为述而不作。1929年,张奚若应聘到清华大学,直到1952年,做教师长达23年。尽管他著述少得甚至连一本教科书也没出过,但却是公认的政治学权威学者。

他主要讲授西洋政治思想史、卢梭政治哲学、近代政治制度等课程。不只是讲理论,更在强调独立精神。

《张奚若文集》收录有几篇学生回忆老师的文章。国际法学家王铁崖说,张先生上课不带课本,也没讲稿,只拿着几张英文写的卡片。“他坐下来,提一提上一课的结尾,就滔滔不绝地讲下去,直到下课铃响。”

曾任最高人民法院副院长的端木正说,听张先生的课是乐趣,一点也不会觉得那些外国古代的思想是枯燥的。“我要教书时向他请教教学法,他用手指着脑袋说,讲稿应该在这儿。他说每次备课 ,最好是多读一遍名著、原著,加深理解,第二天上堂讲就很生动。”

即便面对学生,张奚若也还是一番硬人的言辞。西南联大一次开学时,他向新生泼冷水,如果你们来念政治学系的目的是想做官,那你找错了地方。如果你想当一个学者,我可以老实告诉诸位,四年培养不出一个学者来。你读几年书,可以获得一些基本知识和读书方法,毕业后可以继续钻研。

张奚若多次对学生说,攻读政治学决不要为了做官,要立志当一个社会改革家为上策,立志当一个正派的政治学者为中策,如果这二者都当不成,就当个普通人,趋炎附势钻营求官为下策。还说学政治学要多了解社会,为正义而申言,抱定为社会服务的宗旨。

张奚若的名句是——学问要往远处大处着眼,不然就是精深也是雕虫小技。

张奚若当过几年官。1927年,应蔡元培邀请,曾任南京国民政府教育部高等教育处处长。1949年后,也当过6年教育部长,到去世前,还一直兼任着中国人民外交学会会长。

但当官归当官,张奚若并不盲从。当年国民党在大学推行党化教育,有人动员他入党,他拒绝了,终其一生“群而不党”,成为“无党派人士”。

张奚若说,我们学政治的,要牢记一条原则,不能盲从,不能迷信,要独立思考。在民国时期,他说,现在已经啥朝代了,为什么还老喊万岁?那是皇上才提的。1956年,他对突出个人作用的宣传又说,喊万岁,这是人类文明的堕落。

“教书人就是能安贫乐道,不稀罕那点东西”

张文朴7岁那年得了肺炎,他记得父亲为给他治病很着急。胡适曾在日记中记录他去看望张文朴的事情。

张文朴上了中学,父亲才教他英文,从小让他们多读古文和唐诗。虽说张奚若在国外留学十余年,但他认为“过早让孩子接触西洋文化,容易使他们脚下无根”。

1928年5月18日,胡适在日记中记述,这一天他与张奚若在南京全国教育会议上相见,“奚若的病还不曾好,但精神好多了。六七年前,他曾对我说,努力活七十五!”

张奚若最终活了84岁。1973年7月,他与赵元任相见后不久故去。周恩来、叶剑英、李先念、邓小平等参加了追悼会。

1989年11月,清华大学纪念张奚若先生诞辰一百周年,时任全国人大常委会副委员长习仲勋到会即席讲话,“我和张奚老都是陕西人,我到他那儿去,他总要搞点家乡饭请我吃。我常对他说,奚老,你1913年就到外国去留学,寻找救中国的道路,追求真理和知识,而我那时才出生。你无论是哪方面的经验,都比我多得多。”

不过,至今没有一本张奚若的传记问世,研究者也寥寥无几。他的后人则颇为低调。张文朴不太愿意接受媒体采访,说,不想借父辈的名声做什么。

华东师范大学历史学系硕士研究生戈洪伟2007年发表了他历时两年完成的7万字研究论文《张奚若的生平与思想》,他认为,张奚若的人生历程因袭了中国知识分子的文化人格和正义品质,继承了中国传统士大夫的理想人格和道德情怀。

因此,朋友眼中的张奚若,就是这样的性情中人。

金岳霖、张奚若、徐志摩(图张文朴提供)

——对欣赏的友人赤诚以待。1931年11月19日,徐志摩乘飞机在济南触山遇难。胡适在次日的日记中记载,张奚若闻讯跑到他家“失声恸哭”,又一日,赶到济南处理后事。

1945年,张奚若(左)与钱端升在昆明北门街唐家花园张宅(张文朴提供)

——还是个念旧的人。1957年,老友钱端升被划成右派,别人唯恐避之不及,张奚若则毫无避讳,每年定期去看老友,给其以精神安慰。

——而对“不喜欢”的人毫不留情。端木正回忆,在西南联大时,滇缅军副总司令关麟征见张奚若生活清苦,派人送去米、面、毯子,结果老先生坚决不收。端木正问为啥,张奚若说,关麟征是陕西老乡,在北平相识时是个团长,地位不太高,见了面执礼甚恭。

“现在不同了,看我住的地方不如清华园,就送吃的用的给我,我怎么能收呢?什么司令,派头大了,有什么了不起,教书的人就是能安贫乐道,不稀罕这点东西。”

2013-2-19 华商报A12http://hsb.hsw.cn/2013-02/19/content_8486344.htm

爱华网

爱华网