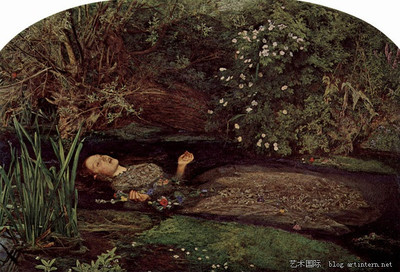

米莱斯:悲情奥菲利亚

文/兰草

我更愿把罗密欧与朱利叶为爱共同赴死看成一次抒情的胜利,而把奥菲利亚不慎溺水而亡牢记为生命里的惨案,就象哈姆莱特般强势的萧军在把萧红比作奥菲利亚时,萧红说的“悲剧每天都有可能发生”。

以《哈姆莱特》文字为蓝本,英国拉斐尔前派画家米莱斯绘就的《奥菲利亚》这一风格别具的艺术篇幅,越读越让人惜爱。每每见它,我都有一种美到心碎的感觉,伴着恻隐之情。画家对莎翁文字的了然在找对了感觉后,又不拘泥于文字描写。他先是用相机般的眼睛去审视了风景,然后再逼真展现出另一组镜头:蔷薇,千屈莱,马鞭草,还有零星散落的雏菊….,极尽描绘出发生在故事里的植物枝节和枝节所暗含的寓意。忽就闪过一念:你能说这些植物不是为存活而在河岸上挣扎么?如果是,它们不正在遭遇奥菲利亚所遭遇的的困境么!画家从人类历史的视角切入,在王权倾扎的残酷里,把握奥菲利亚命运的细节描摹,而命运这东西不管历史如何变迁、人类怎样传承始终象幽灵一样在世间转来又转去。细看画面上的植物、花卉、女孩子,样样清晰如昨、凄美哀婉,仿如故事刚刚发生似的,尽管距离绘画的1852年已经过去了160多个春秋冬夏。

米莱斯在完成风景部分后回到伦敦,着手奥菲利亚的描绘。

据说19岁的丽兹·西德尔躺在一个仅靠几根蜡烛加热的金属浴盆里,由于画家太过专注,没注意到蜡烛熄灭,丽兹又不敢吭声以至冻得失去了知觉。模特不仅漂亮如奥菲利亚,状态更为接近昏迷于河流中女孩的脆弱:“气数已尽,命不久矣。”艺术写真将悲剧一幕表现得好一个淋漓尽致!

《奥菲利亚》不是纯写生,也不是纯莎翁戏剧里的画面,而是米莱斯在自然中吸取营养后又不忘散发浓郁的文学气息。奥菲利亚的衣裙四散展开,象人鱼那样漂浮河面,长满水草的河面像丝绸做的床帷。周遭环境层层环绕躺在“床帷”上的奥菲利亚且闪耀着奇光异彩。在哀叹命运无常,无辜者遇害的同时,又一重惊奇袭来:原来死亡也可以如此美丽。

1848年,拉斐尔前派由三名年轻的英国画家:米莱斯、罗塞蒂和亨特发起。这一拨以兄弟相称的艺术家追随的不是拉斐尔,而是拉斐尔风格之前的绘画风格,主张回到意大利文艺复兴初期的西欧艺术家或其作品中大量细节描绘的画风并主观运用好强烈、丰富的色彩。他们以为拉斐尔时代以前的古典绘画才是最优美的,而这些优美成分当时正渐渐被皇家学院派的教学方法腐化掉。他们用批判的眼光,用激进、奋发、张扬所谓的拉斐尔前派风格来挽救英国绘画,通过对自然的细致观察,改革以往风景的画法。具体行动有离开伦敦到乡间,以科学实地描绘为理念,将创作热情投向视域中的田野,他们在乡村的足迹,比法国印象派足足早了十年。

通常我们都是从左向右来欣赏一幅画作,《奥菲利亚》显然颠复了构图常理,违背了人们通常直觉:画中的水流方向是从右向左;就象拉斐尔前派兄弟们不认为风景是绘画中不重要的部分、不认为应在画完人物之后再画风景的那种观点,米莱斯在完成风景部分后着手奥菲利来的描绘之颠倒了作画的正常次序一个样。

或许拉斐尔前派所要做的就是要与以往完全不同,以便引起画坛和观众的强烈关注,这关注是褒是贬对他们来说没多大关系,因为褒贬有时就象孪生姐妹,相互相象着。他们想要的是一个契机,想要的效果是作品带来的社会轰动效应,而媒体的炒作真不是今天才有的事,上不上得头条往往不因为消息本身而是因为人们对消息的关注程度,不过舆论导向确实至关重要。正当人们为这幅画各执一词、争论不休时,汤姆·泰勒在《笨拙》杂志发表了一篇充满溢美之词的文章,他说这画让他热泪盈眶了。而评论家拉斯金的鼎力支持更为拉斐尔前派敲响了时代艺术的强音。于是乎,英国艺术领域犹如波涛汹涌的海面,漫骂拉斐尔前派的波浪急急退去,赞誉声如潮涌来。

米莱斯以自然世界里的旖旎风光来反衬莎翁故事的悲剧性,波洛尼厄斯被王子杀死,奥菲利亚失去了父亲又被恋人冷酷无情对待,她在她人生两个最坏的消息间徘徊,她神经错乱,走在河边,唱着歌采集花草,她将采编的花环挂到树枝上,树枝断了人掉进水里,她成了牺牲品,还不知为什么、为了什么而殉道。她不可能一直优雅地躺在水面上,我们完全可以想象接下来的发生:慢慢地,浸湿的衣服将把她拖入河底……。

画笔细腻精致,哀婉动情。也许这就是人们赞颂的、也正是拉斐尔前派又一特点:象诗歌般描写爱情和人生,以优美的绘画旋律抒发生命感伤。

莎翁剧作《哈姆莱特》算得上家喻户晓,没读过、没看过戏剧或电影的人也会对它十分熟悉。“一千个观众就有一千个哈姆莱特”,说的是这个人物有着诸多神秘性:微妙、多变、极具复杂心智,而我则对哈姆莱特台词:“弱者,你的名字是女人”更有一种挥之不去的情绪。复仇王子此话本是针对性格懦弱的乔特鲁德王后――其夫死了没多久便改嫁谋杀其夫的兄弟――违背妇道、助纣为虐而说的。尽管王后、他的母亲最后替他喝了毒酒,他也没表现出有多么痛心。同样,人们也不会对戏剧里死掉的几数人寄于多少怜悯,独独不能释怀――惋惜不止――深深同情的惟有善良、脆弱、凄美的奥菲利亚了,因为奥菲利亚才是真正的弱者。

我们热衷或喜欢一幅画、一幕戏剧、一段音乐、一篇文字不一定全因为其艺术精湛或文艺美妙的缘故,而缘于生命中与之共通的某些东西被悄然点击、激活,有可能自己并不知道。如萧红对于奥菲利亚的情怀就有可能是她生命里的情愫,“悲剧每天都有可能发生”。萧红深谙她个人命运就象她所生存的岁月一样:兵荒马乱、东奔西避、悲欢离合、贫病交加和爱情被伤害与被触犯。期间,奥菲利亚如同自己影子,一直陪到人生最后,在弥留之际萧红还在幻梦:“…我看见奥菲利亚漂在水面上,顺着河灯漂,我看清楚了她那张脸,河灯漂过,她并没有沉下去,越漂越远,不见了…。”

米莱斯:奥菲利亚 1852年 布面油画76.2×111.8厘米 现藏于英国伦敦泰特美术馆

爱华网

爱华网