……(上接3)数日后,春寒的低温刚刚随着纬度变化而缓慢回暖,又有千把污糟邋遢的县机械厂工人前来闹事儿,一边呐喊口号一边唱《社会主义好》:社会主义好/社会主义好/社会主义国家人民地位高!……这一次可不是叶疯婆子带的头,而是穿着黑衣服黑袜子、戴着黑帽子黑眼镜黑口罩,脸上还涂着黑油彩的蔡疯子,坐在车间主任劳承万的膊头上,表情严肃致诚致敬旁若无人地指挥着众人慷慨激昂地唱的,还多了一些蓬头垢面的农民模样的人。叶疯婆子没来指挥唱歌是叶疯婆子病了,得的花柳霉毒,下身常常流臭脓血。知情人说她去年秋上被城监拿到邻县放飞又倒腾放飞又倒腾的时候,逃跑进水洼里一冲,竟然腰枝姣好乳房丰满靓如少女,四个野兽就把她拖进林子里摁着人人轮流做了二回,叶疯婆子就得了这烂病。今天这些人可不是来反对出售县机械厂的,是来讨人命的。因为上次闹腾后,警察将六七个带头闹事的县机械厂的工人,给抓进了黑局子里去吃糙米。两日后最先带头闹事的厂工会的副主席、曾经扬言要到北京上访的这个倔头刘二拐,吃着糙米就不明不白的吃死了在蛇年春天的看守所里头了。刘二拐死前说的最后一句话是:如果我能够出去,就一定去北京上访!之后就没了。看守所的警察一口咬定说,刘二拐是畏罪自杀的。叶疯婆子疯疯癫癫的病已有经年,现在又得了这臭烂梅毒,连县城著名的草头药王老掉牙那大善人也连连叹气撒手不医了,流着老泪摇了半天的枯秃桐油头,连琥珀腿眼镜都给跌烂碎了。叶一受到刺激就要搬脖子上吊,这一次是真吊啦,黄昏一抹血色晚霞,上吊前只有一个流着鼻涕的儿童跟她说话。儿童说姨呀姨,你在玩的什么游戏呀?一个人好玩的么?叶氏一本正经说大人好玩,小朋友未经过训练千万别模仿啊哈。儿童说姨啊姨,你是想玩打千秋么!她非常认真的对那个流鼻涕儿童说你是一个非常聪明的孩子!我家二拐子很久不回家了,没米下锅了,姨姨得往颈子上打一个大的千秋,才能够一下子就能打到北京去,找他要吃的去了!这个和叶疯婆子说话的,就是年仅4岁的林小村。

林小村说姨啊姨,这游戏都不好玩,Game over,你下来吧,我和你去我家玩电脑游戏,猫捉老鼠、叮当猫!好么?Game over就是英文游戏玩完了的意思,现在的孩童都常常挂在嘴边时尚一下了。而今的电脑信息时代,一个孩童潜在的智商,常常比一个40岁脑瓜迟钝的人实际聪明得多。叶疯婆子挣扎说姨饿,姨找吃的去了,拜拜啦,小朋友!林小村吓得哇哇大哭,说姨,你这样玩游戏,我怕!叶疯婆子已经将颈子吊在一棵刚刚长出了新芽的凤凰树横枝上,千秋打得丫爽丫爽。待林小村弄了个小石块垫着小脚丫想去救却够不着,哭着把他的妈妈林秀清和刘雪琴、丁一兰带过来的时候,叶姨已经僵硬了。听说叶姨丫爽丫爽的时候,有好几驾G-U(公车号)车子路过,稍减速,但没有停下来。停下来的倒有不少人,但只是在看娱乐电影一般津津有味,没有一个人上前去解开绳子救人。后来终于有人来了,是城监队的人,他们是领命为了应付明天“卫生文明城市大检查”而来抓她准备拿去再度往邻县放飞的,这一回到底是拿着了她的的尸首。其时叶疯婆子怒目圆瞪,舌头吊下一个纸条,上书血字:谁糟蹋过我谁就得跟我下地狱!当场就有一个城监晕倒不省人事直吐白沫;一个立刻疯了,掏出刀子把自己下面的水龙头给彻底连根割了;一个躲进了水泥涵洞里七天没肯出来,饿死在里面;另一个跳了崖子,人是没死,胸部以下彻底死了。刘二拐夫妇一死,工友和他们的有联系的农友都义愤难禁,再次汹涌聚啸到县委大院来吵闹冲撞,要求查明真相,要求再次给刘二拐验尸,辑拿糟蹋叶姨的凶手,要求交代出一个是非曲直来。县机械厂没了个刘二拐,却又冒出了个带头扰攘是非的劳承万。乱哄哄的吼叫,使人和空气都有了一种热血沸腾燃烧起来又燃烧起来的感觉。

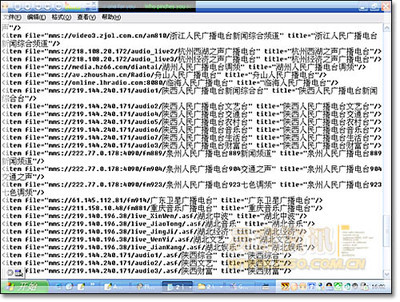

大院礼堂内,县委阮日忠书记在作反腐倡廉的报告。不过这一回不是口水多过茶了,是骂娘多过主题,骂的五官都不怎么周正,脸色黑过非洲和尚。是因为近日有三件非常轰动事件:不晓得是谁个吃了蛇王胆,敢将惊蛰之夜县委大院门口警察抓捕工人和农民的乱糟糟一幕拍了照片给捅上了省报,还把前两日城监和卫监打击走鬼一幕,用手机给录了象放在好几家互联网上播出。特别是刘二拐被水炮打翻又打翻,老村长赵老驮被打得鼻血花花推上囚车,叶姨吊死的恐怖镜头,与曾经的省级劳动模范、原县水泥厂瞎了一只眼的妇联主任蔡玉英被追撵捣烂车子,被汤水烫得一脸水泡泡流血花花的几个场面,最最是为抢眼,以至造成本地连续几日的网络塞车,网吧老板个个眉开眼笑,一连好几日五官都不怎么周正。跟着省扶贫办和省监察局来人调查了。之后脸色都不怎么好看了,特别是领头的,发言时多多影射了对本县“全国综合实力百强县”的真伪和政民鱼水关系的虚实,多表怀疑和不满。所以上头来的人前脚一走,阮书记就开会骂这些搞事的人是居心不良的汉奸、走狗、卖县贼,他妈滴个逼,夸大捏造事实,唱衰咱们的螺州县,给县委工作瞎添乱!是往四套班子头上泼狗屎,查出来将严惩不贷!

我忽然想起了前不久土青说过的,他正在暗中取证马得胜和他的这个主席台上的姐夫,私下里共同包养着一对贵州年轻姐妹的事……人性是非常复杂的,你也许仅从一副嘴脸和表情,是根本看不清一个人的内心世界和及其实际品行的。在本质性彻底暴露之前,一个人就是一个谜——主席台下的一样,主席台上的也一样!我也懒得再想下去,那不是我要去刨根问底的。我不象土青一样,具有一定的政治背景与官场智慧。我也没有那么高尚,我是个农民子弟,好不容易才从农村混进城市,充其量只是个文章总为稻粮谋的平庸草根,我得珍惜手上的来之不易的铁饭碗,难得糊涂是我一贯做人与做文的准则,也是我的安身立命之本。因为我还没拥有足够的社会资源,用以抵御可能来自某一权利阶层的致命威胁。我思索了很久才明白我患的是“基层政权恐惧症”。恐惧是人类的天性。哲学来源于惊讶,政治来源于恐惧。基于天生的恐惧感,人类才走出自然状态,组成政权。政权本应是恐惧的产物——恐惧它所代表的人们,现在却升华为恐惧的源头了。山高皇帝远,某些地方基层的权力沉沦和混沌化,其曲解与去化中央正确决策的顽劣能力,就象铀核爆的半衰期一样可怕,往往像一团恐怖的中子糨糊,连区分头尾因果都非常困难,更加加重了人心的恐惧感,尽管最该恐惧的是政权本身。怪事见惯了,我就常常用乌龟的眼光看待人物,结论是“乌龟≧人类”。我决定向乌龟同志学习,把头缩着看世界,生存的环境已经迫使我一再审美疲劳,心比身先老。你说我自私、懦夫、颓废、鸵鸟、逃避,甚至猫屌;或者骂我是机会主义者、投机分子、蝇苟之辈,随便。大凡文人都有杞人忧天的通病,横竖都是医不好的另类精神学的绝症。

他妈滴个逼——我禁不住在精神上骂人了,咱们这个有150万人口的螺州县,1990年的财政收入已经是2个亿,到了2000年,10年过去了,还是只有区区的2.3个亿,可是人口却增加了40万。我们还是猪屄红红的“全国综合实力百强县”呢!而主席台上一开讲就是目前形势一遍大好,不是小好。整个形势比以往任何时候都要好。好的到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端,过了螺州城,险处不需看!伟大的邓小平曾经伟大地告戒过:咱们社会主义初级阶段要100年,现在才过50年呢!咱们的人均国民生产总值,还不到日本鬼子的1%呢!美国佬的人均铁路是7米,咱们才够不上一支香烟长呢!可是什么事情一经过咱们阮书记那副长舌头子一撩拨,就好象今天晚上出生的猪崽,明天早上就可以长到100公斤啦!就好象咱们螺州县一下子猪屄红红的强大起来了,腾飞起来了,无人能匹敌了,连屌都比土耳其佬的还长!说大话吹波波也不牙痛脸红!

好不容易捱到散会。在大院门的骚乱中我又就看到了县纪委的黄文京书记,正笔直在大廊一则对我进行着可怕的微笑。又特别是他那透过茶色眼镜映射过来的眼镜蛇一样滑溜溜的目光,再一次让我立刻感到了被毒蛇咬了一般全身有了火烧一样恐怖的痒痛。他竟然向我招招手,说董土坚同志,你过来一下么。天,他开始叫我同志了!本来,党内相互称同志,是最正常不过的。我们共产党早就有这个规矩和优良传统。改革开放以来,我们这地方开口必称先生、小姐、师奶、靓仔、靓女、老板、大佬、波屎(老板)、某少、打令、拜拜、麦笛儿(亲爱的)、骸哀(Hi——称呼)、阿蛇(Sir——警察),甚至本是黄种人却一见面就互称黑佬(He llow——你好)爱老虎油(I love you——我爱你),骨头流脓(Good affter noon——下午好)。同志一词已经在什么时候逐渐淡出了称呼的语系。我弄不懂这是新鲜事物的诞生还是传统价值观念的崩溃。总之,黄某人过去是办事员的时候驮着背走路,开口便称我老师的,阮日忠一到螺州上任就越级提拔这个小老乡了。水鬼升城隍之后他就挺胸收腹打横行啦,现在一抹嘴竟然就喊我同志了。在咱们螺州县,他喊谁同志谁就得快死,就是不死也得脱一身的潺。当然这里的死不是指被枪毙,而是要被有端无端的给你查处。就是屁股抹得干净的、没有问题的也要被弄个遍体鳞伤。

光说去年春上呢,他突然喊蔡玉英的大哥、县疾控中心主任蔡玉丰同志!第二日蔡就被停职立案审查了,第三日就开始患了精神分裂症,这个眼科高级主任医生一口咬定说太阳是从西边天升来的,里面装的都是血酱水水。蔡玉丰在一次民主生活会上给政府的城建和经济工作一针见血放大炮:“一批贪官”——指咱们螺州县城中心设的官状雕塑,个个手上都捧着金元宝,土气!“两面三刀”——县城最大出入口竖的三块帆型地标,东西看到两面,南北看是三把刀,老气!“四面楚歌”——县城东西南北四大家夜总会流夜笙歌燕舞,噪音扰民,激气!“五鬼六害”——城内黄、赌、毒、抢、偷、横行,蚊、蚁、鼠、虫、蟑螂、乌蝇泛滥,乌烟瘴气!“七上八落”——县城一下雨就要浸七天,第八天才能够褪水,怒气!“九牛一毛”——“全国最大的养鱼基地”有名无实,年产鱼不到50吨,漏气!“十室九空”——农村青壮劳力都往珠三角打工,大量农荒废,泄气!当时四套班子中的头脑脸就着火了。木秀于林,风必摧之。于是螺州县便多了一个要财政养着的疯子。蔡很早在咱们牛头镇小鳖河两岸消灭了血吸虫病和肠道传染病,那一带的人民都铭记着他的大德,这么好的人怎么说疯就疯了啊?

不久黄文京又当面喊刘二拐的老表、卫生局的陈天富局长叫老陈同志!陈天富当场脑中风瘫了地上,口吐白沫,屎和尿撒了一地。陈天富本来是个极富幽默感的人,可惜幽默过头了。害人之心不可有,防人之心不可无。有一天他的女文书刘雪弦一边写信封发文件一边好象是在顺口请示他:局座,打击走私领导小组办公室、畜生屠宰领导小组办公室和社会主义精神文明建设领导小组办公室三个单位的缩称怎么写啊?他随口说:一个写打击领导办,一个写屠宰领导办,一个写射精办!真是衰多口!那个晚上刘雪弦就去和黄文京在包厢Ok和跳舞,第二天陈天富就出事了。陈天富长期驻在咱们牛头镇和红泥村打井取水、修围筑堰,对我们那一方水土都有恩啊!陈天富还拿了咱们红泥村特产的红皮番薯到县人民医院肛肠科要做活广告。起初院长金牙七爷并不怎么乐意,但七爷经不起陈天富摇唇鼓舌一番撩拨,就勉强同意。七爷勉强同意是因为肛肠科有一个已经便秘了七日才住院、吊了七日针还拉不出大便、骂了七爷整整七日的老朽,正是张三聪的99岁岁的爷爷老掉牙。老掉牙本是县城有名的民间草药王,医人无数,可是这一回就连小小的便秘也不能自己。医者能医不自医,乃奇耻大辱也!老掉牙当然也非常顽固地不相信红皮番薯的神奇,只是将就着死马当活马医。哪晓得吃了陈天富给他的七条红皮番薯,谁晓得才过的七刻钟,老掉牙就痛快淋漓的拉了满满一瓷盘人造肥料!末了老掉牙一边骂七爷滥竽充数、充数滥竽,一条番薯不如、不如一条番薯,一边自己出了院,还恳求趁陈天富施舍他一条红皮番薯,挂在老诊所门前做活生招牌!这事第二日上了报纸,将咱们红泥村红皮番薯的膳疗作用一捅出去,眼下光粤西各大酒家下的定金就买个3元钱一斤!于是村上哄抢田地争种红皮番薯与各大酒家签定收购合同的成日吵嚷嚷,让我大叔一边乐爆嘴角一边脑水肿。我大叔送陈天富三袋红皮番薯他还没吃完、还没有把它益寿延年的神秘之处研究出来,脑袋就先死掉了。刘雪弦就是李学章的姨子,她和姐姐刘雪琴虽是同胞姐妹,琴和弦却是长期不和,鸡犬之声相闻,老死不相往来。刘雪琴心清如水,淡泊人生,常常劝慰夫君回头是岸,将诸等香客拒之门外。刘雪弦就是咱们牛头镇贾书记的太太,自从成了黄文京包厢里的固定舞伴之后,从个小护士到卫生局文书再工商所长,依然爱财如命,取之无道,不时纵恿男人捞一把。真是一样谷米吃出九种人!

随后在一个东方红的上午,黄文京又喊赵老驮的姻亲家、县水利局的梁常满局长叫同志,下午梁就被双规了,上半夜就从八层楼上跳了下来。人是没死,地球上却多了一个跛子。其实梁常满真是跛得冤,在一个中层干部的聚餐会上,酒饮大了,吃了一碟誓不低头(一道牛鞭做的名菜),就嘴没遮拦捏着一樽红酒,学着香港粤语版《唐伯虎点秋香》的台词向酒友推销道:它(指红酒)无色无味,亦不含防腐剂,实在是居家旅行,杀人放火,贪污受贿——必备的好酒!死不死,他在里面多加了一句贪污受贿,人家就咬定他是有所指,政治居心不良。后来经过调查虽然宣布他没事,却因为两脚的长度已经极其严重地不成比例了,这样不但会影响人民群众对本县中层干部的认受性,况且水利局长已经把水都排放到裤裆里去滋润自己啦,那职务就只好让上级给改非了。

现在阮书记的小老乡黄文京现在叫我同志了!我感到了空前的恐惧,我想我如果不过去,铁定会死得更快的!从他的询问中,我终于明白他居然当我是捅省报和网络事件、叶姨吊死的血条幅的始作俑者了!这些事件已经糗大了,如果不再去认真堵好漏洞,万一让上头顺藤摸瓜,还有可能把全县捅得个锅底朝天,才是他们要抓的头等大事!看来他们也有死穴。虽然他们并不愚蠢。我想起来了,几天前我们县文联开会,请来了县委郑汉民副书记讲话。郑本来是瘦臀老县长当年堡垒户的后裔,管财经的中山大学经济学博士。令人哭笑不得的是:管财经的中山大学经济学博士,不晓得怎么就让阮日忠给撵了来管文艺了,按照专家治国精英管理的观点,显然是风马牛不相及。郑副书记讲完话后,曾经私下里一再叮咛我这一向要小心说话谨慎行事,提防着明枪暗箭呢,原来我真的是运数低撞上鬼打墙了!这种类似戒勉谈话的场面和用词,让任何一个人都感觉到了恐惧,当下患上“基层政权恐惧症”的我,就不得不赶忙把基层的屁股给夹紧了。树正不怕月影斜,我夹紧了屁股不是怕他黄某人,是怕回答他不明朗的政治提问时腚眼儿漏了气,暴露了自己的中气不足。基层稳固之后,他果然就没能够从我这儿掏出什么,最后不欢而散。

纪委黄书记叫我同志了!我很快就得死?我得尽快把这事告诉妻子苏媚,作个最坏的打算。我的妻子苏媚,是我的大学同学,四川籍辣妹子,美丽且大方。入大学的第一天,我在饭堂打饭时就和她撞了个满怀,饭飞盘打,她瞪着非常亮丽的一对眼睛骂了我一句:你神经病啊!就凭这一句骂,我当时就认定这个漂亮的女子日后一定会是我的老婆!入学上的第一堂古文,就是关关睢鸠,在河之洲,娆窕淑女,君子好逑。谁料大一才开始,她就好上了一个富商的儿子,没办法,金钱永远是代表先进生产力的。母亲从小就教导我:一代靓祖婆,三代俊子孙。为了把这等美女抢到手,我是颇费了心思的。因为咱的长相不太好,粤西土著后裔,大概老祖宗吃木薯特多,给咱留下了一副大口大脸大咯牙,其貌不扬猩猩似的挺没有卖相。人贱透底了请莫去算命,模样儿衰就千万别去照镜。不过,咱念大一就可以在省报发表火柴盒长的文章,耀武扬威了,还是学校文学社重要骨干了呢。恰同学少年,风华正茂,书生意气,飞斥方遒,粪土眼前万户侯!咱就课前课后死皮赖脸动员苏媚参加文学社,还帮忙把她的文章修改拿去发表了。美丽的女人本来是个善变的动物,从感激到爱其实往往只有0.45毫米的距离。自古美女爱英雄,就这样摆弄了两个月的文字,吃上几餐大排当,苏媚也就中了咱的圈套,毅然离开了那个充满铜臭的二世祖,在校园假山旁夜色皎洁的小树林里,将她的嘴巴和身子毫不犹豫地一次性向我全部贡献出来,非常爽快的上了咱的贼船。上贼船容易下贼船难,大学毕业她就被咱的贼船给载回了粤西的螺州穷县。到这时苏媚才大呼上当,啪的刮了咱一把掌,骂咱是流氓、是神经病!哭着说一等女人嫁美军(泛指洋人),二等女人嫁伪军(泛指海外侨胞),三等女人嫁国军(港澳台同胞),四等女人嫁共军(大陆男子),咱就怎么得了青光眼,拣了个三等九级的共军,还是一件来路不明的劣质的水货!没有办法,咱只能一面忍痛一面赔着笑脸,毕竟咱曾经天花乱坠面无血色地向她吹嘘过:螺州县如何经济腾飞如何肥得流油狗穿皮尔卡丹猫戴南非钻戒鸡吃胞鱼牛啃燕翅连下水道里淌着的都是无比灿烂的黄金沫儿,你跟着我就是自己敲跛一只脚也能非常快活的躺在金毯子上面过完下半世等等湿水话儿,漂亮的女人常常不经哄。现在人家发觉货不对板了还短斤少称,不后悔死了才怪呢。人家不向公安机关告发咱坑蒙拐骗,就应该躲进厕所里头关死门掩嘴偷笑啦。不过木已成舟,生米早就煮成熟饭了,苏媚只好嫁鸡随鸡,嫁狗随狗了。

离开了讨厌黄文京,我还是像蛇一样攀翻爬过差不多2米高的大院墙头子,像蛇一样才能够溜得出县委大院的。回到家时,独步凭栏处,已是潇潇雨歇。抬望眼,阳台上盘栽的兰花和桃花,虽然都开得灿烂争艳无比。我沉吟了一番,忍不住终于还是开了口,把黄某人刚刚已经把我叫作同志一事,详细地告诉了苏媚。我想我是应该告诉她了,否则我一不留神成了梁常满、陈天富或者蔡玉丰,很可能就赶不及了。冷风好象开始从阳台外嗖嗖地吹了进来,腻冻。苏媚唏着冷风说打令,你究竟惹了哪一砣苏州屎啊?我说赵老驮蔡玉英他们上报纸的事,他以为我是始作俑者。苏媚说怎么会这样啊?我说亲爱的,你得有个心理上的准备。苏媚哭了,说你有事我可咋办?我说我的稿费存折在书柜二层的那个铁盒子里,密码是xxx……。苏媚一把抱住了我说打令,我不许你有事!我说亲爱的,你无论多大困难,也得让孩子上大学。苏媚说打令,快闭了你的乌鸦嘴!我拍着苏媚的背说亲爱的,咱得作最坏的打算。苏媚说打令,无论如何你都得给挺着!我说亲爱的,我不会神经错乱,我也不会患脑中风的,我更加不会跳楼。苏媚说你平生不做亏心事,半夜不怕鬼敲门的!我正在谢过苏媚的安慰,没成想这时电话突然风声鹤唳般响了起来,啷啷啷,啷啷啷,吓得我们都立刻魂不附体似的心惊肉跳起来,愣是好一会儿都不敢去接电话。会不会是县纪委打来要找我戒勉谈话的电话?莫非我的死期这么快就到了?我倒抽着凉气一看号码,原来是土青打来的。他一开口就没头没脑的说:哥,如果我有事,拜托你看好我爹。就把电话给挂了。

惊魂未定的我就唰的紧张了,好象突然遇到了一条正在攀爬的毒蛇,正在往我的脊梁上哓哓的蹿。黄文京的县纪委对他控告县委贱卖国资事件的处理,已经立案并且在逐步升级,很可能就快要请他吃双规的了。可是土青依然在对贱卖国资腐败事件穷追不舍,并且和张三聪与林秀清等一道,依据土来的描述,秘密展开了对那两个贵州年轻姐妹的调查与追踪,已经有了一些模糊眉目。其实土青一直都不是在孤军作战,光是县委郑汉民副书记、县政协宋文广主席等政界要人,就在幕后给他坚定地撑着腰杆儿。宋文广是追随瘦臀老县长多年的秘书,郑汉民是瘦臀老县长一手提拔起来的财经俊杰。他们对本县的国有资产大甩买等等诸多大事情,无论公开或者私下,是一直持有不同意见的。但是由于国情与目前基层政权体制等原因,也由于老好人肖向年县长在最紧要的关头,常常投了阮日忠方面关键一票,所以猪腿儿就是拗不过牛头子。有意见也是白说。不久前我曾经给土青献过计策:即使你因为离婚问题闹了矛盾僵了关系,为了这等大事,你就要准备着挨骂的厚着脸皮,也应该去一趟广州南方肿瘤医院,找找瘦臀老县长——你老丈人那一张大王牌,说不定能讨个上上对策。中央前不久往省里调派了一个新的纪委书记,跟陈副省长正好是中央党校理论班的同桌;还要回红泥村去找找你老爹董大脚那老行尊,斟酌一下应对方法。不要忘了老人家还是省地两级人大代表!后来土青都去一一去找过了,还是在昨天才刚刚回县城的。难道要来的真的就来了?

果然,土青在给我打完电话后,就被县纪委撤职查办,并被公安局下令通缉了,正四处逃亡藏匿。我也因此被纪委当成外围对象接受了盘问。盘问内容有二:一是我跟土青一案有无联系;二是捅报纸上网络的事件与我有无涉嫌。我当然坚称毫不知情,说吾乃一弱质文人,一不贪污二不受贿三不嫖娼四不卖淫;虽有只顾埋头码字,少沾国家大事而政治思想落后之嫌疑,然还懂得一向奉公守法、此心日月可表等等,绝不吐露半点口风。有趣的是,自从黄文京上回称我同志、我和苏媚恐惶了好一段日子之后,我竟然破天荒没有被双规。我是扰破头皮也没给弄明白:到底是因为咱身家清白,屁股没有屎渣儿,黄文京他们老鼠拉龟无从下手,还是他们觉得我这个低贱文人够不上拿捏的档次,而怕弄乌糟了他们的手?苏媚说苍天是有眼的,晓得么!我说苍天如果有眼,腐败分子为什么活得好过我们?苏媚就问苍天:是啊,腐败分子凭什么活得好过咱们?苍天没有回答,只有黑白不清的流云。其实答案就在人间,其实谁的心里头都清楚着明白着。不过,我是在两个星期后,才从林秀清行长那儿得到绝密口风,晓得了土青还安全地躲藏在县城郊的某一角落。所接应土青的,全是林秀清的司机小李子等几个得力手下,和那位派出所长张三聪挚友。他们派出了好几路人马,翻查了全城的酒店和旅馆,拦截了所有的铁路和公路出口,抓捕的网撒得很广,到底只是捞着空气。其实林也是在接到一个将要拘捕土青的秘密电话,才通知及早他逃亡的。后来我才晓得那个打秘密电话通风报信的,就是县委郑副书记的司机,他非常聪明的在电话亭使用了电话磁卡,直接打到了林秀清的动感地带手机号码上!那个夜晚县委常委秘密召开了扩大会,专门讨论土青的问题。与会者明显分成了两派意见,争吵的非常激烈。

召开秘密会议之前,意见相阻的双方都最想先找到县长肖向年。肖向年是年五十,本地人。从做人的角度来说,肖向年的心地并不坏,是个软肠子的老好人,在大事情上面向来没有自己的主意,什么菜都吃的彻头彻尾的骑墙派。嘴角常常挂的一句话是:咱们罗州县不能乱!这是他的缺点——办事优悠寡断,正反两面讨好,做人八面玲珑;也是他的优点——次次先进几乎全票,回回推荐首当优秀,屹立官场永远不倒。原来缺县长位置的时候,郑汉民曾经是第一人选,由于他对不上阮日忠的口味,也就落拉下来。阮日忠就是看上了肖向年的这些优缺点,让他从副书记坐上了县长的位置上来。从政治手腕上看,肖县长只是阮书记需要打倒对手时候所使的第一支枪、是阮书记需要抵挡冲击时的第一个盾、是阮书记需要扑灭民怨时的第一个消防喉。往骨子里头说,很多事情很多时候他是不同意阮日忠的办事方式与办事效果的,但最后还是举手了。在很多问题与很多决策上面,他还是赞同郑汉民观点的,到了关卡口上却反过来给郑汉民做说客。

郑汉民是第一时间找到肖向年的。郑汉民说肖县长,我希望您能够坚持政治原则立场。肖向年说老郑,咱们得团结在以阮日忠同志为首的县委周围!郑汉民说老肖,他那个决议与党纪不符!肖向年说这我也有些看法,但书记就是大过县长。郑汉民说在法理问题上你不能含糊!肖向年说转制改革么,归总是要牺牲一些人的权力和利益的。郑汉民说肖县长,我希望您能够在重大问题上坚持党性原则!肖向年说老郑啊,你要我怎么办啊?郑汉民说至少你不要表态,只需要弃权!肖向年说好吧……咱们螺州县不能乱!

阮日忠接着找到肖向年,进行事前疏通。肖向年迟疑了一下,说阮书记,这事是不是应该再考虑考虑?阮日忠说老肖啊,你不是不晓得,他让咱们县委一、二套班子都不能正常开展工作啦,已经不用再考虑了。肖向年说是不是再扩大一下征求意见的面?软日忠说老肖,关键问题上你得第一个给与我支持!肖向年说老阮,没有其它办法了?软日忠不耐烦地摇了摇头。肖向年说事关重大,可不可以缓一缓?阮日忠说我的决心已经下定了,希望你能够明确表态。肖向年就说好吧……咱们螺州县不能乱……

秘密会议上,宋文广与郑汉民一派认为:董土青的行为纯属正常的公民个人法律行动,而且党章规定他绝对有这个权利,也绝对有这个义务。所以既没有违反任何党纪,也没有违反哪一条国法,逮捕他是完全没有法理依据的!阮日忠与黄文京一派坚决主张马上实施逮捕,因为董土清的无组织无纪律的恣意妄为,颠倒是非混肴黑白,已经给县委的改革转制大业、给罗州县的四套班子、乃至给螺州县的整体形象,均造成了极为恶劣的负面影响,从根本上动摇了县委的权威与形象。不杀一儆百,恐怕就会造成多米诺骨牌效应!双方都撕破了脸皮唇枪舌剑、僵持不下的关头,郑汉民想不到骑墙派肖向年竟然是举手表态赞同,说咱们中国不能乱,咱们螺州县也不能乱!咱们都是共产党员,都要旗帜鲜明地维护县委的权威,团结在以阮日忠同志为核心的县委周围,保持一致!于是旗帜鲜明地投了阮日忠一票!所以最后他们的意见就得以略为占了上风。说到底,是因为县委书记的职位,才能够占了上风的。没有办法。唯书、唯上、唯大,此乃吾国国情,何况还是在基层。事后我想县委和阮日忠当然或多或少都晓得林秀清和董土青的长期微妙关系,可是至今没有敢动过林秀清一根毫毛。这不但是因为而今的四大国有商业银行,都是中央垂直管理,任职是不需要通过县里的。所以县里抓不着鸡毛蒜皮的把柄,就拿林秀清没奈何。他们二人的事情做得密不透风,而且,林的叔叔是香港的全国人大常委委员,她本人也是省级人大代表,就不得不投鼠忌器(待续)……

爱华网

爱华网