“永嘉之乱,衣冠南渡,始入闽者八族”(《三山志》)。其中有林姓、黄姓、陈姓、郑姓、詹姓、邱姓、何姓、胡姓八姓,本系中原大族,入闽后先在闽北(今南平地区)及晋安(今福州)定居,而后渐向闽中和闽南沿海扩散。史称“衣冠南渡,八姓入闽”。这是中原地区人民第一次大规模南迁,也是北方汉人与闽人的第一次大融合!

在福建,有“衣冠南渡,八姓入闽”之说。

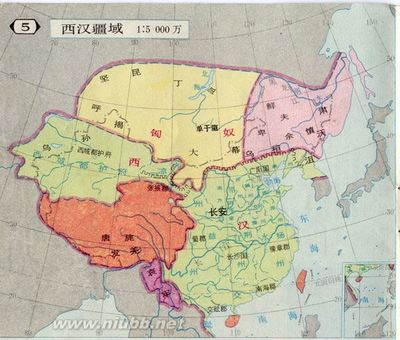

三国两晋南北朝时期,中国一直处于政权分裂和地方割据状态。这时的中原地区战乱频仍,百姓们流离失所,但地处东南一隅的福建地区,政局相对稳定,于是,大批中原百姓南迁来闽。

自永嘉二年(308年)起,中原汉人开始大规模进入福建,入闽的主要八姓,指林、陈、黄、郑、詹、邱、何、胡。

衣冠南渡是中原汉人第一次大规模南迁,也是北方汉人与闽人的一次大融合。“八姓”入闽中,有相当一部分人定居在福州地区,使晋安郡的人口激增一倍以上。乌石山道士井是当时的林姓居住处,黄巷是当时的黄姓居住处;现在还有他们的一些族谱。

这些移民带来中原文化和先进的生产技术,促进了福州地区社会、经济的发展。

西晋末,晋元帝渡江,建都建业(今江苏南京),中原士族相随南逃,史称"衣冠南渡"。

唐刘知几《史通??邑里》:"异哉,晋氏之有天下也!自雒阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓。"后用以借指唐"安史之乱"后,中原士庶避乱南奔之事。也指北宋末,宋高宗渡江,建都临安(今浙江杭州),中原士庶南迁之事。

西晋末年,中原地区大乱。周边部族内徙建立割据政权,酿成永嘉之乱,建兴四年(316年)匈奴王刘曜攻陷长安,俘虏晋愍帝,西晋亡。中央朝廷受到威胁,晋建武年间,建武元年(317年)晋元帝司马睿准备到建康(今南京)建都,任王导为丞相军咨祭酒。东晋渡江后,中原汉族士族等臣民相随南逃,史称“永嘉之乱,衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁。王导依赖南渡的北方士族,团结江东豪强,协助司马睿建立了东晋政权。

“衣冠”,晋时士族峨冠博带,风度翩翩,相对于普通人蓬头短袄。随晋室南迁的尽是巨家大户,官宦士绅,普通人家无力负担搬迁费用,谓之“衣冠南渡”。又有说法云“衣冠”,代表文明的意思,衣冠南渡即是中原文明南迁,晋朝首都迁至江东建康(今南京),自此史称东晋,这是中国首都迁至江南的开始。

晋朝首都迁至江东建康(今南京),自此史称东晋,这是中国首都迁至江南的开始

爷爷辈打天下霸天下王土天下,然后分封建制然后形成垄断全国的皇权经济,皇权经济反过来维护皇权政治与枪杆子,从而形成全国统一的无人监控的自上而下的金字塔式的“政治经济学”。分封的网络形成于“读书”-“当官”-“家长制”,集立法权、司法权、执法权、保家卫国权、收税与财政分配权、人类生存所依存的全部资源资源(除空气、阳光之外)的开发、租赁、建制、管理权等一身,从而形成全国人民都想当官的“棺材经济竞争体系与竞争心理”。

这样一个制度的特点是“职权者拼命保护这样的制度而不能考虑子孙的可持续发展”,因为集权的集中与政治经济的混合,导致经济秩序不能有“良好的维护公正公平竞争的持续良性发展平台”,举例说明一下:假设政府是象棋馆的规则维护者,民众是来下棋的竞技者,政府的规则维护不受民众监督并可以直接参与下棋而成为竞技者与民众竞技者一起竞技,下棋的规则维护是暗箱操作就如同现在的网络下棋,这个棋馆最终会变成赌场,下棋者的水平会集中于一群低层面的集合,而最终导致棋馆低水平运营并制造仇恨。当这种仇恨集中到一定阶段便捣毁这个棋馆。这大概是中国几千年经济与发明创造维持在原始水平状态的根本原因。

爷爷辈打天下霸天下王天下的朝代是:夏商时代--------秦汉时代------隋唐时代------蒙古帝国------明朝------满蒙帝国-------

孙子辈 夺天下而至乱而分而亡的朝代是:周春秋战国---三国俩晋16国南北朝---5代10国宋辽金西夏---民国8国侵华---

全球是一个大同一的过程,陆地如同于一个U型磁场,磁极的俩头分别是南极与北极,地球自东向西而转,电流自西向东逆自转而流,正电恰如同发端于欧洲的美国,负电极恰如同发端于秦汉的东方,正负电之间的电位差越大,电压越强,正电终究要进入负极而接地而中和。从物理学角度观察,人类就如同电流中的电子。

衣冠南渡,八姓入闽:晉建武年間,晉元帝率中原漢族衣冠仕族臣民南渡,史稱“永嘉之亂,衣冠南渡”,這是中原漢人第一次大規模南遷,主要有主要有林氏、陳氏、黃、鄭、詹、邱、何、胡八姓。忆昔永嘉际,中原板荡年。衣冠坠涂炭,舆辂染腥膻。国势多危厄,宗人苦播迁。南来频洒泪,渴骥每思泉。。“八姓”入闽中,有相当一部分人定居在福州地区,使晋安郡的人口激增一倍以上。乌石山道士井是当时的林姓居住处,黄巷是当时的黄姓居住处;现在还有他们的一些族谱。衣冠,就是爷爷辈的孙子辈,代表勾心斗角,代表腐败没落,代表官僚仕绅。

1谬误编辑

中国史籍资源浩如烟海,丰富而翔实,比对各方史书不难发现此说法的漏洞、疏忽之处。关于“八姓入闽”说的几点谬误如下:[1]

时间之差。

明代黄仲昭的《八闽通志》和清代冯登府的《闽中金石志》都有这样的记载:“登高山上有晋冢三,砖文曰:永康元年(300年),始改晋郡为晋邦。”永康元年要比永嘉年间(307~313年)最迟早8年时间。乾隆年间《兴化府莆田县志》记载:“康熙二十九年九月二十四日,郡城西岩寺建山门,忽划地硅然有声……甃(音zhòu,意为用砖砌)以巨砖。砖上花三面凸起,旁冢太康八年(287年)八月四日作。”太康八年要比永嘉之乱早20年。1984年初在泉州市南安丰州镇旭山村庙下队发掘了晋墓一座,墓砖上印有“太康五年立”,也要早于永嘉之乱10多年。因此,中原汉民南迁进入福建应该是在汉晋之际。

身份之误。

衣冠南渡是指中原各郡的显荣家族,意为该家族人才辈出,为人们所仰望者。解放后在福建境内发掘的所有晋墓,都没有碑铭,说明晋代进入福建的汉人身份还达不到望族的地位,南渡的应是汉族地主、豪强。比如抗击孙策军队入闽的詹疆、何雄、张雅等,都只能算作一方豪强。而早期汉民入闽基本上有以下情况:逃命者,如“吴王子驹亡走闽越,怨东瓯杀其父”;避乱者,如“锦田黄氏,泉之世家著姓,始祖隆公,为东汉会稽令。东汉末乱甚,于建安岁,弃职避世入闽”;驻闽将士,如“黄兴,吴孙权将也,与妻曹氏入闽,居邑之凤山(今惠安县内)”;流放的罪人及家属,如“孙策检江左邻郡逃亡,或为公私苛乱者,悉投于此,因是有长乐、将检二村之名”;采药炼丹之道家,值此乱世,官高者危,财多者死,唯有学道,可明哲保身,这个道理,对士大夫阶层有较大的影响,魏晋时晋安郡的霍山(今周宁县)是炼丹家的集中地。

族谱之伪。

八姓入闽多见于福建各地的族谱,然修谱者往往为攀附名人、自抬家声、科举进仕,伪造史实的现象普遍存在。况且唐末五代中原大乱,随士族门阀制度的瓦解,谱牒散失,上祖源流失考,大多族谱重修于明清,后世难于一一考证上祖来龙去脉,仅靠口口相传,出现疏漏、添枝加叶的笑话也就在所难免了。

2说法探源编辑

林姓起源

林姓的另一个起源出自姬姓,是东周周平王姬宜臼(公元前770~前720年)的小儿子姬开,他的子孙以他的字“林”为姓。因起源于今河南洛阳一带,林姓家谱中就称为河南林。

此外,北魏孝文帝迁都洛阳时,将鲜卑族等原先丘林姓氏的都改成林姓,并注籍为河南洛阳人。其他少数民族中有满族的林佳氏和布萨氏也都有改姓林。

《左传》中宗周有虢公林父,卫国有孙林父,晋国有荀林父。鲁国有季氏家臣林雍,林楚,林不狃。孔子有弟子林放。

总体上看,林姓的发源地还是今天的河南卫辉以北地区,那里的比干庙是众多林姓子孙前去祭祖的圣地。

史载:殷商太师比干被商王朝纣王所害,正夫人妫(陈)氏甫孕三月,逃出朝歌,于长林石室之中而生男,名泉,字长恩(林氏受姓始祖);周武王牧野大战败商军,公元前1046年,周武王姬发灭商建周后,旌表比干忠烈,徵觅其后嗣,命闳夭给比干在朝歌南汲境内(今卫辉)封墓,夫人携泉归周。因泉生于长林石室,周武王封比干垄,垄为国神,赐姓林名坚。念林坚乃商汤之后先王之胄,且能远避纣乱而不绝其世,乃拜坚为大夫,食邑清河。后封博陵公,食采二千户,采邑博陵(今河北安平县),故林氏总堂号为西河堂。

黄姓源腾

在远古蒙昧洪荒时代的中国东部地区,有许多以鸟为图腾的原始人群,生活在这一广大地区,典籍称之为东夷。其中有九支氏族最为强盛,组成为部落联盟集团,史书称其为九夷。据史籍《古本竹书纪年》,这九夷是畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、凤夷、阳夷。其中的黄夷氏族,就是黄姓的最古老的族源。黄夷是因为崇拜黄鸟而得此名。其发源地在今内蒙古东部、燕山之南的辽河西源西拉木伦河流域。远古时代,在燕山南面的古幽州一带,栖息着各种鸟类,其中有一种后人称为黄鹂、黄莺的黄鸟。这种黄鸟,不仅小巧精灵,色泽艳丽,而且叫声清脆,婉转悦耳。因对黄鸟的喜爱之情,转而变为尊敬,后来发展至顶礼膜拜,就把它当作自己氏族的守护神和标志,因而也就成为这一氏族的图腾。这个氏族就叫做黄鸟族、黄氏族,简称为黄夷、黄族、黄人,成为东夷族鸟夷的一支。黄氏族人所居之地,地名多带黄字。黄人由内蒙东部向东南部方向迁徙,经河北迁安县西的黄山和束鹿县的黄丘进入山东半岛,加入东夷集团,成为九夷之一的黄夷。今山东黄县东南部有古黄城,掖县南有黄山,兴博县有黄山,黄阜、济南西南部三十公里处也有黄山。黄氏人加入东夷集团后,与少昊氏结成了婚姻氏族的关系。后来,少昊氏族势力越来越强大,少昊就成为东夷部落集团的大首领,这样,黄夷降而为少昊部落的附属氏族,它与少昊凤鸟族的关系也由婚姻氏族变为父子氏族。因此,黄夷便以少昊为本族始祖。

何姓起源

是韩姓始祖,也是何姓的第一始祖。唐代是我国封建社会的鼎盛时期,何、韩原本是同姓,是唐以后的有姓氏书及姓氏学者的共识。唐朝林宝的《元和姓纂》、宋代郑焦的《通志·氏族略》以及《广韵》、《氏族大全》、《古今姓氏书辩证》、明代的《万姓通谙》、《氏族博考》、《姓(角崔凹)》,直至近人岑仲勉、孙望的《元和姓纂》四校记,无不记载“何氏为韩氏”,何韩为一家。

郑姓起源

郑氏图腾

郑姓的历史已有三千多年。它的来源据《唐书·宰相世系表》记载:周宣王把他的弟弟友封于槿林(今陕西华县东),建郑国,友即郑桓公。周幽王时,桓公任司徒,见幽王无道,便向当时的智者太史伯询问自保之计。太史伯说,在洛水以东,黄河、济水以南的虢、郐两诸侯之间有一大片土地,交通便利,物产富饶,可以在那里安置家室和财产。桓公依计而行,可惜还没来得及安顿好,就在“犬戎之难“中被杀害了。此后,桓公的儿子郑武公帮助周平王巩固了东周,因功被赏了虢、郐之间的土地,在那里建立了新的郑国。由此,郑氏子孙便在这里发展繁衍起来,世袭郑公称号。公元前375年,郑被韩所灭。郑国遗族从此散居于京(今河南荥阳京襄城)、制(今荥阳西)、祭(今河南郑州东)和陈(今河南淮阳)、宋(今河南商丘)之间,为纪念故国,便纷纷改为郑姓。郑国的最后一位国王郑幽公生公子鲁,鲁7世孙郑当时在汉代任大司农。郑当时之5 世孙郑稚汉末自陈迁至河南开封,从此定居在那里。晋时置荥阳郡,逐成为荥阳开封人。

詹氏源流

詹姓源起久远而又头绪繁杂。其中一种最主要的说法是,詹姓出自姬姓,为周文王之后。据《姓苑》所载,周宣王封庶子于詹,建立詹国,为侯爵,史称詹文侯,其子孙以国为氏。周朝,尤其是春秋时期王族和公族子弟以封国为氏,他们的子孙又以各种方式命氏,詹文侯子孙以国或封地(邑)命氏,称为“詹氏”(见词条:詹氏和詹姓)。詹文侯在周幽王时任少师,见幽王宠爱褒姒,不理政事,遂辞职返回自己的封地。后来幽王烽火戏诸侯,导致亡国之祸,自己也命丧黄泉。而詹文侯虽然是幽王的庶兄,却明哲保身,毫发无损,其子孙也得以成功逃过一劫。因詹文侯首封于詹,故后世子孙尊其为詹姓得姓始祖。

邱姓来源

邱姓本为“ 丘”姓,邱姓源分别为出自姜姓、姒姓、妫姓、他族改姓。

1、出自姜姓,为姜太公的后裔。西周初年,太师吕尚(姜姓,吕氏,名望)因辅佐武王灭商有功,被封于齐,建齐国,都营丘(今山东淄博市东北旧临淄),号称齐太公,俗称姜太公。其子孙中后有以地为氏的,称为丘氏。东汉《风俗演义》载:“齐太公望封营丘,支孙以地为氏。”史称丘姓正宗。

2,出自姜姓,姜太公后裔,因辅佐有功,其中一子被赐丘姓。

3、出自他族改姓。。《后汉书·乌桓传》载乌桓有丘氏,如汉代少数民族乌桓族有丘氏。南北朝时,北魏孝文帝迁都洛阳后,《魏书.官氏志》载有鲜卑族复姓丘林氏、丘敦氏改为汉字单姓丘。

这几支以丘为姓的宗族,后来大多数都改了邱姓。满清入关以前,这个家族大多是以"丘"(古时的"丘"与"邱"通用)为姓的,一直到清雍正皇帝时,才由于避讳孔子的名号,而下令把"丘"一律改为"邱"姓,表示对至圣先师的崇高敬意。因此,丘、邱本同源。民国初,近代诗人邱逢甲倡议复丘姓本字,他首先将本人姓名写作丘逢甲,闽、粤邱姓族人也纷纷响应改邱为丘,但仍有不少邱姓人继续沿用邱字。结果当前的邱姓人士随处可见,而以丘为姓的人反而不多了。

胡姓探源

谈及胡姓的肇端,根据《通志·氏族略》所总结的数十种姓氏的规则,胡姓来源可以归纳为:以谥为姓、以国为姓、改姓为胡。胡公满本姓妫,名满,胡公乃是他在西周所得的谥号。公当为爵位,而妫是舜所得之姓。据说殷革夏命,分封舜的后裔于陈,西周 仍旧承认这一事实。陈国王室为妫姓,胡公满之后裔有不为国军而不能姓妫者,则以谥号为胡,即为胡姓。春秋时期,在今天的安徽、河南境内曾经建立过两个胡子国。一个为姬姓胡子国,另一个为归姓胡子国。异姓两个胡子国,依据姓氏形成的一半规则,其中应有以国为姓的。可是胡氏的各种家谱、族谱中几乎没有以胡子国的国君为本家族的祖先的记载。由他姓改从胡姓,是胡姓的又一重要来源。传说东汉的重臣胡广本姓黄或王,他的亲身父母因为贫困而不能养育他,于是将他置于翁中,投入河里。至于翁中的婴儿沿河顺流而下,有一胡姓长者听到婴儿的哭声,捞起浮翁,将孩子养育成人,这位黄姓的子孙便改从了胡姓。李唐皇家的后裔为胡三公拯救与危机之中,其后发达,遂为明经胡氏。随着少数民族的汉化,贵姓胡氏者甚多。最初见于史籍记载的北魏之纥骨氏取华夏之姓,为胡氏。此外,许多少数民族都有人改姓为胡的

3闽籍人物

林姓

1、林默(960年——987年),尊称“妈祖”(妈祖,是人们对海上女神的亲昵称呼。)据宋代的文献史料记载,她是莆田湄洲(即今福建省莆田市)一位姓林的女子。妈祖十六岁时,与群女闲游,照妆于井中。忽见神人捧铜符一双,拥井而上,后有仙班簇拥着,把铜符授给她,女伴们都骇得跑开,妈祖则受之不疑,不一会便灵通变化。此后,她虽身在室中,却能时常神游方外,谈吉凶祸福,无不奇中。能驾云飞渡大海,拯救海难,还经常为人治病消灾,远近的人都很感激她,并称她为“神姑”、“龙女”。

2、林则徐(1785年——1850年),福建省侯官县(今闽侯县)人,字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等等[1]。是中国清朝后期政治家、思想家和诗人;官至一品,曾任湖广总督、陕甘总督和云贵总督,两次受命为钦差大臣;因其主张严禁鸦片、抵抗西方的侵略、坚持维护中国主权和民族利益深受全世界中国人的敬仰。

3、林觉民(1887-1911),汉族,福建闽侯人,字意洞,号抖飞,又号天外生。黄花碧血党人“三林”(即林文、林觉民、林尹民,他们同年生、同年为创建民国而捐躯,并称黄花岗“三林”英烈)之一。幼嗣可山先生,性聪慧,幼体弱善病,早丧母,未尝就外傅。14岁时,考入全闽大学堂,开始接受民主革命思想,推崇自由平等学说。性诙谐,涉口成趣,一座倾倒。1905年回乡与陈意映结婚。1906年自费去日本留学,专攻日语。翌年补为官费生,入庆应大学文科,攻读哲学,兼习英文、德文。此间积极从事革命活动,并加入同盟会。1911年春,得知黄兴、赵声等在香港建立统筹部,筹划广州起义,遂赴香港,后回福建召集革命志士。

黄姓

1、黄峭(872-953),字峭山,又名岳,字仁静,号青岗,后裔尊称为峭公或峭山公,锡公的长子,远祖自河南光州固始入闽,为入闽始祖,生于唐懿宗咸通十三年(872)四月十五日戌时,卒于后周太祖广顺三年(953)癸丑十一月初十日巳时,享寿八十有二,卜葬鹳薮黄家林旧茔坐向。自幼沉宏,有智略,官至工部侍郎,娶上官氏、吴氏、郑氏三郡君,共生二十一子。黄峭之第十子黄化为闽粤客家始祖。

以第一世昌意(黄帝之子,有熊氏子派)计算,黄峭为第一百一十七世。

2、黄仁泽(890年——965年),福建省侯官县(今闽侯县)仓山下林(古称白林)人,唐乾宁乙卯科武状元,官节度巡官(系中华黄姓第一武状元),又名黄讽,字仁讽,号仓山生。据史记载:黄璞第五儿子,唐朝乾宁乙卯(895年)武状元,累官至伪闽谏议大夫、节度巡官,始迁侯官仓山下林(古称百林)事迹载福州志。葬上林。妣文氏子慕华居仓山,慕风徙翁潭前黄。王鸿鹏等主编《中国历代武状元》有载。

3、黄中庸(1030年——1110年),《红楼梦》四大家族中生活原型黄氏先祖,字长行,号军城居士,北宋文学家,政治家。祖籍福建省兴化军城西府西巷(今莆田市西雷山巷110号黄侍中第尚存),黄太常卿第。北宋景祐甲戌进士,从小受到其父宋进士宝文阁大理寺评事黄宠的熏陶,学习刻苦,勤奋上进,皇祐四年(1052年)中福建乡试解元,次年,赴京会试第一,经殿试中进士二甲第一名,即传胪。此后,司马光温国公荐其才任太常博士擢广西北海通判,旋任邵武知府,后入朝为中奉大夫、太常寺卿,入值总理太常院,主持修撰皇帝起居礼宾司庙会,起草礼仪诏诰。后擢侍中兼枢密院副使,与欧阳修、包拯、赵抃、刘敞、文彦博、富弼、王尧臣、韩琦等齐名,天性浑厚,为人仁惠。温国公司马迁荐其才,授浙江提刑。为官宽惠,能断奇狱,所活甚众,浙人德之。去日,士民乞留,以温公论荐累官至太常寺卿、侍中兼枢密副使。后蔡京恶之,贬为太常博士,辞之,名入元祐党禁而致仕焉。

陈姓

陈嘉庚(1874年——1961年),又名甲庚,字科次,著名爱国华侨领袖。清同治十三年九月十二日(1874年10月21日)出生于其祖籍福建省同安县(今厦门市同安区)仁德里集美村。9岁人读南轩私塾,17岁赴新加坡协助其父经营米店。不久,其父破产,陈嘉庚独立经营后首先偿还父亲的全部债务,获得良好信誉。此后事业顺利。在新加坡,陈嘉庚最早引进橡胶并进行大面积种植,首先加工橡胶制品并投人大规模工业生产。同时兼营菠萝罐头厂。又把业务拓展到泰国、马来亚及厦门等地。鼎盛时期开办30多家工厂,100多间商店,垦植橡胶和菠萝园15000多英亩,雇佣职工32000多人。民国14年(1925年),他已成为东南亚的“橡胶大王”,著名的大企业家,百万富翁。一手创办了厦门大学、集美大学等学校。

陈景润(1933年5月22日——1996年3月19日),汉族,福建福州人。中国著名数学家,厦门大学数学系毕业。1966年发表《表达偶数为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和》(简称“1+2”),成为哥德巴赫猜想研究上的里程碑。而他所发表的成果也被称之为陈氏定理。这项工作还使他与王元、潘承洞在1978年共同获得中国自然科学奖一等奖。1999年,中国发表纪念陈景润的邮票。紫金山天文台将一颗行星命名为“陈景润星”,以此纪念。另有相关影视作品以陈景润为名。

郑姓

郑成功(1624年——1662年),明末名将,著名的明清之际民族英雄。本名森,字明俨,号大木,福建省南安市人。弘光时监生,隆武帝赐姓朱、号“国姓爷”。清兵入闽,起兵反清。后与张煌言联师北伐,震动东南。康熙元年(1662年)率将士数万人,自厦门出发,于台湾禾寮港登陆,击败荷兰殖民者,收复台湾。他督师十万“气吞吴”的豪迈气概,苦撑大厦之将倾的执著,以及知其不可为而为之的坚忍,无不凝结为一种伟大的精神。郑成功墓在南安市沿着福厦公路的水头镇附近的康店村复船山,为全国重点文物保护单位。于1699年迁葬于康店村的郑氏祖莹,随同迁葬的还有其子郑经的灵柩。当时康熙帝除下敕遣官兵护柩外,还赐挽联一对,日:“四镇多二心两岛屯师敢向东南争半壁;诸王无守土一隅抗志方知海外有孤忠。“尔后还派御林军护陵守墓。同时迁葬于祖莹乐斋公内还有其父郑芝龙,其母和其妻墓氏,迁墓后重立墓碑。

詹姓

1、詹先野,建州崇安(今福建省武夷山市)人,北宋时名士。其博鉴经史百家。仁宗天圣四年领乡荐,继应贤良科。后隐居武夷,吟咏山水间,终日忘归,人谓其有仙风道骨。

2、詹体仁,建宁浦城(今福建省浦城县)人,宋代大臣、名士。少从朱熹学,后进士及第。初任太常少卿等职,后因参予策立宁宗,升太府卿,不久出知福州。后又改任静江知府,任内减免赋税,赈粮救灾。官终司农卿。其博极群书,疏荐为当世名士。有《詹元善先生遗集》。

邱姓

邱怀,畜牧学家。福建省上杭县人。1953年加入中国民主同盟。1983年加入中国共产党。1939年毕业于西北农学院畜牧兽医系。曾任西北农学际讲师。建国后,历任西北农学院副教授、教授,全国地方良种黄牛育种委员会副主任委员。曾主持制订、修订秦川牛种畜省企业标准和国家标准。1979年至1981年主持完成秦川牛早熟性和肉用性能研究,为加快秦川牛选育速度,使秦川牛由役用型向肉役兼用型发展提供了依据。著有《养牛学》,主编有《中国牛品种志》、《实用乳牛学》。

何姓

何遂,福建省闽侯县人。字叙甫,笔名贱夫。1907年加入同盟会。1909年毕业于保定陆军大学第二期。先后参加辛亥革命、讨袁“二次革命”和护国、护法战争。曾任护法军政府靖闽军总司令、直隶军官团教育长。1924年参加冯玉祥发动的北京政变。曾任国民军第三军参谋长、陆军第四师师长、航空署署长,黄埔军校代理校长。1931年九一八事变后,任国民党政府立法委员、立法院军事委员会委员长、辽吉黑抗日后援会副会长兼主任干事、第一战区高级幕僚室主任、西南行营总顾问。抗战胜利后,从事民主活动。建国后,任华东军政委员会委员兼政法委员会副主任、司法部部长。是第一至三届全国人大代表。著有《欧洲观战记》等。

胡姓

胡安国,字康侯,建宁崇安(今福建省武夷山市)人,宋经学家。官至中书舍人兼侍讲。王安石废弃春秋,安国以为其乃先圣传心之要典,故仍潜心研究二十年。諡文定。著有春秋传、资治通监举要补遗等。

爱华网

爱华网