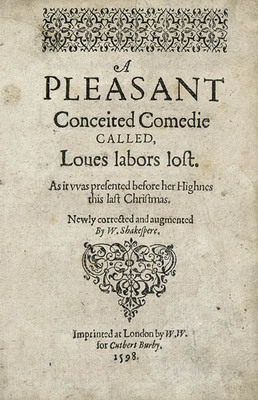

不久前在卓越网上买了一本《沉思录》。经过慎重比较各种版本选择了梁实秋译本。近日与朋友讨论时,谈起梁实秋与其翻译的《莎士比亚全集》,朋友称他的一位书友评价说朱生豪的译本比梁实秋的要好。因为没有看过两个版本,无从比较,从网上专门查了下两个人的资料和其译本的评论和比较,了解和收获颇丰。

其中有段对两人译本的评论:莎剧中的淫秽之词,绝大部分是假借文字游戏,尤其是双关语表现的,通常是隐隐约约,并非常人所能欣赏的。朱生豪译莎剧时,将这方面内容,以及一些较为费解的地方删去了。据梁实秋估计,每剧约删去二百行以上。对此,他颇感可惜。他认为“莎氏原作猥亵处,仍宜保留,以存其真”。本人比较欣赏梁实秋的翻译风格,如同《金瓶梅》如果删除了其中的淫秽之词,那么就其作品就失去其一些东西了。如同梁实秋所言:并非常人所能欣赏的。自己要能有效的鉴别,要会欣赏。

梁实秋(1903年1月-1987年11月3日)

原名梁治华,字实秋,号均默,笔名子佳、秋郎,程淑等。中国著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家,国内第一个研究莎士比亚的权威,祖籍中国浙江杭县(今馀杭),出生于北京。

晚年梁实秋曾说过一生中有四个遗憾:一,有太多的书没有读;二,与许多鸿儒没有深交,转眼那些人已成为古人;三,亏欠那些帮助过他的人的情谊;四,陆放翁但悲不见九州同,现在也有同感。

他是国家社会党党员,否认文学有阶级性。早期梁实秋专注于文学批评,坚持将描写与表达抽象的永恒不变的人性作为文学艺术的文学观,批评鲁迅翻译外国作品的“硬译”,不同意鲁迅翻译和主张的苏俄“文艺政策”,主张“文学无阶级”,不主张把文学当作政治的工具,反对思想统一,要求思想自由。这期间和鲁迅等左翼作家笔战不断。从1927年到1936年,论战持续了八年之久。1936年10月19鲁迅不幸逝世,对垒式论战也自然结束。但是,这场论战所产生的影响既深且远。它不因鲁梁论战的结束而结束。论战所产生的影响实体己超出鲁梁本身,论战性质也己逾越了文学范畴,其余波扩涟到后来年代,以至于今。抗战年间,发生在重庆的那场“与抗战无关”的论争,虽不能说与这场论战有直接的关系,但也不能否认它们之间有着微妙的关联。

朱生豪(1912年2月2日~1944年12月26日)

1912年2月2日,朱生豪出生于嘉兴南门一个没落的小商人家庭,家境贫寒。原名朱文森。兄弟三人,他为长子。不幸10岁丧母,12岁丧父,孤儿三人,由早孀的姑母照顾。入学后改名朱森豪。由于学习勤奋,成绩优秀,1924年7月高小毕业后,插入嘉兴私立秀州中学初中二年级,酷爱国文,英文。1926年升入秀州高中,1929年高中毕业,经校方推荐,保送入杭州之江大学,享受奖学金,主修中国文学,以英文为副科。

大学二年级时参加“之江诗社”,他的才华深得教师及同学的称赞。“之江诗社”的社长夏承焘老师评价他说“阅朱生豪唐诗人短论七则,多前人未发之论,爽利无比。聪明才力,在余师友间,不当以学生视之。其人今年才二十岁,渊默若处子,轻易不发一言。闻英文甚深,之江办学数十年,恐无此不易之才也。”

四年级时,在“之江诗社”的活动中,他认识了当时一年级的宋清如,他后来的女友和妻子。

1933年7月大学毕业后去上海世界书局工作,任英文编辑。头几年工作是参与编撰《英汉求解,作文,文法,辨义四用辞典》。1935年与世界书局正式签订翻译《莎士比亚戏剧全集》的合同。1936年第一部译作《暴风雨》脱稿,8月8日写成《译者题记》。这一年将历年诗稿整理成册,共三集。到1937年7月先后译出《仲夏夜之梦》,《威尼斯商人》,《温莎的风流娘儿们》,《第十二夜》等喜剧。

1937年8月13日日军进攻上海,朱生豪逃出寓所,随身只带有牛津版莎氏全集和部分译稿。寓所被焚,世界书局被占为军营,已交付的全部译稿被焚。8月26回嘉兴,继续莎译。11月18日嘉兴沦陷后避难乡下。1938年下半年重返世界书局,仍抓紧时间进行翻译。1939年冬去《中美日报》馆任编辑。1941年12月8日日军占领上海,冲入“中美日报”馆,朱生豪混在排字工人中逃出,丢失再次收集的全部资料与译稿,三本诗集及宋清如的诗集两册一并被毁。1942年初失业。

1942年5月1日与宋清如结婚,6月与妻子去常熟岳母家居住,至年底补译出《暴风雨》等9部喜剧。朱生豪宁愿贫穷至死,不愿为敌伪效劳,仅靠微薄稿费维持极困难的生活。因要照顾幼弟,至年底,再返嘉兴定居。他闭门不出,工具书仅有两本字典,继续全心投入翻译工作中,译出莎剧的几部重要悲剧《罗密欧与朱丽叶》《李尔王》《哈姆莱特》等。同年秋,健康日衰,但仍握笔不缀,在1943年一年译出莎氏悲剧8种,杂剧10种,成绩惊人!

1944年初带病译出《约翰王》《理查二世》《理查四世》等4部莎士比亚历史剧,4月写完《译者自叙》,编《莎翁年谱》。其时他一直忍受着长期的病痛,体力日衰,在勉强支撑着译出《亨利五世》第一,二幕后,延至六月,确诊为肺结核,卧床不起。至此共译出莎士比亚全部剧作37部中的喜剧13部、悲剧10部、传奇剧4部和历史剧4部,共31部,唯有历史剧中《理查三世》、《亨利五世》、《亨利六世》(上中下)、《亨利八世》6部尚缺,大功垂成。他悲痛地说,早知一病不起,就是拼命也要把它译完。到1 2月病情日益严重,终在1944年12月26日抛下年轻的妻子和刚满周岁的儿子,含恨离开人间,年仅32岁。

朱生豪所译31种莎剧,世界书局于1947—1948年出版了《莎士比亚戏剧全集》1—3辑,1954年,作家出版社又出版了《莎士比亚戏剧集》1—12卷。1978年,人民文学出版社对朱译本作了校订,补充了所缺的6部历史剧和莎士比亚的十四行诗及杂诗,出版了《莎士比亚全集》1—11卷。朱生豪作为中国翻译莎士比亚戏剧的先行者和主要翻译者,对推动我国的戏剧演出、研究和促进中外文化交流,作出了巨大贡献。

朱生豪的翻译态度严肃认真,以“求于最大可能之范围内,保持原作之神韵”为其宗旨。译笔流畅,文词华丽。他所译的《莎士比亚戏剧全集》是迄今我国莎士比亚作品的最完整的、质量较好的译本。我国出版的第一部外国作家全集——1978年版的《莎士比亚全集》(中文本),戏剧部分采用了朱生豪的全部译文。

对于他的一生,可以找到的事迹实在太少,市面上能找到(很罕有的情况下)的书大致有这几本:

《朱生豪传》:最正式的传记;

《诗侣莎魂》:他儿子写的父母传记,看了这本书才知道宋清如在朱生豪去世后几十年中坎坷经历,其坚忍让人敬佩;

《寄在信封里的灵魂》:最开始吸引我的一本书,宋夫人编写,收集了他给宋清如的书信,敏感浪漫有趣;

《朱生豪小言集》:他的旧友范泉收集的他在报社工作时发表的言政社论。

他留下的译作,虽然仍有错漏缺点,却因为他的文字魅力,毫无疑问地成了最受欢迎的版本。

除了他的莎译,请一定要看看他的书信集《寄在信封里的灵魂》,看了这本收集了他从1933至1937年间寄给宋清如的一部分信件的书,你会明白这是怎样吸引人的一个灵魂,也会更明白他译本的魅力来自哪里。

转载网友一段评论:

人民文学出版社版和译林出版社版都是以朱生豪译本为基础,而历史剧则采用其它译本。比较而言,译林版在历史剧的翻译方面要逊色一些。例如《亨利六世(下)》第一幕最后一场有一段台词,原文是:

Women are soft, mild, pitiful andflexible;

Thou stern, obdurate, flinty, rough, remorseless.

Bids't thou me rage? why, now thou hast thy wish:

Wouldst have me weep? why, now thou hast thy will:

For raging wind blows up incessant showers,

And when the rage allays, the rain begins.

人民版翻译如下:

"女人是温存、和顺、慈悲、柔和的,而你却是倔强、固执、心如铁石、毒辣无情的。你要我发怒吗?好,现在叫你称心;你要我流泪吗?好,现在叫你遂意。愤怒的风暴吹起了倾盆大雨,当我的怒气稍稍平静之后,不由得要泪下如雨了。"

整段台词有如行云流水一样,有直入人心的力量,而这是译林版平淡而有失准确的译本无法相比的。单凭这一段翻译,也能义无反顾地抛弃物理上更具现代感的译林版。

顺便插一句,我不太喜欢读原文的文学作品,觉得太花时间。何况四百年前的英语,连现在的英美人都视为畏途,当然更超出我的理解能力。不过,如果要在几个译本之间做出选择的话,倒不妨挑一段原文,自己先译一遍,再拿去同各个译本比较,高下立现。这是我的一条经验,可惜仅适用于英语。

在书店里,我还找到了梁实秋所译的莎翁全集。应该说老先生的翻译质量还是很不错的,而且背景、导读、注释等辅助材料都较前大陆的两个版本翔实。可惜呀,海峡两岸经历了五十年的文化分隔,现在读起这个译本,总有些怪怪的味道,难以沉入其中,只能是敬而远之了。

万直纯:梁实秋与他的《莎士比亚全集》翻译

台湾《联合文学》记者丘彦明,在梁实秋逝世前几个月曾对梁作全面的采访。其中谈及梁实秋所译《莎士比亚全集》一事,当时梁实秋激动地说,又是莎士比亚,我已与他绝交。是的,梁实秋在所译《莎士比亚全集》出版后就声言与莎士比亚绝交。为什么呢?40大册的《莎士比亚全集》由他一人独力译出,而且后30册是在他56岁以后花10年工夫赶译而成。整部全集前前后后花去他38年的宝贵人生。当得知在美国的外孙Macbeth(《麦克白斯》,莎剧之一种)得D不及格时,外公梁实秋回信说:“没关系,根本没有用,曾经误我半生。”莎译确实给了梁实秋很大的辛劳。梁实秋致女儿文蔷的信中说:“一星期校对10本莎氏,可把我整惨了,几乎把我累死了!……译书之苦,不下于生孩子。”特别是翻译的最后几年,他已60多岁了,身患糖尿病和胆结石,后做了胆囊切除手术。以老病之躯,对付艰难的莎作翻译,不能不令他痛苦不堪,以致说出愤激之语。他后几年中病情恶化,年龄增大,对能否顺利完成这一浩大工程,常感力不从心,没有把握。在致文蔷信中说:“我打算以余年完成此一工作……但是上天是否准许我……我自己也无把握,只有靠你们给我祷告了!”为此,他有时“真恨莎土比亚为什么要写这么多”。梁实秋的“怨恨”并不是表明他的厌倦,只说明莎译的工程浩大艰辛,此非常人所能体悟。相反,他对莎氏全集的译成颇感自慰。他曾说,这件事恐怕是他所能做的“最大的一项贡献”,想到此,“心理的满足非言语所能表达”。自言:“我这一生有30年的工夫送给了莎氏,我自得其乐而已。但也有无形的报酬,我从莎氏著作中,培养了一种人生态度,对世界万物抱有浓厚兴趣,对人间万象持理解容忍的心胸。”

梁实秋与莎翁的恩恩怨怨是如何结下的呢?其初,梁实秋与莎著并无深交。在清华读书期间,读过《哈姆雷特》、《朱利阿斯·西撒》等几个戏,巢林老师教他读魁勒·考赤的《莎士比亚历史剧本事》。赴美留学时,哈佛的吉退之教授教他们读《麦克白斯》、《亨利四世》上篇,同时,看过几个莎剧的上演。他对莎氏的认识仅此而已,翻译40本莎氏全集,想都不敢想。梁氏与莎著交往30多年,缘起胡适先生。1931年底,胡适开始掌管中华教育文化基金董事会(即美国庚款委员会)的翻译委员会,组织大规模的翻译计划,其中之一便是翻译《莎士比亚全集》,原拟由闻一多、徐志摩、叶公超、陈西滢和梁实秋5人承担,预计五到十年完成,经费暂定5万。梁实秋立即动手翻译,拟一年交稿两部。可是另外4位始终未动手,于是这项任务落到梁一人头上。抗战开始时,他完成了8部,4部悲剧4部喜剧,1936年商务印书馆发行梁实秋所译这8本戏剧。抗战期间又完成了一部历史剧的翻译。其后基本中断,直到1959年,梁实秋在台湾继续他的莎译工程。他自行规定每天译两千字,两月一本,一年译成五六本。因事务多,很难按计划行事。有时因事未能完成预定任务,第二天加班补上。特别是后来身患多种疾病,他硬是坚持翻译。1966年春,译到最后几本,梁实秋感到最苦,因为比较难,而且较僻,趣味较少,欲“硬着头皮,非干不可”。他特别担心天不假以年月,完不成这一任务。经过这一年的最后冲刺,终于在他预定的年限内大功告成。1967年8月他完成了37本莎士比亚全部戏剧作品的翻译,由台湾远东图书公司出版。为此,8月6日台湾“中国文艺协会”、“中国青年写作协会”、“台湾省妇女写作协会”、“中国语文学会”在台北举行盛大庆祝会。这项工程发起人胡适曾许诺等全集译成将举行酒会庆祝。遗憾的是,胡适先生已于五年前逝世,无缘参加这次盛大庆祝会。梁实秋又用了一年时间译完莎士比亚的3本诗作。至此,40部的莎氏全集全部译完,前后长达38年。

以一人之力花费近40年时间译成全部莎作,其功劳自不待言。还值得一提的是他的翻译原则。首先是存真。梁实秋译作的最早读者是他的妻子、女儿。她们读译作都感吃力,妻子程季淑建议改为流畅的中文,弄通俗些。梁说:“不成,莎士比亚就是这个样子,需要存真。”看来,在“信、达、雅”翻译标准中,他首要遵循的是“信”。不只是在语体上,对莎作中的淫秽内容也坚持存真,不作通常的删节处理。女儿文蔷偶读莎剧,感到其中猥语甚多,不便朗读,便提醒父亲在翻译中可否去荤。他告诉女儿早在1818年,ThomasBowdler就把莎剧内太荤的部分全删了,编印了一部所谓“在家庭里可以朗诵”的全集。这种去荤的办法于是就叫作Bowdlerism。“莎士比亚与性”一直是莎学中一个重要命题。一位英国学者说:“莎士比亚是最长于性描写的伟大英文作家。他毫不费力且很自然,每个汗毛孔里都淌着性。”对此,一直褒贬不一。梁实秋认为,戏剧中含有狠亵成分很正常的,中外皆然。因为剧本主要供演出,并不当案头文学供人阅读,因地因时因人而宜,随时变动,另外过去看戏的观众主要是男性,故没有忌讳,不加限制。梁实秋对英国文坛争论莎氏是不是色情作家,感到不可理解。他还引用了莎氏一首十四行诗,这首诗以描写性欲为主题,表现诗人对于性交的强烈厌恶,以此说明莎作未必是最富色情。梁实秋认为,就莎剧中的淫秽之词,绝大部分是假借文字游戏,尤其是双关语表现的,通常是隐隐约约,并非常人所能欣赏的。朱生豪译莎剧时,将这方面内容,以及一些较为费解的地方删去了。据梁实秋估计,每剧约删去二百行以上。对此,他颇感可惜。他认为“莎氏原作猥亵处,仍宜保留,以存其真”。不只是存真,作为译者他还指出莎剧中许多“时代错误”,即中国所谓的“关公战秦琼”之类的时空错位。梁实秋译莎作看了大量参考书,加上他学识渊博,故能发现许多莎作错误。曾写下专文《莎士比亚与时代错误》,此不赘述。梁实秋不仅是莎作译者,同时也是莎学专家。从存真和辨误两点可看出梁实秋学者品格。

梁实秋翻译莎作40年,没有什么报酬可言,穷年累月,兀兀不休,其间也很少得到鼓励。他说:“领导我,鼓励我,支持我,使我能于断断续续30多年间完成《莎士比亚全集》的翻译者,有三个人:胡适先生、我的父亲、我的妻子。”特别是他的妻子程季淑,是莎译漫漫长途中陪伴他体贴他唯一之人。在莎剧译成庆祝会上著名女作家谢冰莹于致辞中大声疾呼:“莎氏全集的翻译之完成,应该一半归功于梁夫人!”对此,梁实秋很感动。他说,妻子容忍他这么多年做这样没有急功近利可图的工作,而且给他制造身心愉快的环境,使之能安心地专于其事。在梁实秋翻译时长久伏案不知时刻,程季淑不时地喊道:“起来!起来!陪我到院里走走。”她是要他休息,调节调节。每当梁实秋译成一剧,即将手稿交妻子,程季淑便用古老的纳鞋底用的锥子在稿纸边上打洞,然后用线钉缝成线装书的模样。我们褒扬梁实秋用近半生的时光独立完成莎作,不能忘记他身旁那位默默无闻的贤淑女性。

梁实秋一生对文化贡献殊多。他写下以《雅舍小品》为代表的几十本散文;从教几十年,桃李满天下;编写教材辞书多种,嘉惠后学。单单是他花费38年漫长人生年华完成煌煌40卷的《莎士比亚全集》的翻译就是一件不朽的盛事,永载中华民族文化史册。

爱华网

爱华网