(文莱按:古人说“修辞立其诚”,这篇文章也是我长久以来的思考结果,在此首发,这种对王阳明“良知论”的理解也是自家体贴出来,希望能对大家有用。我素来认为哲学都是个人化的,我们无法强制别人接受思想,最多只能是吸引,来反思,哲学如果对个人无用,那么它真就无用;如果对个人有用,那么它将是革命的力量。哲学的意义在此!我没有写文章打草稿的习惯,文章稍微有点凌乱,等有机会再调整。)

没有哪一个古人能像王阳明这样身前身后美名不断,并且尤其受到今天人的喜欢。个中缘由还不好断言,不知道有没有人说说原因,我是很想知道的。朱熹大家很讨厌,更多的都是些非理性的责骂,把“存天理,灭人欲”作为他的一条罪证。实际上这句话是大部分宋明儒的共识,提到致良知时,王阳明也是这个观点,“只是要正人心,只是要存天理,灭人欲”(《传习录》上)。天理纯粹至善,人欲为恶乃是共识。有说朱熹是伪君子,假道学,而这只是后来搞坏掉的,如果开始即是坏的,也不会流传那么久,否则,我们不得不说我们的祖先也太蠢了些。或许是因为有比较的缘故,把朱熹搞成小丑,王阳明就成了圣人了。但是,今天那么多人喜欢,我确实不知道怎么回事。

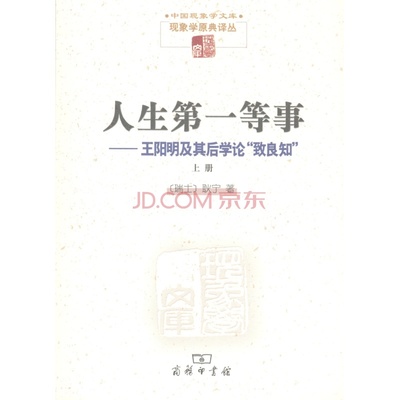

王阳明最重要的理论无非“致良知”,“吾平生所教,只致良知三字”,这三个字稍微知道王阳明的,差不多就清楚是他在百死千难中所得,所以,这三个字就有很重的分量。王阳明这么重视这三个字,那么到底这是什么意思?“千百年圣学,心学也”,这心学也就是王阳明的“致良知”学说,除此外,在王阳明看来,更无别的学问。

我们清楚,儒家学说是入世间法,目的就在于实现社会的大治。用时髦的话说——和谐(但是这两个字得小心点用,因为现在这差不多成贬义了,但我这里是它的原意)。那么王阳明的“致良知”是如何实现一个儒者心里的理想,实现社会的和谐的呢?

致良知是“良知”和“致知”的和合,“良知”来自《孟子》,“人之不学而能者,其良能也;不虑而知者,其良知也”。“致知”则来自《大学》,“致知在格物”。致良知简单地说,就是把我们自身固有的纯粹至善的良知推致到事事物物上,使万物皆得其理。为什么要做致良知的功夫?原因就在于我们的良知常常会被物欲蒙蔽,不推致良知,虽拥有这个良知本体,但是我们浑然不知,以至于成就不了我们的德性,就会为恶。“心之理无穷尽,原是一个渊,只为私欲窒塞,则渊之本体失了。如今念念致良知,将此障碍窒塞一齐去尽,则本体已复,便是天渊了”(《传习录》下)。

良知纯粹至善,不虑而知,就是说我们只要随着本心发动,那么我们就必然是善的。这 自然不错,但是大部分只是理解到这个层次,所以,致良知并不对他起到作用。为什么会这样?原因在于,我们把致良知三字想得太简单了,好像只要我们一觉悟,我们也是圣人了,后来明末“满街都是圣人”的狂辞,就是太大意,以为已经明白了致良知了。那么我们也自然会问,既然我们是跟从良知的,那么我们随良知走,为什么还会不完满?为什么还在为恶?为什么我们还是不知所从?如果我们的良知就是判别是非的标准,那么只要我们反本归心,不就一切都善了吗?问题是这么简单吗?或许未必。如果真就这样,王阳明何必九死一生,才发现了“良知”呢?

朱陆之辨是学术上的公案,陆九渊批评朱熹“道问学”为支离,认为自己的“尊德性”为简易。王阳明是心学集大成,自然倾向于陆九渊,走简易的路子。但是他的简易并不是绝对的简易,只要一顿悟,就成圣人的。没那么简单。

在《大学问》中,王阳明指出了致良知的关键:“良知所知之善,虽诚欲好之矣,苟不即其意之所在之物而实有以为之,则是物有未格,而好之之意犹为未诚也;良知所知之恶,虽诚欲恶之矣,苟不即其意之所在之物而实有以去之,则是物有未格,而恶之之意犹为未诚也。”

(文莱按:《大学问》意思是对《大学》这部书的问答。“诚”,实也,不自欺之谓也。阳明先生把物解释为意之所在,如意用于事亲,则事亲为一物。所以,阳明把“格物”解释为“正心”,“格”训作“正”)

关于如何致良知,在这里给出了说明。良知是全知全能(具体为什么会全知全能,这里没有作讨论,一般都把此当作前提,但是为什么如此,实际上有些其他解释,但是既然把它作为逻辑前提,就从此前提讨论)的,那么良心发动无不善。但是如何致此纯粹至善的良知,这里提出了实行之的要求。并不是说我们良知告诉我们偷窃是不对的,我们就知道什么是恶,我们就叫已经致良知了!必须在我们处于那种事情面前(如我们饥寒交迫),我们做出不偷窃的事情,这才叫致良知;并不是良知告诉我们救人是善的,我们就以为我们知道什么是善,我们就叫已经致良知了,必须爱我们处于那种事情面前(如见孺子入井),我们做出救人的事情,这才叫致良知。

所以,我们就发现了,王阳明的良知说,并不是要我们冥思苦想,参禅论道就可以的,这是最大的误解。王阳明力倡知行合一,也就是出于知行不一的顾虑,只知不行,或只行不知都是不对的。知而不能行,只是还未知,未有知而不行者,知行相须,知行本体本身就是一个。所以,那些知道诚实是善的,却为了私利而撒谎者,根据上面引文分号前说明,只是未知。所以,为恶只是因为并没有致良知的缘故。这里,我们发现了很奇妙的事情,即我们看到了苏格拉底“美德即知识”、“罪恶源于无知”的翻版,中西古今的哲人,是相通的。

致良知并不是一次性的。我们每个人都有全知全能的良知,这是我们能够超凡脱俗,实现境界超越的材质,但是并不是每个人都能实现善生,成为受人景仰的有德性的人,在于并不是所有人都能致那良知。致良知是实行,是不间断的在事事物物上取历练,去正心,把我们的心正好了,要费大工夫,并不是一蹴而就的,我们需要在一件件事情上,尤其是在我们遇到与良知相背的事情时,我们该如何选择。

当我们为了私利而违背良知撒谎使诈,我们好像知道这样不善,却还是做,我们会把责任推到良知上,会说既然我有良知,还是去做恶事了,说明良知并不起作用。实际上是什么呢?我们自以为我们已经致良知了,我们以为我们的良知可以很快地变现使用,面临选择良知立马出发判断!我们何其无知,之所以这样,是因为我们并没有做致良知的工夫,致良知就是在那些需要做选择的时候,才表现的那么露骨,你选择了为恶,就是放弃致良知,你放弃为恶,才是致良知。当我们致良知的多了,我们就会越来越摆脱私利的干扰,我们的良心上的灰尘越来越少,于是终于有一天,成为明镜,恢复那天渊,这才叫致良知的极限。

良知是纯粹至善的,我们或许现在要怀疑,我们怎么可以相信良知能做判断的标准呢?那我就觉得饥寒交迫时偷窃是善的,那这也能是偷窃的理由啊!但是,那是你的良知吗?我们都可以扪心自问,这是我们的良知吗?在所有的选择上面,如果我们真从我们的良知做选择,要少多少恶啊!王阳明是“只致良知三字”,这三个字的力量在此!“致知二字,是千古圣学之秘。。。。。。此是孔门正法眼藏,从前儒者多不曾悟到,故其卒入于支离”(《与薛尚谦书》)。

那么我们致良知为什么会如此重要?这就在于它不仅能够实现社会的和谐,也是个人安身立命的根本,人生意义之所在。人活着无非为了一点,就是活出意义,获得幸福。没有意义的人生,生活的不幸福,正如苏格拉底所说,“真正重要的问题不是活着,而是获得好”。如果生活没有任何希望,我们无法感到生命的意义,如行尸走肉般活着,这或许是自杀的理由,除此而外,你能不能给我找另一个理由,告诉我,自杀者的原因?个人致良知,得到的是善生,是境界的提升,而一个人的德性是事业成功的关键因素。格致诚正修齐治平,由个人而递升到社会,则实现全社会的和谐。为什么个人要选择致良知,因为不这样,则是人生的灰暗,茫然失措不知所以,局限在个人狭小的空间,意义又从何而来?我们不是要善生获得幸福吗?舍致良知,我们还有其他的法子吗?我们做个伪君子,为个人私利什么都干,果真就获得幸福了?我们每做一次恶,我们就一次又一次地撕咬我们的灵魂。表面上获得了名利,夜深了,会不会独立喋血无眠呢?

另外,还有一个更重要的问题,就是这个良知到底是不是理性的?抑或是非理性的神秘主义?当我们说要致良知时,实际上也就是在认识你自己,这我们能不能说是非理性的?当我们说良知是全知全能的时候,我们能不能说良知是完全理性的?我们都不能这么轻率,那么,我们宁可说良知是超理性的,它通向意义的深度,是个天渊。这或许是现代人更需要的,完全的理性在近代西方受到洪水般的批判,而后现代我们则无法接受,那么我们可以选择什么呢?社会又期待什么样的思想,让我们芸芸众生能够领略生命的价值与尊严,活出意义来呢?我们不能简单的说,那就致良知吧。实际上王阳明的格物致知并不就是《大学》的本意,但却自有它思想史上的价值,因为一种思想总要与时偕行才有生命力,而这种全新的诠释,也是正常和必要的。我们今天理解的孔学肯定不是原典儒学,而且即使现在有的学者宣称的,他们搞得是原典儒学,那也是不可能的。既然如此,我们不妨换一个名字。为了避免大家总是想到自己所理解的“致良知”,我们不妨说,这里的良知叫做——真性情。

爱华网

爱华网