作者:清华大学建筑学院 秦佑国

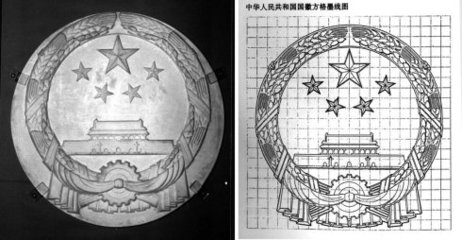

国徽是在1950年9月20日由中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东公布的:

中央人民政府命令

中国人民政治协商会议第一届全国委员会第二次会议所提出的中华人民共和国国徽图案及对该图案的说明,业经中央人民政府委员会第八次会议通过,特公布之。

此 令

主席 毛泽东

1950年9月20日

同时颁布的《中华人民共和国国徽图案说明》全文如下:

国徽的内容为国旗、天安门、齿轮和麦稻穗,象征中国人民自“五四”运动以来的新民主主义革命斗争和工人阶段领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的新中国的诞生。

这个具有强烈中国传统特色和民族艺术风格,极好地体现了新中国政权特征,庄严富丽的中华人民共和国国徽达到了政治含义和艺术造型的完美结合,体现了设计者强烈的爱国热情和高度的艺术水平。而它的产生却经历了曲折的过程。

1949年6月15日,中国人民政治协商会议筹备会在北平召开,会议决定设立6个工作小组,其中第6小组的任务是研究草拟国旗、国徽、国歌、纪年、国都等方案。组长是马叙伦。

7月9日第6小组举行第一次会议,会上决定国旗、国徽评委会8人:翦伯赞、蔡畅、李立三、叶剑英、田汉、郑振铎、廖承志、张奚若。

7月10日政协筹备会发布《征求国旗、国徽图案及国歌词谱启事》,向全国征集方案,截止日期为当年8月20日。对国徽提出的设计要求:“(甲)中国特征;(乙)政权特征;(丙)形式须庄严富丽”。

8月5日第6小组举行第二次会议,会上对一个18人的专家名单进行了讨论,最后聘请徐悲鸿、梁思成、艾青三位专家为国旗国徽初选委员会顾问。

梁思成先生此后即以“初选委员会顾问”的身份参加政协第6小组关于国徽的历次会议。

8月20日截止日期到达,共征得“国旗一千五百件,国徽几十件,国歌二百件左右”(马叙伦语)。

8月22日召开国旗国徽初选委员会第一次会议。对于应征的国徽方案,大家都表示不满意:

马叙伦:国徽怎么办?

郑振铎:现在一个都没有(指好的而言)。

马叙伦:我们就连国徽参考图样都提不出吗?

张奚若、郑振铎:我们说都要不得。

梁思成:在国徽上一定要把中国传统艺术表现出来,汉唐有很多东西可供参考。

沈雁冰、徐悲鸿:这个徽上的朱雀也很好看。

郑振铎:椭圆比圆的好看,应该有字(指国徽底部带字的一张)。

马叙伦:今天我们提出哪几张作参考?

——主席照大家评论的几张收集起来,会后计数初选结果共四幅。

梁思成先生第一次参加有关国徽设计的会议,就明确提出:“在国徽上一定要把中国传统艺术表现出来”。

8月24日第6小组举行第三次会议。关于国徽,会议最后决定:“因收到的作品太少,且也无可采用的,已另请专家拟制,俟收到图案之后,再行提请决定。”

9月14日第6小组举行第四次会议,传达了毛泽东对国旗国徽设计的意见:“国旗上不一定要表明工农联盟,国徽上可以表明。”会上选出国旗图案第17号与第11号之修改及国徽图案两张提供常委会参考。

9月25日晚,毛泽东、周恩来在中南海召开会议,协商国旗、国徽、国歌等问题,梁思成应邀参加。

毛泽东赞成以《义勇军进行曲》为国歌,五星红旗为国旗。

关于国徽大家发言都对初选的图案不满意。毛泽东最后说:“国旗决定了,国徽是否可慢一步决定,原小组还继续设计,等将来交给政府去决定。”

从上述文字中可以知道:公开征集未得到满意的国徽图案,8月24日以后有一个“专家”“小组”在另行设计国徽图案,但所提供的方案初选没有通过。这个小组就是张仃和钟灵。

政协档案馆现存有一份文件,封面字样是“国徽图案参考资料 人民政治协商会议筹备会编印 一九四九年九月二十五日”,内容是《中华人民共和国国徽应征图案候选修正图案说明》,摘录如下:

甲、设计含义总说

工人阶级(经过共产党)领导的,工农联盟为基础的,人民民主专政的中华人民共和国,像一个太阳一样,在东方升起。这一有五千年悠久历史与文化的伟大古国,在共产主义的光芒照射之下,获得了解放。

乙、纹样含义详解

(一)齿轮,嘉禾(本文作者评注:只有麦子,没有水稻,因为苏联没有水稻)的结合,代表工农联盟。

(二)衬景及五角红星(本文作者评注:是“五角红星”,不是“五星”——五颗星),代表工人阶级的先锋队——共产党的领导,及共产主义的光芒普照全球。

(三)地球上面将我国版图显露出来,表现了我国特征——地域辽阔广大。

设计者:张仃、钟灵

张仃、仲灵共设计了5个相似的图案,现仍收存在政协档案馆。

这5个图案与张仃此前设计的政协会徽相似,且与苏联和东欧一些社会主义国家的国徽相似。

张仃设计的政协会徽

苏联及加盟共和国的国徽

1949年9月27日召开的政协第一届全体会议讨论并通过了国旗、国都、国歌、纪年4个决议案。大会主席团决定,邀请专家另行设计国徽图案。

清华大学营建系林徽音、莫宗江等在1949年10月23日提交了一个国徽图案和《拟制国徽图案说明》。

林徽音等1949年10月30日方案

林徽音等《拟制国徽图案说明》

《说明》全文如下:

拟制国徽图案说明

拟制国徽图案以一个璧(或瑗)为主体:以国名、五星、齿轮、嘉禾为主要题材;以红绶穿瑗的结衬托而成图案的整体。也可以说,上部的璧及璧上的文字,中心的金星齿轮,组织略成汉镜的样式,旁用嘉禾环抱,下面以红色组绶穿瑗为结束。颜色用金、玉、红三色。

璧是我国古代最隆重的礼品。《周礼》:“以苍璧礼天”。《说文》:“瑗,大孔璧也。”这个璧是大孔的,所以也可以说是一个瑗。《荀子·大略篇》说:“召人以瑗”,瑗召全国人民,象征统一。璧或瑗都是玉制的,玉性温和,象征和平。璧上浅雕卷草花纹为地,是采用唐代卷草的样式。

国名字体用汉八分书,金色。

大小五颗金星是采用国旗上的五星,金色齿轮代表工,金色嘉禾代表农。这三种母题都是中国传统艺术里所未有的。不过汉镜中有 形的弧纹,与齿纹略似,所以作为齿轮,用在相同的地位上。汉镜中心常有四瓣的钮,本图案则作成五角的大星;汉镜上常用小粒的“乳”,小五角星也是“乳”的变形。

全部作成镜形,以象征光明。嘉禾抱着璧的两侧,缀以红绶。红色象征革命。红绶穿过小瑗的孔成一个结,象征革命人民的大团结。红绶和绶结所采用的褶皱样式是南北朝造象上所常见的风格,不是西洋系统的缎带结之类。设计人在本图案里尽量地采用了中国数千年艺术的传统,以表现我们的民族文化;同时努力将象征新民主主义中国政权的新母题配合,求其由古代传统的基础上发展出新的图案;颜色仅用金、玉、红三色;目的在求其形成一个庄严重典雅而不浮跨不艳俗的图案,以表示中国新旧文化之继续与调和,是否差强达到这目的,是要请求指示批评的。

这个图案无论用彩色,单色,或做成浮雕,都是适用的。

这只是一幅草图,若蒙核准采纳,当即绘成放大的准确详细的正式彩色图、墨线详图和一个浮雕模型呈阅。

林徽音 雕饰学教授,做中国建筑的研究

莫宗江 雕饰学教授,做中国建筑的研究

集体设计

参加技术意见者

邓以蛰 中国美术史教授

王 逊 工艺史教授

高 庄 雕塑教授

梁思成 中国雕塑史教授,做中国建筑的研究

一九四九年十月二十三日

这个方案首次将国旗上的五颗金星设计入国徽图案,且“以红绶穿瑗的结衬托”也应用在后来的国徽中,用玉璧的造型已具备了后来国徽是浮雕而不是一幅图画的特征。而国徽图案要体现“中国数千年艺术的传统”和“民族文化”与“新母题配合”“发展出新的图案”是梁思成和林徽音先生始终坚持和追求的。

新中国成立后,被某些人称为“从延安时期起就作为党内第一设计专家的张仃”,参加了“五人接管小组”,“接管了旧国立北平艺专,其后,中央美术学院成立,他担任实用美术系主任、教授。”张仃带领中央美院的国徽设计小组(其中有周令钊先生)又做了一个方案。

1950年6月1日马叙伦给全国政协常委会的报告中关于国徽设计的文字如下:

现在国旗、国徽、国歌、国都、纪年方案审查委员会,又据专家参加原来选出比较可供选择的五种国徽图案,另外拟制了两种,其中一种,仍然取法原来五种造意,而于形式上略加变更。另补一种则造意略有不同,着重于中国民族形式的表现。现将这两种新拟的图案,连同原来的五种,一并送请审核并请提出(交)全国委员会全体作最后决定。

附送国徽图案七种。

召集人 马叙伦

1950年6月1日

报告中的国徽图案七种中,“原来选出”的五种是上面提到的张仃、钟灵设计的五个图案,“着重于中国民族形式的表现”的是林徽音、莫宗江的方案,而“仍然取法原来五种造意,而于形式上略加变更”的应该是张仃、周令钊等设计的另一个图案。遗憾的是在全国政协档案处现藏的国徽设计图稿中,未找到这个图案。但有档案可以映证,这个图案外圈与张仃、钟灵设计的五个图案相似,是“仿(政协)会徽形式”的,而中间是一个彩色的斜透视的写实的天安门图形。

1950年6月21日马叙伦、沈雁冰的《国徽审查组报告》中写道:

计得有仿政协会徽拟制的五个图案,亦仿会徽形式而以天安门为主要内容的一个图案,另有以民族形式拟制的两个图案,一并送请全国委员会常务委员会审定。1950年6月11日国徽小组会上,张奚若发言中较为仔细地谈到这个方案:昨天我参加第五次常务会议,感觉天安门这个图式中的屋檐阴影可用绿色,房子是一种斜纹式。但是有人批评它象日本房子,似乎有点像唐朝的建筑物,其原因由于斜式与斜仪(原文如此)到什么程度,是否太多?调和否,其次从房子本身来说不是天安门,而是唐朝式。后来我与周总理谈过后,认为采取上述图样房子是必再加以修改的。有人认为上面一条太长,而下面的蓝色与红色的颜色配合是不一定适宜的。

1950年6月10日政协第五次常务委员会讨论了第6小组送审的七个国徽图案,在6月11日下午四点国徽小组会议上,首先是马叙伦传达了政协常委会的审议情况:

关于国徽这件工作我们筹备时间相当长久,曾交大会审查未获得适当解决。我想在这次中国人民政治协商会议第一届全国委员会第二次会议能获得解决的。不过前经第五次常务委员会议议决采取国徽为天安门图案,其次里边设计过程可让他们作报告。

接着就是张奚若讲了上面的那段话,介绍了常务会讨论的情况。

在张奚若发言后,梁思成发言,对这个“采用天安门式”的方案发表了意见:

我觉得一个国徽并非是一张图画,亦不是画一个万里长城、天安门等图式便算完事,其主要的是表示民族传统精神,而天安门西洋人能画出,中国人亦能画出来的,故这些画家所绘出来的都相同。然而并非真正表现出中华民族精神,采取用天安门式不是一种最好的方法(本文作者评注:是“天安门式”),最好的是要用传统精神或象征东西来表现的。同时在图案处理上感觉有点不满意,即是看起来好像一个商标,颜色太热闹庸俗,没有庄严的色彩,又在技术方面:a.纸用颜色印;b.白纸上的颜色要相配、均匀;c.要做一个大使馆门前雕塑,将在雕塑上不易处理,要想把国徽上每种颜色、形状表现出来是不容易的;d.这个国徽将来对于雕刻者是一个艰巨工作。由于以上这几点意见贡献,这次通过决议案(天安门为中华人民共国国徽)的国徽图形上修改的意见。

随后张奚若、沈雁冰发言,表示赞成国徽采用天安门图形。张奚若说:

我今天所谈的仅把设计过程谈谈。我个人感觉用天安门是可以的,从其内容上来说:它代表中国五四革命运动的意义,同时亦代表中华人民共和国诞生地,……

(本文作者评注:请注意此话是张奚若所说,不是张仃所说)

沈雁冰说:

我听到很多人对国徽有分歧意见的,我们理想的国徽是代表着工农联盟的斗争精神以及物产领土等方面,倘若把古代方式添上去有许多不适当的,其次民族意识亦用什么东西来代表,……我对采取天安门图形表示同意,因为他是代表中国五四运动与新中国诞生之地,以及每次大会在那里召集的。最好是里边不要写“中华人民共和国”几个字,看起来有点太俗了。

会议最后“原则上通过天安门图形”。

事情到此,如果国徽方案由张仃等一家自己修改完成,历史就简单了,但恐怕也就不会得到现在国徽这样完美的形象了。

6月11日下午国徽小组会议后,周恩来约请了梁思成先生。这件事可从6月15日晚召开的“全委会第二次会议国徽组第一次会议”的会议记录中知道,会议记录全文如下:

全委会第二次会议国徽组第一次会议记录

时间:六月十五日下午八时

地点:全委会后花厅

出席人:马叙伦 张奚若 沈雁冰 郑振铎 陈嘉庚 李四光张冲 田汉 梁思成 周恩来

主席:马叙伦 记录:万仲寅

梁思成报告:周总理提示我,要以天安门为主体,设计国徽的式样,我即邀请清华营建系的几位同人,共同讨论研究,我们认为国徽悬挂的地方是驻国外的大使馆和中央人民政府的重要地方,所以他必须庄严稳重。因此,我们的基本看法是:

(1)国徽不能像风景画 国徽与图画必须要分开,而两者之间有一种可称之为图案。我们任务是要以天安门为主体,而不要成为天安门的风景画,外加一圈,若如此则失去国徽的意义,所以我们要天安门为主体,须把他程式化,而使他不是风景画。

(2)国徽不能象商标 国徽与国旗不同,国旗是什么地方都可以挂的,但国徽主要是驻国外的大使馆悬挂,绝不能让他成为商标,有轻率之感。

(3)国徽必须庄严 欧洲十七八世纪的画家开始用花花带子,有飘飘然之感。我们认为国徽必然是庄严的,所以我们避免用飘带,免得不庄严。至于处理的技术,我们是采用民族形式的。

田汉:梁先生最要避免的是国徽成为风景画,但也不必太避免。我认为最要考虑的是人民的情绪,那一种适合人民的情绪,人民就最爱他,他就是最好的。张仃先生设计的与梁先生设计的颇有出入,他们两方面意见不同,非常重要。梁先生的离我们远些,张先生的离我们近些,所以我认为他们两位的意见需要统一起来。

讨论决定:

将梁先生设计(本文作者评注:是“设计”,不是你创意,我图纸成稿)的国徽第一式与第三式合并,用第一式的外圈,用第三式的内容,请梁先生再整理绘制。

(散会)

张仃等人在6月15日也提交了他们的修改方案,天安门从斜透视改为正立面,但时间匆忙,立面上画了10开间(中间1间,左侧4间,右侧5间)。

张仃等6月15日的方案

张仃等《国徽应征图案设计含义》

其设计说明书如下:

设计含义

国徽应征图案设计含义:

一、红色齿轮、金色嘉禾、象征工农联盟。齿轮上方,置五角金星(本文作者评注:是“五角金星”,不是“五星”——五颗星),象征工人阶级政党——中国共产党的领导。

二、齿轮嘉禾下方结以红带,像征全国人民大团结,国家富强康乐。

三、天安门——富有革命历史意义的代表性建筑物,是我五千年文化,伟大、坚强、英雄祖国的象征(本文作者评注:未见五四运动、新中国成立的话)。

附设计人意见书

在国徽草案设计过程中,因清华大学梁思成诸先生亦在进行设计,为互相充实设计内容与表现形式,故一度交换意见,对梁先生之设计理想,颇表钦佩,我们的设计接受了梁先生很多宝贵意见,但与梁先生意见相左部分,仍加保留,故附上意见书,作为补充说明:

一、关于主题处理问题:

梁先生认为:天安门为一建筑物,不宜作为国徽中构成物,图式化有困难,宜力避画成一张风景画片,要变成次要装饰。

设计人认为:齿轮、嘉禾、天安门,均为图案主要构成部分,尤宜以天安门为主体,即使画成风景画亦无妨(世界各国国徽中画地理特征的风景画是很多的)不能因形式而害主题。

二、关于写实手法问题:

梁先生认为:国徽造型最好更富图式化、装饰风,写实易于庸俗。

设计人认为:自然形态的事物,必须经过加工、才能变成艺术品。但加工过分或不适当,不但没有强调自然事物的本质,反而改变了它的面貌,譬如群众要求的嘉禾式样是非常现实的,又非常富于理想的,金光闪闪,颗粒累累,倘仅从形式上追求,无论自出汉砖也好,魏造象也好,不能满足广大人民美感上的要求的,写实是通俗的,但并不是庸俗的。

三、关于承继美术历史传统问题:

梁先生认为:国徽图案应继承美术上历史传统,多采用民族形式。

设计人认为:梁先生精神是好的,但继承美术上历史传统,应该是有批判的,我们应该承继能服务人民的部分,批判反人民的部分,这是原则。更重要的:不是一味模仿古人,无原则歌倾古人,而是“推陈出新”。

梁先生认为:国徽中彩带仿六朝石刻为高古,唐代就火气重了。

设计人认为:六朝的,唐的石刻造型都可取法,看用于什么场合,有些六朝石刻佛像彩带,表现静止,确是精构,倘用在国徽中,就太静止了,而唐之吴带是运动的,所谓“吴带当风”,国徽彩带采用这样精神,正适应革命人民奔放感情的要求。

四、关于色彩运用问题:

北京朱墙、黄瓦、青天,为世界都城中独有之风貌,庄严华丽,故草案中色彩,主要采朱、金(同黄)、青三色,此亦为中国民族色彩,但一般知识分子因受资本主义教育,或受近世文人画影响,多厌此对比强烈色彩,认为“不雅”(尤其厌群青色,但不可改为西洋普蓝,及孔雀蓝,否则中国气味全失,且与朱金不和)。实则文人画未发展之前,国 画一向重金、朱,敦煌唐画,再早汉画,均是如此,更重要的是广大人民,至今仍热爱此丰富强烈的色彩,其次非有强烈色彩,不适合装饰于中国建筑上,倘一味强调“调和”,适应书斋趣味,一经高悬、则黯然无光,因之不能使国徽产生壮丽堂皇印象。

设 计 者:张 仃

提供技术意见者:张光宇 周令钊

助 理 绘 画 者:曹肇基

通 讯 处:中央美术学院

一九五零年六月十五日

1950年6月10至6月15日这6天的历史真实在上述档案文件中反映得清清楚楚,但在几十年后的今天,却被张仃本人及其他一些人大肆渲染成,张仃和梁思成关于国徽中是否采用天安门发生了激烈的争论,说张仃认为天安门是五四运动的发源地,是新中国宣布诞生的地方,而梁思成则认为天安门是封建皇权的象征……。他们把此炒得沸沸扬扬,到处散布,《中华读书报》1998年2月6日整版文章,12月19日凤凰卫视“杨澜工作室”对张仃的采访等等,目的就是一个,把整个国徽设计就集中到是否采用天安门这一点上,抬高张仃,贬低梁思成,进而说现在国徽的设计者(有的叫做“主体创意”者)是张仃,而梁思成等只是按照张仃的创意制图,是“图纸成稿”,高庄是“模型定型”。

然而档案纪录的历史事实是,在6月10日政协常委会“议决采取国徽为天安门图案”后的第二天6月11日下午,梁思成作为国徽评选委员会顾问参加国徽小组会议发言讲了对所选方案的意见的那一段话,会议最后:“原则上通过天安门图形”,晚上周恩来“提示”梁先生“要以天安门为主体,设计国徽的式样”,梁先生接受了。哪里表明和哪有时间梁思成和张仃发生了激烈的争论呢?而且把张奚若6月11日同意采用天安门图形的话“它代表中国五四革命运动的意义,同时亦代表中华人民共和国诞生地”变成了张仃的话。要知道张仃在6月15日提交的《国徽应征图案含义》中对天安门图形的解释还是:“天安门—富有革命历史意义的代表性建筑物,是我国五千年文化,伟大、坚强、英雄祖国的象征。”哪里有“五四运动”“新中国诞生”的字眼呢?

至于说梁思成认为天安门是“封建皇权的象征,怎么把封建皇权的象征变成人民政权的一种象征呢?他没有想到这一点”,那是1993年梁思成、林徽音的儿子梁从诫先生的话,他在1950年还是个中学生,这些话只能是梁从诫先生几十年后想当然的推想。张仃是1950年6月11日国徽小组会议的参加者,他应该知道梁思成在会上讲了什么,怎么可以把会上张奚若的话变成自己的话,把几十年后梁从诫的话变成梁思成的话,在电视上侃侃而谈呢!我们却可以举出一个反证,证明梁思成先生当时不会这样来认识天安门。1950年5月7日出版的《新建设》,发表了梁思成的文章《关于北京城墙存废问题的讨论》,文中写道:天安门不是皇宫的大门吗?中华人民共和国的诞生就是在天安门上由毛主席昭告全世界的。我们不要忘记,这一切建筑传统的遗物都是古代多少劳动人民创造出来的杰作。

梁思成和张仃的争论和分歧是什么呢?主要是在国徽的艺术要求和艺术形式上。

梁先生说:“采取用天安门式不是一种最好的方法”(这是几十年后被一些人揪住不放的一句话),也是从“式”上面讲的。张仃等在6月15日的《图案说明书》中也是说:“梁先生认为:天安门为一种建筑物,不宜作国徽中的构成物,图式化困难”。这里没有牵扯到任何有关天安门的政治象征问题。比较一下梁思成先生6月15日的报告和同一天张仃提交的设计说明就可以清楚地看到两者在对国徽的艺术要求和形式处理上是存在明显分歧的。任何一个没有偏见的,稍具艺术鉴赏力的人,只要把上述历史文件读一遍,再把6月15日张仃等提交的方案和清华大学营建系6月17日提交的方案比较一下,一定会判断出两者艺术水准的分野。

6月17日清华大学营建系国徽设计小组在梁思成、林徽音的领导下提交了设计方案和《国徽设计说明书》。

清华大学营建学系1950年6月17日方案

清华大学营建学系1950年6月17日方案的《国徽设计说明书》

说明书如下:

国徽设计说明书

设计人:国立清华大学营建学系

一、我们的了解是:

国徽不是寻常的图案花纹,它的内容的题材,除象征的几何形外,虽然也可以采用任何实物的形象,但在处理方法上,是要强调这实物的象征意义的。所以不注重写实,而注重实物的形象的简单轮廓,强调它的含义而象征化。

它的整体,无论是几件象征的实物,或几何形线纹的综合,必须组成一个容易辨认的、明确的形状。

这次的设计是以全国委员会国徽小组讨论所决定采用天安门为国徽主要内容之一而设计的。因为天安门实际上是一个庞大的建筑物,而它前面还有石桥、华表等许多复杂的实物,所以处理它的技术很需要考虑,掌握象征化的原则,必然:

(一)极力避免画面化,不要使它成为一幅风景画,这就要避免深度透视的应用,并避免写真的色彩。

(二)一切需图案化、象征化。象征主题内容的天安门,同其他象征的实物的画法的繁简必须约略相同,相互组成一个图案。

二、这个图案的象征意义

图案内以国旗上的金色五星和天安门为主要内容。五星象征中国共产党的领导与全国人民的大团结;天安门象征新民主主义革命的发源地,与在此宣告诞生的新中国(本文作者评注:是清华的设计说明这么说的,而张仃的设计说明没有如此说,怎么几十年后,被张仃给颠倒过来了)。以革命的红色作为天空,象征无数先烈的流血牺牲。底下正中为一个完整的齿轮,两旁饰以稻麦(本文作者评注:清华是有稻有麦,而张仃方案只是麦),象征以工人阶级为领导,工农联盟为基础的人民民主专政。以通过齿轮中心的大红丝结象征全国人民空前巩固团结在中国工人阶级的周围。就这样,以五种简单实物的形象,藉红色丝结的联系,组成一个新中国的国徽。

在处理方法上,强调五星与天安门在比例上的关系,是因为这样可以给人强烈的新中国的印象,收到全面含义的效果,为了同一原因,用纯金色浮雕的手法,处理天安门,省略了繁琐的细节与色彩,为使天安门象征化,而更适合于国徽的体裁。

红色描金,是中国民族形式的表现手法,兼有华丽与庄严的效果,采用作为国徽的色彩,是为中国劳动人民所爱好,并能代表中国艺术精神的。

一九五零年六月十七日

需要着重指出的是,尽管政协常委议决“采取国徽为天安门图案”,要求国徽以天安门为主体来设计,但清华的方案却是,“采用天安门为国徽主要内容之一而设计的”,“图案内以国旗上的金色五星和天安门为主要内容”。天安门在这里只是主要内容“之一”,不是“唯一”,而且不是“第一”,“第一”是“国旗上的金色五星”。方案中天安门图形并不像张仃的方案那样撑满整个画面作为唯一的“主体”,而是“强调五星与天安门在比例上的关系”,把一个正立面的、程式化的、浮雕式的天安门置于国旗的五颗金星之下,只占画面的三分之一不到。把国旗上的五颗金星引入国徽图案是林徽音先生1949年10月23日的国徽方案中首创的。国徽采用金红两色浮雕造型,极富中国特色。红的底色配上五颗金星,正是一面满天空的五星红旗,这一点设计人开始也未意识到,而是被参加国徽评审会议的李四光先生一语道破的。用国旗以及国旗映照下的天安门来表达新中国的政权特征显然比只用天安门要好得多。这是梁思成、林徽音领导的清华大学营建系国徽设计组对国徽设计的最大贡献,也是国徽主题的最重要的创意。

政协第6小组在1950年6月21日呈送政协全国委员会第二次会议的《国徽审查组报告》中写道,报送的国徽图案“以国旗和天安门为主要内容”(本文作者评注:政协也改变了,从“以天安门为主体”改为“以国旗和天安门为主要内容”),1950年9月20日毛泽东主席颁布的《中华人民共和国国徽图案说明》公布“国徽的内容为国旗、天安门、齿轮和麦稻穗”。两者都是把国旗作为国徽内容的首位。

张仃先生(也许是周令钊先生)率先提出国徽中采用天安门图形,并被政协常委会接受,是历史的事实,应该加以肯定。但国徽设计决不仅仅是一个要不要天安门的问题,国徽最终采用了清华大学营建系设计的方案,也是历史的事实。

清华大学营建系5月17日报送的方案显然比张仃等5月15日提交的方案胜出一筹,国徽审查小组多数人“赞成梁思成新作图样”。第6小组副组长沈雁冰的《国徽审查小组报告》显示了这一点:

国徽审查小组报告

沈雁冰

赞成梁思成新作图样(金朱两色、天安门、五星)者,计有:张奚若、郑振铎、廖承志、蔡畅、邵力子、陈嘉庚、李四光(李未到,然昨天已表示赞成此图之原始草样)。

邵力子于赞成该图样时,提一意见,主张把梁的原始草样之一与此次改定之样综合起来,使此改定样的天安门更像真些。

赞成的理由:梁图庄严,艺术结构完整而统一(邵力子说张图美丽而梁图庄严)。

田汉、马夷老,说两者各有所长。

马先生对于梁图,认为天安门用金色,与今日之为红色者不符,与革命的意义上有所不足。

关于梁图之天安门改色一层,小组会上有过研究,廖承志且以色纸比附,结果认为红地金色有些庄严感,配以或杂以他色,皆将弄成非驴非马。

雁冰曾询在组以外见过此两图者之意见,或言张图美丽,或言梁图完整,而觉得两图都不理想。

在年长的一辈人中间,对于张图意见较多,对于梁图意见较少。

报告呈上,请尊决。

决定性的日子是1950年6月20日。中国人民政治协商会议第一届全国委员会第二次会议此时正在召开,全委会在6月20日召开国徽审查会议。出席人有:沈雁冰、张奚若、邵力子、马叙伦、李四光、张冲、陈嘉庚、郑振铎、蔡畅、邢西萍、周恩来、欧阳予倩,缺席人有:翦伯赞、钱三强、张澜、马寅初、梁思成、叶剑英、郭沫若、田汉、李立三。列席人:朱畅中。梁思成因病未能参加,派当时任营建系秘书的朱畅中前往。

会议厅内摆放着清华大学营建系国徽设计组和中央美术学院张仃领导的设计组的多个送审方案,周恩来总理和到会成员进行了评审。

左起第一人是朱畅中

最后清华大学营建系设计的第二图当选。政协档案馆保存的会议记录如下:

沈雁冰(主席):

上次小组讨论的时候,大家都同意第二图,不过还须把上面五星改小一点。虽然第二、第六两图都有天安门,但是颜色花绿,不够庄严,请大家再讨论一下。

(一)通过图样之意见

第二图在艺术上非常成熟,结构完整而统一,较第一图门洞显明,较第六图庄严。

(郑振铎 张奚若 沈雁冰)

图下面带子联结一起,象征着工农团结(周恩来)。

印时用金色和红色,若用黄色和红色则不够美观,金色和红色表现了中国特点,第六图红红绿绿,虽然明朗,不够庄严。(马叙伦 周恩来)。

天安门旁的一排小栏干可以不要,因这样显着太琐碎,不够大方,稻子也显的(得)不整齐。(张奚若 郑振铎)

最后周恩来委员提意(议)写一个解释书,将第二图拿到会场。使大家脑子内有个印象,然后印发图样,以便表决时,看得更清楚一些。

全体组员均同意此意见。

(二)关于褒奖问题

马叙伦:

国旗、国歌、国徽都曾登报征求图案,投稿人态度都很认真,全委会对他们应有奖励,现已拟定一褒奖办法,现在报告如下:

1.第一等:除由政务院发给奖历(状)外,并奖给人民币一千万元,政协纪念册一本。

2.第二等:由全委会或政务院给予谢信外,并奖给五百万元,政协纪念册一本。

3.第三等:国旗、国徽初选列入者,除由全委会或政务院给予谢信外,各赠初选图案印册一本。

4.在报纸上公布得奖名单。

最初应征的许多国徽图案,常委会审查时都不甚满意,后发现一有天安门图案,尚可采用,颜色差,便由它作主体来改造,逐渐改成二图(前身有四图),二图与六图尽管体系性质不同,但二图的图案是由六图改造而成的。所以最初造意与描仿画下来的都不能不奖,给奖章纪念册都不成问题,奖金多少,望大家考虑。

郑振铎:最初的图不但有天安门,而且国旗也包括在内,这点在给奖时应提起注意,我的意见较完整的(当选的)奖给五百万元,而有天安门(造意的)奖三百万,带齿轮(照着描画的)奖二百万。

张奚若:这不是大家分钱的问题,而是对当选者一个隆重奖励,并表示对国徽尊重,第六图虽有天安门,并非个人创造,而是抄政协徽章的内容。我主张当选者奖给一千万元,其他则是另一问题,可酌情给二等奖。

当选国旗、国徽、国歌都一律奖给一千万元,此外采用有天安门作内容的(造意的)奖给五百万,照着画下来的也奖五百万元(马叙伦 沈雁冰)。

大家一致同意。

从会议纪录中可以看出,与会者在比较了第二图(梁图)和第六图(张图)后,赞成第二图当选。但在讨论褒奖时发生了争议,马叙伦认为六图是“最初”有天安门“造意的”,“二图的图案是由六图改造而成的”;但郑振铎指出:“最初的图不但有天安门,而且国旗也包括在内”,而张奚若更指出:“第六图虽有天安门,并非个人创造,而是抄政协徽章的内容”。尽管最后以“妥协”的方式达到“大家一致同意”却种下了后来为国徽设计者是谁发生争议的根源。但是,对历史事件的评价,并不取决于当时当事人的评价,而取决于历史事件的本身,取决于历史的真实。

朱畅中先生回到清华,向梁思成、林徽音先生报告了会议情况。清华营建系国徽设计组第二天赶制了一个向政协大会展示的国徽图案。

1950年6月21日,清华营建系国徽图案

在图案下方用隶书书写:

国徽图案说明

一、形态和色彩符合征求条例国徽须庄严而富丽的规定。

二、以国旗和天安门为主要内容,国旗不但表示革命和工人阶级领导政权的意义,亦可省写国名。天安门则象征“五四运动”的发源地和在此宣告诞生的新中国。合于条例“中国特征”的规定。

三、以齿轮和麦稻象征工农,麦稻并用,亦寓地广物博的意义,以绶带紧结齿轮和麦稻象征工农联盟。

1950年6月23日,在中国人民政治协商会议第一届第二次全体会议上,毛泽东主席主持通过决议,同意国徽审查组的报告和所报送的国徽图案。

清华营建系国徽组

梁思成与林徽因讨论国徽方案

在国徽图案通过之后,梁思成推荐当时在清华大学营建系任教的雕塑家高庄教授进行国徽浮雕模型的设计和定型工作,并由营建系教师徐沛真协助工作。

高庄先生对国徽图案中的一些细部处理感到不满意的地方,就大刀阔斧地修改起来。这就引起了一些议论,觉得国徽图案已被国家最高领导三次审查通过,任何个人随意修改是不合适的,除非得到最高领导批准。梁思成先生虽然非常信任和支持高庄先生的才能和意见,但是也无法随便同意。当时,高庄先生就上书毛主席,他坦率地向毛主席提出自己对国徽图案的意见和改进的想法。他在信中写道:

主席,你是一个伟大的政治家,但不是艺术家,……(本文作者注:此信档案未查到,据清华建筑系原党总支书记楼庆西说,他见过此信的文字)

不久彭真同志来清华大学看望梁思成和林徽因先生,并到新林院9号看高庄先生塑造国徽模型的情况,带来了中央领导的意见和信息。

高庄为国徽的浮雕模型付出了极大的心血,严肃认真、精雕细刻,对原有图案进行了精致的修改和完善,到8月中旬完成了国徽石膏模型。

1950年8月18日在政务院会议室召开《关于国徽使用、国旗悬挂、国歌奏唱办法及审查国徽图案座谈会》,高庄在会上发言:

各位领导:国徽模型的塑造,被我耽误了很多时间,非常抱歉!不过耽误时间是由于我的一种愿望。这种愿望就是想使我们的国徽更庄严,更明朗,更健康,更坚强,更程式化,更统一,更有理性,更有组织,更有纪律,更符合于应用的条件,并赋予更高的民族气魄和时代精神,以冀我们的国徽艺术性提高到国际水平和千万年久远的将来。因此我在塑造中间作了一些修改,是否妥当,请予裁夺。

会议决议如下:

(一)同意国徽使用、国旗悬挂、国歌奏唱三项办法草案并加以修正。(附修正草案)

(二)同意高庄同志等修正的国徽浮雕图案。(附国徽修正部分的说明)

关于国徽修正部分的说明:

国徽图案最后定稿,在浮雕过程中,有部分的修改,大家一致同意这个修改,其修改部分及理由如下:

一、绸带的修改—新图较旧图更有力、更规律化。

二、稻粒的修改—仍有丰富感,但不零乱琐碎。

三、将非正圆改为正圆—易于仿制,更明朗、更健康。

总的来说,修改稿较原稿严肃、统一、有组织、有规律,在技术性上更完整。

美中不足者,嘉禾叶子稍嫌生硬,拟再略加修改。

会后,高庄和徐沛真对模型作了适当的修改后定型,并绘制了国徽图案的墨线图和剖面图,上报中央人民政府。

中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东在1950年9月20日公布了中华人民共和国国徽。

在国庆五十周年的时候,我们缅怀为国徽设计和诞生作出历史性贡献的梁思成先生、林徽音先生、高庄先生,缅怀参加国徽设计并为维护国徽设计历史真实奋斗的朱畅中先生。

一九九九年七月十日

附件:

1、《中华读书报》1998年2月6日的整版文章:国徽设计“主体创意:张仃;图纸成稿:清华大学建筑系(原营建系);模型定型:高庄。”

文章说张仃“从延安起就作为党内第一设计专家”,而把梁思成、林徽因指责为“长期生活在国统区的党外知识分子”,“因而无法用图案来诠释新政权的‘政权特征’”。

文中甚至用“五星”来混淆“五角星”。张仃的国徽方案,自始(1949年9月25日)至终(1950年6月20日)都只有一颗“五角星”而没有“五(颗)星”;

文章企图用“五星”来偷换成“五颗星”,从而把国徽中象征国旗的五颗星也成了张仃的创意。

历史的事实是,林徽因1949年10月30日的方案上是五颗星,而且说明书中明确说:“大小五颗金星是采用国旗上的五星”。1950年9月20日颁布的《中华人民共和国国徽图案说明》明确地提到:“国徽的内容为国旗、天安门、齿轮和麦稻穗”。

至于原本是“天安门式”的争论,文章(包括张仃本人)把它“上纲上线”为有关天安门政治含义的争论,并把张奚若先生的话安到张仃头上,而用梁思成先生儿子梁从诫1994年的话把梁先生至于对立面,以论证这些“长期生活在国统区的党外知识分子”不能理解张仃先生的创意。

文中说梁思成的儿子梁从诫认为“在我父亲心目中认为华表、天安门就是封建皇权的象征,怎么把封建皇权的象征变成人民政权的一种象征呢?他没有想到这一点”。

这是梁从诫40多年后的想当然。梁思成先生作为一个大建筑学家是不会这样来认识天安门的。1950年5月7日(而国徽设计之争在6月中旬)出版的《新建设》,发表了梁思成的文章《关于北京城墙存废问题的讨论》,文中写道:

天安门不是皇宫的大门吗?中华人民共和国的诞生就是在天安门上由毛主席昭告全世界的。我们不要忘记,这一切建筑传统的遗物都是古代多少劳动人民创造出来的杰作。

2、周令钊先生1983年11月4日就1983年10月1日该报刊登文章“国徽设计与画家周令钊”一文致函《北京日报》文艺部。

附 言

秦佑国 2009年3月3日晚

我1999年的文章语气有“论战”的味道,那是没有办法,当我看到1988年2月6日《中华读书报》文章时,当我在凤凰卫视上看到张仃先生侃侃而谈时,怎么能不“挺身而战呢”?!我给《中华读书报》的主管机构《光明日报社》写信,给全国政协帮办公室写信。凤凰卫视播完后我连夜写信,第二天一早就赶往凤凰卫视台北京办事处去递交给杨澜的信(当时她还在凤凰卫视,是她在电视上采访张仃),后来吴小莉有一次来清华,还托她带那封信给杨澜。我还和白岩松谈过此事。承蒙新华社记者王军(即后来《城记》一书的作者)写过内参,在北京青年报上发文《历史档案了结国徽设计公案》。我写上述这篇文章,也是为了应战。

我不采用当事人的回忆,因为活着的人会是会带着现在的目的来“回忆”,尤其是双方有很大争议的情况下,而林徽因和梁思成都已去世,一面之辞必有偏颇。我采用历史的档案(全国政协档案馆藏),包括双方提交的方案图和设计说明,有关国徽设计的各次会议记录和提交报告的文本。这些档案才是“铁证如山”,不是几十年后随口“回忆”可以改变的。

1999年9月30日晚,中央电视台实况转播国庆50周年庆祝晚会,晚会刚开始,主持人走到一位女士面前问道:“你知道国旗是谁设计的?”,女士回答:“上海曾联松设计的。”我看到这儿,心想,主持人马上就会问国徽是谁设计的了。果然,主持人走到一个挂满军功章的军人面前,伸过话筒问道:“您知道国徽是谁设计的?”,这位军人回答“是清华大学的教授设计的。”(1999年中央工艺美术学院还没有进清华大学,张仃先生还不是清华人,现在是一家人了。)我当时心中是一块石头落地,我18个月的“苦战”总算有了结果。没过一分钟,汪国瑜老先生(当年清华国徽设计组成员)打电话给我:“秦佑国,你刚才看电视没有?”。我这时想起了朱畅中先生,他是1950年6月20日国徽设计方案周总理拍板定案的历史见证人,这几年一直为国徽设计的正名而奔波操劳,这些历史档案,是他和汪国瑜两位老先生到政协档案馆查找的。在他知道我做这件事后,有一天他从我办公室回去,对夫人说:“系里总算有年轻人做这件事了,我就放心了。”哪知道,不久朱先生走在路上突发心脏病去世了。朱先生夫人含泪告诉我这句话,我真是感慨万分,我一定要对得起朱先生在天之灵!时间过去了10年,国庆60周年就要来临,近年来又有人折腾,又要翻这个案。

我只能再来应战。

重温国徽设计的历史,有许多问题今天仍旧需要思考:

艺术创作中如何处理诠释政治含义与艺术形式的关系?

艺术创作中艺术家的职责和贡献是什么?

设计和创作中如何处理“领导的意图”?

如何对待艺术传统和民族文化?

张仃

林徽因

梁思成

爱华网

爱华网