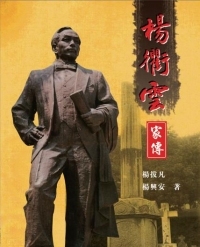

同时在唐德刚的《晚晴七十年》和冯自由的《革命逸史》中读到杨衢云。不觉查了一下,发现有本杨氏后人所作的家传,更巧的是图书馆居然真有。正文很短,一口气足以读完。提到兴中会,大家都知道孙中山是创始人之一。但实际上杨是第一任会长。众人甚至有意推举杨为建国后大总统之预备。冯自由的《革命逸史》写道,是孙中山为避免党内矛盾,主动退让给杨。呵呵?呵呵?之后广州起义失败了,杨游走很多国家,成立兴中会分会。后在日本与孙逸仙重逢。冯自由写道“总理自乙未未败,颇咎杨当日措置失当之非。”还有,“总理对杨责难备至,衢云俯首无辞,遂相好如初。”

通过《家传》和唐德刚的描写,可以看到另一面。 孙中山在香港学医时结识杨衢云,二人志同道合,成为至交。杨衢云和同道中人在香港创办了“辅仁学社”,兴中会的创立很大程度上是依托于该学社。该学社在香港时间长,人脉广,颇有实力。之后的广州起义,怎可能是孙逸仙几个势孤力单之人可以做的? 广州起义的失败,明面上是因为杨衢云托人运送的枪支在码头被查出,后来证实是因为有人告密,而且告密者是孙逸仙一派中人。那么在日本,国父怎能“责难备至”?非要“衢云俯首无辞”,两位至交才能“相好如初”?这样的春秋笔法反让国父形象受损,显得小气。 这样写好像是杨衢云引咎辞职,而据《家传》叙述,当然这也是一家之言。孙逸仙当时联系哥老会等组织,另立一会,并被推举为首领 。这次是杨为避免矛盾而退让。呵呵,双方在支持者的笔下都是谦让的绅士。

惠州起义失败后杨被清廷盯上。清廷派杀手入港行刺,过程当然并非电影中所描述。杨晚上在家中二楼为学生补习英语,多名匪徒趁其一人在时来袭。当时杨的妻子,女儿都在其他屋子。其实这里也有些可疑,既然只有匪徒和杨在一处,为何《家传》中对枪杀的细节描写得十分详细?难道是匪徒被抓之后的描述?

孙逸仙,尤列等诸多革命人士都表示了悼念,当时杨的墓碑上无碑文,只有一个数字,意味着革命胜利之后为其书写。可是胜利之后,迎来的却是诋毁与埋名。党报将广州起义的失败归咎于杨,对杨的功绩只字不提,还对其人品进行诋毁。在蒋介石前妻陈洁如的回忆录中记载,蒋曾刻意要收买并销毁一张关于杨的照片。照片是国父在日本与犬养毅等人合照的,当时孙逸仙还是杨的秘书,杨前排就坐,孙后排站立。种种事情,未必都真,但能体会到国民党对杨的处理是为了凸显国父的伟大形象。其实这样做才是对国父的亵渎,国父岂会这般小人?

尤列曾写道:“民国基础,乃公之骨;民国牺牲,乃公之血。” 杨无疑是伟大的革命先驱,他的经历值得更多中国人去了解。 另,读史需谨慎。

爱华网

爱华网