牛衣对泣

李森

一生负气成今日,四海无人对夕阳。

——陈寅恪《忆故居》

在学术领域,陈寅恪这样人物,五百年才出一个。若不是战乱纷扰、颠沛流离、命途多舛,他的学术事业将会使沧海涌动、群山位移。吴宓曾经写道:“始宓于民国八年,在美国哈佛大学得识陈寅恪。当时即惊其博学,而服其卓识。施书国内诸友,谓合中西新旧各种学问而统论之,吾必以寅恪为全中国最博学之人。今时阅十五六载,行历三洲,广交当世之士,吾仍坚持此言。且喜众人之同于吾言。”傅斯年也曾经说过:“陈先生的学问近三百年来一人而已。”只可惜苍天不怜英才,存心要让他上演时代悲剧。尽管如此,他留下的学术成果,也非我辈所能评论也。阅读吴定宇著《学人魂——陈寅恪传》等书,我也想写一点文字,权以凿墙借光,偷诵诗骚。

一九三八年春,陈寅恪告别不得不留在香港的妻女,乘船到越南(安南),再从越南乘火车到达滇南蒙自。由于西南联大在昆明一时没有租到足够的房舍,文法学院暂时设在蒙自教学。蒙自天热,蚊虫肆虐,陈先生一到,便染上了疟疾。夫人唐筼听到消息后,非常着急,以使自身的病情加重,住进了医院。此时,恰逢徐州失陷,外传中国大兵四十万被围,更使陈寅恪痛苦不已。《残春》第二首云:“家亡国破此身留,客馆春寒却似秋。……袖手沉吟待天意,可堪空白五分头。”《蓝霞》一诗云:“楼高雁断怀人远,国破花开溅泪流。”《蒙自南湖》一诗云:“景物居然似旧京,荷花海子忆升平。桥边鬓影还明灭,楼外笙歌杂醉酲。南渡自应思往事,北归端恐待来生。黄河难塞黄金尽,日暮人间几万程。”陈先生住在蒙自南湖旁边,南湖很像颐和园里的昆明湖,颐和园离清华不远。

一九三八年秋,陈寅恪随联大文学院迁往昆明,住在中央研究院租赁的靛花巷青园学舍三楼。他给联大学生开选修课《两晋南北朝史》。教室在文林街。据学生回忆,每逢上课,陈先生即用花布或黑布,包着一大包书步行而至,满头大汗,可从不迟到。有的同学提议去接他,帮他拿包袱,但他都谢绝了。陈先生上课一丝不苟,多数时候先抄了满满两黑板资料,然后再闭上眼睛开讲。他讲课时,总是沉浸于自我营造的学术语境中,似乎把世事都暂且抛上九霄。有学生回忆:“某日,第一只脚甫踏入门,距离黑板尚远,陈师即开始讲述,谓上次讲的……。随即走近桌旁,放置包书之包袱,就坐于面对黑板、背朝学生之扶手椅上。讲述久之,似发觉座位方向不对,始站起身搬转坐椅,而作微笑状。有时瞑目闭眼而谈,滔滔不绝。”

与陈寅恪先生一起住在靛花巷青园学舍的,还有傅斯年、汤用彤、郑天挺、姚从吾、劳干、邓广铭等人。邓广铭回忆说,他们每天都跟陈寅恪、汤用彤、郑天挺等人同桌就餐。餐桌上陈寅恪“谈兴所至,往往涉及上述诸公擅长的研究领域,如语言学、佛学、明清史、宋元史等,这些各自领域的一流学者,就只有洗耳恭听的份,只听陈先生一人侃侃而谈,无敢插言者,足见陈先生的博大精深,难于企及”。西南联大三校合办,学界巨人和怪人云集,但没有听说谁不膺服陈寅恪先生学问的。中文系的刘文典先生既是一流的国学大师,也是天下文明的狷狂之人。刘先生说,如果按学问来算薪水,陈寅恪拿四百元,我只敢拿四十元,而沈从文只该拿四元。沈从文是个心胸开阔的老实人,刘文典不大看得起新文学,所以常调侃他。不过,这是书生间的语言游戏而已,无需当真也。

在昆明期间,陈先生右眼视网膜脱落,加上他的夫人在香港病重,使他的内心忍受着巨大的压力。但他仍然以极为少有的勇气和毅力,坚持着教学和学术研究,发表了《〈明季滇黔佛教考〉序》、《读〈哀江南赋〉》等一系列重要文章。从以下几件事,我们可以领略到陈先生的个人气质。一件:日本飞机常来轰炸昆明,跑警报钻防空洞时,师生们都非常紧张,陈先生就拟了一副对联,以消解紧张的气氛。联曰:“见机而作;入土为安”。大家的恐惧心理一下子就变得很轻松。二件:云南史学家方国瑜先生请他以及顾颉刚、姚从吾、向达、方豪等人吃饭。席间,方豪问方国瑜,云南的方姓是从哪里迁来的。方国瑜答:“我桐城方氏的后裔。”饭后,顾颉刚告诉方豪:“方国瑜是么些(读如Mo—So)人,说是桐城方氏后裔,只是面子好看些。”陈寅恪便提醒方豪:“我们万不可揭穿他,唐代许多胡人后裔,也用汉姓,也自道汉姓始祖何处。”三件:一九四○年三月,陈寅恪离昆到重庆参加中央研究院会议。此次会议的议题是蔡元培院长逝世后,欲选举新院长。陈先生本来对这等事情不感兴趣,但因为事关学术尊严,他必须前往。他认为中央研究院院长一职,应该由在中外有重要影响的学人来做。认为当时任驻美大使的胡适,是最佳的人选。所以他对傅斯年说,他重庆之行的目的,只是为了投胡适一票。陈先生听说蒋公中正要派他的秘书为院长,便与参会者极力反对。当然,胳膊扭不过大腿,蒋公还是任命了另一个争议不大的人物朱家骅为代院长了事。四件:一九四○年春,清华不发给钱钟书聘书,陈先生便和吴宓两人挺身而出,为青年学人钱钟书讨个公道。他和吴宓都认为,钱钟书是少有的优秀人才,“人才难得”。后清华外文系又准备聘钱,钱钟书不堪其辱,坚决拒绝。

一九四○年夏,陈寅恪到香港照料病中的夫人和家人,并准备履牛津大学之聘,到英国去任教。但由于二战爆发,地中海航线受阻,终不能成行。而香港到昆明的水陆交通又因战事断绝,陈先生便不得不滞留香港。从此,陈寅恪就再没有到过昆明。

想到陈寅恪,我不能不想到他的后半生,特别是一九四八年底,他与胡适乘坐蒋公抢救学人的第一架飞机离开北平以后的生活。那时,去留对于每一个学者来说,都是人生的一次重大抉择。当时的学人大体分为四类:一类是胡适、傅斯年、梁实秋、苏雪林、陈西莹等人。他们是义无返顾的逃离者,这些人物最后都各得其所,善始善终。另一类是钱穆、张爱玲、曹聚仁等人。他们是观望者或先观望而后再逃离者,他们退居香港或他国,自然也都善始善终了的。第三类是既不逃离也不阿谀的书生,这类人中最典型的代表就是陈寅恪。第四类是热血沸腾、趋之若骛的飞蛾扑火者,这些人吴晗、吴宓、马寅初们,就数不胜数了。他们最后多扑火自焚,葬于光明。

近几年,陈寅恪先生的名声被炒大了。但我总以为,在他的身上,缺少了点思想家的东西。他是前清、民国、新朝的三朝人物。凭在前两朝生活的经验,他骨子里都以为,只要学问大、地位高,就有了话语权和安全感的。这说明,他的书生气实在太浓了。也正是这种书生气确立了陈先生的人格,而又葬送了他的人生。五十年代初,中国科学院要成立中古史研究所,郭沫若等请陈先生出任所长。陈先生提出的两个条件,更充分地表明了他的书生性格。彼两条件是:一 、“允许中古史研究所不崇奉马列主义,并不学习政治。”二、“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌。”且说:“其意是,毛公是政治上的最高当局,刘公是党的最高负责人。我认为最高当局也应和我有同样看法,应从我之说。否则,就谈不到学术研究。”很显然,在对政治与人世的深透了然上,他不如胡适和钱穆。寅公也,有一次,我在公园里看见铁栅中的雄狮,我想起了您。我看见,雄狮不曾跟铁栅讲条件呀。

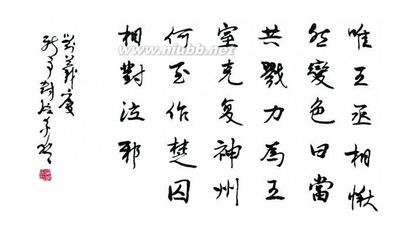

改了革、开了放之后,中山大学以陈寅恪为荣,办了些纪念活动。但我总感觉到有点恶心。中山大学果真偷念先生“独立之精神,自由之思想”,就应立一座永远向陈先生道歉的羞耻碑。“文革”期间,寅公在校内被惨绝人寰地摧残。比如,用高音喇叭轰鸣,即是手段之一种。每当高音喇叭响起,寅公就吓得魂飞魄散。他提前为夫人唐筼和自己写好了挽联:

涕泣对牛衣,册载都成断肠史;废残难豹隐,九泉稍待眼枯人。

附记:

《汉书·王章传》:“初,章为诸生学长安,独与妻居。章疾病,无被,卧牛衣中,与妻决,涕泣。其妻呵怒之曰:‘仲卿!京师尊贵在朝廷人谁逾仲卿者?今疾病困厄,不自激昂,乃反涕泣,何鄙也!’”牛衣,为天寒被牛体的蓑衣之类。

《列女传·陶答子妻》:“妾闻南山有玄豹,雾雨七日而不下食者,何也?欲以泽其毛而成文章也。故藏而远害。犬彘不择食以肥其身,坐而须死耳。”

2000.4.12.昆明

爱华网

爱华网