(一)、中医基础理论

中医,即相对西医而言。在西方医学没有流入我国以前,中医基本不叫中医这个名字,而是有独特且内涵丰富的称谓。中医的基础理论是对人体生命活动和疾病变化规律的理论概括,它主要包括阴阳、五行、运气、脏象、经络等学说,以及病因、病机、诊法、辨证、治则治法、预防、养生等内容。

阴阳是中国古代哲学范畴。人们通过对矛盾现象的观察,逐步把矛盾概念上升为阴阳范畴,并用阴阳二气的消长来解释事物的运动变化。中医运用阴阳对立统一的观念来阐述人体上下、内外各部分之间,以及人体生命同自然、社会这些外界环节之间的复杂联系。阴阳对立统一的相对平衡,是维持和保证人体正常活动的基础;阴阳对立统一关系的失调和破坏,则会导致人体疾病的发生,影响生命的正常活动。

五行学说,即是用木、火、土、金、水五个哲学范畴来概括客观世界中的不同事物属性,并用五行相生相克的动态模式来说明事物间的相互联系和转化规律。中医主要用五行学说阐述五脏六腑间的功能联系以及脏腑失衡时疾病发生的机理,也用以指导脏腑疾病的治疗。

运气学说,又称五运六气,是研究、探索自然界天文、气象、气候变化对人体健康和疾病的影响的学说。五运包括木运、火运、土运、金运和水运,指自然界一年中春、夏、长夏、秋、冬的季候循环。六气则是一年四季中风、寒、暑、湿、燥、火六种气候因子。运气学说是根据天文历法参数推算年度气候变化和疾病发生规律。

脏腑学说,主要研究五脏(心、肝、脾、肺、肾)、六腑(小肠、大肠、胃、膀胱、胆、三焦)和奇恒之腑(脑、髓、骨、脉、胆、女子胞)的生理功能和病理变化。

经络学说与脏腑学说密切相关。经络是人体内运行气血的通道,有沟通内外,网络全身的作用。在病理情况下,经络系统功能发生变化,会呈现相应的症状和体征,通过这些表现,可以诊断体内脏腑疾病。

(二)、中 医 五 行 学说

中医学这一独特的理论体系有两个基本特点,一是整体观念,一是辨证论治。万事万物都离不开大自然宇宙,从大自然中发现有五种基本的物质存在,用这五种基本的物质来推理与演绎,事物之间的相关联系,中医把它归类于五行:金木水火土与脏腑经络气血的关系。

五行 | 五季 | 五脏 | 阴经 | 六腑 | 阳经 | 五官 | 五色 | 五味 | 五志 | 五体 | 五液 |

木 | 春 | 肝 | 肝经 | 胆 | 胆经 | 目 | 青 | 酸 | 怒 | 筋 | 泪 |

火 | 长夏 | 心 | 心经 | 小肠 | 小肠经 | 舌 | 赤 | 苦 | 喜 | 脉 | 汗 |

土 | 夏 | 脾 | 脾经 | 胃 | 胃经 | 口 | 黄 | 甘 | 思 | 肌肉 | 涎 |

金 | 秋 | 肺 | 肺经 | 大肠 | 大肠经 | 鼻 | 白 | 辛 | 悲 | 皮毛 | 涕 |

水 | 冬 | 肾 | 肾经 | 膀胱 | 膀胱经 | 耳 | 黑 | 咸 | 恐 | 骨骼 | 唾 |

金的作用具有清洁,肃降、收敛、等功能

木的作用具有生长、升发、条达的功能

水的作用具有寒凉、滋润、向下运行事物的作用

火的作用具有温热升腾的性质

土的作用具有承载、生化受纳的性质

肝与胆相表里主经开窍于目

心与小肠相关联主神开窍于舌

脾与胃相表里主肌肉开窍于唇

肺与大肠相关联主皮毛与宣发开窍于鼻

肾与膀胱相关联主骨开窍于耳

五脏受水谷之津、肾为水脏受五脏之精而藏之,

肾之液

入心为血

入脾为 涎

入肺为涕

入肝为泪

自入为唾(入肾)

五液皆属咸

五液是津液灌注于外窍而成

五味:甘入脾有补中益气,补养气血、补充热量、解除疲劳、养胃和脾之功效

酸生甘有收敛固涩、增强消化、保护肝脏、帮助消化

苦入心有清热解毒,除湿与利湿的作用,下泻的功能

辛入肺有发热、发汗理气行血散发之功能

咸为五味之冠,百吃不厌,入肾有调节人体细胞与血液渗透,保持新成代谢的功能,通便下泻。

五脏失衡表现的症状

肝:口干口苦,心情郁闷,手脚发麻,烦躁易怒,肌肉跳动,眼睛视力下降,月经不调,皮肤发青,眼周长黄褐斑,(块状)

心:烦躁易怒,失眠多梦,敏感,心律不齐,口舌生疮,五心烦热,心神不宁,口干舌燥,皮肤容易发红或苍白,易长暗疮,毛孔粗大,

脾:疲劳乏力,肌肉松弛,气血虚弱,消化功能下降,身形消瘦或虚胖,容易出现胃炎,胃痛,胃寒,肠炎的皮肤偏黄无光泽有眼袋,鼻以下容易出点状的斑点

肺:五心烦热,容易出现呼吸道的问题,易感冒,肺活量小,慢性支气管炎,咽炎,声音嘶哑,皮肤苍白,易在额部长暗疮,易过敏,易脱皮,容易毛囊炎,

肾:失眠多梦,头晕耳鸣,生殖器官功能降低,记忆力降低,月经不调,更年期提前,腰酸背痛,易出现骨骼的问题,尿频尿急,皮肤偏黑黄,毛孔粗大,容易有黑眼圈,脸部容易长深黑色的蝴蝶斑。

五行相克

五行相生,相互滋养,相互维持,

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木

五行相克,相互晦辱,相互管制,

木克土,土克水,水克火,火克金,金克木

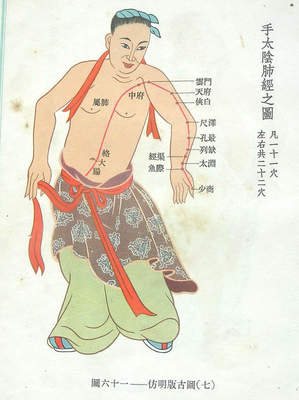

(二)、十二经络整体概念与组成

经络学说的形成,是以古代的针灸、推拿、气功等医疗实践为基础,经过漫长的历史过程,结合当时的解剖知识和藏象学说,逐步上升为理论的,其间受到了阴阳五行学说的深刻影响。《黄帝内经》的问世,标志着经络学说的形成。经络学说是祖国医学基础理论的核心之一。经络系统,由经脉、络脉、十二经筋和十二皮部所组成。经络在内能连属于脏腑,在外则连属于筋肉、皮肤。

一、(1)、经络的概念:

经络是人体运行气血的通道,是经脉与络脉的总称,是指人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯串上下的路径。“经”有路径的含义,为直行的主干。“络”有网落的含义为经脉分出的小支。经络纵横交错遍布全身,将人体内外、脏腑、肢节联成为一个有机的整体。

中医把经络的生理功能称为“经气”。其生理功能主要表现在沟通表理上下,联系脏腑器官;通行气血,濡养脏腑组织;感应传导;调节脏腑器官的机能活动四个方面。经络学说在临床上可以应用于解释病理变化、协助疾病诊断,以及指导临床治疗三个方面。

三种古老的医疗手段:一个是灸法,一个是砭术(即用石头治病的一种医术),另一个就是导引术(一种古老的气功),而经脉是这三种医术施用时借助的途径。

(2)、经络对人体的作用 :

1、联系脏腑、沟通内外

2、运行气血、营养全身

3、抗御病邪、保卫机体。

二、经络的组成

经络系统由经脉和络脉来组成。经络包括十二经络、奇经八脉以及附属于12经络别、12经筋、12皮部;络脉包括15络(就是12经脉+任督二脉+脾之大络)、浮络和孙络。经络系统内联脏腑,外连体表。

12经络包括:

手三阴经 :1、手太阴肺经。。。。。。。。。。。。。。。。。列缺

2、手厥阴心包经。。。。。。。。。。。。。。。内关

3、手少阴心经。。。。。。。。。。。。。。。。。通里

手三阳经:1、手阳明大肠经。。。。。。。。。。。。。。。偏历

2、手少阳三焦经。。。。。。。。。。。。。。。外关

3、手太阳小肠经。。。。。。。。。。。。。。。支正

足三阳经:1、足阳明胃经。。。。。。。。。。。。。。。。。。丰隆

2、足少阳胆经。。。。。。。。。。。。。。。。。光明

3、足太阳膀胱经。。。。。。。。。。。。。。。。飞扬

足三阴经:1、足太阴脾经。。。。。。。。。。。。。。。。。。公孙

2、足厥阴肝经。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

3、足少阴肾经。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大钟

4、脾之大络。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大包

奇经八脉包括:

1、督脉2、任脉3、冲脉4、带脉 5、 阴维脉6、阳维脉 7、阴跷脉8、阳跷脉

第2节经脉系统

(一)十二经脉总论

1、十二经络的命名

12经络的名称包括3个部分:手足、阴阳、脏腑。

手足:指的是经脉的循行分布,“手——经”绝对不会在足上分布,“足——经”也绝对不会在手上分布。

12经脉根据阴阳分为:阴经、阳经。阴经之中有分为太阴、少阴和厥阴;阳经之中分为阳明、太阳、少阳。三阴三阳是阴阳气的盛衰来分:阴气最盛为太阴其次就是少阴,在次就是厥阴。阳气最盛的就是为阳明,其次为太阳,再次为少阳。

最后就是脏腑:“六脏”是心、肝、脾、肺、肾、心包。“六腑”是小肠、胆、胃、大肠、膀胱、三焦。

2、12经络的表里属络关系

12经络组成6对表里经组合:手太阴肺经——手阳明大肠经手厥阴心包经——手少阳三焦惊手少阴心经——手太阳三焦经

足少阴脾经——足阳明胃经足厥阴肝经——足少阳胆经足少阴肾经——足太阳膀胱经

3、12经络的走向

手足三阴三阳经的走向:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头。

足三阴经从足走胸,足三阳经从头走足。

4、12经脉的分布

12经脉在体表左右对称地分布于头面、躯干四肢,纵横全身。

(1)手三阴经在上肢内侧分布规律:肺经在前线、心包经在中线、三焦经在后线。由此可以联想到的是肺的体积最大接下来就是心包,最小就是心脏了。

(2)手三阳经在上肢的外侧分布的规律:按照它们的表里关系我们也知道了大肠经、三焦经、小肠经,那么顾名诗意也是按照前、中、后对应就可以了。

(3)足三阴经在下肢的内侧分布规律:脾经在前线、肝经在中线、肾经在后线,那么脾位于中焦、肝肾之上,所以就按照了这三个脏腑的高低来排列顺序。

(4)足三阳经分布在下肢的外侧和后面;也是按照表里的关系联想到了下面的胃经、胆经、膀胱经。所以同样的也按照前、中、后的顺序在下肢的前面、外侧和后面分布。

5、12经络的流注顺序

手太阴肺经——手阳明大肠经——足阳明胃经——足太阴脾经——手少阴心经——手太阳小肠经——足太阳膀胱经——足少阴肾经——手厥阴三焦经——手少阴心包经——足少阳胆经——足厥阴肝经;那么这个就是我们经络按照胸——手——头——足——胸的流向来循环不息的。

6、经络的作用

(1)、肺经主治:咳嗽、气喘、少气不足、咳血、掌心热、伤风、胸部胀满满、咽喉肿痛、缺盆部和手臂前端痛、肩背部寒冷及疼痛等头面、喉、胸、肺病和经脉行部为的病症。(该经络上主要的保健穴位是:中府、列缺、少商|)。

(2)、大肠经主治:上呼吸道感染、腹痛、肠鸣、泄泻、便秘、痢疾、咽喉肿痛、齿痛、鼻流清涕或出血和本经循行部位的病症。(该经络上主要的保健穴位是:合谷、曲池、迎香)

(3)、胃经主治:肠鸣腹胀、水肿、胃痛或下垂、呕吐或消谷善饥、口渴、身体虚弱、咽喉肿痛、胸(如乳腺炎等)及膝髌等本经循行部位疼痛、热病、发狂等胃肠病和和头面五官神志病,以及经脉循行部位的病症。(该经络上主要的保健穴位是:足三里、地仓)

(4)、脾经主治:胃脘痛、食则呕、腹胀便溏、黄疸、身重无力、舌根强痛、下肢内侧胀痛、厥冷等脾胃病、妇科病(痛经、月经不调、盆腔炎、前阴病)和下肢瘫痪、风湿性关节炎等经脉循行部位的病症。(该经络上主要的保健穴位是:三阴交、血海)

(5)、心经主治:心绞痛、心跳过速或过缓、口渴、目黄、肋痛、上臂内侧痛、手心发热等心、胸、神志病和经脉循行的病症。(该经络上主要的保健穴位是:神门、通里)

(6)、小肠经主治:小腹痛、腰脊痛、耳聋、目黄、咽喉肿痛、扁桃体炎等热病、以及肩肘痛等经脉循行病症。(该经络上主要的保健穴位是:后溪、听宫)

(7)、膀胱经主治:小便不通、遗尿、癫狂、目痛、迎风流泪、鼻塞多涕、头痛、以及背、股、臀部和下肢部、腰等病症。对呼吸、生殖、泌尿及其所经过的病症都有所帮助。(该经络上主要的保健穴位是:至阴及各腧穴)

(8)、肾经主治:咳血、气喘、舌干、咽喉肿痛、水肿、大便秘结、腰痛下肢内后侧痛、痿弱无力、足心热等妇科、前阴病等症。休克、中暑、中风等也有帮助!(该经络上主要的保健穴位是:太溪)

(9)、三焦经主治:腹胀、水肿、遗尿、小便不利、耳聋、耳鸣、咽喉肿痛、目赤肿痛、颊肿和耳后、肩臂、肘部外侧疼痛等病症。

(10)、胆经主治:胆炎、胆绞痛、口苦、目疾、头牙痛、额痛、缺盆部肿痛、腋下肿、胸肋股及下肢外侧痛、足外侧痛、足外侧发热等病症。(该经络上主要的保健穴位是:风池、天池)

(11)、肝经主治:腰痛、胸满、呕逆、遗尿、小便不利、小腹肿等肝病、妇科(如痛症及炎症类的病)、前阴病和头痛等经脉循行部位病症。(该经络上主要的保健穴位是:章门)

各经络的运行旺时:晚上11—1点胆经、凌晨1—3点肝经(进入优质的睡眠有利于肝脏的解毒)、早晨3—5点肺经(肺不好常在该时段咳醒,建议少吸烟或吃太凉的食物)、早上5—7点大肠经(有便必排勿忍)、上午7—9胃经(一定要在吃时段吃早餐对胃消化好)、上午9—11点脾经(用脑最好)、中午11—1点心经(午饭后休息半个小时利于保护心脏)、下午1—3点小肠经(利于小肠对营养的吸收)、3—5膀胱经(多喝水利于排毒)、5—7点肾经(勿耽误在酒席上,少大鱼大肉)、晚上7—9点心包经(勿燥,对心脏好)、晚上9—11点三焦经(休息,进入安静状态利于三焦协调平衡)。

(补充:穴位与经络的关系——每一条经络如公交车路线,而穴位就如公交车路线上的站点。

人体急救穴位包括:少商、人中、合谷等

人体重要保健穴位包括:合谷、足三里、水沟(即人中)、内外关、百会、太阳、涌泉。)

二、案例分析(疾病名称——发病症状——解决方法)

(一)、痛经一般分为原发性痛经与继发性痛经二类。

原发性痛经病因目前尚未完全明了,没有任何器质性病变,最常见于25岁以下未婚未产的妇女,大多在初潮后6—12月发病,大多到育龄、婚后会缓解,甚至症状消失。

继发性痛经有明确的病因,常见于育龄妇女,特别是30岁后的已婚妇女,其生殖器官发生了器质性病变,妇科检查可发现子宫增大、活动受限、有压痛;附件增粗或片状增厚、有压痛。须到正规医院看医生,通过对症治疗好原发病,才能消除症状。

祖国医学(中医)认为,痛经是经血不畅、气滞血瘀所致,“不通则痛”是中医最根本的观点。

痛经是妇科常见病和多发病,病因多,病机复杂,反复性大,治疗棘手,尤其是未婚女青年及月经初期少女更为普遍,表现为妇女经期或行经前后,周期性发生下腹部胀痛、冷痛、灼痛、刺痛、隐痛、坠痛、绞痛、痉挛性疼痛、撕裂性疼痛,疼痛延至骶腰背部,甚至涉及大腿及足部,常伴有全身症状:乳房胀痛、肛门坠胀、胸闷烦躁、悲伤易怒、心惊失眠、头痛头晕、恶心呕吐、胃痛腹泻、倦怠乏力、面色苍白、四肢冰凉、冷汗淋漓、虚脱昏厥等症状。其发病之高、范围之广、周期之近、痛苦之大,严重影响了广大妇女的工作和学习,降低了生活的质量。

如何用经络解决痛经的问题:脾经、肾经与其密切联系(如:当痛经时,我们经常会拿热水袋来敷小腹来缓解痛症,是因为小腹有我们人体的重要穴位如;神厥穴、气海穴、关元穴等,这些穴位都是肾经上的穴位。)所以我们必须打通这条经络。方法:推经络、敲经络、点按三阴交、血海、太溪穴等。

(二)、妊娠引起的肥胖,有人称作母性肥胖综合征(Maternalobesity Syndrone),是指妇女由于妊娠时因下丘脑功能紊乱引起代谢障碍特别是脂肪代谢障碍。由于妇女在妊娠时由于下丘脑功能发生变化以及内分泌功能的改变常发生代谢紊乱,脂肪合成增加,孕妇在妊娠中期以后多数食欲增加,活动减少,故易造成能量摄人大于消耗,剩余能量以脂肪形式储存体内造成肥胖。

如何用经络解决该肥胖问题:脾经、胃经、肝经有密切联系所以我们必须打通这条经络。推经络、敲经络、点按足三里、地仓、三阴交、血海、太溪、章门穴。

(三)、胸部问题(如A、乳腺增生、B、扁平胸、C、下垂胸)

A、 现在有小叶增生的女性呈直线增加的趋势,虽然形成原因很复杂,但有基本的一点因素是激素水平紊乱,全身气血运行不顺畅,与工作节奏快、压力大有很大关系。

B. 产生原因一种是先天发育不良,禀受于父母先天精气不足导致气血不足,经络不畅,而造成的胸部,轻度、中度、重度扁平;另一种是后天水谷欠缺,由于摄取,运输,转化等一系列机能不良运行,青春期营养摄取不足,导致胸部得不到足够的营养,造成胸部扁平。

C. 下垂的主要一种情况是产后乳房下垂,因为怀孕时乳房涨大,产后的皮下脂肪减少,皮肤变得松弛,乳腺萎缩,且胸大肌和结缔组织也因为疏于运动及按摩保养而丧失弹性。也有部分女性急速减肥,致使乳房内脂肪层急剧减少,也容易产生乳房下垂的现象。另外,因年龄和地心引力原因,身体机能衰退,雌性荷尔蒙失控及失调,以及青春期荷尔蒙失控,乳房发育过快,也会导致乳房下垂变形。

如何用经络解决该肥胖问题:脾经、胃经、肝经、大肠经有密切联系所以我们必须打通这条经络。推经络、敲经络、点按足三里、地仓、三阴交、血海、太溪、章门、天溪、天池等穴。

(四)、感冒又称急性上呼吸道感染,上感,发烧,发热,伤风

如何用经络解决该问题:肺经、大肠、心经、肾经等有密切联系所以我们必须打通这些经络。方法:推经络、敲经络、点按少商、中府、合谷、地仓、三阴交、血海、太溪等穴。

爱华网

爱华网