在中国,用书信作为交往沟通之方式,可上溯至两千五百年前之春秋战国时代,当时文献中记载有不少书信往返之事,如《左传.昭公二五年》:「右师不敢对,受牒而退」与《文选》「古诗一十九首之十七」:「客从远方来,遗我一书札;上言长相思,下言久离别。」等,其中所谓「牒」与「书札」均指信函。「尺牍」一词,最早出现于汉代,《汉书》记载:「汉遣单于书,以尺一牍,辞曰,皇帝敬问匈奴大单于无恙。」「尺一牍」即汉代诏书,因书于一尺一寸之书版上,故名,后省称为「尺牍」。《史记》亦记曰:「缇萦通尺牍,父得以后宁」,缇萦之「尺牍」,即指其上书汉文帝,请求替父赎刑之文书。自两汉而后,「尺牍」一词逐渐成为公私文书之通称,而人们为求变化也开始用「尺书」、「尺札」、「尺简」、「尺翰」、「尺纸」、「尺素」、「尺鸿」、「尺鲤」等词来称呼书信。此外,称呼私人信函,也用「书札」、「札翰」、「书疏」、「书问」、「简」、「函」、「小柬」、「手简」……等词;而对公文书则有「章」、「奏」、「表」、「启」、「牒」、「状」、「札子」、「笺奏」、「驳议」……等称。本文为行文方便,采用「尺牍」一词,代表以上所提及之所有公私信函。

(一)尺牍之质材

书写尺牍所用之质材,因时代的不同而有所变化。在纸张未发明之前,书写信函不是用竹简,即是用木牍,偶尔亦用丝帛织物,此即先秦两汉时期之所以用「简」「牍」「札」「牒」或「素」等名来称呼书信。目前可以见到最早的书信原迹,为公元前三世纪初期写于木牍上的两封家书,二信出土于湖北江陵云梦睡虎地之四号秦墓,信中提及秦统一六国时歼灭楚国之战役,发信主旨在向家中索取衣服、布帛与钱等事物。这两封信用秦隶书写,内容简短,其形制、格式当可反映出此时期书信之一般情况。至于用丝帛书写的尺牍,现存最早者为发现于敦煌的两封缣帛信函,时间约为公元一世纪初期,发信人为驻山西之地方官员,他致书敦煌边关某人,抱怨通信困难。两信用汉隶书写,内文篇幅较前述秦代尺牍为长,同时出土者尚有丝质信封,可一窥汉代尺牍形制。纸张虽然于西汉时期即已出现,不过,由出土之西汉古纸残片分析研究,知道西汉时期的造纸技术尚在起步阶段,此时之纸张以敝絮旧麻制造,质地粗糙。待蔡伦(活动于公元2世纪初期)改良造纸技术,用树皮及麻等生纤维为原料后,一直发展到汉末,纸的质量有了相当程度的改进,可供不同需求,制纸成本也大幅度降低。然而,尽管纸张在汉代末期已相当普及,且汉代文献记载中之尺牍数量亦甚多,但存留下来的汉代尺牍却多属竹、木质材。现存书写于纸张上的尺牍,其年代最早只能溯到魏晋时代,也就是从魏晋开始,纸张渐取代竹简、木牍及丝帛而成为主要的书写材料。此后,作为书信用的纸张,更发展出各类不同质地、纹理、色泽、花样的信笺,成为不仅实用且可供观赏的文房至宝。本院收藏的宋代尺牍几乎全为纸质,其中更有制作精美的花笺,可以想见收到如此信函,除文辞传情达意之外,优美的书法与精致的信笺更能收赏心悦目之效。

(二)尺牍之内容与结构

尺牍之使用,主要为人际间思想、意见、感情与讯息之沟通交换,其内容形式由早期之简略,逐渐发展为文辞优美,立意简明,措辞得体,称谓、行款、封缄、纸墨均极讲究的一种专门文体。尺牍内容虽因人而异,然皆随心、随情、随性、缘事而发,故晋陆机(公元261-303年)于〈文赋〉中谓:「函绵邈于尺素,吐滂沛乎寸心」。尺牍之行文或言简意赅,或千言不尽,或旨明文畅,或委婉含蓄,或引经据典以论理,或吟诗炼句以抒情,读之如见其人,如闻其语,是以在中国文学史中,许多脍炙人口的作品均为尺牍文体,如李陵(?-公元前74)〈答苏武书〉、司马迁(公元前145-86?)〈报任安书〉、嵇康(223-262)〈与山巨源绝交书〉、王维(699-759)〈山中与裴迪秀才书〉、苏轼(1036-1101)〈乞校正陆贽奏议进御札子〉、与林觉民(1885-1911)〈与妻诀别书〉……等,皆文情并茂,酝藉隽永,读之令人不忍释手。

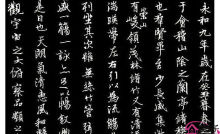

一般而言,尺牍之书写形式结构发展到唐代已趋完备,其称谓、问候、祝颂、述事、场合用语……种种,皆有明确严格之规定。宋承唐绪,其尺牍除内容更加生活化,用词更加口语化外,结构无论繁简均已成熟完整,现举院藏宋代册页中繁式、简式私人尺牍与公文尺牍各一例,以观宋代尺牍之大略。繁式之私人尺牍书写形式最完备者,至少包括九部份:具礼、称谓、题称、前介、本事、祝颂、结束、日期及署押。今以陆游(1125-1209)「致仲躬侍郎尺牍」为例,将此九部份略加介绍,该牍全文如下:

游顿首再拜上启。仲躬侍郎老兄台座。拜违言侍。又复累月。驰仰无俄顷忘。顾以野处穷僻。距京国不三驿。邈如万里。虽闻号召登用。皆不能以时修庆。惟有愧耳。东人流殍满野。今距麦秋尚百日。奈何。如仆辈。既忧饿死。又畏剽劫。日夜凛凛。而霪雨复未止。所谓夌又已堕可忧境中矣。朱元晦出衢婺未还。此公寝食在职事。但恐儒生素非所讲。又钱粟有限。事柄不颛。亦未可责其必能活此人也。游去台评岁尚两月。庙堂闻亦哀其穷。然赋予至薄。斗升之禄。亦未知竟何如。日望公共政如望岁也。无阶参省。所冀以时崇护。即庆延登。不宣。游顿首再拜上启。正月十六日。

1.具礼:致书人表示对受书人尊敬之语,如「惶恐」、「顿首」、「再拜」、「端肃」、「稽首」、「和南」……等。陆游信中首句「游顿首再拜上启」即为具礼之一种。

2.称谓:表示致书人与受书人间长幼亲疏之关系,如「老伯」、「尊亲」、「尊契家丈」、「契兄」、「老兄」、「贤弟」、「乡友」、「老友」……等。上牍中称受信人「仲躬侍郎老兄」,表明陆游与仲躬为熟识之同辈。仲躬为曾逮(活动于12世纪后期)之字,乃曾几(1084-1166)之次子,陆游早年学诗于曾几,与仲躬熟识,此札便是写给后者,一方面祝贺曾逮由知州升迁户部侍郎,一方面也寄望对方在朝廷能对赈灾之事有所帮助。

3.题称:表示对受信人尊敬之辞令,如「阁下」、「座前」、「台座」、「尊执」、「侍使」、「足下」、「左右」、「膝下」……等,上牍中「仲躬侍郎老兄」后之「台座」即是。

4.前介:本事之前的开场白,多叙间阔、瞻仰、起居、台候、恭维、时令或神明佑助……之语,如上牍「拜违言侍。又复累月。驰仰无俄顷忘。顾以野处穷僻。距京国不三驿。邈如万里。虽闻号召登用。皆不能以时修庆。惟有愧耳。」即先述间阔瞻仰,再贺受书人升迁之喜。

5.本事:信之主要内容,因人因事而异,包罗万象。上牍「东人流殍满野。今距麦秋尚百日。奈何。……亦未知竟何如。日望公共政如望岁也。」即陆游致书曾逮之主要目的,由此段内容,再查证陆游生平交游,可知此信当为陆游自江西抚州解官归里,闲居山阴(浙江绍兴)后所书。游归里于淳熙八年(1181),是岁夏秋间,浙东一带,水旱灾相继不断,田稼受损,造成严重饥荒,绍兴地区灾情尤烈。该年十二月,朱熹(1130-1200)受命以提举浙东常平茶盐公事到任,处理赈灾救荒事宜。翌年初,朱熹到任后,即前往婺、衢等州视查灾情。信中谓「朱元晦出婺衢未还」,即指淳熙九年(1182)初朱熹巡视灾情之事。陆游与朱熹是旧识,对朱熹之到来,寄予殷切的盼望,但又恐其权柄钱粟不足,纾解民困力有不逮,故去函曾逮,希望对方在朝廷能对赈灾之事有所帮助。

6.祝颂:表示对受书人关切祝福之词,如「善保珍重」、「千万珍重」、「切冀保重」、「千万以时自厚」、「茂介新祺」、「茂迎景福」……等。上牍「所冀以时崇护。即庆延登。」即陆游对曾逮祝颂之词。

7.结束:结束信函之词,如「谨拜复不备」、「不备」、「谨此叙复不宣」、「匆匆不宣」、「不宣」、「率略不罪不罪」、「右谨具呈」、「谨上状不次」、「谨状」与「不次」……等。上牍以「不宣」作为结束语。

8.日期:书信之日期,通常只纪月日,故需经考察,始知年代。上牍所记「正月十六日」,由信之内容得知,此信当书于淳熙九年(1182)正月十六日,时朱熹正在婺、衢等州视查灾情。

9.署押:信末之签名或画押,名后多加附行礼,如「某顿首再拜」、「某咨目顿首」、「某顿首」、「某惶恐再拜」、「某悚息再拜」、「某拜覆」、「某拜禀」、「某启」、「某手启」、「某手状」……等。陆游用「游顿首再拜上启」表示郑重。

简式私人尺牍则不需如繁式般复杂,三言两语即书明来函之意,通常是较熟识朋友间使用,读来倍感亲切。赵抃(1008-1084)「致知郡公明大夫尺牍」(注 10)即是一封轻松的小简,全文如下:

抃启。辱诲示。以南都山药分惠。曷胜珍感。介还布谢。崖略不宣。抃顿首。知郡公明大夫坐前。即刻。海柑四十颗。容易为献。皇恐。皇恐。

此牍虽简短,但仍包含有具礼(「抃启」)、称谓(「知郡公明大夫」)、题称(「坐前」)、本事(「辱诲示。以南都山药分惠。曷胜珍感。介还布谢」)、结束(「崖略不宣」)、日期(「即刻」)及署押(「抃顿首」)等部份,所省略者为前介与祝颂两部份。信末则附加「海柑四十颗。容易为献。皇恐。皇恐」一段,是为附述。通常,馈赠礼物,或与本文无甚关联之语,多另外附述于信后余纸。由牍中受书人之名字、称谓,以及本事叙述可知,此信为赵抃答谢李迪(971-1047)之子李柬之(字公明,996-1074)知南都(即河阳,今河南商丘)时馈赠山药而书,除答谢外,并送上海柑四十颗以示礼尚往来。

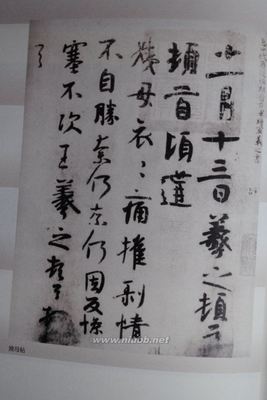

表奏牒札等公文书与私人尺牍书写形式大致相同,惟署押多固定用「右谨具呈」、「右谨具拜呈」或「右谨具申」……等语,而且署名必须具全衔,即上书人之官职全称、姓、名全部书于表奏之末;同时,行文时必遵守「平缺式」之规定。「平缺式」指书写尺牍之一套规定格式,一般而言,私人尺牍不一定完全使用,但公文书则需严格遵守。「平」即行文中提到受书人称谓、涉及受书人情况、或以受书人为对象时,须另起一行,与前行平头;「缺」系遇到前述情况时,不另起行,而空一至两格再书。「平」、「缺」之外,尚有「抬头」之规定,即提及帝后名称时,除另起一行外,更须高出它行第一字才行。赵鼎(1085-1147)「札子」(注 11)即为宋代公文尺牍之一例:

鼎以罪名至重。不敢复当郡寄。寻具奏陈。未赐俞允。区区之私。不免再陈悃幅。伏望钧慈。曲垂赞助。俾遂所请。实荷终始之赐。鼎方在罪籍。不敢时以书至行阙。并幸怜察。右谨具呈。伏候钧旨。八月日。特进知泉州军州事赵鼎札子。

札子是一种比较简单的公文书,唐代称牓子或录子,宋代始改称札子,至南宋时期,士大夫间往来书信亦可称为札子。此札为赵鼎出知泉州时所书。今人考证,据史传所称:「鼎至越丐祠,桧恶其逼己,徙知泉川」,可知鼎知泉州在绍兴八年(1138)之后,时张浚(1097-1164)任福建安抚大使,兼知福州,泉州属福建路,故此札应为奏陈张浚者。宋代传世札子中,此札为年代最早者。此札谨守平缺格式,「奏陈」、「俞允」、「钧慈」、「赞助」、「终始之赐」、「行阙」、与「怜察」等,均涉及受书人,故另起一行,以示尊重。

尺牍之封缄大致分两类,一类用信封,封皮上书受书人姓名等,再钤封,如为较郑重,或需保密之书信,则再加一层封套,称重封;另一类不用信封,直接将信纸左卷封合,就信纸背上书受信人姓名等。关于信封上之书写格式,据司马光(1019-1086)《书仪》所记,如信件为「上尊官问候贺谢大状」之类较郑重者,则封皮上书「状上,某位,具位姓,某谨封;重封上显云:某所,某位,下云:谨重封」;至若其它不同性质之书信,封皮上开头可书「谨上」、「启上」、「手启上」、「面签」、「简呈」、「书达」或「书寄」等,可知宋代尺牍封缄时,如使用重封,则将地址书于外层信封上。通常,公文章奏多不加封缄,若是机密文件始加封,这种加密封之公文书又称「封事」或「封奏」。院藏程元凤(1200-1269)「拜呈提举郎中札子」,是传世极少数保留封缄之宋代公文书,其封题署全衔、姓与名,并于名上钤印谨封。传世之宋代私人尺牍保存封缄者极少,不过,由流传至今的元人尺牍封缄,应可上窥宋代封缄之大略。管道升(1262-1319)「致中峰和尚尺牍」之封题保存完整,被收藏者裁下,与尺牍本文接裱成一页。为示尊崇,封题于受书人之名称「本师中峰大禅师法座前」之前加书「和南拜覆」等字,自署「女弟子管氏道升谨封」,「赵管」一印钤于「道升」上。观察前述封缄之例,可知不论是宋或是元,致书人于封题署名时,其名字部份特别缩小书写,对受书人表示尊敬,致书人自谦之作法。有时,受书人由尺牍之封缄处拆信,则封缄被裁为一半,如顾安(活动于公元14世纪后期)书「寄良辅征君诗尺牍」,其封题「奉寄耕渔□下迂讷老缪封寄」由于沿缝拆开,所以,仅余左半字迹。

爱华网

爱华网